SOCIOLOGIE Les méthodes

Article modifié le

Une part importante des débats scientifiques en sociologie a porté, jusqu'à aujourd'hui, sur les questions de méthode. Depuis 1895 et l'ouvrage fondateur d'Émile DurkheimLes Règles de la méthode sociologique, on peut même dire que la méthodologie, entendue comme l'ensemble des règles d'investigation et d'administration de la preuve, continue d'occuper le centre des enjeux de la discipline. En sociologie, nombre de clivages (réels ou apparents) sont avant tout d'essence méthodologique. Ainsi, par exemple, le recours à l'analyse statistique comme instrument de validation de théories sociologiques concurrentes, ses limites, la nature et le statut de l'observation directe des comportements, les enjeux de la description, de la compréhension et de l'explication, l'importance accordée aux discours des acteurs ou encore les difficultés de l'analyse (dite « réflexive ») de l'expérience personnelle sont parmi les points les plus controversés.

Plutôt que d'un recensement exhaustif des différentes méthodes d'investigation et d'administration de la preuve, il s'agira ici d'introduire à la réflexion sur le statut des différentes techniques utilisées en sociologie pour produire des faits, traiter des données (quantitatives ou qualitatives) et pour les interpréter sociologiquement.

Chacune de ces étapes (ou composantes) de la démarche sociologique fait l'objet de conceptions fort variées, les exclusives méthodologiques côtoyant parfois le relativisme le plus débridé. Cette situation épistémologique, relativement incertaine, a conduit quelques auteurs, tels Jean-Michel Berthelot ou Jean-Claude Passeron, particulièrement sensibles aux dangers de l'impérialisme d'une méthode – ou, encore plus souvent, d'une théorie – particulière, à défendre, en méthodologie comme en théorie, une conception « pluraliste » qui paraît au premier abord déroutante dans un champ scientifique. Nous mettrons, pour notre part, plutôt en avant le projet d'une « intégration » des différentes méthodes, laquelle serait mise au service de l'unification théorique, nécessairement partielle et progressive, de la sociologie, et se place dans le prolongement du programme durkheimien.

La production des faits sociologiques

Il est difficile de contester la très grande diversité des « faits » sur lesquels s'est bâtie la discipline sociologique depuis les origines. Pour ne parler que des seuls trois « fondateurs », alors qu'Émile Durkheim regroupe des données statistiques officielles sur le suicide et sur les divers facteurs susceptibles d'en expliquer les variations, Max Weber s'appuie plutôt dans ses travaux sur les grandes religions sur un matériau historique « de seconde main » dont il possède une connaissance encyclopédique, couplée à une immense capacité de synthèse et d'analyse comparative ; Karl Marx combine matériau historique, observations journalistiques et données économiques pour fonder une théorie générale de la dynamique des sociétés humaines centrée sur la lutte des classes et les conditions de leur reproduction matérielle. Aujourd'hui, les sociologues professionnels ont – encore plus – recours à toutes sortes de matériaux : données statistiques issues d'enquêtes de tailles extrêmement variées, observations in situ, entretiens, récits de vie, textes, images, données « qualitatives » issues de l'expérience personnelle... Pour traiter ces données, ils font appel à des techniques elles-mêmes très diverses : analyse « qualitative », analyse des données, modélisation, simulation, etc.

L'unité de ces différents matériaux et techniques tient avant tout au fait que les données sociologiques ne sont pas le résultat d'expérimentations en laboratoire, contrairement à celles sur lesquelles reposent la physique, la chimie, la biologie, la psychologie expérimentale... Ce sont des données d'observation, ce qui ne signifie nullement qu'elles ne soient elles-mêmes le produit d'un processus de construction très élaboré. Dans son essai Statistique et expérience de 1922, François Simiand considérait même que les données convenablement recueillies par le sociologue ne présentaient pas de différence de nature avec les données expérimentales. L'expression « sociologie expérimentale » est d'ailleurs parfois encore utilisée de nos jours pour désigner la sociologie empirique « quantitative », bien que celle-ci reste éloignée de la démarche expérimentale proprement dite. En sociologie, comme dans d'autres sciences sociales proches et soumises aux mêmes contraintes épistémologiques (en particulier l'histoire), le contrôle des facteurs expérimentaux est quasi impossible à réaliser comme il peut l'être dans les domaines physique, chimique ou biologique : dans la réalité sociale, toutes les variables fluctuent simultanément sans que l'on puisse parvenir à isoler un effet par une opération de construction artificielle de l'ensemble des autres effets observés. Dès lors, il convient de s'appuyer sur des techniques particulières, mais aussi sur un « système » d'interprétation théorique permettant de déterminer et de hiérarchiser les effets et d'élaborer un « modèle » (au sens large) de la réalité sociale.

L'observation

L'observation systématique est, dans de nombreuses disciplines, un instrument de base de la démarche scientifique. En un sens, tout être humain, quels que soient sa catégorie sociale, son âge, son sexe, ne cesse d'« observer » la réalité, physique et sociale, autour de lui : c'est même sur la base de cette pratique spontanée que s'est déployée la discipline sociologique, comme se sont déployées avant elles les autres disciplines, plus particulièrement après qu'elles eurent rompu avec une posture purement théoricienne. On peut voir, d'une manière générale, dans le recours méthodique à l'observation l'un des traits les plus spécifiques de ce que l'on appelle la « révolution scientifique ». Les progrès du savoir empirique sont liés au recours croissant et de plus en plus réfléchi et systématique à l'observation sous toutes ses formes.

En sociologie, l'observation directe en tant que technique d'enquête a longtemps été considérée comme « subalterne », alors même que les plus grands sociologues pouvaient s'appuyer dans leurs travaux sur des observations (plus ou moins) systématiques et contrôlées, parfois issues de leur expérience personnelle. L'observation directe a plutôt été associée à l'ethnographie, et, encore aujourd'hui, les techniques d'observation dites in situ sont souvent qualifiées d'« ethnographiques ». Marcel Mauss, dans son Manuel d'ethnographie (1947), fournissait d'ailleurs un ensemble de recommandations particulièrement utiles et transposables aux sociétés contemporaines quant à l'usage pratique des techniques d'observation directe des comportements. Marcel Maget, dans le Guide d'étude directe des comportements culturels paru en 1953, a prolongé cette démarche de codification et de transmission de la pratique de l'observation.

Avec l'école de Chicago, l'observation avait acquis dès le début du xxe siècle le statut d'une méthode d'investigation concrète en sociologie. Elle commence alors à faire l'objet d'une mise en forme méthodologique et devient, dans les années 1970-1980, l'une des techniques les plus utilisées de la discipline, au détriment du modèle structuro-fonctionnaliste. Dans l'étude des sciences, celui-ci, développé par Robert K. Merton, est associé à l'usage des données scientométriques, du questionnaire et à la soumission au discours « officiel » des savants sur leur discipline. Le caractère prolongé et répété de l'observation, le recours à des annotations régulières et le plus systématiques possibles (le « carnet de terrain » de l'ethnologue), à des enregistrements et des photographies, enfin la pratique du codage, voire du comptage, tous ces dispositifs d'établissement critique des faits définissent désormais un ensemble de canons scientifiques, formalisés et enseignés.

Les « faits sociaux » recueillis à partir d'observations ont pour caractéristique une certaine densité, liée à leur ancrage dans un contexte spatial et temporel plus ou moins strictement délimité, un système de coordonnées géographiques et historiques précises, une « population de référence » restreinte. Une seule situation d'interaction entre quelques individus, bien analysée, permet d'étudier en profondeur certains enjeux et d'analyser de façon fine certains processus sociaux.

Il convient ici d'évoquer le recours à l'expérience personnelle comme source de données et d'analyses sociologiques. On sait, par exemple, que beaucoup d'étudiants devant réaliser un travail de recherche ont tendance à prendre leur propre expérience (en tant que sportif, musicien, consommateur, etc.) pour premier objet de leur réflexion sociologique. Ce retour réflexif n'est pas illégitime. L'auto-observation – qui est le fondement de l'auto-analyse ou socio-analyse – a non seulement droit de cité en sociologie, même si son usage peut être particulièrement difficile, mais elle apparaît même comme une condition de contrôle par le chercheur de ses propres biais sociaux. Radicalisant cette démarche, certains sociologues, comme Loïc Wacquant (2004), considèrent même que seule l'expérience « charnelle » d'une situation ou d'une condition particulières permet de vraiment la « comprendre », voire de l'« expliquer », et que c'est là un objectif central du travail sociologique. Sans adopter une telle position, répétons quand même qu'une auto-observation régulière fait sans aucun doute partie des conditions de réalisation d'un travail sociologique contrôlé, ne serait-ce qu'en participant d'un travail d'objectivation des conditions de production des faits analysés.

Entretiens, textes, discours

La sociologie fait un usage abondant de matériaux « linguistiques », de paroles et de discours (écrits et oraux) qui peuvent être recueillis de manières très diverses. La pratique de l'observation in situ conduit souvent, par exemple, à recueillir des extraits d'interactions langagières, de discours individuels (issus, par exemple, d'entretiens), des documents se présentant sous la forme de textes, etc. Ce recueil se fait en général à l'aide d'un dictaphone, mais aussi, parfois, d'une caméra, et s'accompagne de l'utilisation croissante de photographies et de matériaux iconographiques.

La technique de l'entretien sous ses diverses formes (du plus codifié au plus libre, de l'individuel au collectif...) permet de recueillir les discours d'individus bien choisis. La méthodologie de l'entretien a, depuis longtemps, mis l'accent sur les conditions sociales de production d'un discours toujours conçu dans une situation particulière pour un enquêteur doté lui-même de caractères spécifiques. Cette technique, utilisée en histoire orale comme dans d'autres domaines des sciences de l'homme et de la société, est enseignée en sociologie comme l'une des principales méthodes d'investigation, car elle permet de produire rapidement et à relativement peu de frais des informations situées et précises et, par là, de saisir les enjeux qui traversent un univers social. Elle permet en particulier d'atteindre la sphère des représentations et de la perception subjective d'une réalité par ses acteurs, qui sont à la fois complexes et situées. Parfois associée à une sociologie plus proche des acteurs sociaux, moins « objectiviste » ou plus « compréhensive », la technique de l'entretien peut aussi permettre de faire apparaître des aspects du réel moins bien saisis par l'objectivation statistique, comme par exemple la souffrance d'origine sociale telle qu'elle est vécue individuellement (Bourdieu et al., 1993).

Les techniques biographiques reposent également le plus souvent sur l'étude de discours biographiques et autobiographiques, mis en contexte et situés au sein d'univers sociaux particuliers. Leur usage de plus en plus important dans les années 1970 et 1980 correspond à une volonté de réhabiliter les représentations des catégories dominées face au regard ethnocentrique des sociologues issus des groupes dominants. On retrouve ce qui fait la force de la démarche d'observation : la volonté de « coller » au plus près des acteurs sociaux, de leurs mobiles, de leurs actions et de leurs discours, de comprendre leurs trajectoires « de l'intérieur ».

Diversité des données statistiques

Il reste que la sociologie ne saurait exister comme discipline scientifique sans ce que François Héran a appelé son « assise statistique » (1984). Depuis le programme durkheimien, une tradition désormais diversifiée, sur les plans à la fois théorique et méthodologique, fait jouer à la validation statistique un rôle décisif dans la conquête de la scientificité et dans le progrès des théories. Si elle est contestée par certains tenants d'approches moins quantitatives, cette conception continue de structurer profondément l'identité de la discipline, les méthodes « qualitatives » apparaissant en général plus comme complémentaires que comme concurrentes des démarches d'administration de la preuve prioritairement adossées à la statistique.

Les données expérimentales ont, nous l'avons vu, une place très réduite en sociologie : les statistiques utilisées sont essentiellement des données d'observation. Cela signifie qu'elles ne reposent pas sur la construction d'une situation artificielle qui permettrait de contrôler les variables « parasites ». Un premier aperçu de l'ensemble des pratiques statistiques en sociologie permet de distinguer plusieurs sources de données d'observation : les données issues de fichiers administratifs ; les données issues des recensements de la population ; les données recueillies par le moyen de questionnaires sur des échantillons de tailles très variées selon les objectifs et les conditions de l'enquête ; les données prosopographiques issues de la reconstitution d'informations biographiques à partir de sources d'archives diverses ; les données textuelles, bibliométriques et issues d'observations directes (qui ont pour point commun de reposer au moins en partie sur des comptages) ; les données des comptes nationaux et des indicateurs synthétiques regroupant des informations issues de modes de collectes divers.

Ces données sont produites par des institutions ou des acteurs très diversifiés : administrations, organismes de statistique publique, instituts d'études de marché et de sondages, centres de recherches universitaires...

– Les sociologues ont souvent été conduits à s'appuyer sur des informations d'origine administrative pour explorer leurs hypothèses. Ainsi, c'est sur des données d'état civil, policières et judiciaires que s'appuie Durkheim dans Le Suicide (1897).

– Le recensement de la population est l'opération statistique la plus lourde et la source des données les plus complètes sur la population d'un pays donné.

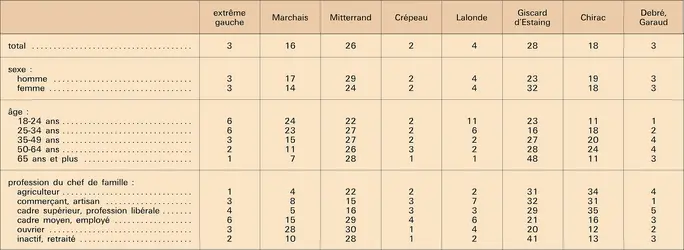

– La pratique du questionnaire auprès d'un échantillon extrait d'une population s'est développée surtout depuis les années 1930 et elle n'a depuis lors cessé d'être mise en œuvre dans différents pays. Elle s'appuie sur le recours à l'inférence statistique, qui permet de prélever des informations sur un petit nombre d'individus (issus d'une procédure d'échantillonnage) en vue de tirer des conclusions relatives à une population plus vaste. La France, comme d'autres pays européens, est dotée d'un important système de statistique publique, c'est-à-dire d'organismes et de personnels spécialisés dans la collecte de données nationales, mais aussi régionales et locales à partir de tels échantillons de grande taille. Mais un grand nombre de données qui sont aujourd'hui présentes dans le débat public, les médias, la vie des organisations sont issues d'enquêtes de taille en général plus réduite menées par des instituts privés. Une part importante de ces données est constituée par les sondages relatifs à la popularité des responsables politiques, aux intentions de vote, au vote reconstitué, aux attitudes et opinions politiques. L'usage actuel en France en matière de sondage est de travailler sur des échantillons d'environ 1 000 personnes, constitués selon la méthode des quotas, les enquêtés étant le plus souvent interviewés par téléphone. Les enquêtes réalisées par les chercheurs le sont parfois conjointement avec les organismes du système statistique public et sont alors de taille presque comparable aux grandes enquêtes. De petites enquêtes portant sur des échantillons limités mais bien constitués peuvent apporter des connaissances très fines sur un sujet précis. On est alors relativement proche des études expérimentales réalisées en sciences biomédicales, en épidémiologie ou en psychologie, portant dans certains cas sur un nombre de sujets restreints.

– Le mot « prosopographie », utilisé par les historiens depuis la fin du xixe siècle, désigne le recueil systématique de données sur des personnes en vue de fabriquer des « biographies collectives », par exemple sur le personnel dirigeant d'un État à telle période. Les informations sont recueillies à partir d'archives ou d'annuaires et de dictionnaires biographiques. En sociologie, l'usage de la prosopographie s'est développé en France à partir des années 1970 dans l'étude de fractions des « élites » contemporaines.

– Toute action supposant un enregistrementautomatique (passage à un péage, achat, connexion à un site Internet, etc.) permet de recueillir directement des données d'observation, c'est-à-dire sans la médiation de l'action d'un enquêteur, d'un codeur, etc. Rien n'empêche de plus le chercheur de construire lui-même un dispositif de recueil direct d'information, sous la forme de comptages automatiques ou, le cas échéant, manuels. Les données textuelles autres que celles produites dans les questions ouvertes des questionnaires reposent sur des corpus également construits par le chercheur.

La scientométrie consiste à recueillir de manière systématique des informations sur la production d'articles (en particulier scientifiques) et sur leurs citations, dans un ensemble bien défini de revues.

On peut également produire des données quantitatives en faisant des comptages simples (manuels) dans un contexte d'observation directe, de type ethnographique.

– Élaborées à partir des résultats de diverses enquêtes par questionnaire, de fichiers administratifs, etc., des données économiques et sociales de synthèse permettent d'alimenter le débat public. Les agrégats (indicateurs globaux) issus des comptes nationaux en sont la forme la plus largement diffusée et officielle. Les indicateurs sociaux synthétiques sont devenus, depuis quelques années, une deuxième grande source. C'est par exemple l'Indicateur de développement humain du Programme des Nations unies pour le développement. La construction de ce type d'indicateurs repose sur le recours à de nombreuses données d'enquêtes.

Construction sociale des données sociologiques

En sciences sociales, les données reposent sur un processus d'enregistrement qui n'est pas toujours maîtrisé dans sa totalité par le chercheur. Même lorsque le chercheur produit lui-même ses données, par exemple à partir de comptages, il est menacé par divers dangers, comme celui de l'ethnocentrisme.

Simiand distinguait deux types de critiques des données : la critique d'exactitude, tournée vers la signification interne des données, et la critique d'aptitude, qui porte sur leur pertinence relative aux buts du chercheur. « Nous avons à nous demander si ces données nous présentent, ou nous permettent d'obtenir, sur le fait objet de notre étude et sur tous les autres faits que nous désirons connaître avec lui [...], les notions qui nous ont paru convenir et importer à notre étude de science. Après l'examen du rapport des données à la réalité (critique d'exactitude), nous avons donc bien à faire examen de leur rapport à ce que nous désirons en savoir et atteindre, ou critique d'aptitude à notre étude telle que déterminée » (Le Salaire, l'évolution sociale et la monnaie, 1932). D'une manière plus générale, comme le souligne Pierre Bourdieu et Loïc Wacquant dans un ouvrage paru en 1992, la pratique de l'enquête quantitative est une pratique réflexive, une anthropologie réflexive dans laquelle le sujet de l'observation (avec ses mots, ses catégories de classement, ses routines mentales...) ne devrait pas cesser de se prendre lui-même pour objet.

Les données issues d'un enregistrement administratif posent divers problèmes. Leur caractère fondamentalement politique en fait des produits qui échappent pour une part à une démarche autonome. Cela ne condamne pas leur usage, mais rend nécessaire la double critique de Simiand (exactitude et aptitude), permettant de déterminer ce qu'ils mesurent et leur pertinence pour la problématique du chercheur. Le principal problème rencontré est lié à l'opération de classification. Les agents de l'État et, plus largement, les membres des groupes sociaux qui le contrôlent ne cessent d'opérer des classements à partir desquels sont comptés des individus, mesurés des flux monétaires, enregistrées des opérations administratives, etc. Or les systèmes de classement officiels, produits d'une histoire sociale spécifique, n'ont que rarement le caractère universel qui les rendrait valides sans limitation dans le temps et l'espace. Les catégories utilisées portent toujours la trace du contexte politique, juridique et moral dans lequel elles sont utilisées : leur point de vue crée ainsi en partie l'objet étudié. Dès lors, il faut en revenir à la démarche proposée par Simiand qui consiste à soumettre toute observation statistique à la double critique d'exactitude et d'aptitude, et à déployer toutes les ressources possibles pour donner sens aux données et être en mesure de cerner les limites de validité des résultats obtenus.

Dans certains cas, le questionnaire auprès d'un échantillon de taille importante apparaît aux chercheurs comme un recours face aux déficiences de l'information administrative. Cela ne signifie pas qu'il serait indemne de toute critique. L'usage du questionnaire n'est pas seulement une technique, mais aussi une pratique de construction sociale de l'information. Tout rédacteur de questionnaire est ainsi, par exemple, menacé par le risque de l'imposition de problématique. Une fois qu'il se trouve face à un enquêté, encore faut-il que les questions qu'il lui pose aient une signification pour celui-ci, ce qui est loin d'être toujours le cas. Une critique sociologique radicale des sondages d'opinion suscitée par ce problème de l'imposition de problématique s'est ainsi développée, en particulier après la publication d'un article de Pierre Bourdieu intitulé « L'opinion publique n'existe pas » (1971).

Parmi les principales critiques que l'on peut adresser aux enquêtes d'opinion, nous citerons seulement ici :

– le caractère très particulier des échantillons prélevés, compte tenu de l'importance actuelle des refus de réponse. Les répondants effectifs sont de tous les répondants potentiels les mieux disposés à l'égard de l'enquête et du thème abordé ;

– l'importance des non-réponses. Elle est réduite dans les conditions actuelles de saisie informatisée, mais elle fournit un indicateur de la distance à l'enquête qui caractérise beaucoup d'enquêtés ;

– la signification fragile de nombreuses réponses qui sont en quelque sorte arrachées aux enquêtés, en particulier lorsque les questions ne font pas sens pour eux ou créent une situation artificielle (de type scolaire ou administrative) ;

– d'une manière plus générale, toute forme de surinterprétation qui repose sur ce que l'on peut appeler l'ethnocentrisme savant : on prête aux enquêtés un raisonnement, des intérêts, une perspective qui sont ceux de l'enquêteur.

Le travail prosopographique ou sur un corpus de texte est loin d'être totalement exempt de difficultés. Les principales d'entre elles portent sur la définition de la population ou du corpus étudiés, ainsi que sur les limites de l'information accessible.

La construction d'agrégats et d'indicateurs à des fins de synthèse de l'information économique et sociale pose de nombreux problèmes souvent sous-estimés par les usagers de ces données qui circulent en permanence dans l'espace public. On sait bien par exemple que les pollutions environnementales, dans la mesure où elles donnent lieu à un surcroît d'activité marchande, sont comptées comme un apport positif à la production. La production des services publics non marchands est mesurée conventionnellement à partir des coûts, ce qui ne va pas non plus de soi. Les indicateurs synthétiques qui entendent suppléer à ses limites reposent eux aussi sur des conventions – choix et définition des variables composantes, pondérations, etc. – qui doivent être explicitées.

La diversité des méthodes d'investigation et leurs conditions complexes d'utilisation condamnent-elles la sociologie à l'émiettement ou encore à des orientations et des pratiques de validation variant selon les seuls choix des chercheurs ? On peut au contraire penser que, muni d'une capacité réflexive à examiner les conditions de validité des données, le sociologue dispose de nombreux outils scientifiques permettant de produire des faits avec une importante garantie de solidité, capables de résister à la fois aux critiques d'exactitude et d'aptitude issues du contrôle croisé de ses pairs.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Frédéric LEBARON : professeur de sociologie à l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines

Classification

Médias

Autres références

-

SOCIOLOGIE CLINIQUE

- Écrit par Vincent DE GAULEJAC

- 2 761 mots

La sociologie clinique a pour objet l'analyse des processus socio-psychiques qui caractérisent les relations complexes et intimes de « l’être de l’homme et de l’être de la société », selon l’expression de l’écrivain français Roger Caillois. Elle aborde la dimension existentielle des...

-

SOCIOLOGIE COGNITIVE

- Écrit par Fabrice CLÉMENT

- 2 963 mots

- 1 média

Parler de sociologie cognitive semble anodin à une époque où la compréhension des processus cérébraux connaît des développements spectaculaires et où fleurissent des disciplines comme la psychologie cognitive, l’éthologie cognitive ou l’anthropologie cognitive. Pourtant, beaucoup de sociologues...

-

SOCIOLOGIE DE L'ART

- Écrit par Nathalie HEINICH

- 4 943 mots

- 2 médias

Selon une recherche menée en Italie à la fin des années 1990, seule 0,5 p. 100 de la production sociologique relèverait de la sociologie de l'art. Mais les bornes de ce domaine sont difficiles à définir, en raison de sa proximité, d'une part, avec les disciplines prenant traditionnellement en charge...

-

SOCIOLOGIE DE LA SANTÉ

- Écrit par Patrice PINELL

- 3 436 mots

L’importance culturelle, sociale, économique et politique prise dans tous les pays développés par les questions de prévention et de préservation de la santé, de traitement et de prise en charge des maladies chroniques et dégénératives, ainsi que par le fonctionnement, l’efficacité, le coût et la gestion...

-

SOCIOLOGIE HISTORIQUE

- Écrit par Laurent WILLEMEZ

- 3 040 mots

- 5 médias

Le partage entre histoire et sociologie peut être considéré comme un nouvel avatar de la question de l'unité des sciences de l'homme, que beaucoup de chercheurs appellent de leurs vœux mais que peu promeuvent véritablement. De fait, dans le monde académique, histoire et sociologie sont...

-

SOCIOLOGIE PRAGMATIQUE

- Écrit par Joan STAVO-DEBAUGE et Laurent THÉVENOT

- 2 515 mots

L'expression sociologie pragmatique n'est qu'une appellation d'usage couvrant un courant de recherches qui ont contribué au renouveau des sciences sociales en France depuis près de quarante ans non seulement en sociologie et en anthropologie, mais aussi en économie institutionnelle...

-

SOCIOLOGIE DU SPORT

- Écrit par Olivier LE NOÉ

- 8 566 mots

- 2 médias

La sociologie du sport constitue une discipline précieuse pour comprendre les interactions entre le sport et les dynamiques sociales. Les secousses de l’ordre sportif – qu’elles concernent des violences sexuelles, des exclusions de nations des compétitions olympiques, ou des débats sur la participation...

-

ACCULTURATION

- Écrit par Roger BASTIDE

- 8 306 mots

- 1 média

En même temps que l'anthropologie culturelle établissait la série ordonnée de ces concepts, depuis le conflit jusqu'à l'assimilation,la sociologie nord-américaine (qui est partie du relationnisme allemand et n'a découvert Durkheim que bien après) établissait à son tour une série de concepts qui... -

ACTION COLLECTIVE

- Écrit par Éric LETONTURIER

- 1 466 mots

On entend par ce terme, propre à la sociologie des minorités, des mouvements sociaux et des organisations, toutes les formes d'actions organisées et entreprises par un ensemble d'individus en vue d'atteindre des objectifs communs et d'en partager les profits. C'est autour de la question des motivations,...

-

ACTION RATIONNELLE

- Écrit par Michel LALLEMENT

- 2 646 mots

- 1 média

Les théories sociologiques ne convergent pas, loin s'en faut, lorsqu'il est question de rendre intelligibles les comportements individuels. D'inspiration psychologique, certaines estiment que les hommes demeurent avant tout les jouets de leurs passions. Dans un registre tout différent, d'autres analysent...

-

ADMINISTRATION - La science administrative

- Écrit par Jacques CHEVALLIER et Danièle LOCHAK

- 3 208 mots

Le courant sociologique. Deux branches de la sociologie ont été plus particulièrement conduites à s'intéresser aux phénomènes administratifs. D'abord la sociologie politique, dans la mesure où l'existence et le fonctionnement de l'administration publique comportent une dimension politique... - Afficher les 172 références

Voir aussi

- OBSERVATION

- COMPRÉHENSION, psychologie et sociologie

- CONTENU ANALYSE DE

- CAUSALITÉ, sciences sociales

- SONDAGES MÉTHODES DE

- SIMULATION

- COMPTAGE

- RÉGRESSION MODÈLE DE

- INFORMATION ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

- CLASSIFICATION

- ENQUÊTES & SONDAGES

- THÉORIE, sciences sociales

- PROSOPOGRAPHIE

- INDICATEURS SOCIAUX

- DONNÉES ANALYSE DES

- INTERVIEW ET ENTRETIEN

- QUESTIONNAIRE

- COMPORTEMENT SOCIAL

- ETHNOGRAPHIE

- LEXICOMÉTRIE

- ÉLITES