SOCIOMÉTRIE

Article modifié le

Portée de la sociométrie

Selon Moreno, la portée de la méthode sociométrique est considérable, tant sur le plan de l'ensemble des recherches psychologiques que comme source d'interventions à la fois sociales et thérapeutiques. S'il paraît excessif de souscrire entièrement aux ambitions de Moreno, force est de reconnaître que la sociométrie fournit une contribution d'envergure dans le domaine de la psychologie sociale.

D'abord, en ce qui concerne la connaissance de l'homme au sein des groupes, elle permet non seulement l'étude empirique d'une série de collectivités particulières – féconde pour le chercheur ainsi que pour le praticien – mais aussi l'élaboration de « modèles » d'une portée plus générale dans les trois perspectives de l'individu, des relations interpersonnelles et des structures groupales. Ces contributions de la sociométrie peuvent être regardées comme « intrinsèques ». En outre, il est souvent précieux, au cours de recherches d'ensemble sur les communications, de mettre les résultats sociométriques en relation avec diverses variables d'ordre psychologique ou sociologique. On peut alors parler d'un apport « extrinsèque ». Il apparaît, dans tous les cas, que le problème majeur consiste en une démarche d'interprétation à partir des informations fournies par l'« inventaire sociométrique ».

Contributions intrinsèques

Touchant l'apport intrinsèque de la sociométrie, il est possible de répartir les résultats selon les trois niveaux déjà distingués :

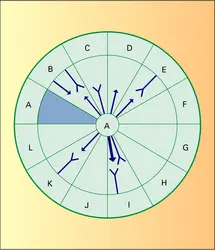

– au niveau des individus, l'examen des sociogrammes permet la détermination du mode de sociabilité (effective et perçue) de tel sujet à tel moment. On peut aussi suivre l'évolution des relations de chacun au sein du groupe, par exemple avant ou après un événement, ou encore au cours d'une thérapie individuelle. Relativement à l' empathie (degré d'acuité perceptive du sujet), les erreurs possibles sont de divers ordres : omissions, illusions ou méprises totales ; erreurs qui, lorsqu'elles sont systématiques, n'en posent pas moins un délicat problème d'interprétation, car elles peuvent tenir, certes, à une carence du discernement, mais aussi à une prudence plus ou moins consciente, tant vis-à-vis de l'enquêteur que de soi-même (pour se protéger des déceptions en minimisant le nombre des choix escomptés). D'autres types d'études, de nature statistique, concernent le problème de la consistance des résultats de base, notamment les corrélations « intercritériales ». La tendance très répandue qu'on a à prêter à autrui, à tort ou à raison, une attitude semblable à la sienne propre a été statistiquement établie. Ici, l'interprétation est également délicate, car la présomption de réciprocité peut tenir soit à la propre sécurisation du sujet (refus d'envisager une défection de la part de ceux qu'il aime), soit à une gratification consentie à ceux dont il suppose qu'il est aimé...

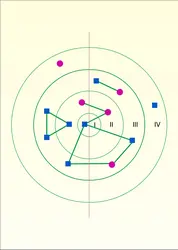

– au niveau des relations interpersonnelles, la sociométrie permet surtout une étude rigoureuse de la distribution des divers types de dyades, de la régularité de leur apparition au sein des groupes. Confrontée à une répartition purement probabiliste, cette étude démontre en particulier la prédominance significative des trois dyades unilatérales (choix sans espoir, attente illusoire et attitude projective) qui représentent près des deux tiers du nombre total des dyades. Ce point vient confirmer les difficultés de la communication si souvent évoquées par la littérature. On constate également la remarquable stabilité des relations dyadiques au cours du temps.

– au niveau des structures de groupe, les principales études sont relatives au problème de la cohésion. Des hypothèses variées ont été faites pour tenter d'évaluer cette cohésion, notamment en fonction de la plus ou moins grande homogénéité des divers statuts sociométriques. On atteint ici aux limites de la sociométrie, car la cohésion groupale relève aussi des cadres et modèles sociaux ainsi que des situations collectives auxquelles s'affronte le groupe. Une étude sociologique plus large est donc indispensable pour élucider la dynamique des groupes.

Contributions extrinsèques

Les apports extrinsèques de la sociométrie sont multiples : lorsqu'on s'intéresse aux statuts, on confronte généralement les cas extrêmes – sujets populaires et leaders d'une part, isolés et exclus d'autre part – en fonction de diverses caractéristiques faisant l'objet d'autres mesures indépendantes. Si l'on considère les affinités ou les clivages, on cherche ce qu'ont de commun les membres des paires amicales ou des « cliques », par rapport à des paires de sujets indifférents.

En ce qui concerne le rôle des facteurs sociaux comme cadre des affinités, il existe notamment des études établissant l'influence de la structure spatiale et du « voisinage » sur les statuts et les associations sociométriques. On a pu, en effet, montrer que les sujets occupant une position centrale dans les groupements résidentiels ou fonctionnels tendent statistiquement à concentrer la popularité ou le leadership, tandis que les sujets périphériques tendent à se trouver isolés.

Relativement au niveau économique et à la profession, d'autres études ont dégagé des corrélations positives entre statut économique et statut sociométrique, montrant que les sujets tendent à rechercher des amis de niveau identique ou légèrement supérieur. De même, la similitude ou l'analogie de profession semble être un puissant facteur d'attraction. On a pu aussi établir l'effet « homophilique » de l'analogie d'âge, de sexe, d'ethnie, d'opinion. Toutefois, il ne s'agit pas ici de relations simples ni constantes ; les études différentielles plus approfondies prouvent qu'il importe de relier l'influence de ces facteurs aux situations spécifiques et au « climat » dans lequel ils interviennent.

En ce qui concerne les facteurs psychologiques, on a recherché certaines relations entre tel trait de personnalité et tel degré de popularité, d'isolement ou d'exclusion, sans que les études aient apporté de résultats décisifs. Les travaux sur les affinités et les clivages sont inspirés par deux hypothèses inverses : les uns postulent que les affinités se fondent sur des similitudes caractérielles ; un second courant soutient la thèse d'une hétérophilie sélective selon laquelle chaque partenaire permettrait à l'autre la satisfaction de tendances complémentaires souvent inconscientes. Il paraît avéré que les similitudes répondent à un net souci de sécurisation du moi, tandis qu'altérité et complémentarité répondraient à un besoin d'accomplissement. On peut penser que ces deux thèses ne sont pas exclusives et qu'en fait deux sortes de motivations interviennent simultanément dans le jeu des affinités.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Jean MAISONNEUVE : professeur titulaire de psychologie sociale à l'université de Paris-X.

Classification

Médias

Autres références

-

BALES ROBERT (1916-2004)

- Écrit par Daniel DERIVRY

- 73 mots

Psychosociologue américain, Robert F. Bales est, après Jacob L. Moreno, le grand spécialiste de la dynamique de groupes. De 1946 à 1949, il observe des groupes de discussion et, au terme d'un long travail empirique, met au point un système d'analyse des processus d'interaction...

-

GROUPE SOCIAL

- Écrit par Georges BALANDIER et François CHAZEL

- 11 408 mots

- 1 média

...J. L. Moreno peut être considéré à la fois comme un précurseur et comme un représentant assez caractéristique. Sa première invention technique, le test sociométrique, dans lequel le sujet choisit, par ordre de préférence, ses amitiés, lui permit de souligner le décalage existant entre les associations... -

MORENO JACOB LEVY (1892-1974)

- Écrit par Daniel DERIVRY

- 564 mots

Pionnier de la psychothérapie de groupe, de la sociométrie et du psychodrame, Jacob Levy Moreno, fils d'émigrés juifs, fit ses études de médecine et de philosophie à Vienne, où il se livra à ses premières expériences auprès de groupes d'enfants, de prostituées et de réfugiés. Il alla s'établir...

-

RÉSEAUX THÉORIE DES

- Écrit par François DENORD

- 1 552 mots

...réseaux (social networks) s'est essentiellement affirmée dans le monde anglo-saxon. Trois ensembles de travaux sont à l'origine de son essor : la sociométrie apparue dans les années 1930 sous l'impulsion du psychologue Jacob Moreno ; les études sur les organisations industrielles et les communautés...

Voir aussi