SOLS Diversité des sols

Article modifié le

Typologie des sols

Depuis la naissance de la pédologie, de nombreux systèmes de classification ont été imaginés, dans divers pays, tous calqués volontairement sur les classifications biologiques.

C'est pourquoi la plupart des systèmes de classification proposés dans le monde présentent une même structure en niveaux hiérarchisés, de type pyramidal. Les niveaux supérieurs sont définis par les processus de pédogenèse offrant le caractère de généralité le plus large ; ils constituent une classification générale des sols ayant valeur de référentiel pour une communauté de pédologues. Les niveaux inférieurs rendent compte de particularités : ils constituent l'essentiel des classifications dites régionales où une plus grande liberté est donnée au pédologue pour adapter les critères de classement à une réalité locale.

Parmi les systèmes à vocation mondiale, il faut citer : la typologie française avec, d'une part, la classification française C.P.C.S. (Commission de pédologie et de cartographie des sols, 1967) et, d'autre part, le Référentiel pédologique (1992-1995) ; la typologie américaine avec la Soil Taxonomy (1975) ; et la typologie internationale comprenant la légende F.A.O.-U.N.E.S.C.O. (1990) et le système World Reference Base for Soil Resources ou W.R.B. (1998, 2006). Seuls la typologie française et le système W.R.B. seront abordés ici.

Classification française (C.P.C.S., 1967)

Cette classification constitue un exemple caractéristique de classification hiérarchique traditionnelle. Résultat d'un premier compromis entre les différentes conceptions des pédologues français de l'époque, la classification française de 1967 a été immédiatement prise en compte puis utilisée depuis lors en France et dans certains pays francophones d'Afrique. Les pédologues français s'en servirent pour désigner ce qu'ils observaient sur le terrain et se rattacher à un langage commun. La carte pédologique de France à moyenne échelle, dont la réalisation normalisée débuta à la même époque, s'y réfère explicitement. Les unités cartographiques des cartes à 1/100 000 y sont exprimées en référence aux groupes et sous-groupes de ce système.

Cette classification était morphogénétique, c'est-à-dire que les critères de différenciation des unités étaient surtout des caractères morphologiques, sélectionnés parce que exprimant des processus ou des conditions de la pédogenèse.

Dès sa publication, volontairement effectuée sous une forme provisoire, elle était destinée à être testée puis amendée. En effet, au cours des années, un certain nombre d'imperfections apparurent qui rendirent nécessaire son amélioration. Entre temps, les conceptions de l'école française évoluèrent tandis que les études pédologiques se multipliaient dans et hors de l'Hexagone. À la suite de longs travaux préliminaires, une rénovation complète a débuté en 1987 et a abouti à la publication, en 1992, du nouveau système français : le Référentiel pédologique.

Référentiel pédologique (1992-1995)

Cette nouvelle typologie traite des principaux types de sols de France et d'Europe occidentale. Pour ce qui est des autres domaines climatiques, de nombreux travaux restent encore à effectuer. Elle consiste en trois ensembles : 1) une liste d'horizons de référence (horizons d'interprétation) dont il est fourni une définition et une caractérisation précises ; 2) une collection de références définies par des superpositions d'horizons et par d'éventuels « macro-caractères » affectant plusieurs horizons superposés. Pour l'établissement de ces références, il a été tenu compte le plus possible des propriétés et fonctionnements physico-chimique, hydrique et structural ; 3) une liste de termes (adjectifs, préfixes, périphrases) définis avec précision, qui, ajoutés au nom de la référence, permettent de fournir nombre d'informations supplémentaires, les qualificatifs.

On notera enfin que le référentiel pédologique n'est pas une classification hiérarchisée mais une typologie qui ne comporte que deux catégories : des références subdivisées en types et regroupées, à des fins didactiques, en grands ensembles de références (G.E.R.).

World Reference Base for Soil Resources (W.R.B.)

En 1974, sous l'impulsion du pédologue belge R. Dudal, la F.A.O. publiait une carte des sols du monde au 1/5 000 000 accompagnée d'une légende qui constituait un inventaire, organisé mais encore schématique, des sols de la planète. Cette légende a été progressivement améliorée jusqu'en 1990. Un peu plus tard, un groupe de travail de l'International Soil Science Society (I.S.S.S.) chercha à construire un système permettant d'établir des corrélations entre les classifications nationales de sols. Les deux démarches vont alors converger pour mettre au point un système international, dont la première publication date de 1998, intitulé World Reference Base for Soil Ressources (W.R.B.) et présenté au congrès de l'I.S.S.S., à Montpellier, cette même année. La deuxième édition a été publiée en 2006 au congrès de l'I.S.S.S., devenue entre-temps I.U.S.S. (International Union of Soil Sciences), à Philadelphie.

Le système W.R.B. propose une organisation des sols en deux niveaux taxonomiques : le premier niveau correspond aux groupes de références (Reference Soil Groups, ou R.S.G.) qui sont au nombre de trente-deux. Le second niveau permet de détailler les propriétés de ces R.S.G. en leur accolant un qualificatif soit avant (pour préciser le classement), soit après (pour préciser un caractère de détail), soit les deux. Finalement, le système reste relativement simple : pour chaque R.S.G., W.R.B. précise la liste des qualificatifs utilisables (au total moins de 200). Ainsi, avec un nombre restreint de mots, on constate qu'il est possible de décrire tous les sols du monde, y compris ceux qui sont modifiés par l'homme.

L'ordre dans lequel figurent les 32 R.S.G. (cf. tableau) est un ordre logique. Il est fondé sur les facteurs ou les processus déterminants de la genèse des sols (ceux qui ont donné naissance aux caractéristiques morphologiques des sols). Pour utiliser la clef de détermination des R.S.G., on doit parcourir le tableau en commençant systématiquement par la première ligne et en descendant ligne par ligne, en éliminant à chaque fois les R.S.G. pour lesquels les informations ne correspondent pas. Le sol que l'on cherche à classer appartient alors au premier R.S.G. qui correspond aux caractéristiques décrites.

L'ordre est le suivant :

1. La première distinction à faire est entre les sols organiques (histosols) et les sols minéraux (c'est-à-dire tous les autres).

2. La deuxième distinction porte sur la prise en compte de l'activité humaine comme facteur de formation des sols, d'où la position des anthrosols et des technosols, tout de suite après les histosols. La logique est de faire apparaître, en début de liste, les technosols :

– on peut ainsi très vite repérer la classe des sols qui ne doivent pas être touchés (les sols toxiques que seuls les experts doivent manipuler) ;

– ce type de sols rassemble tous ceux qui se sont développés sur des matériaux autres que les roches (sols urbains, sols de décharges, d'anciennes carrières, sols miniers, etc.) ;

– les politiques et les décideurs qui consultent cette clef de détermination ont ainsi immédiatement accès à ces sols qui posent problème.

3. On distingue ensuite les sols qui présentent une limitation sévère à l'enracinement (cryosols et leptosols).

4. Vient ensuite un groupe de sols qui sont – ou ont été – fortement influencés par la présence d'eau : ce sont les vertisols, fluvisols, solonetz, solonchaks et gleysols.

5. On distingue ensuite un ensemble de sols pour lesquels la chimie du fer et/ou de l'aluminium a joué un rôle majeur dans leur formation : ce sont les andosols, podzols, plinthosols, nitisols et ferralsols.

6. On isole ensuite un groupe de sols qui se sont formés en présence d'eau (nappe perchée) : planosols et stagnosols.

7. Sont ensuite traités les sols qui sont essentiellement localisés dans les régions de steppes. Ils ont des horizons superficiels riches en humus et un taux de saturation en bases (Ca, Mg et K) du complexe adsorbant élevé : ce sont les chernozems, kastanozems et phaeozems.

8. On regroupe ensuite les sols des régions plus sèches, avec accumulation de gypse (gypsisols), de silice (durisols) ou de carbonate de calcium (calcisols).

9. Puis vient un ensemble de sols dont les horizons de profondeur sont riches en argiles : albeluvisols, alisols, acrisols, luvisols et lixisols.

10. Pour terminer, on trouve l'ensemble des sols jeunes, ou dont le profil est pas ou peu différencié : umbrisols, arenosols, cambisols et regosols.

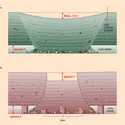

Sur le plan pratique, le système W.R.B. est facile d'emploi. Il est organisé en trois volumes. Deux petits volumes illustrés, Introduction et Atlas, accessibles à un large public, présentent les 32 R.S.G.. Introduction livre, pour chaque R.S.G., deux ou trois pages d'informations concernant l'histoire de la dénomination et les correspondances avec les autres principaux systèmes de classification, le concept, la morphologie, les propriétés, la distribution géographique. Il précise aussi avec quels autres types de sols ce R.S.G. peut être associé dans les paysages (relations latérales) et donne quelques indications sur sa mise en valeur agricole. Chaque description est accompagnée d'une planche couleurs donnant à la fois le profil du sol et le paysage qui lui correspond ; parfois, des schémas indiquent les relations latérales du type de sol en question. Le volume Atlas présente, pour chaque R.S.G., une page où coexistent une photographie couleur du profil, sa description et les principales informations relatives à ce type de sol ; vis-à-vis de cette présentation, l'autre page donne la distribution à l'échelle du monde du type de sol considéré. Enfin, le troisième volume détaille le système W.R.B., son architecture et ses règles.

Le système W.R.B est devenu la référence sur le plan international. Il a le soutien de la F.A.O., de l'I.U.S.S. et de l'I.S.R.I.C. (International Soil Reference and Information Center, Wageningen, Pays-Bas). Il est disponible sur Internet et il est désormais quasi obligatoire de s'y référer pour identifier les sols mentionnés dans les publications scientifiques.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Georges AUBERT : professeur honoraire de pédologie à l'O.R.S.T.O.M.

- Denis BAIZE : directeur de recherche à l'Institut national de la recherche agronomique, docteur ès sciences

- Mireille DOSSO : professeur de science du sol à l'Institut des régions chaudes, Montpellier SupAgro

- Marcel JAMAGNE : directeur de recherche à l'Institut national de la recherche agronomique, directeur du Service d'étude des sols et de la carte pédologique de France

Classification

Média

Autres références

-

ABSORPTION VÉGÉTALE

- Écrit par René HELLER et Jean-Pierre RONA

- 4 441 mots

- 6 médias

Dans la phase liquide, le végétal absorbe les éléments du sol sous forme d'ions : par exemple, pour le potassium (K), ce n'est pas l'élément K qui est utilisé par la plante, mais le cation K+, provenant d'un sel de potassium dissocié dans l'eau (KCl, KNO3—, K2SO42—... -

ACTINOMYCÈTES

- Écrit par Hubert A. LECHEVALIER

- 3 451 mots

- 4 médias

La fonction écologique des Actinomycètes au sein des écosystèmes est la décomposition des substances organiques.Les Actinomycètes, fort nombreux dans les sols, se joignent aux autres Bactéries et aux Champignons comme nettoyeurs de la nature et formateurs d' humus. Ils prolifèrent surtout... -

AFFAISSEMENTS DU SOL

- Écrit par Pierre DUFFAUT

- 2 172 mots

- 1 média

Pour l'homme, le sol donne l'image même de la stabilité. Ni les modifications locales par érosion ou sédimentation ni les séismes ne mettent en cause cette référence. Alors, quand le sol se dérobe, l'homme est désemparé. Certes, la géologie enseigne que partout le sol monte ou descend – par exemple,...

-

AFRIQUE (Structure et milieu) - Géographie générale

- Écrit par Roland POURTIER

- 24 463 mots

- 27 médias

Les grands typesde sol sont étroitement dépendants des composants des roches mères et du climat. Le Maghreb comprend la gamme variée des sols méditerranéens, incluant encroûtements calcaires et sols salins. Dans le désert et les régions arides, les sols sont squelettiques, mais il suffit d'une pluie... - Afficher les 43 références

Voir aussi

- CLIMATIQUES FACTEURS

- TAXINOMIE ou TAXONOMIE PÉDOLOGIQUE

- OXYDORÉDUCTION

- ALTÉRATION DES ROCHES

- ALLITISATION

- MONOSIALLITISATION ou KAOLINISATION

- DÉSAGRÉGATION DES ROCHES

- BISIALLITISATION

- ROCHES MÈRES

- CALCITE

- TAXINOMIE ou TAXONOMIE

- CROÛTES SOLS À

- GIBBSITE ou HYDRARGILLITE

- KAOLINITE

- MONTMORILLONITE

- ZONAUX SOLS

- VERTISOLS

- RUBÉFACTION & SOLS RUBÉFIÉS

- PROFIL, pédologie

- HORIZONS, pédologie

- BRUNS SOLS

- FERSIALLITIQUES SOLS

- FERRALLITIQUES SOLS

- HYDROMORPHES SOLS

- DÉCARBONATATION

- CUIRASSE, pédologie

- FERRALLITISATION ou LATÉRITISATION

- FERRUGINEUX SOLS

- ENCROÛTEMENT, pédologie

- SALSODISOLS ou SOLS SALSODIQUES ou SOLS HALOMORPHES

- WRB (World Reference Base for Soil Ressources)

- CARAPACE, pédologie

- PÉDOGENÈSE

- PODZOLISATION

- CLASSIFICATION, pédologie

- BRUNIFICATION, pédologie

- LESSIVAGE, pédologie