SOLS Microbiologie

Article modifié le

Tous les types de micro-organismes existent dans les sols. Ce sont soit des eucaryotes (champignons, algues et protozoaires), soit des procaryotes (bactéries et cyanobactéries). Leur biodiversité est considérable. Leur distribution est fonction non seulement de la présence de substrats énergétiques (essentiellement des résidus végétaux) et d'éléments minéraux, mais aussi de nombreux facteurs physiques et chimiques caractérisant chaque sol, notamment la structure, l'aération, le pH, la température et la teneur en eau. En général, les champignons contribuent pour plus de la moitié de la biomasse microbienne dans le sol. Mais, dans les sols hydromorphes, les algues ont tendance à proliférer en surface et les bactéries anaérobies en profondeur. Les virus sont souvent associés aux argiles à partir desquelles ils peuvent pénétrer dans les racines des plantes par des blessures. Le sol renferme aussi des enzymes libres, qui sont soit intracellulaires, c'est-à-dire incluses dans des cellules encore vivantes ou mortes, soit extracellulaires, c'est-à-dire à l'état libre ou adsorbées sur les colloïdes argileux. En plus de la microflore, le sol héberge une microfaune composée de nématodes, vers de terre et autres invertébrés (en particulier des insectes) qui peuvent aussi jouer un rôle considérable.

La microbiologie du sol est une des branches de l'écologie microbienne qui a essentiellement pour objectif l'étude du rôle des micro-organismes dans le sous- écosystème (dénommé système sol- plante) constitué par le sol, la microflore, la faune du sol et les plantes. Les micro-organismes du sol y jouent deux rôles essentiels : d'une part, ils sont responsables de maintes transformations chimiques et même physiques qui se déroulent dans les sols ; d'autre part, ils agissent directement ou indirectement sur la nutrition des plantes. En fait, il existe tout un réseau d'interactions complexes entre les micro-organismes du sol, les plantes, la faune du sol et les composantes chimiques et physiques du système sol-plante, de sorte qu'il est souvent difficile d'élucider le comportement d'un micro-organisme donné dans de tels systèmes. Toutefois, on dispose désormais d'une masse suffisante d'informations, dans certains cas tout au moins, pour maîtriser les activités microbiennes dans les sols en vue d'améliorer la productivité végétale.

Transformations microbiennes des propriétés des sols

Dans tout écosystème terrestre, les éléments nécessaires à la vie (éléments biogènes) sont successivement incorporés dans les différentes composantes vivantes (plantes, animaux, microflore), puis libérés. On dit qu'il y a renouvellement ou turnover des éléments. Ces transformations cycliques subies par les éléments constituent le cycle de la matière. Tout comme l'apport continu d'énergie, fournie par le soleil et captée par les organismes photosynthétiques, principalement les plantes, ces transformations cycliques (cf. cyclesbiogéochimiques) sont indispensables au maintien de la vie sur la Terre.

L'importance de l'intervention des micro-organismes dans le cycle de la matière varie suivant l'élément considéré. Dans le cas de carbone (C), d'azote (N), de soufre (S), elle est capitale, puisque l'absence, voire l'inactivité des micro-organismes, entraînerait un arrêt de l'approvisionnement naturel des sols en azote et un blocage du turnover de C, N, S se traduisant par l'accumulation de ces éléments sous forme organique inutilisable par les végétaux. Dans le cas des autres éléments, tels que le phosphore (P), l'intervention microbienne est beaucoup plus discrète. Lorsqu'on fait le bilan d'un élément dans le cadre d'un écosystème sol-végétation (atmosphère non comprise), on constate que les transformations microbiennes peuvent contribuer à l'enrichir ou à l'appauvrir ; à ces gains et pertes d'origine biologique peuvent s'ajouter des gains ou pertes d'origine non biologique. Lorsque l'écosystème est à l'équilibre, les gains d'origine biologique et non biologique compensent les pertes.

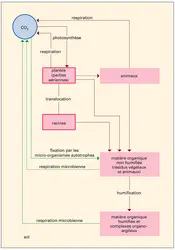

Cycle du carbone

Le dioxyde de carbone (CO2) atmosphérique est fixé essentiellement par les organismes autotrophes photosynthétiques (végétaux chlorophylliens) et, accessoirement, par les micro-organismes chimiosynthétiques.

Les résidus végétaux et les cellules microbiennes s'incorporent au sol avec les résidus animaux pour y constituer le compartiment de la matière organique non humifiée dont une partie est ultérieurement minéralisée et réabsorbée par les plantes et une autre partie humifiée. Les composés de néosynthèse ou résiduels constituant la matière organique humifiée sont progressivement associés aux particules minérales du sol pour constituer le compartiment organo-argileux qui joue un rôle majeur dans les sols dont la teneur en argile est supérieure à 10 p. 100.

L'oxydation microbienne de la matière organique humifiée est beaucoup plus lente que celle de la matière organique non humifiée. Dans l'écosystème sol-végétation, les gains de carbone résultent essentiellement de l'activité photosynthétique, alors que les pertes proviennent de la respiration (ou des phénomènes de fermentation) des agents (plantes, animaux, micro-organismes) qui constituent la biocénose ; à ces pertes peuvent s'ajouter des pertes d'origine non biologique : exportation par les récoltes et les feux, le lessivage, l'érosion.

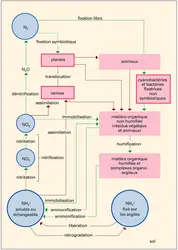

Cycle de l'azote

L'atmosphère constitue la principale réserve azotée utilisable par la biosphère. Mais l'azote atmosphérique ne peut être utilisé tel quel par la plupart des organismes vivants qui ont besoin d'azote combiné, minéral ou organique. Seuls font exception à cette règle les micro-organismes fixateurs d'azote libres (par exemple, Azotobacter, Beijerinkia, Clostridium, Klebsiella, Azospirillum, Herbaspirillum, Acetobacter ; et certaines cyanobactéries) ou vivant en symbiose avec les plantes vertes (par exemple, Rhizobium, Frankia, Nostoc, Anabaena).

Chez les plantes qui ne sont pas associées symbiotiquement avec ces derniers micro-organismes, et qui constituent la majorité du monde végétal, la nutrition azotée doit se faire exclusivement sous forme nitrique ou ammoniacale. Étant donné que les réserves azotées des sols sont essentiellement sous forme organique, sauf dans le cas de l'application massive d'engrais azotés minéraux, il est nécessaire que cet azote organique soit minéralisé pour pouvoir être utilisé par les plantes. Ce sont uniquement des micro-organismes qui effectuent cette minéralisation ; celle-ci comporte deux étapes : l' ammonification et la nitrification. Parallèlement, une fraction des micro-organismes entre en compétition avec les plantes pour consommer l'azote minéral du sol : c'est le processus d'immobilisation, aussi appelé réorganisation. L'azote nitrifié peut être réduit en azote (N2) ou en oxyde d'azote (N2O) par les micro-organismes de la dénitrification, l'azote gazeux ainsi formé rejoignant le pool de l'azote atmosphérique. Ces différentes transformations microbiennes contribuent à l'enrichissement ou à l'appauvrissement en azote de l'écosystème sol-végétation ; les gains résultent de la fixation de N2 par la microflore fixatrice, et les pertes sont dues à la dénitrification.

Ces processus biologiques se superposent aux processus non biologiques : apports par les eaux météoriques ou d'irrigation, engrais et semences, adsorption de l'ammoniac atmosphérique ; pertes par volatilisation de l'ammoniac et réactions chimiques de dénitrification, exportation par les récoltes ou les feux, par le lessivage et par l'érosion.

Cycle du soufre

La réserve de soufre de la biosphère se trouve dans les roches sédimentaires (sulfates) ou éruptives (sulfures). Les plantes et la plupart des micro-organismes utilisent directement le soufre sous forme de sulfate. Le soufre retourne au sol avec les protéines contenues dans les résidus et cadavres végétaux, animaux et microbiens ; il s'intègre à la fraction organique non humifiée, puis en partie à l'humus. Le soufre organique du sol est ensuite minéralisé plus ou moins rapidement sous forme de sulfure d'hydrogène (H2S) par de nombreux micro-organismes. H2S est oxydé à son tour et donne des sulfates sous l'action de bactéries chimiolithotrophes appartenant essentiellement au genre Thiobacillus. Les transformations consistant dans l'utilisation des sulfates par la microflore sont, comme dans le cas de l'azote, désignées sous le terme d'immobilisation. De même que les nitrates peuvent être réduits par voie microbienne (dénitrification), de même les sulfates ou le soufre élémentaire peuvent être réduits en H2S. Ce processus, désigné sous le nom de sulfatoréduction, est le fait de micro-organismes appartenant à différents genres dont Desulfovibrio, Desulfotomaculum et Desulfomonas. L'écosystème sol-plante s'enrichit ou s'appauvrit en soufre essentiellement au travers de processus non biologiques : apports par les eaux météoriques et les engrais, pertes par exportation par les récoltes, le lessivage, l'érosion ; les pertes d'origine biologique (émission d'H2S) sont en général insignifiantes.

Autres transformations

Comme la plupart des précédentes, les transformations microbiennes concernant le phosphore, le fer, le manganèse, peuvent se classer en quatre catégories : 1) minéralisation de la matière organique non humifiée et humifiée ; 2) immobilisation des composés inorganiques par la microflore ; 3) oxydation ; 4) réduction. Il faut y ajouter des processus encore mal connus, solubilisation des minéraux des sols par les complexes d'origine végétale ou microbienne, précipitation par voie microbienne des minéraux solubilisés, accumulation sur les surfaces microbiennes ou dans les cellules de certains éléments (Mn, Fe, P) et, parfois, fractionnement isotopique.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Yvon DOMMERGUES : directeur de recherche émérite au C.N.R.S. ingénieur agronome, ingénieur des Eaux et Forêts

Classification

Médias

Autres références

-

ABSORPTION VÉGÉTALE

- Écrit par René HELLER et Jean-Pierre RONA

- 4 441 mots

- 6 médias

Dans la phase liquide, le végétal absorbe les éléments du sol sous forme d'ions : par exemple, pour le potassium (K), ce n'est pas l'élément K qui est utilisé par la plante, mais le cation K+, provenant d'un sel de potassium dissocié dans l'eau (KCl, KNO3—, K2SO42—... -

ACTINOMYCÈTES

- Écrit par Hubert A. LECHEVALIER

- 3 451 mots

- 4 médias

La fonction écologique des Actinomycètes au sein des écosystèmes est la décomposition des substances organiques.Les Actinomycètes, fort nombreux dans les sols, se joignent aux autres Bactéries et aux Champignons comme nettoyeurs de la nature et formateurs d' humus. Ils prolifèrent surtout... -

AFFAISSEMENTS DU SOL

- Écrit par Pierre DUFFAUT

- 2 172 mots

- 1 média

Pour l'homme, le sol donne l'image même de la stabilité. Ni les modifications locales par érosion ou sédimentation ni les séismes ne mettent en cause cette référence. Alors, quand le sol se dérobe, l'homme est désemparé. Certes, la géologie enseigne que partout le sol monte ou descend – par exemple,...

-

AFRIQUE (Structure et milieu) - Géographie générale

- Écrit par Roland POURTIER

- 24 463 mots

- 27 médias

Les grands typesde sol sont étroitement dépendants des composants des roches mères et du climat. Le Maghreb comprend la gamme variée des sols méditerranéens, incluant encroûtements calcaires et sols salins. Dans le désert et les régions arides, les sols sont squelettiques, mais il suffit d'une pluie... - Afficher les 43 références

Voir aussi

- STÉRILISATION, microbiologie

- BIOGÈNES ÉLÉMENTS

- FLORE MICROBIENNE

- MICRO-ORGANISME

- ACTINORHIZIENNES PLANTES

- MYCORHIZES

- DÉPOLLUTION

- VÉGÉTALE BIOLOGIE

- FUMIER, agriculture

- SULFATES

- BIODÉGRADABILITÉ

- AMENDEMENT DES SOLS

- DÉNITRIFICATION

- AZOTE ORGANIQUE

- CARBONE CYCLE DU

- MOR ou HUMUS BRUT

- SYLVICULTURE

- RHIZOSPHÈRE

- RHIZOBIUM

- MULL

- MINÉRALISATION, pédologie

- SOUFRE CYCLE DU

- AZOTE CYCLE DE L'

- AMÉLIORATION GÉNÉTIQUE

- FRANKIA

- NITRIFICATION

- SOLS, agriculture

- NITROGÉNASE

- LITIÈRE

- FACTEUR LIMITANT, écologie

- NODOSITÉS, botanique