SONS Production et propagation des sons

Article modifié le

La notion de son n'est pas attachée uniquement aux phénomènes aériens responsables de la sensation auditive, mais aussi à tous les autres phénomènes qui sont gouvernés par des principes physiques analogues. C'est ainsi que les perturbations trop « graves » (infrasons) ou trop « aiguës » (ultrasons) pour être perçues par l'oreille humaine sont elles aussi appelées « sons » et que l'on parle de propagation acoustique sous-marine, de propagation acoustique dans les solides (vibrations), etc. L'acoustique, science du son, se distingue de l'optique et des ondes radioélectriques parce que le son est un mouvement ondulatoire mécanique et non une onde électromagnétique.

L'étendue du champ d'intérêt de l'acoustique est immense. D'abord, nous subissons la nature omniprésente du rayonnement mécanique généré par des causes naturelles et par l'activité humaine ; à cette émission sont associées les notions de sensation auditive, de voix humaine, de communication par le canal sonore et toute une variété d'incidences psychologiques. Les domaines tels que la parole, la musique, l'enregistrement et la reproduction des sons, la téléphonie, l'amplification, l'audiologie, l'acoustique architecturale, le contrôle acoustique sont intimement liés à la sensation auditive. Mais le son est aussi un moyen de transport de l'information qui ne fait pas toujours référence à l'oreille humaine ; la communication sous-marine, affectée par les propriétés complexes du milieu de transmission, est le domaine d'étude de prédilection de cet aspect du phénomène sonore. Par ailleurs, un vaste champ d'applications, en recherche fondamentale et en technologie, exploite le fait que la perturbation sonore transmise porte la signature du milieu dans lequel elle se propage et qu'elle contient en conséquence des informations sur ce milieu, ses hétérogénéités, son anisotropie ; un exemple d'application largement répandu de nos jours est celui de la médecine avec l'échographie. Enfin, les effets du son sur les substances et les corps avec lesquels il interagit ouvrent encore un terrain de recherches et d'applications dans de nombreux domaines de la science moderne.

Quelques indications sur l'étendue de l'acoustique et des disciplines auxquelles elle est associée sont données sur le diagramme circulaire de la figure 1.

Le premier anneau à partir du centre contient les subdivisions traditionnelles de l'acoustique et l'anneau extérieur les noms des champs artistiques et techniques qu'elle couvre. Ce schéma résume les courants du savoir et de la technologie en acoustique, sans faire référence aux principes et phénomènes physiques, théories, modèles et méthodes auxquels se réfèrent ces disciplines (acoustique linéaire et non linéaire, théorie des rayons, propagation en milieu inhomogène, diffusion, diffraction, relaxation, phénomènes viscothermiques, etc.).

Historique

L'intérêt porté par l'homme aux phénomènes sonores remonte à la nuit des temps, mais cet intérêt ne fut pas dès l'origine d'ordre scientifique. Les premières recherches concernant les phénomènes sonores datent du vie siècle avant l'ère chrétienne, époque à laquelle l'école pythagoricienne se pencha sur le fonctionnement des cordes vibrantes et construisit une échelle musicale. Par la suite, des réflexions et des observations visant à découvrir la nature du phénomène sonore se sont déroulées sur plusieurs siècles. L'idée que le son est un phénomène de nature ondulatoire naquit de l'observation des ondes à la surface de l'eau. (La notion d'onde peut être définie de façon rudimentaire comme une perturbation oscillatoire qui se propage à partir d'une source.) L'éventualité que le son possède un tel comportement fut énoncée notamment par le philosophe grec Chrysippe (iiie s. av. J.-C.), par l'architecte et ingénieur romain Vitruve (ier s. av. J.-C.) et par le philosophe romain Boèce (ve s. apr. J.-C.). L'interprétation ondulatoire prit corps également dans les réflexions du grec Aristote (ive s. av. J.-C.) qui énonça la génération du mouvement sonore de l'air par une source « poussant vers l'avant l'air contigu de telle manière que le son voyage... ».

Un important résultat expérimental, suggéré par les conclusions auxquelles aboutirent les réflexions menées au cours des dix-sept premiers siècles de notre ère et à la suite des Anciens depuis Pythagore, est que le mouvement de l'air, généré par un corps dont la vibration est la source d'un son musical pur, est également vibratoire et de même fréquence que le mouvement du corps lui-même. L'histoire de cette découverte est jumelée avec le développement des lois de fréquences naturelles des cordes vibrantes et de l'interprétation des consonances musicales. Les principaux rôles dans cette découverte ont été joués par le P. Marin Mersenne (1588-1648), philosophe et scientifique français souvent considéré comme le « père de l'acoustique », et par le célèbre physicien et astronome italien Galileo Galilei (1564-1642), dont les Discours mathématiques concernant deux sciences nouvelles (1638) renferment les discussions sur la notion de fréquence les plus lucides de celles qui avaient été proposées jusqu'alors. L'acoustique, en relation avec le développement de la mécanique dont elle est, sous bien des aspects, une branche, était dorénavant détachée de l'art musical pour devenir une véritable science du phénomène sonore.

Proposée par Mersenne dans son Harmonie universelle (1637), la description de la première détermination absolue de la fréquence d'un son pur audible implique que l'auteur connaissait auparavant la valeur (1/2) du rapport des fréquences de deux cordes vibrantes émettant une note musicale et son octave. L'harmonie des deux notes perçues était alors explicable si le rapport des fréquences oscillatoires de l'air était aussi de 1/2. L'analogie avec les ondes à la surface de l'eau fut renforcée non seulement par l'idée selon laquelle le mouvement de l'air associé à un son musical est oscillatoire, mais aussi par le fait que le son se propage à une vitesse finie. Cette analogie fut également étayée par la connaissance de l'aptitude du son à contourner les obstacles, à diffuser dans toutes les directions à partir de la source, à interférer avec lui-même. Vint encore s'ajouter l'expérience de Robert Boyle (1660) sur le rayonnement sonore d'une petite horloge enfermée dans une cloche de verre où il fit un vide partiel, expérience qui montra la nécessité de la présence d'air pour la production et la transmission du bruit.

Cependant, le point de vue ondulatoire ne fut pas partagé par tout le monde. Le philosophe et mathématicien français Gassendi, par exemple, contemporain de Mersenne et de Galilée, affirma que le son était dû à un courant d'atomes émis par l'objet sonore ; célérité et fréquence du son étaient interprétées respectivement comme la vitesse des atomes et leur nombre émis par unité de temps...

Le conflit apparent entre théorie des rayons et théorie des ondes joua un rôle majeur dans l'histoire de la science sœur, l'optique, mais la théorie du son fut seulement développée comme une théorie ondulatoire. Le savant hollandais Christiaan Huygens, dans son Traité de la lumière publié en 1690, donna une explication globale des phénomènes sonores et lumineux ; il les interpréta tous deux comme étant dus à la propagation d'ondes longitudinales, associées aux vibrations des molécules des corps élastiques dans le cas du son et aux mouvements ondulatoires de l'éther, substrat hypothétique des phénomènes lumineux, dans le cas de la lumière.

La théorie mathématique de la propagation sonore a commencé avec Isaac Newton (1642-1727), célèbre mathématicien, physicien, astronome et philosophe anglais. Son œuvre a été universellement reconnue d'une fécondité extrême. Les progrès substantiels dans le développement de la théorie de la propagation du son qui apparurent au xviiie siècle avec le Suisse Leonhard Euler (1707-1783), les Français Joseph-Louis de Lagrange (1736-1813) et Jean Le Rond d'Alembert (1717-1783) en témoignent. Durant cette époque, la physique du continu ou théorie des champs (dont le champ sonore) commença à accéder à sa structure mathématique définitive. Depuis lors, les théories, aussi complexes soient-elles, sont considérées pour la plus grande part comme des raffinements de celles qui datent de cette période.

Ces recherches à caractère mathématique, du xviiie siècle, ont profondément marqué la progression de la connaissance en acoustique ; plus généralement, elles ont introduit les fondements théoriques qui permettent l'interprétation de l'ensemble des phénomènes de la physique classique. La conjonction de ces découvertes fondamentales et de l'apparition des méthodes et techniques expérimentales est à l'origine des multiples développements que connut l'acoustique au cours du xixe siècle. Parmi ceux-ci, citons ceux qui permirent l'analyse des sons, la mesure de la vitesse de propagation des perturbations sonores et la visualisation des vibrations dans l'onde acoustique.

L'analyse des sons complexes a été effectuée expérimentalement par le physiologiste et physicien allemand, Hermann von Helmholtz (1821-1894) au moyen de résonateurs qui portent son nom. Il a montré qu'à tout son musical de hauteur donnée est associé un timbre qui résulte de la superposition au son fondamental d'une série d'harmoniques. Ce que Helmholtz déduisit d'expériences fait suite aux travaux sur la fréquence des sons du physicien français Félix Savart (1791-1841) et avait déjà été pressenti au xviiie siècle par le célèbre musicien Jean-Philippe Rameau (1683-1764), puis, suivant une voie toute différente, par le mathématicien français Gaspard Monge (1746-1818). L'analyse mathématique de ces sons complexes repose sur les célèbres travaux du mathématicien français Joseph Fourier (1768-1830), qui font toujours autorité.

La vitesse de propagation du son a fait l'objet de nombreuses mesures. À son époque, Mersenne proposa une valeur approchée ; mais les premières mesures sérieuses ont été effectuées dans un programme de l'Accademia del Cimento de Florence en 1660. Différentes expériences ont été menées en Angleterre et en France, les plus célèbres restant celles du physicien et chimiste français Victor Regnault, effectuées vers 1860-1870 dans des tubes de longueurs allant jusqu'à 4 900 mètres (égouts de Paris).

La visualisation des vibrations de l'onde acoustique a été proposée pour la première fois en 1862 par le physicien français d'origine allemande Karl Rudolf Kœnig (1832-1901). Il inventa la capsule manométrique qui, excitée par une onde sonore, modulait le jet de gaz alimentant une flamme ; cette modulation se répercutait sur la hauteur de la flamme dont la projection au moyen de miroirs tournants donnait l'image de la perturbation acoustique.

À l'aube du xxe siècle, le couronnement des recherches en acoustique a été marqué par l'œuvre magistrale du savant anglais John William Strutt, lord Rayleigh (1842-1919), qui, notamment, synthétisa les connaissances acquises dans son traité La Théorie du son, dont la première édition parut en 1877 (t. I) et 1885 (t. II). Les bases de l'acoustique étaient désormais posées.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Michel BRUNEAU : professeur d'acoustique à l'université du Maine, Le Mans

- André DIDIER : professeur honoraire au Conservatoire national des arts et métiers, ancien directeur du laboratoire d'électro-acoustique du Conservatoire national des arts et métiers

- Jean-Claude RISSET : compositeur, directeur de recherche au C.N.R.S. (laboratoire de mécanique et d'acoustique, Marseille)

Classification

Médias

Autres références

-

ACOUSMATIQUE MUSIQUE

- Écrit par François BAYLE

- 7 825 mots

- 5 médias

Si l'obscurité surgit, on ressent que le monde sonore est d'abord naturellement perçu comme une irruption, une alerte, comme une question posée. Puis, par stabilité, il perd rapidement son caractère d'anomalie pour s'intégrer et concourir à un équilibre normal entre les sensations de l'environnement.... -

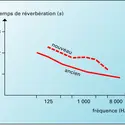

ACOUSTIQUE ARCHITECTURALE

- Écrit par Michel BRUNEAU et André DIDIER

- 3 158 mots

- 1 média

...du lieu d'écoute, tout en conservant au début la forme de la scène et des gradins de l'Antiquité. Pour la première fois dans l'histoire des théâtres, le son subit de multiples réflexions qui donnent naissance à un processus régulier de réverbération. Ce processus qui prolonge les sons directs et les premières... -

AMUSIE

- Écrit par Séverine SAMSON

- 327 mots

L’amusie est un trouble neurologique qui affecte à des degrés variables la perception et la production musicales. Celui-ci ne s’explique pas par une baisse de l’acuité auditive (surdité), une déficience intellectuelle ou motrice. Cette perte sélective de la fonction musicale contraste avec des...

-

ANTHEIL GEORGE (1900-1959)

- Écrit par Juliette GARRIGUES

- 774 mots

Arnold Schönberg écrivit le 21 novembre 1920 : « Si nous vivions à une époque normale – aussi normale que la période antérieure à 1914 –, la musique de notre temps se trouverait dans une situation différente. » Le début du xxe siècle est en effet marqué par de nombreuses ruptures,...

- Afficher les 60 références

Voir aussi

- FRÉQUENCE, physique

- IMPULSION, physique

- CAVITÉ RÉSONANTE

- BEL & DÉCIBEL, unités

- DISPERSION, physique

- HARMONIQUES, acoustique

- VITESSE DE GROUPE

- ONDE DE CHOC

- MEMBRANES VIBRANTES

- RÉSONATEUR, physique

- VERGES VIBRANTES

- RÉSISTANCE, physique

- RÉACTANCE, physique

- PRESSION DE RADIATION

- CORDES VIBRANTES

- TRANSMISSION, acoustique

- ABSORPTION, physique

- RELAXATION, physique

- BERNOULLI DANIEL (1700-1782)

- PROPAGATION DES ONDES

- CÉLÉRITÉ

- TUYAUX SONORES

- LIQUIDE ÉTAT

- EAU, physico-chimie

- VITESSE

- SURFACE D'ONDE

- PROPAGATION DES SONS

- ONDE SONORE ou ONDE ACOUSTIQUE

- GAZ RÉELS

- PÉRIODE, physique

- FONCTION D'ONDE

- HAUTEUR, acoustique

- GAZEUX ÉTAT

- SUPERPOSITION PRINCIPE DE

- EAU DE MER

- RÉFLEXION, physique

- VITESSE DU SON

- RÉSISTANCE, acoustique

- ONDES ÉQUATION DES

- TRAIN D'ONDES

- LONGUEUR D'ONDE

- PRESSION ACOUSTIQUE

- INTENSITÉ ACOUSTIQUE

- ACOUSTIQUE PHYSIQUE

- ÉCHO

- FILTRE ACOUSTIQUE

- ACOUSTIQUE

- FOURIER ANALYSE DE

- CONDUCTION THERMIQUE

- PHYSIQUE HISTOIRE DE LA

- SCIENCES HISTOIRE DES