SPINELLES

Article modifié le

Les spinelles ferrifères

Magnétite

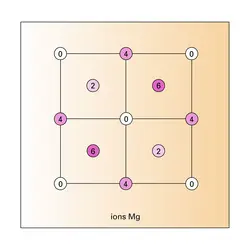

La magnétite Fe2+Fe23+O4 a une structure du type « spinelle inverse » avec un paramètre a = 0,839 nm ; sa formule structurale s'écrit donc, d'après la convention définie plus haut : Fe3+(Fe2+ ( Fe3+)O4.

Les moments magnétiques des ions Fe3+ et Fe2+ sont respectivement 5 et 4 magnétons de Bohr. Tous les moments en site tétraédrique sont parallèles entre eux, ceux en site octédrique de même, et les études de diffraction neutronique ont montré que les moments magnétiques de cations en site tétraédrique et en site octaédrique sont antiparallèles suivant [111]. Autrement dit, le réseau des ions magnétogènes est subdivisé en deux sous-réseaux, aimantés en sens inverse, ceci confirme le travail de Néel en 1948. Si les moments étaient égaux dans les deux sous-réseaux, le moment résultant serait nul, et l'on aurait une substance antiferromagnétique. Dans le cas de la magnétite, le moment résultant est : →5 (←4 ( ←5) = 4 magnétons de Bohr, correspondant à une aimantation à saturation de 93 u.é.m. C.G.S. ; c'est un ferrimagnétique typique dans le sens de L. Néel. La température de Curie est de 578 0C, elle correspond au passage de l'ordre ferrimagnétique, à longue distance et température faible, au désordre quand la température augmente. Ce sont les deux propriétés fondamentales de cette espèce du point de vue magnétique.

À l'état naturel, la magnétite pure est assez rare ; plus généralement, on rencontre des magnétites substituées (des ions Fe2+ peuvent être remplacés par des ions Mg2+, des ions Fe3+ par Al3+ et Cr3+) et des solutions solides entre la magnétite et l'ulvöspinelle (titanomagnétites), la magnétite et la maghémite (titanomaghémites), la magnétite et la hausmannite. Les cristaux courants (cf. minéralogie, pl. III) sont de faciès octaédriques {111}, mais, le plus souvent, la magnétite se présente en masses granulaires d'un noir de fer avec éclat submétallique, de densité 5,2 et de dureté 5.

C'est un élément ubiquiste des roches ignées et métamorphiques. Dans les gîtes métallifères, elle existe en concentrations importantes dans les skarns à grenat, à pyroxènes et grenat (Magnitnaïa dans l'Oural) et en amas dans des séries métamorphiques (Kirunavaara en Suède).

Les produits d'altération sont, suivant les conditions, la goethite, la lépidocrocite, la limonite, l'hématite ou la maghémite.

Ulvöspinelle

L'ulvöspinelle Fe22+Ti4+O4 est un spinelle du type inverse avec Fe2+ et Ti4+ remplaçant 2 Fe3+. On n'a pas observé jusqu'ici des cristaux isolés de ce minéral dans les roches et les minerais, mais il se présente en exsolutions, dans la magnétite, visibles seulement au microscope, aux forts grossissements (de l'ordre de 600). Sa première synthèse a été réalisé par T. Barth et E. Posnjak en 1932. Le paramètre de la maille varie suivant les auteurs, la valeur la plus probable étant 0,853 nm. L'ulvöspinelle est paramagnétique à 20 0C et devient antiferromagnétique aux basses températures, le point de Néel étant de − 150 0C. Ce minéral peut s'altérer en ilménite ou en un mélange de magnétite, d'ilménite et de fer.

Maghémite

La maghémite γFe2O3 a, comme la magnétite, une structure de spinelle inverse. Le réseau des ions O2- est identique à celui des autres spinelles, ce qui conduit à écrire sa formule, en mettant O4 en évidence : Fe3+8/3O4 ; ou bien, en spécifiant les sites tétraédriques et octaédriques : Fe3+(Fe3+5/3 ( □1/3)O4, le symbole □ indiquant une vacance. Le réseau est donc lacunaire, les sites vacants étant préférentiellement localisés dans les cavités octaédriques, d'après des études aux rayons X confirmées récemment par une diffraction neutronique. La maghémite est métastable et se transforme irréversiblement en hématite lorsqu'on la chauffe ; cette température d'inversion, variable suivant les auteurs, semble dépendre de l'histoire antérieure de l'échantillon. Un point de Curie de 675 0C est obtenu en extrapolant les valeurs formées par des solutions solides stabilisées par la présence d'ions Na+. L'aimantation à saturation à 20 0C serait de 76 u.é.m. C.G.S. Le paramètre de la maille varie de 0,830 à 0,835 nm selon les auteurs.

Titanomagnétites

La magnétite et l'ulvöspinelle peuvent former une série complète de solutions solides à haute température. Cette série a été obtenue synthétiquement par divers chercheurs. On peut écrire sa constitution sous la forme xFe2TiO4-(1 − x)Fe3O4. Plusieurs modèles coexistent actuellement concernant la distribution des cations. Les variations du paramètre de la maille et du point de Curie en fonction du pourcentage en molécules de Fe2TiO4 sont données sur la figure. Les dimensions de la maille augmentent linéairement en fonction du pourcentage en molécules de Fe2TiO4 depuis 0,840 nm (magnétite) jusqu'à 0,853 nm (ulvöspinelle).

La composition chimique des titanomagnétites homogènes extraites des roches n'est pas toujours en accord avec la droite idéale des titanomagnétites synthétiques du diagramme ternaire des compositions moléculaires FeO, Fe2O3, TiO2. Dans la majorité des cas, elle est comprise entre cette droite et la droite FeTiO3-Fe2O3. Ces titanomagnétites se caractérisent par des sites vacants dans le réseau d'oxygène de structure « spinelle ».

Les titanomagnétites sont des constituants importants de certaines roches volcaniques, des gabbros et, d'une manière générale, des roches basiques et ultrabasiques. Le plus souvent, la teneur en Fe2TiO4 de la titanomagnétite d'une roche est d'autant plus élevée que la roche est plus basique.

Magnésioferrite et franklinite

La magnésioferrite MgFe23+O4 est un spinelle inverse rare, dont les gisements sont liés à des formations volcaniques fumeroliennes (Vésuve).

La franklinite ZnFe23+O4 est un spinelle inverse, connu surtout à Franklin Furnace (New Jersey), dans les calcaires cristallins où il est associé à la zincite et à la willémite.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Joseph BOLFA : professeur émérite de l'université de Nancy-I

Classification

Médias

Autres références

-

COULEUR DES MINÉRAUX

- Écrit par André JULG

- 3 518 mots

- 3 médias

L'ion Cr3+ joue un grand rôle dans lesspinelles. Par exemple, dans le rubis de Ceylan, MgAl2O4, la couleur rouge-pourpre provient du remplacement d'atomes d'aluminium par du chrome. Citons aussi l'alexandrite, variété impure de chrysobéryl (BeAl2O4), qui contient en plus des ions... -

EXTINCTIONS BIOLOGIQUES

- Écrit par Eric BUFFETAUT et Valérie CHANSIGAUD

- 8 305 mots

- 4 médias

...semblables aux tectites éjectées dans l'atmosphère lors de collisions de météorites, ont aussi été observées dans cette couche argileuse, ainsi que des minéraux magnétiques très particuliers, des spinelles nickelifères, qui se forment lors de l'oxydation de la surface d'une météorite... -

GEMMES

- Écrit par Jean-Paul POIROT et Henri-Jean SCHUBNEL

- 6 222 mots

- 27 médias

Le spinelle, oxyde de magnésium et d'aluminium, est de couleurs très variées : rouge (de toute intensité), violacé, orangé, bleu, brun. La variété rose-rouge était très employée au Moyen Âge. C'est un minéral de haute température, typique du métamorphisme de contact. Les meilleures pierres proviennent... -

MAGNÉTISME

- Écrit par Damien GIGNOUX , Étienne de LACHEISSERIE et Louis NÉEL

- 15 620 mots

- 14 médias

Le premier exemple de ferrimagnétisme est celui desspinelles Fe2O3 . MO, où M est un métal bivalent comme Ni, Co, Mn, etc., et celui de la magnétite Fe3O4 en particulier. Depuis longtemps, l'attention avait été attirée par la faiblesse de leur aimantation à saturation, par rapport aux valeurs... - Afficher les 7 références

Voir aussi