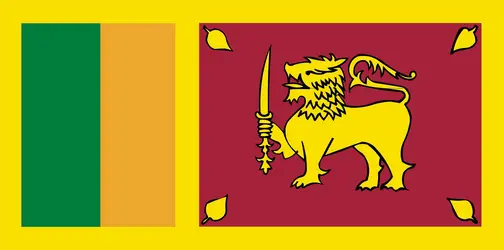

SRI LANKA

| Nom officiel | République démocratique socialiste de Sri Lanka |

| Chef de l'État et du gouvernement | Anura Kumara Dissanayake - depuis le 23 septembre 2024 |

| Capitale | Sri Jayewardenepura Kotte (Siège du pouvoir législatif.) , Colombo (Siège du pouvoir exécutif et judiciaire.) |

| Langue officielle | Singhalais, tamoul (L'anglais est la langue pivot officielle entre le singhalais et le tamoul.) |

| Population |

22 037 000 habitants

(2023) |

| Superficie |

65 610 km²

|

Article modifié le

Histoire

L'évolution historique de Sri Lanka a été marquée par deux mutations profondes. La première est contemporaine de la fin du Moyen Âge européen : avant, les influences indiennes dominent, et l'économie et la société demeurent essentiellement agraires ; après, les influences occidentales s'imposent peu à peu et l'économie marchande occupe une place accrue. La seconde a débuté au cours de la période coloniale britannique et n'est pas encore achevée : la totalité de la société se trouve confrontée à la modernité, la totalité de l'économie est intégrée aux circuits mondiaux.

La civilisation précoloniale

L'histoire politique et religieuse et l'organisation de la société antique sont relativement bien connues grâce à une chronique continue depuis le iiie siècle avant notre ère, dont des vestiges archéologiques de grande ampleur permettent souvent de contrôler les informations. Rédigés par des moines bouddhistes, le Mahāvamsa et sa continuation, le Cūlavamsa, témoignent d'un sens de l'évolution historique qui distingue la conception bouddhique du monde de celle des hindouistes : il n'existe en Inde aucune source équivalente ; toutefois, il est souvent malaisé d'y distinguer les faits des mythes, et d'importantes questions restent en suspens, telles que la chronologie et les modalités du peuplement de l'île, les causes du déclin de cette civilisation, les circonstances de l'apparition d'un système de type féodal.

Les premiers vestiges significatifs remontent à l'ère néolithique : des habitats de chasseurs et de cueilleurs, dont on a rapproché la culture matérielle de celle des Veddā qui nomadisaient encore au début du xxe siècle dans les jungles de l'est de l'île, et qui étaient, selon certains chercheurs, les descendants de ces habitants primitifs. Des habitats de riziculteurs datés de 800 à 500 avant J.-C. ont été mis au jour dans le nord-ouest de Sri Lanka ; ils témoignent d'influences sud-indiennes et préparent l'apparition, au iiie siècle avant J.-C., d'une civilisation urbaine qu'évoquent de leur côté les chroniques. Les légendes de fondation recueillies dans le Mahāvamsa affirment l'origine nord-indienne de cette civilisation, ce que confirme, semble-t-il, le vocabulaire de la langue singhalaise, qui s'apparente à celui du sanskrit et des prakrits nord-indiens ; néanmoins, les influences sud-indiennes sont très présentes, tant dans la civilisation matérielle (systèmes d'irrigation) que dans la culture. Selon la chronique, un groupe d'Indiens se proclamant Fils de lions (Sinhala, d'où Singhalais) aurait débarqué sur l'île le jour même de la mort du Bouddha (483 av. J.-C.) : concordance chronologique servant de point d'appui à toute l'idéologie bouddhique présentant Sri Lanka comme le conservatoire de la foi, l'« île de la Doctrine » (Dhammadīpa). En fait, l'établissement du bouddhisme n'est pas antérieur au iiie siècle avant J.-C. : il résulterait, d'après la chronique, de l'entreprise missionnaire d'un fils du grand empereur indien Açoka, Mahinda, qui aurait converti le roi Devanampiya Tissa. Il est certain que l'essor de la civilisation antique de Sri Lanka repose, dès les origines, sur une alliance étroite de la monarchie et de la communauté des moines bouddhistes. L'introduction du bouddhisme a hâté la maturation de l'idée monarchique, et en même temps mis un frein à l'absolutisme en imposant une sanction religieuse à l'exercice du pouvoir. Mais l'autorité des rois, qui ont établi leur capitale à Anurādhapura, dans le centre-nord, est loin d'être absolue sur l'ensemble de l'île : des pouvoirs locaux subsistent, et des usurpateurs venus d'Inde du Sud s'établissent à plusieurs reprises sur le trône ; ainsi au temps d'Elāra, roi tamoul que le prétendant singhalais Dutthagāmani renverse à l'issue d'une lutte que la chronique, écrite six siècles plus tard, présente comme une sorte de croisade pour la défense du bouddhisme (ier s. av. J.-C.).

Dans la zone sèche de l'île où s'épanouit cette civilisation, la maîtrise des eaux est vitale. Grâce à des investissements d'une ampleur exceptionnelle poursuivie au cours d'un millénaire et demi, la riziculture prédomine, associée à l'élevage des buffles et aux cultures sur brûlis : à côté de milliers de petits réservoirs villageois, qui ne permettent pas de conjurer les sécheresses prolongées, la monarchie et les monastères font construire un système d' irrigation pérenne, l'un des plus perfectionnés du monde antique, qui rassemble dans de vastes lacs artificiels les eaux des rivières venues de la zone humide, et les redistribue dans les espaces de la zone sèche, grâce à un réseau de canaux très élaboré mesurant près de 1 000 kilomètres de longueur. Le bon fonctionnement du système hydraulique entraîne des contraintes collectives et une forme primitive de planification du terroir, et contribue à justifier la tendance à la centralisation, sans pour autant être responsable d'un « despotisme oriental » selon les thèses wittfogeliennes. Grâce aux surplus produits par cette agriculture perfectionnée, rois et moines bâtisseurs édifient barrages, monastères et palais, entretiennent artistes, médecins, lettrés et copistes, qui font d'Anurādhapura l'un des centres de culture les plus brillants du monde indien antique, où s'expriment tous les courants du bouddhisme. La retraite du bouddhisme dans la péninsule indienne face à l'hindouisme puis à l'islam n'atteint pas le théravadisme qui survit à Sri Lanka grâce à la protection de la monarchie, à la faible implantation des brahmanes et à l'isolement insulaire.

Néanmoins, les influences sud-indiennes ne cessent de se renforcer à la fin du Ier millénaire ; la formation de royaumes tamouls puissants (Pāndya, puis Cōla) menace la stabilité de la monarchie d'Anurādhapura, dont le roi cōla Rājarāja finit par s'emparer à la fin du xe siècle. Ses successeurs gardent le pouvoir durant près d'un siècle, établissant leur capitale à Polonnāruva. Ils en sont finalement chassés par le roi singhalais Vijayabāhu, dont le successeur, Parākramabāhu Ier (1153-1186), parachève l'œuvre, rendant au pays la prospérité et le prestige qu'il avait connus jadis. Célébré par la chronique comme un souverain modèle, protecteur du bouddhisme, bâtisseur (il développa Polonnāruva et restaura nombre de barrages), conquérant (il aurait lancé des expéditions en Inde du Sud et jusqu'en Birmanie), Parākramabāhu était un colosse aux pieds d'argile, dont le règne ambitieux prépara les conditions d'une proche décadence. Au cours du xiiie siècle, le système hydraulique des régions du nord et de l'est de l'île se dégrade sous la poussée conjuguée d'une recrudescence des invasions, de l'apparition du paludisme et de la désagrégation interne de l'État, tandis que la mise en valeur de la zone humide y attire irrésistiblement la population singhalaise vers le centre et le sud-ouest : les navigateurs musulmans y développent une économie d'échanges, et les plantations de cocotiers y fournissent un complément bientôt indispensable à la riziculture. Cet exode s'accompagne d'une séparation physique des communautés singhalaise et tamoule, cette dernière se repliant sur la péninsule de Jaffna, à l'extrême nord de l'île, où s'établit un royaume tamoul indépendant (xive-xvie s.), tandis que la capitale du Sud se fixe, après bien des vicissitudes, à Kōtte (Srī Jayawardhanapura), à proximité de l'actuelle Colombo.

L'impact colonial

Lorsqu'au xvie siècle surviennent les Européens, la rupture avec l'ordre ancien est déjà consommée. Les Portugais, à la recherche d'épices sur les traces de leurs concurrents musulmans, s'établissent à partir de 1505 dans les zones littorales, qui produisent la meilleure cannelle de l'époque. Ils convertissent une partie de la population locale, et s'emparent finalement du royaume de Kōtte et de celui de Jaffna. Mais ils se heurtent à une constante résistance des Singhalais qui se replient à l'abri de la forteresse naturelle formée par les montagnes du cœur de l'île, et y reconstituent un royaume indépendant qui établit sa capitale à Kandy. Le roi Rājasinha II (1635-1687), après avoir infligé une grave défaite aux Portugais, contribue par ses intrigues à attirer les Hollandais qui les supplantent à partir du milieu du xviie siècle. Ces derniers tentent à leur tour, mais en vain, de s'emparer de Kandy. Mais ils affermissent mieux que les Portugais leur emprise sur les zones littorales, qu'ils vont transformer en profondeur. Simple comptoir commercial au temps portugais, Ceylan devient colonie d'exploitation. Organisés dans le cadre de la Compagnie des Indes, les Hollandais réalisent des profits considérables sur la cannelle en astreignant une caste spécialisée à des livraisons fixes. Mais ils introduisent aussi des innovations de portée durable : un système administratif et judiciaire, un enseignement primaire largement diffusé, une infrastructure moderne (ports, voies d'eau, construction urbaine). Ils préparent ainsi les voies de l'impérialisme britannique : leur politique mercantiliste révèle vite ses limites face au dynamisme des marchands anglais. À la faveur de l'occupation par la France des Pays-Bas, la Grande-Bretagne annexe Ceylan en 1796.

Contrairement à ses prédécesseurs, le nouveau maître de l'île parvient à s'emparer, en 1815, du royaume de Kandy dont la capacité de résistance est affaiblie par la fronde d'une fraction de l'aristocratie contre la monarchie passée aux mains d'une dynastie d'origine sud-indienne ; il s'y maintient en dépit d'une grave insurrection en 1817-1818, et va en quelques décennies bouleverser l'économie du centre de l'île, désenclavé par un réseau routier puis ferroviaire. La cannelle cessant d'être rentable, les Britanniques multiplient, au cours des années 1830 et 1840, les plantations de café sur les hautes terres. Le contrôle direct de la production, l'emploi d'une main-d'œuvre immigrée d'Inde du Sud maintenue sur les domaines dans une condition de quasi-servitude, et l'obtention à très bas prix de terrains soustraits à l'usufruit des communautés villageoises ou découpés aux dépens du patrimoine forestier : tels sont les ingrédients de la réussite qui attirent des milliers d'aventuriers et de spéculateurs ; en dépit d'une crise en 1845-1849, la prédominance du roi-café et du propriétaire-planteur se maintient jusqu'à la fin des années 1870, lorsque, coïncidant avec une nouvelle dépression mondiale et avec l'affirmation de la concurrence brésilienne, la propagation d'une maladie cryptogamique anéantit en quelques années les cultures. Les planteurs britanniques se reconvertissent dans la culture du thé, tandis que les ceylanais se lancent dans celle du cocotier ; le phénomène s'accompagne d'une concentration des capitaux entre les mains de grandes compagnies basées en métropole, et d'une concentration de la gestion financière entre les mains d'agences (managingagencies) établies à Colombo ou en Inde.

À partir du début du xxe siècle, la culture de l' hévéa vient ajouter un nouveau produit d'exportation. L'essor de l'économie de plantation, longtemps analysé comme un phénomène créateur de dualisme, a en réalité contribué de façon décisive à intégrer l'ensemble de l'économie de l'île dans les circuits mondiaux d'échanges, avec les avantages et les risques qu'une telle dépendance impliquait. Les structures villageoises traditionnelles se sont en effet trouvées bouleversées par cette intrusion, qui privait les paysans des régions kandyennes de leurs terrains de pacage et de culture sur brûlis, tout en leur offrant en échange des emplois occasionnels et des débouchés pour leurs produits, mais non des ressources régulières : les villageois kandyens refusant dans leur grande majorité les conditions de travail proches de la servitude qu'acceptaient les Tamouls – très souvent des Intouchables chassés d'Inde du Sud par la famine. Cette masse d'immigrés maintenus dans l'isolement par leurs maîtres représentait 12 % de la population de l'île à l'indépendance ; sa condition matérielle s'était améliorée, mais elle devait bientôt connaître les tribulations des peuples sans État.

La colonisation a transformé aussi profondément le visage social et culturel de l'île que ses structures économiques. Une bourgeoisie ceylanaise occidentalisée s'est formée sous l'effet de deux mouvements convergents : l'esprit d'entreprise de marchands et d'artisans du bas-pays qui ont su exploiter à leur profit les retombées de l'économie de plantations, et l'essor d'un système d'enseignement anglophone visant à former les cadres subalternes de l'administration coloniale. Cette classe n'est pas homogène par ses origines ; elle comprend un fort pourcentage de familles appartenant aux minorités (Burghers d'origine hollandaise, Tamouls de Jaffna, castes singhalaises minoritaires du littoral occidental, tels les Karāva), et se divise en coteries ; mais elle défend ses intérêts en bloc face aux colonisateurs comme aux paysans, et s'impose comme classe dirigeante dès que les Britanniques accordent à l'île un statut d'autonomie interne et un système représentatif fondé sur le suffrage universel (1931). Son occidentalisation la coupe de la masse de la population, à l'exception de quelques leaders tels D. S. Senanayake et S. W. R. D. Bandaranaike qui savent capter le courant national qui se dessine dans la petite bourgeoisie singhalaise, où la revendication anticoloniale prend l'allure d'un mouvement de renaissance bouddhique. De ce fait, la politique est marquée par des tendances communalistes et par un divorce croissant entre la minorité tamoule de Jaffna et la majorité singhalaise.

Les conditions dans lesquelles s'opère la décolonisation de Ceylan, en février 1948, présentent un contraste marqué avec les convulsions qui accompagnent l'indépendance de l'Inde et du Pakistan. Les structures et les hommes mis en place dès les années 1930 demeurent, l'influence et les intérêts britanniques sont sauvegardés, tandis que la conjoncture des années de guerre, favorable à l'économie de plantations, a permis de poser les bases d'une politique sociale avancée qui va favoriser l'enracinement d'un régime démocratique. Néanmoins, presque tous les problèmes que l'île a dû affronter par la suite ont pris naissance durant la période coloniale : dépendance économique liée à la place prise par les plantations et à la stagnation de l'agriculture vivrière ; croissance démographique brutale ; émergence de communalismes rivaux augurant mal de l'avenir de la nation ceylanaise.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Osmund BOPEARACHCHI : chargé de recherche au C.N.R.S., directeur de la Mission française de coopération archéologique au Sri Lanka

- Delon MADAVAN : docteur en géographie, post-doctorant au Centre d'études et de recherche sur l'Inde, l'Asie du sud et sa diaspora de l'université du Québec à Montréal

- Éric MEYER : professeur d'histoire et civilisation de l'Asie du Sud à l'Institut national des langues et civilisations orientales

- Édith PARLIER-RENAULT : maître de conférences (histoire de l'art indien) à l'université de Paris-IV

- Encyclopædia Universalis : services rédactionnels de l'Encyclopædia Universalis

Classification

Médias

Autres références

-

SRI LANKA, chronologie contemporaine

- Écrit par Universalis

-

ASIE (Géographie humaine et régionale) - Espaces et sociétés

- Écrit par Philippe PELLETIER

- 23 143 mots

- 4 médias

...porte sur la religion, envers le bahaïsme notamment. Certains États expulsent violemment leurs immigrés (le Bhoutan à l'égard des Népalais par exemple). Au Sri Lanka, les Tamouls hindouistes de la région septentrionale, qui se distinguent des Tamouls de la région montagneuse du Sud, plus anciennement et mieux... -

ASIE (Géographie humaine et régionale) - Dynamiques régionales

- Écrit par Manuelle FRANCK , Bernard HOURCADE , Georges MUTIN , Philippe PELLETIER et Jean-Luc RACINE

- 24 799 mots

- 10 médias

-

BANDARANAIKE SIRIMAVO (1916-2000)

- Écrit par Nira WICKRAMASINGHE

- 634 mots

Sirimavo Ratwatte Dias Bandaranaike est née le 17 avril 1916 à Ratnapura, dans le sud de l'île de Ceylan. À la tête du Parti de la liberté de Sri Lanka (S.L.F.P.), elle devient en 1960 la première femme au monde chef de gouvernement. Elle occupe ce poste jusqu'en 1965 et, de nouveau, de...

-

BANDARANAIKE SOLOMON WEST RIDGEWAY DIAS (1899-1959)

- Écrit par Éric MEYER

- 592 mots

- 1 média

Issu d'une des familles entrée tôt au service des colonisateurs britanniques et enrichie par cette collaboration, par des contrats publics et par les profits de vastes cocoteraies, S. W. R. D. Bandaranaïke est le pur produit d'un milieu anglicisé où l'on dédaignait la culture cingalaise et le bouddhisme...

- Afficher les 22 références

Voir aussi

- HÉVÉA

- DAGOBA

- DUTTHAGĀMANI (mort en 77 av. J.-C.) roi de Ceylan (101-77 av. J.-C.)

- STŪPA

- SIGIRIYĀ

- POLONNĀRUVA

- ANURĀDHAPURA

- IRRIGATION

- BRONZE, sculpture

- BOUDDHIQUE ART

- MINORITÉS

- DÉCORATION ARCHITECTURALE

- JEUNESSE

- COCOTIER

- INSCRIPTIONS, archéologie

- TIVANKA, Sri Lanka

- PARĀKRAMABĀHU Ier (1123 env.-1186)

- COMMUNALISME

- CEYLAN ART DE

- YAPAHUVA, Sri Lanka

- PLUIE

- ROUTES DES ÉPICES

- HOLLANDAIS EMPIRE COLONIAL

- NAVIGATION FLUVIALE

- INTERVENTIONS MILITAIRES

- AMÉNAGEMENT FLUVIAL

- PAUVRETÉ

- INDIENS HORS DE L'INDE

- ENCEINTE

- REMPART

- CANNELLE

- BAS-RELIEF

- PEINTURE MURALE

- INTOUCHABLE ou PARIA

- EMBARGO

- COMPTOIRS

- LTTE (Tigres de libération de l'Eelam tamoul)

- SENANAYAKE DON STEPHEN (1884-1952)

- SENANAYAKE DUDLEY SHELTON (1911-1973)

- TAMOULS

- COMMERCE, histoire

- CITADELLE

- PLANTATION AGRICULTURE DE

- MAHĀVAṂSA

- FONCIÈRE RURALE POLITIQUE

- RAJAPAKSE MAHINDA (1945- )

- TEMPLE, monde indien

- ÉMIGRATION

- OPPOSITION POLITIQUE

- JVP (Janatha Vimukthi Peramuna)

- INDE, histoire : de 1947 à nos jours

- EXPORTATIONS

- CEYLAN

- RÉPRESSION

- TEXTILES INDUSTRIES

- PAYS-BAS, histoire, de 1579 à 1830

- BRITANNIQUE EMPIRE, Asie

- CÉRAMIQUE CHINOISE

- BODHISATTVA REPRÉSENTATIONS DES

- BOUDDHA REPRÉSENTATIONS DU

- RIZICULTURE

- ÉMEUTE

- SLFP (Sri Lanka Freedom Party)

- DEVĀNAMPIYA TISSA (IIIe s. av. J.-C.) roi de Ceylan

- MÉTALLURGIE, histoire

- CIVILE ARCHITECTURE

- GĀL VIHĀRA, Sri Lanka

- THŪPARAMA, Sri Lanka

- VATADAGE, Sri Lanka

- POLITIQUE SOCIALE

- PRIVATISATION

- INDIENNE SCULPTURE

- ZONES FRANCHES

- SECTEUR INDUSTRIEL

- SECTEUR AGRICOLE

- CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE

- SANCTUAIRE

- ARCHITECTURE RELIGIEUSE