STOÏCISME

Article modifié le

Logique des stoïciens et logique moderne

À l'époque hellénistique, la logique des stoïciens était plus importante que celle d'Aristote. Mais, dans la seconde moitié du ier siècle avant J.-C., on assiste à une renaissance de l'aristotélisme. À la fin de l'Antiquité, Simplikios (né vers 500 apr. J.-C.) dit que les œuvres des stoïciens étaient perdues. Dans les Temps modernes, on a longtemps estimé que l'enseignement des stoïciens, pédant et stérile, ne valait rien. En 1935, Jan Łukasiewicz montre qu'en réalité la logique des stoïciens est originale et s'apparente à la logique moderne. La syllogistique des stoïciens est une logique des propositions, tandis que celle d'Aristote est une logique des termes. Depuis lors, la logique des stoïciens a été étudiée du point de vue logique et du point de vue philologique. La réhabilitation entreprise par Łukasiewicz en a été pleinement justifiée.

La logique comme théorie du langage

La logique des stoïciens comporte deux parties : la dialectique, qu'on peut traduire par théorie du langage, et la rhétorique. Cette théorie du langage contient une logique au sens moderne. Trois choses y sont étroitement liées : le signifiant, le signifié ou sémantème (lekton), et le corrélat de ceux-ci dans la réalité. Dans la théorie stoïcienne du signifiant apparaît une sorte de double articulation : le signifiant peut être conçu comme suite de phonèmes (lexis) où comme suite de mots (logos). La suite de mots est soit grammaticale, soit agrammaticale. La syntaxe du signifiant est une théorie des parties du discours et de la composition de phrases grammaticales à partir des mots, théorie reprise par les alexandrins. La théorie du signifiant traite également de la définition et de la subdivision des termes.

Les sémantèmes

Les sémantèmes sont désignés par des expressions empruntées à un grec normalisé. Aussi les stoïciens peuvent-ils à bon droit parler d'une syntaxe des sémantèmes. Si l'on compare leurs sémantèmes aux expressions d'un système logique moderne, on peut traduire « syntaxe des sémantèmes » par « règles de formation ». Voici un exemple de règle : un sujet au nominatif et un prédicat forment une proposition. Les stoïciens proposent une subdivision minutieuse des sémantèmes : on a, d'une part, les sémantèmes incomplets, les termes, et, d'autre part, les sémantèmes complets, dont les plus importants sont les propositions (déclaratives), les questions et les ordres. Les propositions déclaratives sont elles-mêmes divisées en simples et complexes et en positives et négatives.

Toute proposition déclarative (nommée dès maintenant « proposition ») peut être vraie ou fausse. Cette bivalence est la loi fondamentale de toute la logique des stoïciens. Les propositions sont de plus classées selon leur modalité. Ainsi, le dominateur de Diodore (kurieuon) est discuté dans la théorie de la modalité.

Les stoïciens connaissent trois classifications indépendantes de la proposition simple : celle-ci est soit positive ou négative, soit à prédicat positif ou négatif (steretikon), soit encore définie, ou catégorique (on dit aussi : intermédiaire), ou indéfinie. Il y a donc quatre espèces de propositions catégoriques et de propositions indéfinies : les positives à prédicat positif (1) ; les négatives à prédicat positif (2) ; les négatives à prédicat positif et négatif (3 et 4) :

Les propositions de la première colonne sont les quatre types de propositions aristotéliciennes, mais la quatrième n'implique pas la première. Celles de la seconde colonne correspondent aux quatre propositions à quantificateur de Frege. Les propositions définies sont formulées à l'aide d'un pronom démonstratif : « celui-ci [est juste] ».

Les principales sortes de propositions complexes sont les implications, les conjonctions et les disjonctions. Comme les propositions simples, elles peuvent être positives ou négatives. Les stoïciens, comme, avant eux, les mégariques, ont discuté des conditions de vérité des propositions complexes. Philon de Larisse donne de la vérité de l' implication une définition qui est celle d'aujourd'hui : « Si p, alors q » est vrai si p et le contraire de q ne sont pas vrais tous les deux. Diodore Cronos pose un critère qui équivaut à : « Si p, alors q » est vrai si, quand p est vrai à un certain moment, q est aussi vrai à ce moment. Quant à la formulation de Chrysippe, elle était probablement : « Si p, alors q » est vrai si p et le contraire de q sont incompatibles. Mais on discute du sens de cette définition. Un texte (Stoicorum veterum fragmenta, 2.206) dit que Chrysippe a utilisé le contenu de la définition de Diodore et de Philon à la fois en distinguant deux sens de l'implication : l'implication pour maintenant qui a le sens philonien et l'implication intégrale qui a le même sens que celle de Diodore.

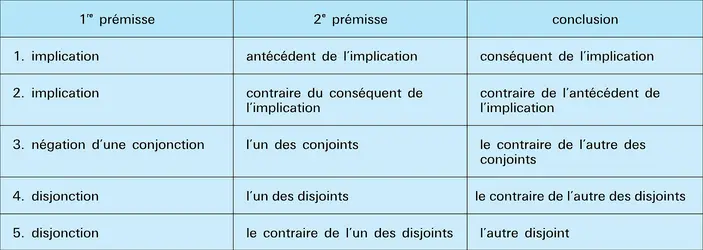

La théorie des arguments est la plus originale des théories stoïciennes. Un argument est défini comme un système construit de quelques prémisses et d'une conclusion. Mais, alors que, pour Chrysippe, un argument a au moins deux prémisses, Antipater de Tarse a élargi cette définition en reconnaissant des arguments à une seule prémisse. Un argument est valable si la conjonction contenant toutes les prémisses en tant que propositions conjointes est incompatible avec le contraire de la conclusion. Il est donc valable si l'implication intégrale qui a comme antécédent cette conjonction et comme conséquent la conclusion est vraie. Cette interdépendance entre la validité d'un argument et la vérité d'une implication est considérée par B. Mates comme une anticipation du théorème de la déduction. Les arguments valables les plus importants sont les arguments syllogistiques, ou syllogismes. Les syllogismes sont ou des syllogismes de base (anapodeiktoi) ou des syllogismes dérivés à partir de syllogismes de base à l'aide de métarègles (thema). Les stoïciens ont aussi des schémas d'argument (tropos) formulés à l'aide de variables propositionnelles (par exemple, « si 1, alors 2 ; or 1, donc 2 »). Les schémas sont aussi divisés en syllogistiques et asyllogistiques. Aux syllogismes de base correspondent des schémas syllogistiques de base. On connaît encore les cinq types de syllogismes de base de Chrysippe (tableau).

Il y avait probablement quatre métarègles dont deux sont encore connues. En voici la première à titre d'exemple : Si « p ; q ; donc r » est un syllogisme, alors « p ; le contraire de r ; donc le contraire de q » est aussi un syllogisme. Sont asyllogistiques les schémas qui ne sont pas syllogistiques. Mais les stoïciens en ont aussi donné une autre définition : un schéma est asyllogistique s'il existe un mode de remplacement des variables par des propositions tel que l'argument résultant de cette opération n'est pas valable. Pour les connecteurs de la logique bivalente, ce critère donne la classe des schémas (ou séquences de Gentzen) logiquement valables. En d'autres termes, les stoïciens prétendent que leur syllogistique est complète sémantiquement, prétention probablement justifiée par des règles de déduction.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Jacques BRUNSCHWIG : professeur à l'université de Paris-X-Nanterre

- Urs EGLI : professeur à l'université de Berne

Classification

Médias

Autres références

-

AFFECTIVITÉ

- Écrit par Marc RICHIR

- 12 231 mots

...apparentes contradictions de la doctrine – nous ne disposons que de fragments plus ou moins épars –, il semble bien qu'il y ait eu, dans l'ancien stoïcisme, une conception double du pathos comme « passion » et comme « affect ». D'une part, en effet, les stoïciens soutiennent que « la passion (... -

ÂGE DE LA TERRE

- Écrit par Pascal RICHET

- 5 145 mots

- 5 médias

...il lui attribua comme auteur un démiurge ayant ordonné la khôra, un « réceptacle » qui fut peu après considéré comme une matière informe. En dépit de leurs désaccords fondamentaux, les atomistes et les stoïciens partagèrent l’idée que le monde passait continuellement par des cycles de formation... -

ALEXANDRIE ÉCOLE PHILOSOPHIQUE D'

- Écrit par Jean PÉPIN

- 2 186 mots

...principal témoignage est un petit traité, Du monde, longtemps attribué à Aristote lui-même, et issu probablement d'un milieu alexandrin. Quant au stoïcisme, il est représenté à Alexandrie par un Égyptien du nom de Chaerémon, chef de l'école des grammairiens de la ville et directeur du Musée ; il... -

ÂME

- Écrit par Pierre CLAIR et Henri Dominique SAFFREY

- 6 021 mots

Lestoïcisme fut essentiellement la philosophie d'un homme placé dans un monde considérablement agrandi : philosophie du cosmos (κόσμος) conçu comme un gigantesque vivant, philosophie de la « sympathie » ou des harmonies préétablies et des correspondances secrètes entre les parties du monde.... - Afficher les 49 références

Voir aussi

- ORDRE DU MONDE

- REPRÉSENTATION & CONNAISSANCE

- ARCÉSILAS DE PITANE (315 av. J.-C.?-? 241 av. J.-C.)

- ARGUMENT, logique

- ANTIQUE PHILOSOPHIE

- COSMOLOGIES, philosophie

- GRECQUE PHILOSOPHIE

- ZÉNON DE CITTIUM (335 av. J.-C.?-? 264 av. J.-C.)

- SÉMANTÈME

- PORTIQUE LE

- INCORPORELS THÉORIE DES

- CLÉANTHE D'ASSOS (331 av. J.-C.?-? 232 av. J.-C.)

- CONNECTEUR, logique

- DIOGÈNE DE BABYLONE (IIe s. av. J.-C.)

- ANTIPATER DE TARSE (IIe s. av. J.-C.)

- CHRISTIANISME PRIMITIF

- DIOGÈNE LAERCE (IIIe s.)

- PHILOSOPHIE HISTOIRE DE LA

- LOGIQUE HISTOIRE DE LA

- SIGNIFIANT

- SIGNIFIÉ

- SUJET, logique