STREPTOCOQUES

Article modifié le

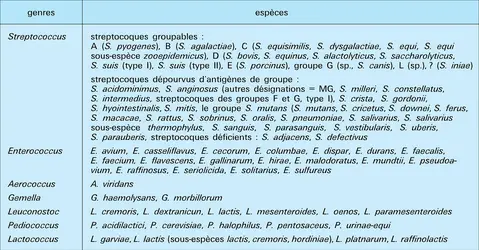

Les streptocoques, bactéries ovoïdes ou sphériques associées en chaînettes, appartiennent à la vaste famille des Streptococcaceae, ensemble hétérogène de cocci prenant la coloration de Gram, dépourvues de cytochrome et de catalase, englobant plus de quatre-vingts espèces et sous-espèces classées en sept genres : Streptococcus, Enterococcus, Aerococcus, Gemella, Leuconostoc, Pediococcus et Lactococcus. Ces genres et espèces diffèrent notablement entre eux sur les plans génomique, biologique, pathogénique et écologique (habitat, tropisme cellulaire, commensalisme). Toutefois, des caractéristiques morphologiques, structurales et métaboliques communes ainsi que la résistance naturelle à certains antibiotiques justifient le regroupement de ce vaste groupe de bactéries en une famille unique. Ces bactéries associées en paires, chaînettes ou tétrades fermentent les glucides avec production d'acide D – ou DL – lactique seul ou accompagné d'acide acétique, formique d'éthanol et de CO2. Elles ne produisent pas de nitrate-réductase. De nombreuses espèces de Streptococcus et d'Enterococcus sont impliquées en pathologie humaine et (ou) animale, alors que les cinq autres genres des Streptococcaceae n'interviennent pratiquement pas en pathologie infectieuse humaine, sauf quelques rares cas d'infection par des bactéries des genres Aerococcus, Gemella et Leuconostoc. Le genre Streptococcus comporte un grand nombre d'espèces où l'on reconnaît, par des méthodes sérologiques, dix-huit groupes antigéniques distincts (désignés par des lettres de A à H et de K à V, et par opposition des espèces non groupables). Les espèces du genre Enterococcus sont moins nombreuses. Streptocoques et entérocoques présentent une grande diversité quant à leurs localisations tissulaires, leurs manifestations cliniques et leur sensibilité aux différentes familles d'antibiotiques.

La plupart des streptocoques (à l'exception de ceux des groupes A, C et G considérés comme des germes pathogènes) et des entérocoques font partie de la flore normale (commensale) des cavités naturelles (rhino-pharynx, cavité buccale, intestin, voies génitales) et des téguments. Certaines espèces sont présentes dans le lait et chez certaines plantes. Plusieurs espèces saprophytes ont une importance biotechnologique et sont utilisées comme ferments dans l'industrie des fromages.

Les muqueuses et la peau sont colonisées grâce à la capacité d'adhérence spécifique de ces germes aux cellules épithéliales de l'hôte. Par leur présence dans la flore microbienne normale, ils jouent un rôle important dans l'équilibre écologique bactérien de l'organisme et dans l'acquisition de l'immunité naturelle non spécifique. Dans des circonstances particulières, ces bactéries commensales peuvent devenir pathogènes et provoquer des infections sévères.

Caractères généraux

Ces bactéries sont des cellules procaryotes ovoïdes, sphériques ou lancéolées de 0,5 à 1 μm de diamètre, non mobiles et non sporulées, prenant la coloration de Gram (cocci à Gram positif). Ils se divisent dans un seul plan avec séparation incomplète des cellules filles formant ainsi des paires (diplocoques : S. pneumoniae, E. faecalis) ou le plus souvent des chaînettes de longueur variable se présentant comme une suite de diplocoques liés par du matériel de la paroi cellulaire. Les streptocoques ne possèdent pas de capsule externe autour de la paroi, sauf chez les formes S (smooth) des pneumocoques, et irrégulièrement et transitoirement (cultures jeunes) chez certaines souches des groupes A et C.

Tous les streptocoques et entérocoques sont aérobies-anaérobies facultatifs. Pouvant croître en présence d'oxygène sans l'utiliser ni être tués par lui, contrairement aux anaérobies stricts, ils sont en fait des anaérobies aérotolérants (anoxybiontiques) grâce à un système flavoprotéinique. Ils ne produisent ni catalase, ni nitrate-réductase, ni cytochrome-oxydase, ce qui permet de les distinguer de nombreux autres germes et facilite le diagnostic d'orientation bactériologique. Ces bactéries sont en effet incapables de synthétiser l'hème, groupement prosthétique de divers métalloenzymes, dont la catalase et la chaîne cytochromique transporteuse d'électrons. De ce fait, leurs besoins énergétiques (synthèse d'ATP) ne sont pas assurés par les voies de la respiration aérobie qui utilise les cytochromes mais par dégradation du glucose par la voie homofermentaire d'Embden-Meyerhof avec pour produit final l'acide L-lactique (dextrogyre). L'absence de catalase ne permet pas aux streptocoques de dégrader les peroxydes et, notamment, l'eau oxygénée, produit final du métabolisme de l'oxygène qui est toxique pour ces germes. Aussi ceux-ci ne peuvent survivre longtemps dans les milieux de culture sans addition de sang. En revanche, ils sont assez fortement tolérants à l'acide lactique (jusqu'à pH 5), ce qui leur donne un avantage sélectif sur beaucoup d'autres bactéries.

Du fait de leurs capacités de synthèse limitées, les streptocoques ont des besoins nutritifs complexes pour assurer leur croissance. Celle-ci nécessite des milieux riches en protéines (ascite, sang, peptones, extraits de viande) ou en acides aminés, des facteurs de croissance, du glucose et des éléments minéraux (cf. Dassy et Alouf). En milieu liquide, les cultures présentent soit un aspect homogène avec ou sans dépôt (groupes B, D), soit un aspect granulaire avec dépôt et un surnageant clair ou légèrement trouble (groupes A, C, G). Sur milieux solides, on observe des colonies fines (1 mm), blanches ou grises d'aspect mat muqueux ou lisse.

Les streptocoques ont en commun leur résistance à certains agents antimicrobiens : azoture de sodium, cristal violet, acide nalidixique, polymyxines et antibiotiques de la famille des aminosides. Cette résistance constitue un caractère taxinomique précieux du genre Streptococcus et permet la préparation de milieux sélectifs.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Joseph ALOUF : membre titulaire de l'Académie nationale de pharmacie, professeur honoraire à l'Institut Pasteur, Paris, directeur de recherche honoraire au C.N.R.S., professeur à l'Institut Pasteur de Lille

Classification

Médias

Autres références

-

ANGINE

- Écrit par François BOURNÉRIAS

- 212 mots

On désigne par le terme angine toute affection infectieuse de la muqueuse de l'oropharynx. Le tableau habituel de l'angine aiguë associe la fièvre, un malaise général, des douleurs à la déglutition. L'examen de l'arrière-gorge montre l'aspect inflammatoire de la muqueuse (angine rouge), qui est...

-

BOUILLAUD MALADIE DE ou RHUMATISME ARTICULAIRE AIGU

- Écrit par François BOURNÉRIAS

- 530 mots

Sous le terme de maladie de Bouillaud ou rhumatisme articulaire aigu, on regroupe un ensemble de manifestations pathologiques, articulaires ou non articulaires, faisant suite à une infection par un streptocoque du groupe A. Un mécanisme immunologique non entièrement élucidé semble à l'origine...

-

CHORÉES

- Écrit par Jean-Pierre ABOULKER

- 822 mots

On appelle « mouvement choréique » un mouvement spontané, obéissant aux synergies musculaires normales, mais échappant au contrôle de la volonté. Le caractère « gratuit » de cet acte moteur, qui se produit brusquement et de manière incohérente chez le sujet éveillé, rend le comportement de celui-ci...

-

CŒUR - Chirurgie cardiaque

- Écrit par Claude d' ALLAINES et Christian CABROL

- 6 545 mots

- 1 média

La première est le rhumatisme articulaire aigu, affection frappant plus souvent les enfants, due à un microbe,le streptocoque, se manifestant par une angine, des douleurs articulaires fugaces et des lésions cardiaques souvent insidieuses entraînant souvent, après une dizaine d'années, des épaississements... - Afficher les 13 références

Voir aussi

- ENTÉROCOQUES

- VIRULENCE, microbiologie

- VACCINS & SÉRUMS

- OPSONISATION

- HYALURONIQUE ACIDE

- SÉROLOGIE

- CAPSULE BACTÉRIENNE

- STREPTOLYSINES

- NÉONATOLOGIE

- COMPLÉMENT, immunologie

- INFECTION

- TOXINES

- PEPTIDASES

- SÉROTYPIE

- GLOMÉRULONÉPHRITE

- CARIE DENTAIRE

- ANTICORPS

- POLYSACCHARIDES ou POLYHOLOSIDES

- CULTURES BIOLOGIQUES

- RÉSISTANCE BACTÉRIENNE

- ACTIVATEURS POLYCLONAUX

- SUPERANTIGÈNES

- CYTOLYSE

- PAROI CELLULAIRE

- PROTÉINES

- MÉDECINE PRÉVENTIVE ET PRÉVENTION MÉDICALE

- LYMPHOCYTES T

- PEPTIDOGLYCANE

- RÉCEPTEUR, biochimie