SUICIDE ET CONDUITES SUICIDAIRES

Article modifié le

La crise suicidaire

Comprendre les actes suicidaires nécessite d’abord de reconnaître le moment psychique particulier durant lequel ils peuvent survenir : la crise suicidaire. Il s’agit d’une crise psychique caractérisée par l’existence d’idées suicidaires prégnantes. Durant cette période, le sujet se sent dépassé par une situation qu’il vit douloureusement, voyant de moins en moins de solutions possibles à ses problèmes tandis que l’acte suicidaire apparaît de plus en plus comme la seule issue. Cette crise a été représentée comme un entonnoir sur les parois duquel le sujet glisse, ou un tunnel mental dans lequel il s’engouffre.

La crise suicidaire est le plus souvent – mais pas toujours – précédée d’événements de vie (dits proximaux) vécus péniblement par le sujet. Les études d’autopsie psychologique – reconstitution de l’histoire du suicide du sujet décédé en interrogeant son entourage ou en étudiant a posteriori son parcours médical – ont ainsi montré que, dans les semaines précédant leur décès, les personnes suicidées avaient fait l’expérience d’un ou de plusieurs problèmes sérieux : conflits interpersonnels, séparation, problèmes financiers ou légaux, difficultés professionnelles ou chômage, violences domestiques, agression, maladie physique sévère, deuil… Les maltraitances en institution ou le changement de lieu d’habitation sont évoqués chez le sujet âgé ; le harcèlement ou les maltraitances (psychiques, physiques ou sexuelles) chez l’adolescent. La notion de perte, réelle (deuil, licenciement) ou symbolique (par exemple, le statut social, la place dans la famille), est souvent capitale. Il est important aussi de souligner que ce n’est pas l’événement de vie lui-même qui induit la crise suicidaire, mais le vécu par le sujet de cet événement, ce qui met en jeu à la fois l’importance de l’événement pour le sujet, la manière dont il se déroule, le soutien dont il va bénéficier et sa personnalité propre (par exemple, sa sensibilité à l’abandon, l’importance pour lui du regard des autres…) – toutes choses qui dépendent aussi de son histoire personnelle passée. C’est l’interaction complexe entre ces différentes variables qui augmente le risque de déclenchement d’une crise suicidaire.

De fait, au cœur du processus suicidaire se trouve la douleur psychique (nous éviterons le terme classique de « douleur morale », trop ambigu). La situation que vit le sujet le fait intensément souffrir. Cette douleur est source d’idées suicidaires et de risque de passage à l’acte. Toutes les douleurs psychiques ne mèneront pas à des idées suicidaires, mais toutes les idées suicidaires intenses semblent accompagnées de douleur psychique. Le sujet suicidaire ne souhaite donc pas mourir, mais cesser de souffrir, ce qui a des conséquences pratiques évidentes puisqu’une cible majeure du traitement de la crise suicidaire à court terme est la résolution de la souffrance.

Le tableau clinique de la crise suicidaire est polymorphe, avec un grand nombre possible de sentiments, d’émotions et de pensées qui vont varier d’une personne à l’autre : tristesse profonde, colère, haine, honte, sentiment de solitude, d’incompétence, de faiblesse, d’échec, d’abandon, etc. Le sujet peut se sentir particulièrement agité ou au contraire très calme, notamment une fois sa décision de mourir arrêtée. Les pensées sont marquées par le désespoir et les ruminations improductives. Les troubles du sommeil (insomnie, cauchemars) sont fréquents, accentuant la fatigue et le sentiment d’incompétence.

La crise suicidaire est dans la majorité des cas un état temporaire. Il est important d’en informer le sujet, sans pour autant lui donner l’impression de minimiser la gravité de la situation présente, l’objectif étant qu’il parvienne à passer cette période sensible sans commettre d’acte suicidaire. Certaines personnes, notamment celles souffrant de troubles de la personnalité et de dépression chronique, peuvent présenter des tableaux plus récidivants ou plus chroniques. La crise suicidaire est aussi un état le plus souvent fluctuant. Les idées suicidaires s’exacerbent puis régressent, d’un jour à l’autre ou au cours d’une même journée. L’amélioration temporaire peut faussement rassurer l’entourage et les soignants ; il faut donc rester prudent tant qu’une amélioration prolongée de l’état n’est pas constatée. La durée de la crise est variable d’un sujet à l’autre, de quelques jours à quelques mois.

Certains sujets partagent avec leurs proches ou un soignant leurs idées suicidaires de manière explicite et claire, d’autres se contentent de laisser des indices plus ou moins visibles et plus ou moins faciles à décoder et, enfin, certains masquent activement leur projet funeste. La capacité de la personne à partager ses idées suicidaires et aussi, bien entendu, la qualité de l’écoute qu’elle reçoit sont essentielles à la prévention du suicide. Le passage à l’acte est en outre marqué par une grande ambivalence (« j’y vais, j’y vais pas »), mais il ne faut pas être rassuré par cette ambivalence ni compter sur elle pour éviter un passage à l’acte.

On estime qu’environ une personne sur quatre avec des idées suicidaires fera un geste suicidaire (Kessleret al., 1999). C’est ce qu’on appelle la transition suicidaire, qui peut prendre des formes très variables selon les individus. Le geste peut avoir été planifié ou pas. Il peut être préparé longtemps à l’avance ou bien être préalablement envisagé par le sujet (parfois plusieurs mois), mais relever d’une décision définitive de passage à l’acte dans les quelques minutes qui précèdent le geste, suivant une accélération du processus morbide. Cette hétérogénéité de la séquence des événements psychiques présuicidaires est évidemment une difficulté, tant pour la prédiction que la prévention des actes suicidaires. Les buts explicites du passage à l’acte sont variés et non exclusifs : mettre fin à ses souffrances, fuir une situation intenable et douloureuse, rechercher de l’aide ou encore manifester son hostilité à l’égard de ceux qui sont jugés responsables.

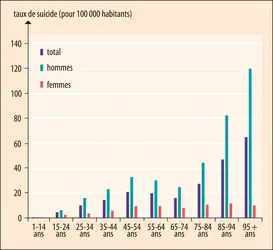

Enfin, un point essentiel qui déterminera les conséquences physiques du geste (la létalité) est le choix du mode opératoire suicidaire, qui va dépendre de la disponibilité du moyen pour la personne suicidaire et de ses connaissances à ce sujet. Choisir un moyen dit « violent » (par exemple, l’arme à feu, la pendaison) augmente considérablement le risque de mourir. C’est une des raisons majeures de la surmortalité masculine alors même que les femmes passent globalement plus souvent à l’acte suicidaire.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Fabrice JOLLANT : professeur des Universités, psychiatre, université de Paris (France) & McGill University, Montréal (Canada)

Classification

Médias

Voir aussi

- FORMATION PROFESSIONNELLE

- CORTISOL ou HYDROCORTISONE

- ARMES À FEU

- CONDUITE, psychologie

- PRÉVENTION

- HÔPITAL

- ÉMOTION

- HÉRÉDITÉ FAMILIALE

- COMPORTEMENT

- DÉPRESSIFS ÉTATS ou DÉPRESSIONS NERVEUSES

- STRESS

- ALCOOLISME

- MALTRAITANCE

- FACTEUR DE RISQUE, épidémiologie

- SOMMEIL TROUBLES DU

- MÉDECINE PRÉVENTIVE ET PRÉVENTION MÉDICALE

- NEUROSCIENCES

- FAMILLE SOCIOLOGIE DE LA

- TROUBLES MENTAUX ou TROUBLES PSYCHIQUES