SUICIDE

Article modifié le

Le paradoxe d'un désir de mort

« Il existe pour la mort, écrit Sénèque, une inclination inconsidérée [...]. Surtout évitons jusqu'à cette passion qui s'est emparée de plusieurs : le désir de mourir, la libidomoriendi. » Certes, il faut condamner le suicide en tant que passion, c'est-à-dire comme propre des insensés et des lâches. Cependant choisir soi-même l'heure où l'on quittera ce monde, quand nul remède contre la souffrance n'existe plus que la mort, telle est la suprême dignité qui appartient au seul sage. « Multum fuit Carthaginemvincere, sedamplius mortem », dit Sénèque de Scipion l'Africain. À quoi fait écho ce bref commentaire de Montherlant : « Quand l'oiseau de race est pris, il ne se débat pas. » Pourquoi en effet vivre la défaite, alors qu'on a toujours vaincu ? Autant remporter une ultime victoire, en surmontant la peur naturelle de la mort ; non pas s'adonner à elle par dégoût d'une vie toujours morne, mais être ému d'un généreux mépris pour une existence soudain déchue.

Cependant, si le sage stoïcien suscite parfois l'estime et l'admiration, il ne nous émeut point. Car cette éthique de la raison pure apparaît trop rigide, et cette sérénité trop absolue pour n'être point forcée. « Personne n'est juge en sa propre cause », rappelle saint Thomas, qui considère le suicide comme un cas particulier d'homicide. Même celui-là qui veut se tuer par crainte de consentir au péché fait un mauvais calcul, en choisissant un mal sûr, le dernier des maux, selon l'expression d'Aristote, afin d'éviter d'autres maux, moindres et surtout incertains. Et nulle théorie n'a pu fournir d'argument qui puisse valoir universellement en faveur du suicide, que celui-ci soit considéré comme preuve de courage par les stoïciens, ou par les épicuriens comme signe de prudence. Exhorter à la mort volontaire, ainsi que le fait Hégésias le Cyrénaïque, c'est faire non point de l'indifférence mais du désespoir vertu !

Aussi bien la morale chrétienne condamne-t-elle le suicide comme péché contre la charité que chacun doit se porter à lui-même, péché d'injustice contre la société à laquelle l'homme appartient, et péché vis-à-vis de Dieu qui nous a « prêté » la vie. « Nul de nous ne vit pour soi-même, et nul ne meurt pour soi-même », écrit saint Paul aux Romains. Loin d'être la preuve d'une vertu authentique, le suicide serait l'indice d'une « certaine mollesse de l'âme » (quaedammollitiesanimi). Il importe en effet avant tout de ne pas confondre le fait de devancer la mort avec celui de la désirer, et de ne la point craindre.

Qu'est-ce à dire, sinon qu'entre le désir et son objet final, la mort, se déploie tout le pathos de la vie, éprise de singularisation et ne cessant de subir ces « petites morts » qui caractérisent tout changement ? « Nous ne tombons pas soudainement dans la mort, écrivait Lucilius, nous nous acheminons petit à petit vers elle : nous mourons chaque jour. » Et Kojève : l'homme n'est qu'une « mort différée ». Le suicide apparaît alors comme le triomphe de la volonté individuelle, au temps même où celle-ci perd son support. Mais, si le cadavre est retour à l'existence naturelle, nous savons par ailleurs que toute victoire est d'autant plus définitive qu'elle s'opère seulement dans l'instant. Il appartient donc à l'humanité de la prolonger : d'en garder le souvenir et d'en développer les conséquences. « Ô mort, s'écriait Lucain, plût au ciel que tu ne voulusses point soustraire les lâches à la vie, que la vertu seule pût donner la mort ! »

Paradoxalement, le suicide, bien loin de constituer une négation de la volonté, se révèle une de ses marques d'affirmation le plus intense. Nier la volonté équivaudrait à détester les jouissances égoïstes, liées à l'affirmation de l'individu comme tel ; ainsi, dans l'ascétisme et la résignation, l'homme parvient à se détacher effectivement de la vie. Mais, au contraire, « celui qui se donne la mort voudrait vivre », rappelle Schopenhauer ; comme l'obstacle est trop opaque qui sépare le vouloir-vivre de son affirmation, la volonté, ne trouvant pas d'autre moyen de se manifester, s'affirme dans le suicide par la suppression de son phénomène. L'individu refuse la souffrance pour garder intacte sa volonté.

Aberrant du point de vue de l'individu qui disparaît dans l'acte même où il s'affirme maître de la mort, le suicide éclaire de ce fait l'essence contradictoire du vouloir-vivre, qu'il révèle comme perversion continue du vouloir. Quand, en effet, la volonté pourrait-elle être plus pure que lorsqu'elle prend pour objet le néant lui-même ? Mais, par ailleurs, qu'est-ce que la connaissance, sinon, comme disait Schopenhauer, le « calmant suprême de la volonté », le lieu où l'incertitude passionnelle trouve sa vérité, suspendue à l'universalisation d'un devenir subjectif ? Le suicide perd alors de son caractère définitif et irréversible, afin d'être « vécu » sous les espèces de la sublimation, c'est-à-dire de la tentative pour penser et recueillir le mouvement de la mort, constitutif de la singularité. « Cette universalité, à laquelle le particulier parvient en tant que tel, est l'être-donné pur, la mort », écrivait Hegel. Bien plus, la mort est « le travail suprême que l'individu entreprend pour la communauté ».

Cette même vérité, on la trouve au cœur de la psychanalyse. En effet, pour qu'il y ait changement de but de la pulsion sexuelle, c'est-à-dire sublimation, il faut supposer une force qui contrevienne à Éros, et que Freud, délaissant le langage volontariste de Schopenhauer, a nommée « pulsion de mort ».

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Baldine SAINT GIRONS : maître de conférences en philosophie à l'université de Paris-X-Nanterre

Classification

Média

Autres références

-

SUICIDE (sociologie)

- Écrit par Philippe RIUTORT

- 1 019 mots

Le suicide est devenu, depuis Émile Durkheim et son ouvrage paru en 1897, Le Suicide, un des objets sociologiques par excellence. Le fondateur de l'école française de sociologie l'a, en effet, érigé en cas exemplaire du fait social, énoncé dans Les Règles de la méthode sociologique...

-

SUICIDE ET CONDUITES SUICIDAIRES

- Écrit par Fabrice JOLLANT

- 5 952 mots

- 5 médias

Le suicide et les conduites suicidaires sont des actes humains qui interpellent la société. S’ils ont longtemps été étudiés sous un angle philosophique, religieux et légal, ils sont devenus un objet d’étude de la psychiatrie puis de la sociologie naissante au xixe siècle, avant d’intéresser...

-

ADOLESCENCE

- Écrit par Mihalyi CSIKSZENTMIHALYI et Encyclopædia Universalis

- 2 667 mots

- 1 média

...cette période reste plus éprouvante que gratifiante pour beaucoup d'adolescents, en raison des conditions et des restrictions qui l'accompagnent souvent. L'adolescence est ainsi la période de la vie où l'on constate, dans les sociétés développées, de forts taux de suicide et de tentative... -

ANOMIE

- Écrit par Raymond BOUDON

- 4 003 mots

- 1 média

Durkheim a démontré que l'égoïsme était une des sources du suicide : le taux des suicides est plus élevé chez les égoïstes que chez les autres. Cela provient de ce qu'ils n'existent que pour eux. L'égoïsme traduit donc la libération éprouvée par l'individu à l'égard des sources de valeurs qui lui sont... -

BAECHLER JEAN (1937-2022)

- Écrit par Alexandre ESCUDIER

- 1 184 mots

...dégage douze sens typiques du suicide, en forme d’histoire universelle des « problèmes » existentiels rencontrés par les individus recourant au suicide comme à une possible « solution ». Il analyse ainsi conjointement les conditions socio-historiques favorables au suicide et les décisions de sens... -

CAUSALITÉ

- Écrit par Raymond BOUDON , Marie GAUTIER et Bertrand SAINT-SERNIN

- 12 990 mots

- 3 médias

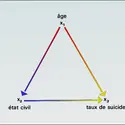

...son existence et à lui trouver un sens. Bref, le relâchement des règles sociales conduit, non à la libération de l'individu, mais à son insatisfaction. Cette hypothèse causale conduit Durkheim à postuler l'existence de certaines liaisons statistiques : les célibataires, dont la vie sexuelle et affective... - Afficher les 15 références

Voir aussi