SUPERCONDUCTEURS IONIQUES

Article modifié le

Applications

Les applications des superconducteurs ioniques sont de plusieurs types ; il convient de les différencier en deux grandes familles : les applications de puissance et celles où les puissances sont infimes. Les accumulateurs, les électrolyseurs, certaines piles à combustibles font partie de la première famille, tandis que les dispositifs « tout solides », les piles à longue durée de vie, les jauges spécifiques et capteurs, les afficheurs électrochromiques et les supercondensateurs ressortissent à la seconde. La plupart de ces derniers dispositifs peuvent être considérés comme des piles à concentration ou jauges : comme dans tout type de dispositifs électrochimiques, ils sont formés de l'association de régions à conductivité purement ionique – l'électrolyte – en contact avec des régions à conductivité électronique ou mixte – les électrodes. De multiples configurations sont possibles : dans le cas des capteurs, on mesure en circuit ouvert une différence de potentiel induite par une différence de concentration d'une espèce en contact avec les électrodes. En revanche, si un circuit extérieur impose un courant, deux cas sont possibles : ou bien les interfaces sont « bloquantes », les échanges ions ou électrons ne peuvent se faire, et on obtient un condensateur double couche ou supercondensateur ; ou bien les interfaces sont perméables aux ions, et on a une batterie. Un cas particulier important est celui où l'électrode est « électrochrome », c'est-à-dire que l'injection d'ions induit un changement de coloration : on peut alors réaliser un afficheur.

Accumulateurs

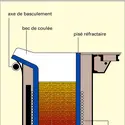

Les accumulateurs électriques présentent un certain nombre d'avantages par rapport aux autres systèmes de stockage d'énergie : temps de réponse et disponibilité propres à l'énergie électrique, absence de pollution de l'environnement et bonne rentabilité économique ; les calculs faits en 1976 aux États-Unis avaient déjà montré que la filière « conversion du pétrole ou du charbon en énergie dans une centrale-accumulateurs-moteur électrique » était, pour la propulsion des véhicules automobiles, plus rentable que la filière traditionnelle du moteur à combustion interne. En 1985, une unité de 5 MWh était opérationnelle aux États-Unis pour assurer les pointes de consommation d'une ville moyenne. L' accumulateur utilise le couple sodium/soufre avec comme électrolyte l'aluminate de sodium sous forme de céramique. La forme Al2O3β (C.G.E., General Electric) ou Al2O3β″ (Ford) est utilisée.

Les électrodes sont liquides à la température d'utilisation (300 0C) : sodium et polysulfures de sodium. Le fait que les électrodes soient liquides évite l'empoisonnement de l'interface électrolyte/ électrode et permet des densités de courant par unité de surface plus élevées. Les tubes sont mis en forme selon les techniques céramiques : extrusion ou pressage isostatique suivi d'un frittage entre 1 600 et 1 850 0C en atmosphère riche en oxyde de sodium. La conductivité d'une céramique est inférieure à celle d'un monocristal, du fait de la distribution aléatoire des cristaux, et l'énergie d'activation est légèrement plus élevée (effet des joints de grains). Les caractéristiques recherchées sont une faible résistivité (de 3 × 10-2 à 5 × 10-2 Ωm à 300 0C), une faible énergie d'activation (0,3 eV), une parfaite étanchéité (le rapport entre la densité théorique et la densité de la céramique est supérieur à 97 p. 100) et une microstructure contrôlée (grains de 10 à 100 μm) : de gros grains améliorent la conductivité (diminution des joints de grains) mais diminuent la résistance mécanique et la durée de vie de la cellule, qui doit être de plusieurs années.

Dans les applications de puissance, la durée de vie est peut-être le critère principal du point de vue économique : 2 000 heures est le but visé par les accumulateurs Na/S. En fait, si certains dépassent 800 heures, beaucoup d'éléments fabriqués en petite série claquent au bout de 300 à 500 heures. Il faut souligner que la recherche de couple redox développant une tension élevée implique une dégradation chimique des matériaux. Lors des opérations de charges et de décharges d'un groupe de cellules Na/S (on les associe pour avoir une puissance installée importante), pour diverses raisons, une cellule peut être amenée à supporter des tensions de 10 V-20 V et plus. Il s'ensuit des injections d'électrons dans l'électrolyte, conduisant à la formation de défauts ponctuels et de microprécipité de sodium métallique, par exemple, dans les plans de conduction de l'alumine β ou aux joints de grains de la céramique. La croissance de ces précipités entraîne la formation d'une dendrite court-circuitant l' électrolyte. La présence d'impuretés semble jouer un rôle important sur la cinétique de formation des défauts, l'accélérant ou la ralentissant.

Piles

Selon le type d'utilisation, on exige d'une pile des qualités très diverses : longévité, étanchéité, tension, stabilité du courant, vaste gamme de températures de fonctionnement, prix peu élevé, etc. Des piles étanches, car entièrement solides et à très longue durée de vie (une dizaine d'années), peuvent être réalisées à base d'iodure d'argent (Ag/AgI/ tantale) ou d'alumine β (Na/11 Al2O3 1,3 Na2O/Br2) : le sodium est sous forme d'amalgame et le brome est imprégné dans du graphite ; cette pile fonctionne à la température ambiante et délivre une tension élevée (3,6 volts). Des piles utilisant l'iodure de lithium dispersé dans une poudre « inerte » (α Al2O3) permettent de réaliser des piles pour pacemaker.

Piles à combustible

Une pile à combustible est caractérisée par le fait que les réactifs (combustible, comburant) sont approvisionnés au fur et à mesure de leur consommation. Ces réactifs sont généralement gazeux.

Les problèmes de pollution donnent un intérêt certain à la filière énergétique : électrolyse de l'eau-hydrogène-production d'électricité, tout comme à celle de la gazéification du charbon. Les piles à combustible haute température peuvent alors jouer un grand rôle. Les électrolytes utilisés sont ceux de la famille de la zircone. Ils doivent satisfaire à diverses conditions : conduction ionique maximale et conduction électronique négligeable ; perméabilité de l'électrolyte aux gaz (air et hydrogène) le plus faible possible pendant toute la durée de vie de la cellule qui inclut de nombreux cycles thermiques.

Le fait de fonctionner à haute température est un avantage car il évite l'emploi onéreux de métaux précieux (platine, palladium) comme catalyseur aux électrodes.

Les oxydes de type fluorine dopés par des cations bi- ou trivalents sont les candidats possibles : CeO2, ThO2, ZrO2. Malheureusement, CeO2 se réduit en CeO2−n en atmosphère de gaz combustible, ce qui provoque une conduction électronique. ThO2 a une conductivité trop faible. La solution adoptée est la zircone stabilisée sous forme cubique, qui présente une bonne conductivité ionique et résiste mécaniquement aux cycles thermiques car elle ne présente pas d'anomalie de dilatation. Les ions dopants possibles sont le calcium, l'yttrium ou le scandium. L'yttrium est le plus employé, car il donne une bonne conductivité pour un coût acceptable.

La fabrication de l'électrolyte pose de délicats problèmes de frittage : la membrane de zircone doit être à la fois très mince et étanche à l'hydrogène.

La pile à combustible H2/O2 opérant en atmosphère H2/H2Ovapeur a un voltage théorique de 1,1 V. Pour des applications commerciales, la densité de courant doit être de l'ordre de 1 ampère par centimètre carré. Comme l'électrolyte à la température d'utilisation a une résistivité de 10−1 Ωm, la membrane doit avoir une épaisseur de l'ordre de 100 micromètres. Il faut donc pouvoir fabriquer une céramique de 100 à 500 micromètres d'épaisseur. Cela est réalisé par différentes entreprises (Brown-Boveri, C.G.E.), le frittage s'effectuant à haute température (de 1 600 à 1 800 0C).

L'électrolyse de l'eau est une réaction symétrique de celle que l'on a utilisée dans les piles à combustibles H2/O2 : les électrolytes à conduction par ions O2− ou H+ doivent être utilisés comme électrolytes. Une membrane d'électrolyte (par exemple zircone dopée à l'yttrium) sépare un courant de vapeur d'eau à 800 0C d'un courant d'oxygène ; de part et d'autre de l'électrolyte sont déposées des électrodes (Ni à la cathode, In2O3 ou SnO2 dopés à l'anode). Les réactions suivantes ont lieu respectivement à l'anode et à la cathode :

La vapeur d'eau est convertie en hydrogène, qui est utilisé comme vecteur chimique d'énergie. Le fonctionnement à température élevée avec un électrolyte solide permet de diminuer les surtensions d'électrodes et d'augmenter les densités de courants admissibles.

Jauges et capteurs

Les superconducteurs ioniques permettent un dernier type d'applications importantes : les jauges de mesure de pressions partielles (O2, H2) ou d'activité spécifique (O2−, H+, Na+, Ag+ ...). La première des jauges réalisée utilise la zircone pour mesurer les pressions partielles d'oxygène : on réalise une pile électrochimique où, de part et d'autre d'une membrane de zircone stabilisée, on établit deux pressions partielles p′ et p″ différentes. Une force électromotrice ΔE apparaît :

Cette cellule peut fonctionner à courant nul ou non. À courant nul, elle sert à mesurer des pressions d'oxygène. Si on connaît p′, la mesure de ΔE permet de calculer p″ ; cela est valable quelle que soit la façon dont la pression est appliquée : gaz contenant de l'oxygène, mélange de deux gaz donneurs et accepteurs d'oxygène (exemple : CO/CO2, H2/H2O), solution d'oxygène dans un métal ou un sel fondu, couple métal-oxyde métallique (exemple : Ni + 1/2 O2 ⇆ NiO). La mesure de la pression partielle est utilisée pour la régulation de la combustion des moteurs à explosion. La jauge est formée de couches minces de zircone stabilisée : plus l'épaisseur est faible, plus la résistance diminue, et les temps de réponse de la jauge sont d'autant plus courts.

On mesure des pressions partielles d'hydrogène ou l'activité des ions H+ en utilisant l'alumine β à conduction protonique comme électrolyte. L'alumine β à Na+, Ag+ permet de mesurer la concentration de sodium ou d'argent dans des bains fondus d'acier ou dans des sels fondus.

La pile peut fonctionner à courant non nul : si on lui impose une tension E, c'est une pompe à oxygène (ou hydrogène, sodium, argent, etc.).

Si p′ et p″ sont différents et si la cellule est reliée à une résistance de charge, il y aura production de courant : en maintenant constamment p′ et p″ différents, on a une pile à combustible.

Supercondensateurs

Les supercondensateurs utilisent la « double couche » d'accumulation d'ions et d'électrons à une interface bloquante. On obtient ainsi une capacité par unité de surface d'environ 10 à 50 μF/cm2.

L'utilisation d'électrode à grande surface spécifique comme le carbone (charbon actif à 1 500 m2/g) conduit à des condensateurs pour stockage d'énergie de quelques farads par centimètre cube, ce qui est de dix à cent fois plus petit que les meilleurs condensateurs électrolytiques (aluminium, tantale). La tension de travail doit rester cependant du même ordre de grandeur que la fenêtre électrochimique (de 0,5 à 3 V), bien que, pour des raisons de cinétique, la décomposition ne se produise pas dans le cas des électrolytes solides.

La dernière application possible des superconducteurs ioniques – ou mixtes – est celle de résistors de fours fonctionnant en atmosphère oxydante jusqu'à 2 300 0C (ZrO2).

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Philippe COLOMBAN : docteur ès sciences, ingénieur de l'Ecole nationale supérieure de céramiqueindustrielle de Sèvres, chargé de recherche au C.N.R.S.

Classification

Médias

Autres références

-

TEMPÉRATURES PHYSICO-CHIMIE DES HAUTES

- Écrit par François CABANNES

- 3 832 mots

- 11 médias

...mais peuvent présenter un excellent comportement à la compression et au choc mécanique : c'est le cas de l'alumine. Ils sont, par contre, très sensibles aux chocs thermiques lorsqu'ils sont mauvais conducteurs de la chaleur : un gradient de température provoque une contrainte mécanique d'autant plus...

Voir aussi

- IONS

- ÉNERGIE D'ACTIVATION

- PILE À COMBUSTIBLE

- DIFFUSION

- ÉLECTRODES

- ANIONS

- CATIONS

- DIFFUSION NEUTRONIQUE

- DÉFAUTS, cristallographie

- PILES & ACCUMULATEURS

- FRENKEL DÉFAUTS DE

- CÉRAMIQUES INDUSTRIELLES

- ZIRCONE (oxyde de zirconium)

- IODURE D'ARGENT

- CONDUCTEURS CATIONIQUES

- CONDUCTEURS ANIONIQUES

- CONDUCTEURS PROTONIQUES

- OXYDES

- FLUORURES

- COEFFICIENT DE DIFFUSION

- ALUMINE (oxyde d'aluminium)