SURINAME

| Nom officiel | République du Suriname |

| Chef de l'État et du gouvernement | Chandrikapersad Santokhi - depuis le 16 juillet 2020 |

| Capitale | Paramaribo |

| Langue officielle | Néerlandais |

| Population |

628 886 habitants

(2023) |

| Superficie |

163 820 km²

|

Article modifié le

L'indépendance et ses problèmes

Bourgeoisie « compradora » et néocolonialisme

L'élimination du VHP et du Progressieve Nationale Partij (PNP) des Créoles conservateurs aux élections de novembre 1973 et la victoire du Nationale Partij Kombinatie (NPK, parti en majorité créole et protestant) s'expliquent surtout par le mécontentement populaire causé par la croissance de l'inflation. Le NPK, arrivé au pouvoir – son leader Henk A. E. Arron devient Premier ministre – et poussé par le Partij van de Nationalistische Republik (PNR) d'Eddy Bruma, un avocat créole partisan du « pouvoir noir », engageait le 15 février 1974 des pourparlers avec La Haye pour obtenir l'indépendance.

Les Pays-Bas, qui cherchaient à se débarrasser, d'une part, des émigrants qui leur posaient des problèmes sociaux et raciaux insolubles, d'autre part, de la responsabilité dans des mesures de répression afin de conserver l'image d'une Hollande pacifique, ne firent pas de difficultés pour fixer la date de l'indépendance au 25 novembre 1975. Porte-parole des Hindoustanis, l'avocat Jaggernath Lachmon, leader du VHP, afficha ouvertement ses craintes car, disait-il, « la dictature s'instaurerait après le 25 novembre ». L'annonce de l'indépendance intensifia le courant migratoire vers la Hollande. Plusieurs problèmes se posèrent : celui de la nationalité des Surinamiens vivant aux Pays-Bas (90 000 en 1975, 180 000 en 1981), la question des frontières avec le Guyana et la Guyane française, les modalités de l'aide économique accordée par La Haye, la défense et les affaires étrangères, les relations avec la CEE. En novembre 1974, le Suriname décida de se joindre à l'association des producteurs de bauxite créée le 8 mars 1974, qui regroupait déjà la Guinée, la Jamaïque, la Yougoslavie et l'Australie. Le problème de l'aide économique divisa le gouvernement : le Suriname réclama 7,5 milliards de florins pour réaliser en dix ans des projets industriels, notamment une ligne de chemin de fer et un barrage. Il n'en reçut que 2,7 milliards.

Johan Ferrier devint le premier président de la République et Henk Arron, Premier ministre. Les trois cents militaires néerlandais quittèrent le pays. Les Hindoustanis, mécontents d'une indépendance négociée et conduite par les Créoles – majoritaires au Parlement –, se heurtèrent aux initiatives du ministre de l'Économie, Eddy Bruma, qui tenta de « socialiser » la distribution de certaines denrées essentielles et de nationaliser des sociétés étrangères. Dès 1976, le Suriname adhéra au Caricom. Aux élections du 31 octobre 1977, la coalition sortante dirigée par Henk Arron emporta 24 des 39 sièges du Parlement. Une politique orientée par la bourgeoisie compradora et dirigée par les intérêts étrangers – en particulier le capital néerlandais – put ainsi se développer jusqu'en 1980.

Le pouvoir des militaires

Le 25 février 1980, la rupture s'opéra avec un « système caractérisé par l'injustice, la corruption, les inégalités sociales, la bureaucratie et le clientélisme ». Le coup d'État militaire installa un organe politique suprême (Beleidscentrum), composé de dirigeants militaires et civils, et tenta de remettre en ordre l'appareil d'État, les structures sociales, l'organisation économique et le système éducatif. Le président Hendrik Chin A-Sen déclara en 1981 : « Ainsi que vous le savez, nous avons obtenu notre indépendance en 1975. Il s'agissait d'une indépendance politique mais en vérité, dans les autres domaines, peu de choses ont changé après 1975. Notre principale tâche est de bâtir à partir de la société postcoloniale » (Le Courrier A.C.P., no 70).

Le nouveau gouvernement chercha à sortir d'une économie trop dépendante de la production de bauxite, d'une structure commerciale orientée vers l'importation et d'un système fiscal inéquitable. Selon la Déclaration gouvernementale du 1er mai 1980 et le Manifeste de la Révolution du 1er mai 1981, les cinq premières années qui ont suivi l'indépendance ont été négatives. Malgré un produit national brut « gonflé », que la Banque mondiale estimait à 2 370 dollars par habitant, le Suriname était un pays sous-développé où se posaient de graves problèmes économiques et sociaux. L'aide au développement accordée par les Pays-Bas par le traité de 1975 étant exprimée en florins néerlandais n'avait pas de valeur fixe : la contrepartie en monnaie locale pouvait varier considérablement, le florin surinamien (S.f.) étant à parité fixe avec le dollar et fluctuant avec lui. La Direction de la planification (StichtingPlanbureau) se fixa en 1981 des objectifs tels que le renforcement de l'économie, l'amélioration du niveau de vie du Surinamien moyen, l'accroissement de l'emploi et la répartition des activités économiques sur l'ensemble du territoire.

Le président Chin A-Sen, placé à la tête de l'État en août 1980, tenta de revenir aux normes constitutionnelles afin de regagner la confiance des milieux économiques et financiers. C'était compter sans le lieutenant-colonel Desi Bouterse, le chef du Conseil national militaire (CNM), homme fort de ce régime militaire. Les militaires créèrent en novembre 1981 un Front révolutionnaire regroupant les syndicats et des organisations populaires en laissant de côté les partis traditionnels dont les activités avaient été suspendues. À cette occasion, des délégations de Cuba, du Nicaragua et du Salvador furent invitées et, le 24 décembre, Cuba ouvrait une ambassade à Paramaribo.

Troubles politiques

Les forces armées renforcèrent leur emprise politique en destituant le président Chin A-Sen le 4 février 1982. Le président de la Cour de justice, L. F. Ramdat Misier, fut désigné pour lui succéder à titre intérimaire. Le 11 mars 1982, un coup d'État déclenché par des officiers et sous-officiers commandés par le lieutenant Surrendre Rambocus, qui entendait « sauver le Suriname du communisme » et « restaurer la démocratie » fut énergiquement réprimé. Les estimations du nombre de victimes, pour la plupart des militaires, varient entre douze et cinquante morts. L'agitation sociale qui secouait le pays depuis février 1982 se cristallisa autour des manifestations de protestations organisées par les syndicats opposés à la visite du Premier ministre progressiste de Grenade, Maurice Bishop, le 28 octobre à Paramaribo. Ne parvenant pas à briser la résistance de cette opposition politique – une Association pour la démocratie (Bond voor Democratie) regroupait les principales communautés religieuses et des organisations professionnelles –, le colonel Bouterse déclencha pendant la nuit du 7 au 8 décembre 1982 une opération de terreur pour faire taire ses opposants. En vérité, ce coup de force militaire qui s'accompagna d'incendies, d'exécutions de personnalités et de soldats ne s'expliquait que par la nécessité de se maintenir au pouvoir. Les pompiers reçurent l'ordre de ne pas sortir de leurs casernes pour éteindre les incendies. Les Pays-Bas suspendirent leur aide financière. Les États-Unis décidèrent également d'interrompre leur aide économique et militaire qui s'élevait à 1,5 million de dollars. Le 17 décembre, le Département d'État annonçait que cette aide ne serait pas rétablie « tant que les responsables du Suriname n'auront pas fourni des explications sur les récents événements et sur l'orientation politique du régime ».

Après la démission en décembre 1982 du cabinet conduit par Henri Neijhorst – une quinzaine de personnalités politiques avaient alors été fusillées –, les autorités militaires désignèrent le 28 février 1983 un nouveau gouvernement civil dirigé par Errol Alibux qui prit également le portefeuille des Affaires étrangères. Les nouveaux responsables politiques souhaitaient mettre fin à la tendance à la stagnation, constatée depuis 1979-1980, dans les secteurs directement productifs comme l'agriculture, l'élevage, la sylviculture, la pêche et l'industrie. Sur le plan politique, les militaires bénéficiaient du soutien du Parti populaire révolutionnaire (PVD) et de la Progressieve Arbeiders en Landbouwers Unie (PALU, Union progressiste des travailleurs et des paysans). Les dirigeants de la Suralco – Western Hemisphere Trade Corporation et de la Billiton, filiale de la Koninklijke Shell – misaient sur une reprise de la production minière en 1983 après une baisse de 20 % en 1981-1982 à cause d'un fort fléchissement de la demande d'aluminium dû à la récession économique mondiale. Le retour à une production normale (5 millions de tonnes) était une obligation pour le nouveau régime qui avait vu en 1982 les recettes de la bauxite diminuer de 45 % et qui devait lutter également contre l'évasion massive des capitaux vers les banques étrangères. Les militaires multipliaient les obstacles administratifs pour empêcher le départ des Surinamiens traumatisés par l'explosion de violence de décembre 1982. Les autorités comptaient pourtant sur la CEE pour la réalisation de plusieurs projets, tel le projet « Kabalebo » de construction d'un complexe hydroélectrique sur la Corentyne.

Un processus de démocratisation ?

En décembre 1984, le gouvernement de Bouterse annonça un « retour à la démocratie ». Une Assemblée nationale devait élaborer en deux ans un projet de Constitution. À la fin de 1986, toutefois, six gouvernements militaires s'étaient succédé à la tête du pays. Dans l'est du Suriname se développa à cette époque une rébellion contre la dictature de D. Bouterse, menée par Ronnie Brunswijk, un de ses anciens gardes du corps.

Le soutien à la guérilla par des exilés surinamiens résidant aux Pays-Bas et l'afflux de réfugiés en Guyane française ont conféré une dimension internationale à ces événements. Les Pays-Bas, la France et d'autres puissances européennes, ainsi que les États-Unis cherchèrent à défendre leurs intérêts dans un pays connu pour ses richesses naturelles et sa position stratégique. Bouterse accusa la France – qui affirmait sa neutralité – de soutenir la guérilla. Plusieurs raids ensanglantèrent les villages de l'est du pays, notamment autour de Moengo (extraction de la bauxite) et d'Albina.

Pénuries de denrées alimentaires, exécutions sommaires augmentèrent le mécontentement populaire, provoquant des manifestations de rue à Paramaribo en février 1987. Un gouvernement civil fut alors mis en place par Bouterse qui annonçait, face au scepticisme des observateurs internationaux, un « processus de démocratisation » et une augmentation des exportations.

En mars 1987, le topberaad, assemblée réunissant les représentants des syndicats et des plus anciens partis politiques du pays, adoptait un projet de Constitution qui fut approuvé par 93,70 % des votants au référendum du 30 septembre. Le Front démocratique – opposant à Bouterse – remporta largement les élections législatives du 25 novembre, avec 40 sièges sur 51. Brunswijk annonçait quant à lui une trêve. Rimsewak Shankar, du parti indien VHP, élu pour cinq ans président de la République du Suriname par l'Assemblée nationale, succéda à Bouterse à la fin de janvier 1988. Cependant, le nombre de réfugiés qui avaient traversé le Maroni dépassait 10 000 et l'attitude de l'ancien dictateur et de l'armée posait encore de sérieuses interrogations.

Une démocratie fragile et menacée

Les militaires sont hostiles à l'accord signé en juillet 1989 par le gouvernement et Ronnie Brunswijk. Ils reprennent le pouvoir, avec Desi Bouterse, en décembre 1990. Les fortes pressions internationales ramènent les civils à la tête de l'État dès 1991. Le nouveau président, Ronald Venetiaan, tente d'engager des réformes de structure qui se traduisent par de fortes tensions sociales. Déjà très impliqués dans l'économie de la drogue (cocaïne) qui gangrène le pays, Bouterse et ses affidés dans l'armée favorisent en 1996 l'élection à la présidence de Jules Wijdenbosch, dont la politique conduit rapidement le pays au bord de la banqueroute. Les élections anticipées de l'an 2000 ramènent au pouvoir Ronald Venetiaan, qui sera réélu en 2005. Soutenu par une majorité parlementaire fragile, il impose peu à peu le respect de l'État de droit et s'emploie à remettre l'économie sur les rails. L'inflation a ainsi été ramenée de 82 à 9 % entre 2000 et 2005 et le taux de croissance du PIB s'est maintenu à 5 % en 2006. L'hypertrophie du secteur public (50 % de la population active) a conduit le gouvernement à lancer une politique de privatisation de certaines branches. L'extraction et l'exploitation de matières premières (bauxite, or, pétrole) restent les points forts de l'économie surinamienne et représentent 55 % du PIB, 90 % des exportations (dont 46 pour le seul aluminium) et 25 % des recettes de l'État en 2006. Le pays fonde d'importants espoirs sur les prospections pétrolières onshore et offshore en cours.

L'avenir du Suriname est aujourd'hui menacé par l'importance prise par la composante informelle de l'économie (estimée à 30-40 % du PIB), qu'il s'agisse de la contrebande liée à l'or, il est vrai ancrée dans la tradition locale, ou, surtout, du trafic de drogue dont le pays est devenu une véritable plaque tournante entre les producteurs sud-américains et les consommateurs européens et nord-américains. Les trafiquants bénéficient de complicités actives, particulièrement dans l'armée et dans l'entourage de Desi Bouterse, déjà condamné par un tribunal néerlandais en 1999 par contumace à seize ans de prison pour trafic de cocaïne et blanchiment d'argent sale. Depuis décembre 2007, le même Bouterse doit répondre, ainsi que vingt-quatre coaccusés, des crimes d'opposants liés à la répression du 8 décembre 1982.

Pourtant, à la surprise générale, à l’issue des élections législatives du 25 mai 2010, la coalition conduite par le Parti national-démocrate de Désiré Bouterse obtient 40,2 % des suffrages, devant la coalition du président sortant Ronald Venetiaan. Ainsi, le 19 juillet 2010, Le Parlement élit Désiré Bouterse, ancien chef de l'armée et auteur de deux putschs, à la tête de l'État par 36 voix sur 50. Condamné pour trafic de drogue et mis en examen pour l’assassinat d’opposants politiques, le président Bouterse est loin de faire l’unanimité. Il suscite des inquiétudes quant à la consolidation de la jeune démocratie surinamienne et à la lutte contre le narcotrafic.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Oruno D. LARA : professeur d'histoire, directeur du Centre de recherches Caraïbes-Amériques

- Encyclopædia Universalis : services rédactionnels de l'Encyclopædia Universalis

Classification

Médias

Autres références

-

SURINAME, chronologie contemporaine

- Écrit par Universalis

-

GUYANE

- Écrit par Emmanuel LÉZY

- 2 330 mots

- 2 médias

Les deux fleuves Oyapock (303 km), à l'est, et Maroni (520 km) à l'ouest, entretiennent autant de liens avec leurs voisins transfrontaliers (Suriname et Brésil) qu'avec la préfecture de Cayenne. -

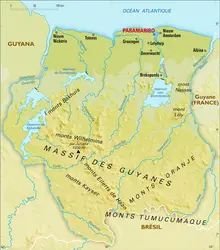

GUYANES BOUCLIER DES

- Écrit par Emmanuel LÉZY

- 5 364 mots

- 3 médias

AuSuriname, la colonie était groupée autour de la ville de Paramaribo, dont le luxe insolent (maisons en bois de deux à quatre étages, palais du gouverneur), à la fin du xviiie siècle, contrastait violemment avec l'atonie de Cayenne et devint bientôt légendaire. Son port recevait six vaisseaux... -

PARAMARIBO

- Écrit par Encyclopædia Universalis

- 323 mots

Capitale, plus grande ville et premier port du Suriname, Paramaribo est située au bord du fleuve Suriname, à une quinzaine de kilomètres de la côte atlantique. Elle fut construite sur le site d'un village amérindien, sur lequel des Français vinrent s'installer vers 1640, avant que lord Willoughby de...

-

PRÉCOLOMBIENS - Amérique du Sud

- Écrit par Jean-François BOUCHARD , André DELPUECH , Encyclopædia Universalis , Danièle LAVALLÉE , Dominique LEGOUPIL et Stéphen ROSTAIN

- 23 221 mots

- 3 médias

...doivent parfois construire des tertres pour y installer leurs villages. L'un des plus grands monticules résidentiels de la côte des Guyanes est Hertenrits au Suriname. D'un diamètre de 200 à 320 mètres, il a été édifié avec l'argile environnante apportée sous forme de blocs plus ou moins carrés. Par comparaison,...

Voir aussi

![Guyane [France] : carte administrative

- crédits : Encyclopædia Universalis France](/typo3temp/assets/_processed_/5/7/csm_at007103_5a7303d192.webp)