SYMBOLISME Arts

Article modifié le

Un ensemble de refus appuyé sur des références culturelles

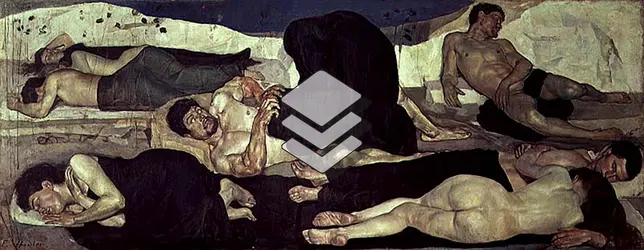

C'est à partir de ces quelques faits précis et de ces textes fondamentaux qu'on peut tenter de cerner le phénomène symboliste. S'il faut le définir, c'est d'abord par ses refus. Refus du matérialisme, du positivisme, refus d'une société que le « progrès » scientifique enlaidit et dégrade ; opposition à ses thuriféraires, qui la justifient scientifiquement ou philosophiquement ; rejet des esthétiques qui célèbrent le culte de cette réalité. Courbet déclarait : « Je tiens la peinture pour un art essentiellement concret qui ne peut consister que dans les représentations des choses réelles et existantes ; c'est une langue toute physique qui se compose pour moi de tous les objets visibles. Un objet abstrait non visible, non existant n'est pas du domaine de la peinture. » On ne saurait mieux indiquer, a contrario, ce qui rassemble les artistes symbolistes. Aurier fonde sa Préface pour un livre de critique d'art sur une vigoureuse réfutation de Taine et conclut : « Devenons les mystiques de l'art. » Pour lui rendre hommage, Louis Dumur prend Zola à partie. C'est la condamnation convergente des esthétiques réaliste et naturaliste, pour laquelle tout recours à la tradition idéaliste et mystique est bon : de Swedenborg à Schopenhauer, en passant par Schelling et Hegel, et en s'appuyant sur des livres tout récents et aussi différents pourtant que l'Essai sur les données immédiates de la conscience de Bergson et Les Grands Initiés de Schuré (1889). Il faut se souvenir alors que Degas parlait de la première exposition impressionniste (1874) comme d'un « Salon réaliste » pour comprendre que l'opposition s'étende aussi à ce mouvement dont la dernière manifestation, en 1886, a marqué les limites et la prochaine dissolution. L'impressionnisme est un réalisme, singulièrement étroit même, puisqu'il ne reconnaît que les réalités visuelles. Ils « cherchèrent autour de l'œil, dit Gauguin, et non au centre mystérieux de la pensée, et de là tombèrent dans des raisons scientifiques ». Dans une formule célèbre significativement transmise par Sérusier, Redon juge l'impressionnisme « trop bas de plafond » ; mais des textes moins souvent cités et moins épigrammatiques sont aussi plus explicites : « Les plus beaux ouvrages de ces ouvriers ne vaudront jamais en qualité le moindre griffonnement d'Albert Dürer, qui nous a légué sa pensée même, la vie de son âme. » Et au sortir de l'exposition impressionniste de 1880, Odilon Redon commente : « Je ne crois pas que tout ce qui palpite sous le front d'un homme qui s'écoute et se recueille, je ne crois pas que la pensée prise pour ce qu'elle est en elle-même ait à gagner beaucoup dans ce parti pris de ne considérer que ce qui se passe au-dehors de nos demeures. L'expression de la vie ne peut différemment paraître que dans le clair-obscur [...]. Tout bien considéré, ces peintres estimables ne sèmeront pas dans le riche domaine de l'art des champs bien féconds. L'homme est un être pensant [...]. L'homme sera toujours là dans le temps, dans la durée, et tout ce qui est de la lumière ne saurait l'écarter, l'avenir au contraire est au monde subjectif. » Là encore, si Redon ne s'était volontairement tenu à l'arrière-plan, ces lignes auraient pu prendre valeur de manifeste. Aurier, enfin, qu'on aurait tort de croire fermé à tout ce qui n'est pas symboliste et qui, s'il n'était mort prématurément, aurait sans doute été le critique le plus remarquable de la fin du siècle, consacre en 1892 un article enthousiaste à Monet, mais regrette « ce parti pris de plonger les êtres dans ces atmosphères si splendidement embrasées qu'ils semblent s'y vaporiser » et souhaite « un art moins immédiat, moins directement sensationnel, un art de rêve plus lointain et d'idée ».

Dernier refus enfin, celui de l'académisme et du Salon officiel auxquels, ce qu'on oublie trop souvent, un Puvis de Chavannes et un Carrière sont aussi opposés qu'un Redon ou un Maurice Denis. Les deux premiers seront d'ailleurs à l'origine de la sécession de la Société nationale des beaux-arts (1890), et subissent les attaques de la critique officielle pour leur excès de « pensée » précisément, et leurs audaces formelles : Duvergier de Hauranne, le critique de La Revue des Deux Mondes, trouve que L'Espérance de Puvis (1872) tend dangereusement vers le « préraphaélitique, genre commode pour qui ne sait dessiner ni peindre » et ajoute que « pour être la dupe des grandes pensées de M. Puvis de Chavannes, il faut un degré de naïveté bien rare ». Inversement, Redon s'attaque vivement à l'exactitude photographique d'un peintre reconnu comme Roybet, dont les portraits soigneusement modelés sont totalement dépourvus d'âme : « la peinture n'est pas la représentation du seul relief ; elle est la beauté humaine avec le prestige de la pensée. Tout ce qui ne nous y incite pas est nul. Et le comble du mauvais portrait est de ne pas faire ressentir la présence de l'homme dans le visage d'un homme même ! »

Ces diverses oppositions se rejoignent finalement dans un refus du monde contemporain tel qu'il est, aussi bien matériellement que spirituellement : sale, laid, mesquin, moralisant, étroitement rationaliste et bassement matérialiste. Ce qui ne veut pas dire, comme on l'indique trop souvent, que ce regard critique conduise uniquement au pessimisme des décadences. Le regard vers ailleurs est aussi une aspiration à l'au-delà, au-dessus du monde réel, mais aussi vers le monde futur. D'où un courant optimiste, messianique même, qui explique les attaches de certains symbolistes avec le socialisme, entendu ici au sens le plus vague du terme : ceci, qu'on saisit fort bien en littérature avec un Verhaeren, trouve de curieux équivalents plastiques, avec le triptyque de Charles Maurin, par exemple (partie centrale : L'Aurore du travail, env. 1891). Par là encore, le courant symboliste s'insère dans la suite des écoles spiritualistes et pourrait revendiquer légitimement cette déclaration de Victor Cousin, selon laquelle : « Tout est symbole dans la nature ; la forme n'est jamais une forme toute seule, c'est la forme de quelque chose, c'est la manifestation de l'interne. »

À ces définitions esthétiques et philosophiques qu'il serait dangereux de trop systématiser, il faut ajouter aussitôt les références culturelles, dont, inversement, on ne saurait trop souligner l'importance. Dans les arts plastiques comme dans les lettres, le mouvement symboliste est un mouvement de haute culture, et plus qu'à propos d'une « perversité » souvent superficielle, c'est peut-être en ce sens qu'il est le plus légitime de parler de « décadence ». On n'en finit pas de dénombrer les ancêtres et précurseurs des symbolistes, de Dürer à Goya, de Giorgione à Watteau. Par une démarche inverse, il conviendrait plutôt de souligner et d'étudier ce besoin de la référence, cette interrogation passionnée souvent anxieuse des maîtres du passé, fût-il le plus récent. Gustave Moreau vit dans le souvenir de son maître Chassériau (mort en 1856), Redon dans celui de Bresdin ; Puvis se souvient autant des idéalistes lyonnais que des fresquistes toscans ; les Rose-Croix regardent ce qui s'est fait de l'autre côté du Détroit, au temps des premiers préraphaélites... Mais ce qui domine par-dessus tout, en France et en Angleterre principalement, c'est la référence aux maîtres de la Renaissance et tout particulièrement aux Italiens du Quattrocento. Retraçant sa carrière en tête de son Salon de 1888, Péladan la fait débuter à son voyage à Rome en 1881 et à son « annelement moral à la chaîne des Vinci, des Michel-Ange ». Le voyage en Italie d'un des plus fidèles exposants des Rose-Croix, Armand Point, détermine son renoncement à « la vanité de l'art moderne », commente le poète symboliste Stuart Merill, et sa conversion à Léonard, dont ses laborieux pastiches ne sont pas sans saveur. On connaît de même le caractère décisif des voyages de Puvis en Italie en 1847 et 1848 et son admiration non dissimulée pour les fresquistes florentins. Dans l'étude qu'il consacre en 1895 à Moreau, Gustave Larroumet ne manque pas de souligner l'importance du séjour en Italie (de 1857 à 1859), insistant à juste titre sur l'originalité des admirations du peintre : « Raphaël et Michel-Ange étaient les dieux de l'art. L'un des premiers, M. Gustave Moreau allait vers d'autres modèles [...]. Ce n'était pas l'art romain du xvie siècle, mais, outre les Florentins du xve siècle, une petite école plus rapprochée, lui semblait-il, de la nature et de l'Antiquité », l'école de Padoue, et en premier lieu Mantegna : « C'est à Padoue, à Vérone et à Milan, devant les fresques des Eremitani, le retable de San-Zeno, et celui du Brera qu'il a trouvé ses maîtres. » Redon lui-même, qu'on a trop tendance à imaginer perdu dans un rêve intérieur et à l'écoute de la musique, revient sans cesse sur son admiration pour Léonard ; pour cet artiste secret, raffiné, pas de plus grand chef-d'œuvre que le tableau le plus connu du monde, La Joconde : « Si la peinture, essentiellement, dans ce qu'elle a de plus strict, a pour but de produire sur une surface plane, à l'aide du clair et de l'obscur, le plus grand relief possible d'un des éléments de la nature, fût-ce un visage humain avec le rayonnement de l'esprit, ce but y est atteint par Léonard, hautement, fortement, jusqu'au prodige. » Et Péladan proteste parce que le Saint Jean-Baptiste du Louvre, « le plus beau des Léonard, une œuvre divine d'expression, le sphinx latin, le plus beau des androgynes [...], peut-être le chef-d'œuvre de toute la peinture », n'est pas placé dans le Salon carré. Sans doute pourrait-on multiplier les références, de la Melancholia de Dürer, dont Redon rapporte le commentaire par Élémir Bourges, à La Tempête de Giorgione, ou aux trois primitifs célébrés par Huysmans en 1905 ; mais la convergence sur la peinture italienne de la seconde moitié du xve siècle est significative : Botticelli, Mantegna, Léonard sont les noms qui reviennent le plus souvent. Et cela par opposition à ce que l'on considère comme la décadence du xvie siècle : Péladan reproche à Stendhal d'avoir « bafouillé en ses jugements esthétiques, méconnaissant tous les grands primitifs et préférant Annibal Carrache au Sanzio », et Denis fait remonter la décadence de l'art au moment de l'apparition des académies, « depuis cette triste époque de peinture qui marque le déclin du xvie siècle ». Les raisons assurément ne sont pas les mêmes, non plus que les choix : « J'avoue que les prédelles de l'Angelico qui est au Louvre, L'Homme en rouge de Ghirlandaio et nombre d'autres œuvres de primitifs me rappellent plus précisément la « nature » que Giorgione, Raphaël, le Vinci », écrit Maurice Denis en 1890, et cela en effet suffirait à marquer la distance qui sépare les nabis des Rose-Croix. Au point même qu'on pourrait envisager de classer les symbolistes selon leur « patron » italien. Mais il y a cependant des points communs. Conception de l'art d'abord : « Presque tous les chefs-d'œuvre de la Renaissance expriment une idée littéraire [...], l'art uniquement pittoresque est en infériorité, et ce n'est pas sans justesse que la Hollande et l'Espagne n'ont ni l'éclat ni le prestige de l'art italien », écrit Redon, qui goûte d'autre part « l'esprit raffiné, civilisé, aristocratique » des dessins de Léonard.

Quoi d'étonnant à ce que le goût général pour les primitifs (terme par lequel on désignait les prédécesseurs de Raphaël) se soit porté plus particulièrement sur les écoles et les peintres du second humanisme, les plus raffinés, les plus sensibles à la culture et à son expression symbolique, ceux qui ont subi l'influence des milieux néo-platoniciens notamment. Même quand le rapprochement précis n'est pas fait, c'est bien de cela qu'il s'agit, et Aurier parle de « l'art des idées incarnées en de vivants symboles, l'art des Giotto, des Angelico, des Mantegna, des Vinci... » Au point que la répétition obstinée de ces références finit par rendre certaines présences obsédantes : « Botticelli proteste ! » écrit Mirbeau dans le Journal en 1896, et il publie sous ce titre un virulent dialogue avec le peintre qui aboutit à la condamnation, par celui-là même qu'ils invoquent, des symbolistes de toute appartenance. Le phénomène est donc d'une telle importance, d'une telle ampleur, qu'on peut se demander s'il ne suffirait pas à caractériser l'époque symboliste. Faudrait-il aller jusqu'à présenter le symbolisme comme l'un des derniers avatars de l'historicisme ? Ce n'est pas impossible. C'est en 1892 que Gabriel Séailles publie son étude sur Léonard de Vinci, l'artiste et le savant, en 1894 que Paul Valéry fait paraître son Introduction à la méthode de Léonard de Vinci. Comme au moment du retour à l'antique, au milieu du xviiie siècle, les recherches scientifiques, les essais, et les variations « poétiques » vont de pair. C'est assez en tout cas pour mettre des limites précises aux développements convenus sur « l'invention » délirante des artistes du mouvement, trop souvent assimilés à des visionnaires mystiques et inspirés. L'art des musées joue ici un rôle aussi important que les caprices de l'imagination, et les implications culturelles méritent autant d'attention que la psychopathologie des peintres. Les nabis sont sans doute les plus sages d'entre ces mages, mais il est significatif néanmoins qu'en 1890 Maurice Denis intitule son premier essai sur la nouvelle esthétique : « Définition du néo-traditionnisme ».

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Jean-Paul BOUILLON : professeur d'histoire de l'art moderne et contemporain à l'université Blaise-Pascal, Clermont-Ferrand

Classification

Médias

Autres références

-

ALLÉGORIE

- Écrit par Frédéric ELSIG , Jean-François GROULIER , Jacqueline LICHTENSTEIN , Daniel POIRION , Daniel RUSSO et Gilles SAURON

- 11 596 mots

- 5 médias

Pris au sens large,le symbolisme regroupe des œuvres très différentes, qui s'éloignent plus ou moins des conventions académiques. Une œuvre telle que la Nuda Veritas de Gustav Klimt (Vienne, Österreichische Nationalbibliothek) conserve le principe de la personnification, laquelle, explicitée... -

ANTHROPOLOGIE DE L'ART

- Écrit par Brigitte DERLON et Monique JEUDY-BALLINI

- 3 612 mots

- 1 média

...cours des années 1970, un tournant s’opère dans l’étude de l’art qui s’affirme comme un domaine à part entière de l’anthropologie. Dans la discipline, l’accent placé sur les questions relatives au symbolisme (Leach, Turner, Bateson) stimule un regain d’intérêt pour l’art, qui se déploie de manière inédite... -

ART SACRÉ

- Écrit par Françoise PERROT

- 5 362 mots

...avec une ardeur puérile et violente, contre l'envahissement du paganisme classique, l'esthétique du Moyen Âge. [....] J'aurais conspué la Renaissance. » Ce retour à ce que l'on croyait être l'essence de l'art médiéval, Maurice Denis l'avait vécu dans le symbolisme, dont il donnait sa propre définition... -

BESNARD ALBERT (1849-1934)

- Écrit par Bruno FOUCART

- 484 mots

- 1 média

Malgré ses réussites officielles (prix de Rome en 1874, il sera directeur de la villa Médicis), Besnard est resté, au milieu des mouvements artistiques de son temps, un indépendant. Par l'enseignement de Jean Bremond, un des plus discrets mais non des moins doués des élèves d'Ingres, il se rattache,...

- Afficher les 31 références

Voir aussi