NEUROVÉGÉTATIF SYSTÈME

Article modifié le

Les centres de commande végétatifs

Ils sont échelonnés à tous les niveaux de l'axe cérébro-spinal : centres primaires en général situés au niveau de la moelle ; centres du tronc cérébral (bulbaires et pontins), responsables surtout des régulations circulatoires et respiratoires ; centres hypothalamiques, lieux de commande des réactions neuro-endocriniennes et des comportements liés aux besoins primaires.

Les centres primaires

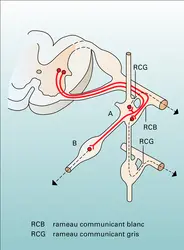

Ils sont constitués, dans le cas de l'orthosympathique (O.S.), par des groupes, souvent localisés dans plusieurs métamères, de cellules nerveuses dont partent les neurones préganglionnaires. Dans le cas du parasympathique (P.S.), il s'agit des groupes cellulaires soit crâniens, soit sacrés dont naît l'innervation parasympathique.

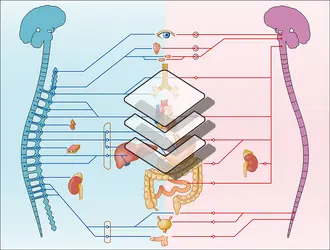

Pour chaque organe, le tableau résume toutes ces données : la nature (O.S. ou P.S.), le lieu d'origine, la voie nerveuse périphérique empruntée, les effets physiologiques sont indiqués. Les deux dernières colonnes mentionnent le stimulus et la voie nerveuse afférente qui mettent ces centres primaires en jeu. En effet, la plupart des effets décrits sont susceptibles d'apparaître sans l'intervention des centres végétatifs supérieurs.

Les centres végétatifs du tronc cérébral

Au niveau du bulbe et du tegmentum pontin existent deux centres de commande qui, du fait de l'arrivée à leur niveau de voies afférentes importantes, sont de véritables centres de régulation.

Les centres cardio-vasculaires

Ils comprennent d'une part les centres vasomoteurs qui président à la contraction ou à la dilatation des parois vasculaires, et d'autre part les centres cardiorégulateurs qui commandent à l'accélération et au ralentissement cardiaque, au réglage du tonus et à la puissance de l'ondée pulsatile cardiaque.

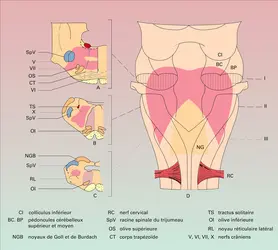

La figure indique la topographie de ces centres sur des coupes transversales du tronc cérébral (à gauche) et leurs projections sur le plancher du 4e ventricule (à droite). C'est au niveau de ces centres qu'arrivent les afférences baroceptives qui, à tout moment, mesurent les variations de la pression artérielle. Les centres vasomoteurs et cardiorégulateurs ont une activité tonique continue qui, en commandant aux différents facteurs qui maintiennent la pression artérielle (pompe cardiaque, résistances vasculaires périphériques résultant de la contraction soutenue des parois vasculaires), règle le niveau de cette pression. Si celle-ci augmente, les barocepteurs (situés au niveau des bifurcations carotidiennes et de la crosse de l'aorte) intensifient leurs messages ; ces afférences inhibent le tonus des centres bulbaires et la pression diminue (cf. systèmescirculatoires-Appareil circulatoire humain). Des mécanismes inverses jouent si la pression diminue ; les mécanismes bulbaires intimes de cette régulation très bien décrite sont encore à l'étude.

Les centres respiratoires

Les centres respiratoires sont échelonnés aux niveaux bulbaires et pontins. Les différentes expériences de stimulation localisée ont démontré l'existence d'un centre inspirateur dans la partie ventromédiane du bulbe et d'un centre expirateur dans sa région dorsolatérale. Ces deux structures à activité antagoniste sont capables de maintenir à elles seules une certaine rythmicité respiratoire. Celle-ci provient en fait surtout de deux séries de structures surimposées à ces centres bulbaires : d'une part, des centres pontiques dont l'un (centre « apneustique ») renforce considérablement la profondeur et la durée de l'inspiration, qui se maintiendrait en un spasme respiratoire si n'intervenait un autre centre (dit « pneumotaxique ») capable de briser ce spasme et de rétablir la rythmicité ; d'autre part, des afférences issues des récepteurs pulmonaires sensibles à l'inflation inspiratoire ; les messages issus de ces « tensiorécepteurs » évaluent la profondeur de l'inspiration ; lorsqu'ils ont atteint une certaine intensité, ils inhibent le centre inspirateur et provoquent l'expiration (réflexe de Hering-Breuer). Les centres respiratoires bulbaires sont directement sensibles aux variations de pCO2 ; des chémorécepteurs périphériques (glomus carotidien et glomus aortique) renseignent les centres sur les pressions partielles d'O2 et de CO2. Les messages qui en émanent sont d'autant plus intenses que la pO2 est basse et que la pCO2 est élevée. L'activité des centres respiratoires dépend de ces indications et est ajustée de façon à produire une ventilation pulmonaire et donc des échanges entre les gaz alvéolaires et le sang pulmonaire, de façon à satisfaire les besoins en O2 de l'organisme et à rejeter le CO2 formé.

L'hypothalamus

L 'hypothalamus est le centre majeur des régulations végétatives. D'une part, en effet, suffisamment d'informations étant réunies à son niveau, il commande en même temps à des régulations végétatives et aux comportements qui les complètent ; d'autre part, il joue le rôle de centre de commande des sécrétions hypophysaires. L'hypothalamus fonctionne comme « régulateur hormonostatique » de l'activité neuro-endocrinienne, puisqu'en plus de son rôle de commande, il comporte des ensembles de neurones spécifiquement sensibles (neurones chémosensibles) aux diverses hormones périphériques, substrats des effets de rétroaction qu'il faudra inclure dans la description des mécanismes vasculaires, physiologiques et biochimiques qui caractérisent le fonctionnement hypothalamique.

Constitution anatomique

L'hypothalamus est l'une des deux grandes subdivisions du diencéphale. Situé en dessous du thalamus (principalement station de relais de nombreuses voies, en particulier les voies sensitives et sensorielles, se projetant sur le cortex cérébral), il constitue les parois inférieures et latérales du 3e ventricule. Il s'étend d'arrière en avant depuis la commissure antérieure jusqu'au corps mamillaire. Les cellules nerveuses qui l'habitent sont regroupées en populations distinctes : les masses nucléaires ou les noyaux hypothalamiques. Il n'y a pas lieu d'entrer ici dans les détails de la description de cette architectonie cellulaire ; pour des raisons encore peu claires, il n'a pas été possible, comme cela est le cas au niveau du système somatique central, d'établir des corrélations entre masses nucléaires et fonctions physiologiques : les régions qu'il faut détruire par exemple pour affecter une fonction déterminée chevauchent en général plusieurs noyaux ; une superposition des cartes architectoniques et des cartes de localisation des fonctions hypothalamiques serait semblable à un tableau de Fernand Léger où les taches de couleur (fonctions) débordent sur plusieurs contours figuratifs (masses nucléaires).

Il suffit donc pour la compréhension de la physiologie hypothalamique de distinguer d'avant en arrière : une région antérieure, dite région préoptique, comprenant en particulier les noyaux supraoptiques et paraventriculaires ; une région médiane divisée en hypothalamus latéral et hypothalamus médian (noyaux dorsomédian et ventromédian) ; une région postérieure occupée par les corps mamillaires et le noyau postérieur.

De même, en allant de la ligne médiane vers l'extérieur, on peut distinguer : une partie médiane constituant les plages avoisinantes du troisième ventricule et constituée par les masses nucléaires tels les noyaux dorso- et ventromédians ; une partie latérale peuplée par des populations cellulaires paraissant beaucoup plus dispersées parce qu'elles sont fractionnées par un grand faisceau de connexions, lui-même peu compact, à direction antéro-postérieure : le faisceau télencéphalique médian (medial forebrain bundle). Enfin, signalons que la partie la plus inférieure de l'hypothalamus – le tuber cinereum – a le profil d'un entonnoir qui se continue par la tige hypophysaire.

Les connexions hypothalamiques

Étudiées en détail, soit par les techniques anatomiques de dégénérescence, soit par les techniques électrophysiologiques, les connexions hypothalamiques sont d'une complexité extraordinaire. Leur description systématique exige la connaissance de toute l'anatomie histologique du système nerveux. Il est donc plus efficace, au prix d'une inévitable schématisation, de regrouper ces connexions sous des rubriques correspondant à des problèmes de physiologie hypothalamique.

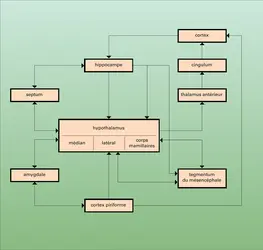

Remarquons d'abord que les connexions de l'hypothalamus avec d'autres structures de l'encéphale sont souvent à double trafic (la figure schématise ces connexions) et ensuite que l'un des rôles effecteurs principaux de l'hypothalamus découle de ses relations étroites avec l'hypophyse ; les connexions hypothalamo-hypophysaires sont d'un type très particulier puisqu'elles utilisent un maillon vasculaire.

Les afférences hypothalamiques

Par quelles voies nerveuses l'hypothalamus, impliqué dans des régulations végétatives et des comportements, est-il informé sur ce qui se passe au niveau des organes, du milieu intérieur et du milieu extérieur ?

Informations directes peu intégrées

Les voies sensitives classiques (néolemniscales) ne donnent pas d'afférences à l'hypothalamus ; la plupart des renseignements arrivent par les voies de conduction des sensations nociceptives et viscérales (lemnisque primordial spino-bulbaire) remontant par les colonnes antéro-latérales de la moelle ou celles du noyau du faisceau solitaire (noyau bulbaire de relais de la plupart des afférences viscérales convoyées par les nerfs crâniens IX et X).

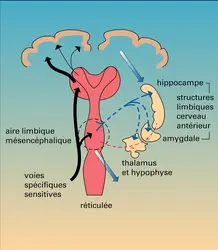

La plupart de ces afférences n'arrivent à l'hypothalamus qu'après de multiples relais au niveau des différents étages de la formation réticulée du tronc cérébral (bulbe, pont, mésencéphale). Le relais le plus important est situé au niveau d'un complexe de noyaux du tegmentum mésencéphalique dénommé « aire limbique mésencéphalique » (LMA) par W. H. H. Nauta. Les afférences olfactives, par contre, viennent d'en avant à partir du cortex piriforme ; les afférences visuelles arrivent par une voie rétino-hypothalamique encore controversée. Enfin, un relais possible, en dehors de l'aire limbique mésencéphalique, pourrait être le subthalamus, continuation antérieure du tegmentum mésencéphalique qui rassemble des afférences venues de la réticulée, du cortex cérébral, des ganglions basaux et du cervelet.

Informations indirectes déjà intégrées

De nombreux effets hypothalamiques tant nerveux qu'hormonaux sont déclenchés par des situations naturelles dans lesquelles jouent à l'évidence soit des mécanismes instinctuels hérités, soit des conditionnements liés aux expériences passées de l'organisme. Un apport essentiel afférent vient du rhinencéphale, de ses structures associées et du néocortex.

Sous la dénomination de « structures limbiques du cerveau antérieur », on peut regrouper avec Nauta des structures incluses (suivant la terminologie adoptée) dans le rhinencéphale et les circuits limbiques (hippocampe, complexe amygdalien, septum, lobe piriforme, cortex orbitaire). Toutes ces structures se projettent sur l'hypothalamus par des faisceaux de fibres dont l'ensemble s'appelle le faisceau télencéphalique médian (faisceau dont certaines composantes traversent l'hypothalamus latéral pour aller jusqu'à l'aire limbique mésencéphalique).

Le nécortex donne des afférences à l'hypothalamus soit à partir d'aires fronto-temporales, soit à partir du cortex frontal (discutées). Ainsi, l'hypothalamus recevrait des informations déjà hautement analysées et intégrées.

Les efférences hypothalamiques

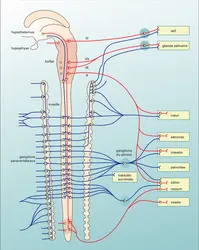

Il existe deux grandes catégories d'efférences hypothalamiques : les efférences nerveuses atteignant, après des relais variés, tous les viscères et les glandes à la périphérie ou d'autres structures centrales, et les efférences commandant les sécrétions anté- et posthypophysaires.

Les efférences nerveuses

On peut regrouper les efférences nerveuses de façon schématique en deux grandes catégories :

– Les efférences destinées à la périphérie se regroupent pour la plupart dans la partie descendante du faisceau télencéphalique médian pour atteindre l'aire limbique mésencéphalique. De là, elles se projettent soit sur les neurones préganglionnaires spinaux orthosympathiques, soit sur les noyaux crâniens parasympathiques bulbaires et sacrés. Cependant, certaines projections descendantes relaient au niveau bulbaire (centres vasomoteurs ou cardiaques par exemple).

– Les efférences allant à d'autres structures centrales sont pour la plus grande part regroupées dans la branche ascendante du faisceau télencéphalique médian pour atteindre les « structures limbiques du cerveau antérieur ». De plus, les corps mamillaires, par le faisceau de Vicq-d'Azyr, se projettent sur les noyaux thalamiques antérieurs et de là au cortex cingulaire.

En résumé, et pour l'essentiel, l'hypothalamus, situé en dehors des voies sensorielles classiques discriminatives, est au centre de circuits à double trafic le reliant d'une part, en arrière, à l'aire limbique mésencéphalique (collectrice des afférences protopathiques et viscérales ; centre d'émission des commandes végétatives) et d'autre part, en avant, avec les structures limbiques du cerveau antérieur (collectrices d'afférences déjà élaborées ; centre de commande de réactions instinctuelles et mémorisées).

Les connexions hypothalamo-hypophysaires

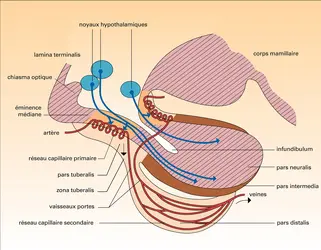

Il faut distinguer deux types de liaisons, d'une part celles avec l' hypophyse postérieure constituées par un tractus neurosécrétoire, d'autre part celles avec l'hypophyse antérieure constituées par un dispositif neurovasculaire très spécial, unique dans l'organisme.

Liaison hypothalamus-hypophyse postérieure. Le lobe postérieur (lobe nerveux, pars neuralis) reçoit un faisceau né des noyaux supraoptiques et paraventriculaires de l'hypothalamus antérieur. Ce faisceau supraoptico-posthypophysaire, qui chemine dans la paroi ventrale du tuber cinereum, est constitué par des neurones d'un type particulier puisqu'ils véhiculent un neurosécrétat, élaboré au niveau des noyaux hypothalamiques, et qui peut être mis en évidence par des colorations spéciales (réaction de Gomori).

Liaison hypothalamus-hypophyse antérieure. Les sécrétions de l'hypophyse antérieure (lobe glandulaire, pars distalis) sont mises en jeu par un système de transmission constitué par des neurones localisés dans la région basse de l'hypothalamus (« l'aire hypophysiotrope ») et dont les terminaisons libèrent des neurohormones (RF : releasing factors, facteurs de libération) dans un réseau capillaire (dit primaire) dont le sang est collecté par des vaisseaux (dits portes) qui le déversent dans un réseau capillaire (dit secondaire) intrahypophysaire, mettant ainsi les RF directement en relation avec les différents types de cellules glandulaires hypophysaires.

Le système porte hypothalamo-hypophysaire, dispositif vasculaire très spécial, est constitué par deux réseaux capillaires, l'un hypothalamique, l'autre hypophysaire, reliés entre eux par des vaisseaux artériels cheminant le long de la tige hypophysaire, d'où le nom de « vaisseaux portes ».

Chez les mammifères, de fines artères venues de la carotide interne et de l'artère communicante postérieure se résolvent en un plexus capillaire très dense situé dans la pars tuberalis de l'hypophyse antérieure ; de ce réseau se détachent une multitude d'anses capillaires qui remontent dans l'éminence médiane. Ces anses constituent ce qu'on désigne sous le nom de plexus primaire ; l'éminence médiane est définie précisément comme la partie du tuber cinereum hypothalamique qui contient le réseau capillaire primaire et est en contact avec la pars distalis hypophysaire. Le sang du plexus primaire est drainé par des vaisseaux portes qui cheminent à la face antérieure ou ventrale de la tige hypophysaire et est déversé dans le réseau capillaire sinusoïde de l'hypophyse antérieure, appelé de ce fait réseau capillaire secondaire. Des veines de drainage conduisent enfin le sang chargé maintenant d'hormones hypophysaires dans la circulation générale.

Les corps cellulaires des neurones sécréteurs des RF sont tous localisés dans un espace en forme de demi-lune, l'aire hypophysiotrope hypothalamique, à convexité vers le bas constituant la partie la plus basse de l'hypothalamus ; leurs groupements ne coïncident pas avec les noyaux de l'architectonie cellulaire classique. Leurs axones constituent le tractus tubéro-infundibulaire ; leur mode exact de terminaison au niveau des capillaires du réseau primaire est mal connu ; on a pu montrer cependant que ces terminaisons sont neurosécrétoires puisque des manipulations susceptibles d'intensifier l'activité des commandes hypothalamo-hypophysaires (par exemple une adrénalectomie) entraînaient des changements cytologiques (augmentation de la taille des vésicules, apparition de larges vésicules vidées) au niveau des terminaisons.

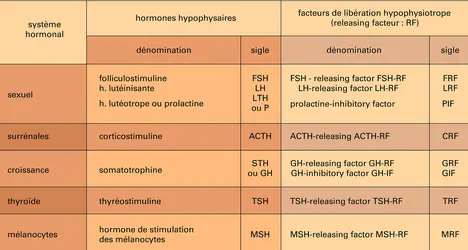

Les substances chimiques ainsi déversées dans le réseau capillaire primaire passent dans le sang et stimulent les cellules cibles hypophysaires. Ce sont des neurohormones hypophysiotropes stimulantes ou inhibitrices. Pour chaque hormone hypophysaire, il existe un RF spécifique dont la dénomination tient compte de ses effets stimulants ou inhibiteurs sur les cellules hypophysaires. Ainsi, par exemple, à la folliculostimuline hypophysaire (FSH) nécessaire au développement du follicule ovarien correspond un RF qui sera indiqué comme FSH-RF, d'où FRF. Le tableau donne la liste de tous ces facteurs.

Les divers RF sont préparés sous forme purifiée ; de petites molécules comportant des liens peptidiques importants pour leur activité. Les données concernant la démonstration de l'existence, des mécanismes de mise en jeu et de libération, la constitution chimique des RF ont été analysés dès 1969 par S. McCann et J. C. Porter. Chaque RF est sécrété par des terminaisons dont les cellules d'origine sont regroupées plus ou moins dans un secteur du tuber, comme l'ont montré des expériences de destruction ou de stimulation très localisées. Les topographies publiées par les auteurs diffèrent cependant.

Les trois maillons que l'on vient de décrire doivent être replacés dans un ensemble beaucoup plus vaste, dont il y a lieu d'indiquer au moins schématiquement les autres parties si l'on veut comprendre la physiologie des relations hypothalamo-hypophysaires (pour la compréhension de ces notions d'endocrinologie, cf. systèmeendocrinien). Un des moyens d'information des centres hypothalamiques, leur permettant de mettre en jeu les sécrétions hypophysaires « à bon escient », provient de ce que les hormones déversées par les organes cibles de l'hypophyse, c'est-à-dire par les glandes endocrines périphériques, réagissent sur l'hypothalamus grâce à des effets de rétroaction (en général négatifs), d'où un ajustement de la libération des RF au niveau des hormones dans le sang.

Le schéma de la figure permet de distinguer un certain nombre de niveaux (indiqués en chiffres romains) ; leurs relations avec le niveau suivant constituent autant de maillons de ces circuits régulateurs.

I. Étage hypothalamique d'intégration des informations nerveuses et humorales : La plupart des noyaux hypothalamiques (et d'ailleurs les structures rhinencéphaliques et mésencéphaliques qui leur sont associées) interviennent pour intégrer les messages nerveux venus de la périphérie extéroceptive et intéroceptive et des autres parties de l'encéphale ; c'est à ce niveau également qu'agissent les principaux effets de rétroaction (cf. infra). Cet étage commande aux neurones de l'aire hypophysiotrope.

II. Étage neurosécrétoire : Composé de l'aire hypophysiotrope et de la région du réseau capillaire primaire, il a été décrit en détail ci-dessus. Pour simplifier, le schéma représente trois vaisseaux symboliques déversant trois RF alors que dans la réalité les divers RF sont évidemment mélangés dans le sang des vaisseaux portes et triés au niveau hypophysaire, les différents tissus cibles n'étant stimulés que par leur RF spécifique.

III. Étage hypophysaire : Effecteur des RF, l'hypophyse antérieure libère toute une série de facteurs dans la circulation générale. Chacun d'eux agira au niveau de la glande endocrine appropriée pour provoquer sa sécrétion.

IV. Glandes endocrines : Chacune d'elles libère une ou des hormones dans la circulation générale.

V. Organes cibles des hormones : Les tissus ou les organes sélectivement affectés par les diverses hormones sont très nombreux. On n'a représenté à titre d'exemple que l'utérus pour illustrer le cas d'un organe d'où émanent des messages qui, par voie nerveuse, peuvent remonter jusqu'à l'hypothalamus.

VI. Les effets de rétroaction : Ils sont soit humoraux (flèches épaisses, le signe (−) indiquant qu'il s'agit de feedback négatifs), soit nerveux (circuits en traits fins remontant par la moelle). La nécessité de leur existence peut être démontrée expérimentalement mais ils sont mal connus et la nature des récepteurs hypothalamiques adéquats, de même que leurs localisations, nous échappent. Ils sont cependant un maillon essentiel dans la compréhension du fonctionnement de cet ensemble.

Les effets de rétroaction humoraux agissent au niveau hypothalamique intégrateur (I), de l'aire hypophysiotrope (II) et de l'hypophyse. Suivant les cas (détails in schéma), ils se répercutent soit sur un étage isolément, soit sur plusieurs étages à la fois.

Les effets de rétroaction nerveux naissent d'un organe périphérique cible (quelquefois même à partir d'une glande endocrine, la surrénale par exemple) et remontent à l'hypothalamus par les voies afférentes décrites ci-dessus.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Paul DELL : ancien directeur de recherche au C.N.R.S., Institut de neurophysiologie et de psychophysiologie, Marseille

Classification

Médias

Autres références

-

BULBE RACHIDIEN

- Écrit par Paul LAGET

- 4 097 mots

- 5 médias

Ilest connu que le bulbe rachidien constitue une région d'importance vitale et que sa destruction ou une lésion même légère sont fatales (nœud vital de Flourens). Cela tient à la présence, au sein de la réticulée bulbaire, de centres de première importance pour le contrôle et la régulation respiratoire... -

CERVEAU HUMAIN

- Écrit par André BOURGUIGNON , Cyrille KOUPERNIK , Pierre-Marie LLEDO , Bernard MAZOYER et Jean-Didier VINCENT

- 12 789 mots

- 9 médias

Sous le thalamus se trouve l'hypothalamus qui rassemble toutes les régulations viscérales participant à l'homéostasie du milieu intérieur. Véritable centrale végétative, il joue un rôle fondamental dans l'intégration des fonctions somatiques, autonomes et endocriniennes car il reçoit des informations... -

COMA

- Écrit par Marie-Elisabeth FAYMONVILLE , Geneviève LABORIT , Henri LABORIT , Steven LAUREYS et Pierre MAQUET

- 3 199 mots

- 3 médias

...artérielle, favoriser secondairement la défaillance circulatoire, ou collapsus, et l'élévation thermique. Dans cette forme de coma, la réactivité aux stimuli se traduit par des réponses neurovégétatives (bouffées vasomotrices, troubles respiratoires et cardio-vasculaires, dilatation pupillaire). -

HOMÉOSTASIE

- Écrit par Jack BAILLET

- 4 843 mots

- 2 médias

De la même manière, les divers étages du système nerveux végétatif sont coiffés par un système diencéphalo- limbique dont l'activité apparaît de manière évidente après ablation du manteau cortical (Goltz, W. B. Cannon), ou par excitation directe de certaines zones (J. P. Karplus et A. Kreidl ; W. R.... - Afficher les 7 références

Voir aussi

- NERF PNEUMOGASTRIQUE ou NERF VAGUE

- POUMON

- TYROSINE

- ADRÉNERGIQUE SYSTÈME

- RELEASING FACTORS (RF)

- FSH (Follicle Stimulating Hormone) ou HORMONE FOLLICULO-STIMULANTE

- VASOPRESSINE ou HORMONE ANTIDIURÉTIQUE (ADH) ou PITRESSINE

- MÉDULLOSURRÉNALE

- MAO (monoamine oxydase)

- TEGMENTUM, neuroanatomie

- PRESSION SANGUINE

- HYDRIQUE ÉQUILIBRE

- CHÉMORÉCEPTEUR

- FAIM, psychophysiologie

- PHYSIOLOGIE

- DIABÈTE INSIPIDE

- NERFS CRÂNIENS

- BARORÉCEPTEUR

- NEUROPHYSIOLOGIE

- ORTHOSYMPATHIQUE SYSTÈME ou SYSTÈME NERVEUX SYMPATHIQUE

- PARASYMPATHIQUE SYSTÈME NERVEUX

- IMAO (inhibiteur de la monoamine oxydase)

- RÉGULATION BIOLOGIQUE

- NEURONES NORADRÉNERGIQUES

- RÉCEPTEUR, physiologie

- SATIÉTÉ, physiologie

- NEURONE ou CELLULE NERVEUSE

- NICOTINE

- OSMORÉCEPTEURS

- CHOLINESTÉRASES

- CHOLINERGIQUE SYSTÈME

- HYPERPHAGIE

- VÉGÉTATIVE VIE

- FEEDBACK ou RÉTROACTION

- NORADRÉNALINE

- RESPIRATION

- NEUROBIOLOGIE

- NEUROMÉDIATEURS ou NEUROTRANSMETTEURS

- NEUROENDOCRINOLOGIE

- ALIMENTAIRE COMPORTEMENT

- ALPHA-ADRÉNERGIQUES RÉCEPTEURS

- EFFÉRENCES, neurologie

- AFFÉRENCES, neurologie

- BÊTA-ADRÉNERGIQUES RÉCEPTEURS

- CIRCULATION SANGUINE

- NEUROTRANSMISSION

- NEUROLOGIE HISTOIRE DE LA

- PRISE ALIMENTAIRE

- ACÉTYLCHOLINESTÉRASE