SYSTÈME SOLAIRE

Article modifié le

Le système solaire est l’un des très nombreux systèmes planétaires qu’abrite notre Galaxie, la Voie lactée. Autour de l'étoile centrale, notre Soleil, orbitent huit planètes, des planètes naines et d'autres petits corps, tels les astéroïdes et les comètes, ainsi que des poussières interplanétaires. La plupart des planètes sont elles-mêmes accompagnées de satellites naturels (ou lunes), de taille et de composition diverses. Les objets du système solaire présentent l’immense avantage d'être à la portée des instruments scientifiques, qu'il s’agisse de télescopes terrestres, d’observatoires spatiaux ou encore de sondes interplanétaires capables d’aller les explorer in situ. Au-delà des spectaculaires images que ces instruments nous livrent, les données collectées nous fournissent une information détaillée sur leur histoire et les conditions physico-chimiques dans lesquelles ils se sont formés. De ce point de vue, le système solaire, que l’on croyait unique jusqu’à la découverte de la première exoplanète en 1995, constitue un socle de connaissance essentiel pour l’exoplanétologie, une discipline émergente qui vise à étudier les systèmes planétaires autres que celui du Soleil et à les comparer pour mieux les comprendre.

Tour d’horizon du système solaire

Le centre du système solaire est occupé par le Soleil, dont les caractéristiques en termes de masse et de diamètre en font une étoile moyenne parmi les quelque 200 milliards qui composent la Voie lactée. Le Soleil n’est pas pour autant d’un type très répandu : moins de 10 % de ces objets célestes lui sont comparables et, parmi ceux-ci, environ la moitié ne vivent pas isolés, mais forment des systèmes dits stellaires – constitués de deux (système binaire), trois étoiles (système triple) ou plus qui sont en orbite les unes autour des autres.

La luminosité du Soleil est due aux réactions thermonucléaires qui ont lieu en son cœur, fusionnant notamment les noyaux d’hydrogène entre eux pour former des noyaux d’hélium à une température de 15 millions de kelvins (K), selon un processus physique qui n’a bien été compris qu’à la toute fin des années 1930. La surface solaire (appelée photosphère), d’une température moyenne de 5 500 K, est le siège de fréquents épisodes éruptifs, au cours desquels notre étoile éjecte dans l’espace environnant des bouffées de particules énergétiques potentiellement dangereuses pour les êtres vivants. Cependant, ces événements restent rares et limités dans la durée, ce qui fait du Soleil une étoile relativement peu active.

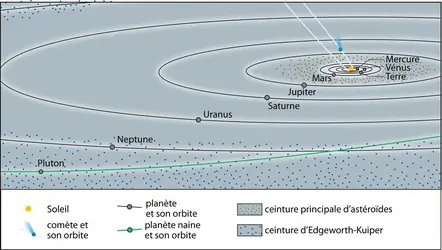

Il est désormais bien établi que la naissance des étoiles, par effondrement de grandes quantités de gaz et de poussières amassées au sein de vastes ensembles nébuleux appelés nuages moléculaires, s’accompagne de la formation de planètes, rocheuses ou gazeuses, et de nombreux autres plus petits corps, tels les planètes naines, les astéroïdes ou les comètes. En effet, lors de leur effondrement, et à cause de leur mouvement de rotation initiale, les nuages moléculaires s’aplatissent progressivement pour prendre une forme de galette, appelée « disque protoplanétaire ». Sauf cas exceptionnel, ces disques sont perpendiculaires à l’axe de rotation de l’étoile centrale en formation. C’est donc en leur sein que prend place la formation des planètes, qui s’étale sur des périodes allant de quelques dizaines à une centaine de millions d’années. Le système solaire, âgé de 4,5 milliards d’années, conserve l’empreinte de ces temps reculés dans les trajectoires pratiquement coplanaires de ses planètes et petits corps, presque toutes contenues, à peu de choses près, dans le plan de l’écliptique (plan de l’orbite terrestre autour du Soleil). Enfin, les orbites des corps en révolution autour du Soleil sont pratiquement circulaires, à l’exception de celles des comètes et de quelques familles de petits corps.

Dans le système solaire, il existe une certaine hiérarchie dans la succession de ces objets célestes lorsqu’on s’éloigne progressivement du Soleil. Pour s’y repérer, on utilise la distance Soleil-Terre comme unité. Celle-ci, appelée unité astronomique (ua), équivaut à environ 150 millions de kilomètres. La Terre est donc située à 1 ua du Soleil.

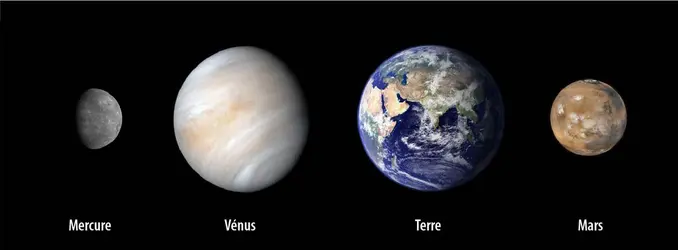

Ainsi, en partant du Soleil, on trouve d’abord quatre planètes essentiellement rocheuses, dites « telluriques » : Mercure, située à une distance moyenne de 0,4 ua du Soleil, la plus petite des planètes ; Vénus, à 0,7 ua, cousine de la Terre par ses caractéristiques physiques ; la Terre, seule planète où l’eau existe à l’état liquide de manière suffisamment stable pour former des océans ; Mars, à 1,5 ua, fameuse de tout temps pour sa couleur rouge-orangé très spécifique. Ces quatre planètes sont souvent regroupées sous le terme de « planètes internes » et sont séparées des suivantes par une zone relativement étroite, située entre 2 et 4 ua du Soleil, dans laquelle circulent de très nombreux petits corps rocheux et plus ou moins métalliques, les astéroïdes. Leur diamètre s’échelonne de quelques centaines de kilomètres à moins d’un kilomètre pour les plus petits, ces derniers se comptant au moins par millions.

Passée cette zone appelée (pour des raisons historiques) « ceinture principale d’astéroïdes », les quatre planètes géantes du système solaire se succèdent. Les deux premières – Jupiter, localisée à 5,2 ua et Saturne à 9,6 ua – sont généralement qualifiées de « géantes gazeuses », car composées essentiellement d’hydrogène et d’hélium. Leur diamètre est environ 10 fois supérieur à celui de la Terre, et leur masse équivaut respectivement à près de 318 et 95 masses terrestres (MT). Leur couleur de surface tend vers le jaune, ce qui rend d’ailleurs Jupiter très facilement repérable dans le ciel. Quant à Saturne, avec ses majestueux anneaux, elle est la plus éloignée des planètes visibles à l’œil nu depuis la Terre. À quelque 19,2 et 30,2 ua du Soleil se trouvent ensuite Uranus et Neptune, deux autres planètes géantes ayant une taille et des caractéristiques physiques très semblables. Leur couleur, tirant respectivement vers le bleu-vert et le bleu profond, indique une différence de composition atmosphérique par rapport aux géantes gazeuses : de fait, elles contiennent, en plus de l’hydrogène et de l’hélium qui restent majoritaires, une quantité non négligeable d’autres composés moléculaires, comme l’eau, le méthane ou l’ammoniac. On les qualifie souvent de « géantes glacées » en raison de la grande quantité de glaces qui les composent. Bien qu’elles soient moins imposantes que leurs homologues gazeuses, elles restent bien plus grandes que les planètes telluriques, avec un diamètre de l’ordre de 4 fois celui de la Terre et une masse de 15 MT.

Au-delà des dernières planètes géantes, vers 40 ua, arrivent les premiers corps de la « ceinture d’Edgeworth-Kuiper », souvent appelés « objets de Kuiper ». Pluton, situé à 39,5 ua du Soleil, est le plus célèbre d’entre eux. D’abord classé dans la catégorie des planètes après sa découverte en 1930, Pluton change de statut en 2006 pour devenir le premier représentant de la famille des planètes naines. Bien qu’on n’ait découvert qu’environ 2 000 objets de Kuiper, on estime qu’il devrait en exister plusieurs centaines de milliers de taille supérieure à la centaine de kilomètres, et dont les plus distants pourraient être aussi éloignés que 100 à 1 000 ua du Soleil. Il est à noter que certaines familles particulières de petits corps possèdent des orbites très elliptiques qui croisent celles des planètes géantes, notamment celles de Neptune et Uranus, et plus rarement celles de Saturne et Jupiter. Il n’est pas exclu que d’autres petites planètes orbitent à de très grandes distances du Soleil, comme l’hypothétique planète 9 (neuvième planète) ; mais il n’y a aucune confirmation de son existence, ni d’aucune autre.

Les comètes sont les corps issus des régions les plus reculées du système solaire. Formées de glaces, de roches et de matière carbonée, de taille comparable à celle des astéroïdes, elles circulent sur des orbites toujours très elliptiques, c’est-à-dire que leur périhélie (distance minimale au Soleil) est très proche du Soleil, alors que leur aphélie (distance maximale au Soleil) peut se trouver à des distances considérables, à plusieurs dizaines de milliers d’ua. Contrairement aux autres objets cités, leur orbite peut être très inclinée sur l’écliptique, voire tourner en sens inverse des planètes autour du Soleil. Elles sont facilement repérables par la présence de longues queues cométaires, dues au dégazage des matières volatiles (comme l’eau, et dans une moindre mesure, d’autres gaz comme le méthane) passant directement de l’état solide à l’état gazeux, phénomène dit de sublimation qui s’intensifie lorsque la comète se trouve plus exposée au rayonnement du Soleil à mesure qu’elle s’en approche. Une fraction des comètes provient d’un important réservoir de noyaux cométaires, appelé nuage de Oort, sorte de coquille sphérique centrée sur le Soleil et s’étendant entre 20 000 et 50 000 ua (et peut-être même jusqu’à 100 000 ua, soit environ un tiers de la distance à l’étoile la plus proche du Soleil, Proxima du Centaure). Le nuage de Oort marque ainsi la frontière ultime du système solaire.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Arnaud CASSAN : maître de conférences habilité à diriger des recherches, Sorbonne université, Institut d'astrophysique de Paris

Classification

Médias

Autres références

-

TERRE - Planète Terre

- Écrit par Jean AUBOUIN et Jean KOVALEVSKY

- 9 232 mots

- 10 médias

Un des principaux résultats de la « révolution copernicienne » fut la conception du système solaire, codifiée par Kepler selon des lois toujours en vigueur ; en conséquence, les planètes se trouvaient distinguées des étoiles, la Terre n'étant que l'une d'entre elles. -

ÂGE DE LA LUNE

- Écrit par Maud BOYET

- 393 mots

Lors de la mission Apollo-16 en 1969, un échantillon d'une masse de 1,8 kilogramme (échantillon 60025) a été récolté et son étude pousse à reconsidérer l'âge de la Lune. Cette mission fut la seule à permettre l'échantillonnage de la croûte anorthositique lunaire, car située...

-

ASTÉROÏDES

- Écrit par Christiane FROESCHLÉ , Claude FROESCHLÉ et Patrick MICHEL

- 10 702 mots

- 13 médias

Parmi les astéroïdes de notresystème solaire, il existe une population bien singulière dont la principale caractéristique est de se mouvoir sur des orbites qui s'approchent de l'orbite de la Terre ou même la croisent. En 2007, un peu plus de 4 500 de ces petits corps, appelés aussi N.E.A. (selon... -

ASTROCHIMIE

- Écrit par David FOSSÉ et Maryvonne GERIN

- 4 390 mots

- 3 médias

...fois plus limité et des molécules complexes se forment, parmi lesquelles l'acétone (CH3)2CO, l'alcool éthylique et, peut-être, des acides aminés. À ce stade, la question du lien entre cette chimie interstellaire et notre système solaire, voire notre propre planète, se pose. À deux niveaux : d'une... - Afficher les 65 références

Voir aussi

- ASTROPHYSIQUE

- PLUTON, astronomie

- COSMOGONIE ou ÉTUDE DE LA FORMATION DES OBJETS CÉLESTES

- PLUTINOS

- SCIENCES HISTOIRE DES, XXe XXIe s.

- CÉRÈS, astéroïde

- PLANÉTÉSIMAUX

- CHANGEMENT CLIMATIQUE

- PHOTOSPHÈRE

- ASTÉROÏDES CEINTURE PRINCIPALE DES

- PLANÈTES NAINES

- COLLISION, astronomie

- SATELLITES GALILÉENS

- ATMOSPHÈRE, planétologie

- NÉBULEUSE PRIMITIVE

- ASTRONOMIE HISTOIRE DE L'

- OORT NUAGE DE

- ORBITE, mécanique céleste

- KIRKWOOD LACUNES DE

- ANNEAUX PLANÉTAIRES

- DISQUE PROTOPLANÉTAIRE

- 2014 MU69 ou ARROKOTH

- 51 PEGASI b, exoplanète