SYSTÈME SOLAIRE

Article modifié le

Formation du système solaire

Si les grandes lignes de la formation du système solaire sont désormais relativement bien cernées, les processus physico-chimiques à l’œuvre à chacune des étapes sont quant à eux fortement sujets à débats, au point qu’il existe de nombreuses variantes dans les modèles qui sont explorés. Au milieu des années 1990, les découvertes des premières exoplanètes (planètes en orbite autour d’autres étoiles que le Soleil) ont révélé une très grande diversité de configurations possibles de systèmes planétaires, entraînant un bouleversement profond des idées sur les mécanismes impliqués lors de leur formation. L’impact de ces détections (désormais plusieurs milliers) a été immense : en particulier, il a fallu remettre en cause les paradigmes concernant la naissance et l’évolution de notre propre système solaire – et il n’est pas exagéré de parler à ce propos de « révolution des exoplanètes ».

La nébuleuse primitive

La théorie héliocentrique de Copernic (1473-1543), qui place le Soleil au centre du monde et publiée quelques jours avant sa mort, s’impose progressivement au xviie siècle, sous l’impulsion notable de Johannes Kepler (1571-1630) et de Galilée. En 1755, Emmanuel Kant (1724-1804) propose que la matière composant le futur système solaire se serait détachée d’un chaos primitif, avant de se contracter en s’aplatissant pour donner une sorte de galette, dans laquelle Soleil et planètes seraient nés. Mais ses arguments sont essentiellement philosophiques, et les premières théories de formation des planètes, confortées par des calculs, ne sont avancées qu’à la toute fin du xviiie siècle. De fait, Pierre Simon de Laplace (1749-1827) reprend ce scénario en 1796, avec cette fois des arguments mathématiques, et propose ce qui deviendra la théorie de la « nébuleuse primitive » : un immense nuage de gaz et de poussières s’effondre sur lui-même, en raison de sa propre gravité, et s’aplatit pour donner forme à un disque protosolaire épais ; au centre, la contraction de la matière donne naissance au Soleil, et le disque qui l’entoure s’amincit considérablement pour devenir un disque protoplanétaire, dans lequel se forment finalement les planètes. Selon la loi de la gravitation universelle établie par Isaac Newton (1642-1727) en 1687, les planètes doivent alors décrire des trajectoires elliptiques pour ne pas chuter vers le Soleil.

Les étapes de la formation planétaire

Longtemps, les hypothèses les plus diverses ont été avancées pour expliquer la formation des planètes. Dans la « théorie des tourbillons » proposée par René Descartes (1596-1650) en 1644, le fluide d’éther censé remplir l’espace serait en permanence animé de tourbillons, dont les centres de rotation donneraient peu à peu naissance aux planètes. Cette théorie souffre cependant d’un criant manque de formalisation mathématique et, malgré une certaine popularité (notamment en France), elle est rapidement mise de côté. Vers le milieu du xviiie siècle, le naturaliste Buffon (1707-1788) fait quant à lui l’hypothèse qu’une comète, en passant près du Soleil, lui aurait arraché de la matière qui se serait ensuite coagulée en plusieurs planètes, à différentes distances du Soleil. Mais cette théorie est à son tour abandonnée, comme plusieurs autres à sa suite.

On admet désormais que des processus d’accrétion des poussières et des glaces présentes dans le disque protoplanétaire conduisent à la formation de gros blocs solides, les planétésimaux, dont le concept a été introduit en 1905 par l’astronome Forest Ray Moulton (1872-1952) et le géologue Thomas Chrowder Chamberlin (1843-1928).

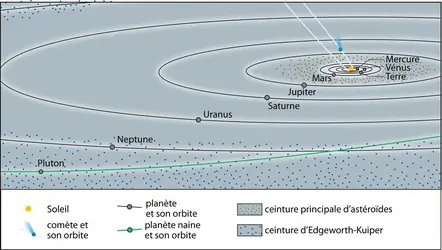

L’étude précise de cette phase requiert l’utilisation d’une physique complexe doublée de simulations numériques poussées. Ces planétésimaux ne sont rien d’autre que les briques élémentaires à l’origine de la formation de plus gros corps : embryons planétaires, puis planètes telluriques et cœurs solides de planètes géantes. Les astéroïdes, les objets de Kuiper et les comètes du nuage de Oort sont les résidus de cette population initiale de planétésimaux. Leur taille s’échelonne typiquement de 100 mètres à 10 kilomètres de diamètre.

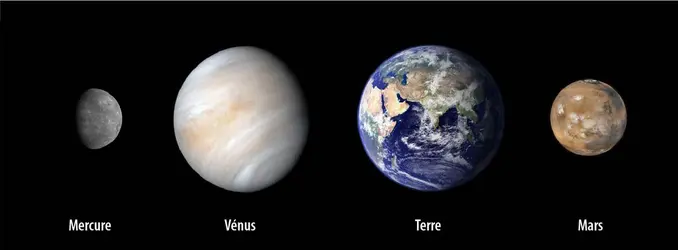

Dans les premières phases de la formation planétaire, les planétésimaux subissent de nombreusescollisions. S’ils sont parfois détruits, le plus souvent ils fusionnent pour former des corps de plus en plus gros, jusqu’à ce qu’il ne reste qu’un nombre réduit d’embryons planétaires. Ce processus passe notamment par une phase d’emballement, où la croissance est très rapide, et se termine par une phase de croissance plus lente dans laquelle dominent les corps ayant le plus grossi. Le système solaire s’est ainsi stabilisé avec une dizaine de corps solides de masse planétaire – qui ne sont toutefois pas à l’abri de collisions géantes comme celle à l’origine de la formation de la Lune. Les planètes telluriques peuvent ainsi terminer leur formation qui aura pris tout au plus une centaine de millions d’années (soit environ 2 % de l’âge actuel du Soleil).

Le cas des planètes géantes

Les planètes géantes suivent une voie un peu différente, qui débute après l’agglomération d’embryons solides formés au-delà de ce qu’on appelle « la ligne des glaces ». Il s’agit d’une distance au-delà de laquelle il fait suffisamment froid (en raison de l’éloignement par rapport au Soleil) pour que les molécules simples – comme l’eau, le dioxyde de carbone ou le méthane – se trouvent à l’état solide (glaces). Le fait que ces glaces puissent être accrétées en plus des poussières permet de former des planétésimaux bien plus massifs. Ayant ainsi atteint une masse de plusieurs fois la Terre, les gros embryons sont en mesure d’attirer vers eux une grande quantité du gaz environnant : l’hydrogène, qu’on trouve en abondance, l’hélium (moins présent) et, dans une bien moindre mesure, d’autres gaz comme le méthane ou l’ammoniac. Lorsqu’il est amorcé, ce processus est très rapide : la future planète géante peut ainsi accumuler une grande quantité de gaz en quelques millions d’années seulement. Le gaz environnant n’ayant pas été intégré dans les planètes finit par être soit capté par le Soleil, dans les régions internes du disque protoplanétaire, soit chassé par le rayonnement solaire. Ainsi, en une dizaine de millions d’années tout au plus, les planètes géantes sont formées et le gaz entièrement dissipé. Pour être complet, il faut mentionner l’existence d’autres scénarios de formation, par effondrement direct de matière dans des zones circonscrites du disque protoplanétaire. Ce processus n’est cependant efficace qu’à une grande distance de l’étoile et pour des nébuleuses initialement relativement massives, ce qui n’est pas le cas pour le système solaire.

Migration orbitale

La découverte des exoplanètes a mis en évidence qu’au cours de leur formation les planètes sont en général soumises à des forces d’interaction avec le disque protoplanétaire, qui font évoluer leur distance à l’étoile (distance orbitale). On appelle ce phénomène « migration orbitale ». C’est ainsi que 51 Pegasi b, la première exoplanète détectée en 1995, est une géante gazeuse dont la distance orbitale ne vaut qu’un dixième de la distance Mercure-Soleil. Elle s’est bien formée au-delà de la ligne des glaces, comme toutes les planètes géantes, mais a ensuite « migré » pour finir sa course à très courte distance de son étoile. Ce phénomène de migration orbitale est en fait universel et s’applique donc aussi aux planètes du système solaire. Selon le modèle dit « de Nice », Jupiter et Saturne ont ainsi connu des épisodes de migration, qui ont notamment conduit Jupiter à s’approcher jusqu’à l’orbite actuelle de Mars, avant de repartir dans l’autre sens pour rejoindre sa position actuelle.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Arnaud CASSAN : maître de conférences habilité à diriger des recherches, Sorbonne université, Institut d'astrophysique de Paris

Classification

Médias

Autres références

-

TERRE - Planète Terre

- Écrit par Jean AUBOUIN et Jean KOVALEVSKY

- 9 232 mots

- 10 médias

Un des principaux résultats de la « révolution copernicienne » fut la conception du système solaire, codifiée par Kepler selon des lois toujours en vigueur ; en conséquence, les planètes se trouvaient distinguées des étoiles, la Terre n'étant que l'une d'entre elles. -

ÂGE DE LA LUNE

- Écrit par Maud BOYET

- 393 mots

Lors de la mission Apollo-16 en 1969, un échantillon d'une masse de 1,8 kilogramme (échantillon 60025) a été récolté et son étude pousse à reconsidérer l'âge de la Lune. Cette mission fut la seule à permettre l'échantillonnage de la croûte anorthositique lunaire, car située...

-

ASTÉROÏDES

- Écrit par Christiane FROESCHLÉ , Claude FROESCHLÉ et Patrick MICHEL

- 10 702 mots

- 13 médias

Parmi les astéroïdes de notresystème solaire, il existe une population bien singulière dont la principale caractéristique est de se mouvoir sur des orbites qui s'approchent de l'orbite de la Terre ou même la croisent. En 2007, un peu plus de 4 500 de ces petits corps, appelés aussi N.E.A. (selon... -

ASTROCHIMIE

- Écrit par David FOSSÉ et Maryvonne GERIN

- 4 390 mots

- 3 médias

...fois plus limité et des molécules complexes se forment, parmi lesquelles l'acétone (CH3)2CO, l'alcool éthylique et, peut-être, des acides aminés. À ce stade, la question du lien entre cette chimie interstellaire et notre système solaire, voire notre propre planète, se pose. À deux niveaux : d'une... - Afficher les 65 références

Voir aussi

- ASTROPHYSIQUE

- PLUTON, astronomie

- COSMOGONIE ou ÉTUDE DE LA FORMATION DES OBJETS CÉLESTES

- PLUTINOS

- SCIENCES HISTOIRE DES, XXe XXIe s.

- CÉRÈS, astéroïde

- PLANÉTÉSIMAUX

- CHANGEMENT CLIMATIQUE

- PHOTOSPHÈRE

- ASTÉROÏDES CEINTURE PRINCIPALE DES

- PLANÈTES NAINES

- COLLISION, astronomie

- SATELLITES GALILÉENS

- ATMOSPHÈRE, planétologie

- NÉBULEUSE PRIMITIVE

- ASTRONOMIE HISTOIRE DE L'

- OORT NUAGE DE

- ORBITE, mécanique céleste

- KIRKWOOD LACUNES DE

- ANNEAUX PLANÉTAIRES

- DISQUE PROTOPLANÉTAIRE

- 2014 MU69 ou ARROKOTH

- 51 PEGASI b, exoplanète