PARENTÉ SYSTÈMES DE

Article modifié le

La théorie de l'alliance

La théorie de l'alliance a eu des précurseurs parmi l'école hollandaise avec Van Wouden ; ses promoteurs furent tout d'abord Lévi-Strauss, puis à sa suite E. R. Leach et R. Needham en Angleterre et Dumont en France. C'est en 1949 que parut l'ouvrage de Lévi-Strauss intitulé Les Structures élémentaires de la parenté, qui fondait la théorie de l'alliance. Si l'analyse des systèmes de parenté forme l'essentiel de ses nombreux développements, le livre s'appuie sur une théorie générale des sociétés et met en place une interprétation structurale de la parenté fondée sur des lois universelles. Et, d'abord, la prohibition de l' inceste, qui « possède, à la fois, l'universalité des tendances et des instincts, et le caractère coercitif des lois et des institutions ». É. Durkheim avait fait appel à l'exogamie pour expliquer la prohibition de l'inceste comme un reste de règles anciennes. Pour Lévi-Strauss, la prohibition de l'inceste « exprime le passage du fait naturel de la consanguinité au fait culturel de l'alliance ». C'est-à-dire qu'elle « est moins une règle qui interdit d'épouser mère, sœur ou fille qu'une règle qui oblige à donner mère, sœur ou fille à autrui ». C'est placer d'emblée le mariage au centre des phénomènes de parenté, car il est un « archétype de l' échange ». Ainsi la prohibition de l'inceste est-elle l'expression négative d'une loi générale de l'échange, qui implique un principe universel de réciprocité que l'on voit à l'œuvre dans toutes les formes institutionnelles de mariage. Toutes les sociétés définissent solidairement les concepts de consanguinité et d'affinité, mais tandis que certaines, comme les société occidentales, se contentent de règles négatives pour déterminer les conjoints possibles, d'autres au contraire, en plus des interdits de l'inceste, établissent des règles positives permettant de choisir le conjoint. Ces sociétés présentent des structures élémentaires de parenté, qui font l'objet des études contenues dans l'ouvrage portant ce titre. Le mariage des cousins croisés, de par ses formes et ses propriétés, est l'institution la plus remarquable de ces systèmes de parenté, car elle exprime de façon complète et condensée à la fois la prohibition de l'inceste et la relation complémentaire entre consanguinité et affinité.

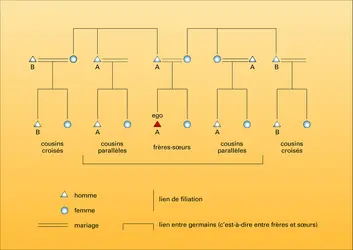

En effet, à partir de la prohibition de l'inceste et de la loi générale de l'échange, on peut définir une règle d' exogamie qui interdise le mariage à l'intérieur d'un groupe humain et précise du même coup les classes où l'on peut trouver son conjoint. Il en est ainsi de l'organisation dite dualiste en ce qu'elle divise la société en deux moitiés distinctes qui obéissent parfois, pour ce qui est des mariages, à une règle d'exogamie enjoignant aux hommes de ne prendre épouses que dans la moitié adverse. Cela a pour conséquence d'opérer une dichotomie entre les cousins : les uns appartiennent à la même moitié qu'Ego et sont dits cousins parallèles, les autres appartiennent à l'autre moitié et sont dits cousins croisés. Le vocabulaire de parenté classe les premiers avec les frères et sœurs, lesquels ne peuvent être des conjoints possibles ; les cousins croisés au contraire sont les plus proches collatéraux avec qui Ego puisse se marier. Soit la figure, où l'appartenance aux moitiés A et B se transmet en ligne patrilinéaire : ainsi, pour Ego, ses cousins parallèles sont-ils les enfants du frère du père et ceux de la sœur de la mère, c'est-à-dire issus d'une paire de germains de même sexe ; à l'opposé, les cousins croisés sont les enfants du frère de la mère d'Ego et ceux de la sœur du père. Mais le mariage entre cousins croisés n'implique pas nécessairement que la société doive être divisée selon une partition dualiste. On le rencontre en effet dans des sociétés toutes différentes. En organisation dualiste, le mariage des cousins croisés est le mariage le plus proche que l'on puisse effectuer parmi tous les autres. Tandis que l'organisation dualiste « utilise un procédé automatique [la filiation unilinéaire] pour répartir les individus en deux catégories », le mariage des cousins croisés « emploie un procédé de discrimination appliqué séparément à chaque candidat ». Il est donc un cas privilégié du principe de réciprocité entre deux ou plusieurs familles et, « par ses caractères logiques, [il] occupe une place exceptionnelle [...] à la bifurcation qui conduit à deux types extrêmes de réciprocité : l'organisation dualiste et la prohibition de l'inceste ».

Échange restreint, échange généralisé

La distinction entre échange restreint et échange généralisé est due à Lévi-Strauss et permet de dégager trois formes de mariage entre les cousins croisés. « Nous comprenons sous le nom d'échange restreint tout système qui divise le groupe, effectivement ou fonctionnellement, en un certain nombre de paires d'unités échangistes telles que, dans une paire quelconque X − Y, la relation d'échange soit réciproque. » L'organisation dualiste est la forme la plus simple de l'échange restreint, qui connaît par ailleurs des systèmes à 4, 6 et 8 unités échangistes. Dans l'échange généralisé, l'échange n'est pas réciproque mais unilatéral et orienté tel que A donne épouses à B, qui donne à C et ainsi de suite. « Ces systèmes peuvent établir des relations de réciprocité entre un nombre quelconque de partenaires », au minimum trois. Ces systèmes d'échange sont censés se refermer, par exemple C donnant des épouses à A. Ainsi l'échange restreint a pour propriété de relier des paires échangistes, tandis que l'échange généralisé peut créer des chaînes de partenaires dans l'échange. La forme de mariage pour un système d'échange restreint est celui des cousins croisés bilatéraux, tandis que dans l'échange généralisé le mariage se fait avec la cousine croisée matrilatérale ou patrilatérale exclusivement.

Les modalités de l'échange restreint peuvent donc être celles de l'organisation dualiste qui divise la société en deux moitiés échangistes, ou bien elles peuvent être encore plus compliquées, comme celles des systèmes dits à sections ou à classes matrimoniales, étant bien entendu que le nombre de ces dernières est toujours pair. C'est surtout chez les aborigènes d'Australie que l'on a pu observer de tels systèmes. Ainsi, par exemple, la société Kariera est divisée en deux groupes locaux, eux-mêmes divisés chacun en deux sections qui ont reçu un nom. On a d'un côté les sections Karimera et Palyeri, de l'autre les sections Banaka et Burung. L'appartenance aux groupes locaux se transmet en ligne patrilinéaire, mais le fils appartient à l'autre section. Si le père est Karimera, le fils sera Palyeri et le petit-fils de nouveau Karimera. On peut représenter la formule de l'échange restreint chez les Kariera en diagramme. Soit Ka, Pa, Ba et Bu les quatre sections. Le signe d'égalité indique le mariage réciproque entre deux sections. Les flèches verticales indiquent la filiation père-fils :

Dans un tel système, on peut observer une alternance des générations, le petit-fils appartenant à la même section que son grand-père. Le type de mariage qui résulte d'un système Kariera sera celui avec la cousine bilatérale croisée, c'est-à-dire que les enfants issus d'un mariage par échange de sœurs peuvent s'épouser entre eux. La cousine est dite bilatérale car elle est à la fois fille de la sœur du père et fille du frère de la mère d'Ego. D'autres systèmes à classes matrimoniales multiplient le nombre d'unités échangistes, comme chez les Aranda, où on en compte huit. Les règles de l'échange matrimonial font que les plus proches conjoints possibles sont les enfants issus chacun de parents eux-mêmes cousins croisés de même sexe. Le type de mariage est donc bien ici encore bilatéral, mais à deux générations d'intervalle et pourvu que les parents intermédiaires, cousins croisés entre eux, soient de même sexe.

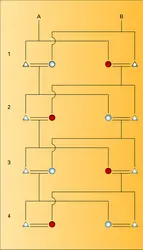

Ainsi le type de mariage des cousins croisés bilatéraux a-t-il des propriétés particulières : il résulte d'un échange de sœurs renouvelé, qui maintient entre deux unités échangistes une relation d'intermariage réciproque. Si, dans un tel système, certains éléments se transmettent en ligne patrilinéaire et d'autres en ligne matrilinéaire, un même ensemble d'éléments sera détenu en génération alternée, le petit-fils se retrouvant dans la même situation que son grand-père. C'est là un système dysharmonique où le mariage avec la cousine bilatérale donne la formule du meilleur « degré d'intégration du système global ». Soit en un diagramme deux lignes patrilinéaires A et B qui s'entre-marient par échanges de sœurs avec la cousine bilatérale. Si le système est dysharmonique, on voit que les couples des générations 1-3 et 2-4, respectivement dans chaque ligne, détiennent à une génération d'intervalle les mêmes éléments patri- et matrilinéaires (sur la figure, les femmes sont représentées en noir ou en blanc pour indiquer le sens de la matrilinéarité).

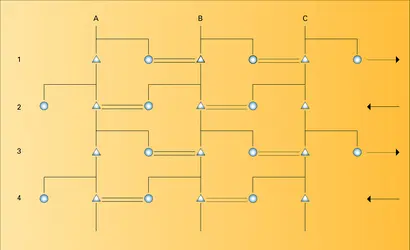

Il en va tout autrement du mariage avec la cousine matrilatérale croisée, c'est-à-dire avec la fille de l'oncle maternel. C'est le mariage type de l'échange généralisé et dont les propriétés diffèrent de celles du modèle précédent. Soit (fig. 3) trois lignes patrilinéaires A, B et C qui, sur trois générations, observent le mariage avec la cousine croisée matrilatérale. Les flèches indiquent le sens des alliances, c'est-à-dire le sens de circulation des femmes. Comme on peut le voir, le modèle est orienté tout entier dans le même sens. Le frère et la sœur ne se marient pas chacun dans la même ligne, mais dans des lignes différentes. Il n'y a pas d'alternance de générations, et le fils et le petit-fils reproduisent l'alliance avec la même ligne que le père. Ainsi la ligne B, par exemple, donne des épouses à la ligne C, les preneurs de femmes, et reçoit ses épouses toujours de la ligne A, les donneurs de femmes. Chaque ligne se trouve donc engagée dans des relations matrimoniales avec deux autres lignes et cela à sens unique. On peut ainsi mettre en série des unités échangistes en nombre varié, mais jamais inférieur à trois. Un tel système suppose que la réciprocité, au lieu d'être honorée sans délai, est différée, puisqu'elle repose sur l'hypothèse d'une fermeture de la chaîne des alliances. L'échange est dit généralisé en ce sens qu'il renvoie à l'ensemble des mariages de la société et qu'il permet de concevoir une plus grande intégration d'unités échangistes. Enfin, ce type de mariage ne fait intervenir qu'une seule filiation, soit matrilinéaire soit patrilinéaire. S'il en était autrement, on ne pourrait retrouver dans une ligne un même ensemble de traits bilinéaires qu'après un nombre de générations égal au nombre de lignes échangistes du système. C'est ce qui a conduit Lévi-Strauss à penser que le mariage avec la cousine matrilatérale croisée, et donc l'échange généralisé, allait de pair avec des systèmes harmoniques, en ce qu'ils transmettent tous les traits suivant la même ligne, soit patrilinéaire, soit matrilinéaire.

Il existe enfin un type de mariage avec la cousine patrilatérale croisée, dont on peut construire le modèle et qui relève des structures élémentaires de parenté. Pourtant, ses propriétés font ressortir les difficultés d'un tel système. On peut le représenter de la manière suivante : soit A, B et C, trois lignes patrilinéaires et une série de mariages patrilatéraux. Après quatre générations consécutives, on remarque que, si le frère se marie bien dans une autre ligne que sa sœur, le père ne voit pas son fils reproduire l'alliance dans le même sens mais à l'inverse ; le petit-fils, au contraire, répète l'alliance dans le même sens que son grand-père : c'est là un phénomène d'alternance des générations qui rappelle le type de mariage bilatéral. D'autre part, l'orientation est inversée à la génération suivante, les femmes « circulant » à rebours. La formule est une sorte d'échange restreint différé d'une génération à l'autre, entre deux lignes A et B, ou entre B et C. Mais l'échange est aussi généralisé, puisqu'il faut au moins trois lignes ou plus pour qu'il puisse se pratiquer, de façon à marier à la fois un frère et une sœur. L'inversion du sens des alliances à chaque génération a fait douter de la viabilité du système. Il est bien évident en tout cas que le degré d'intégration apparente est bien inférieur à celui qui résulte du mariage matrilatéral, car la réciprocité est différée à très court terme, le retour se faisant à la génération suivante. Il semble ici que l'échange ne concerne chaque fois que deux unités, et pour un jeu « au coup par coup » qu'il est possible d'interrompre dès le retour effectué.

Critique de la théorie de l'alliance

Les meilleurs continuateurs de Lévi-Strauss, ceux qui l'ont le mieux compris et qui s'appuient sur des données ethnographiques plus récentes, ont élaboré la critique de la théorie de l'alliance. On peut, sans mettre en doute l'importance des relations d'alliance pour comprendre un système de parenté, se demander si les distinctions entre échange restreint d'un côté et échange généralisé de l'autre sont toujours très pertinentes. On peut tout d'abord remarquer que les systèmes australiens, réputés symétriques, pratiquent la réciprocité non pas tant entre groupes stables mais par transactions individuelles, et donc au seul niveau des catégories que sont les sections ou classes. Il est fréquent aussi de constater que certains systèmes australiens fonctionnent sans classes, et que même des termes de parenté peuvent être des classes. On observe ainsi non plus le bilatéralisme, mais une orientation unilatérale de caractère complexe, c'est-à-dire fonctionnant de la sorte malgré une conceptualisation du système en tant que système d'échange restreint. L'échange généralisé semble parfois opérer à l'intérieur même de l'échange restreint. À l'inverse, si l'on postule la clôture de l'échange généralisé, le conjoint devient bilatéral. Par exemple, si dans le schéma du mariage matrilatéral, la ligne C donne des épouses à la ligne A, toute épouse est à la fois fille du frère de la mère d'Ego et fille de la fille de la sœur du père du père du même Ego. De même, dans le schéma du mariage patrilatéral, si la ligne C échange ses femmes avec la ligne A, toute épouse sera à la fois fille de la sœur du père d'Ego et fille de la fille du frère de la mère de la mère du même Ego. L'échange généralisé clos est un échange bilatéral. Enfin, les modèles proposés des types de mariage des cousins croisés présentent des relations terminologiques « vraies » au lieu de tenir compte du caractère « classificatoire » du terme de parenté considéré. On entend par « classificatoire » un terme qui désigne non seulement, par exemple, la cousine croisée patrilatérale, mais aussi des femmes qui lui sont assimilées, c'est-à-dire le plus souvent ses cousines parallèles (filles des frères de son père et filles des sœurs de sa mère). Ainsi les modèles proposés sont-ils souvent impropres à manifester le caractère classificatoire des parents considérés comme conjoints potentiels. L'analyse détaillée des catégories classificatoires montre, quand elle est menée à bien, que certains des conjoints potentiels sont à la fois matrilatéraux et patrilatéraux, parfois même une disposition classificatoire entre-t-elle en conflit avec les règles d'exogamie entre groupes constitués. Pour toutes ces raisons qui apparaissent aujourd'hui plus claires, il faut admettre que la plupart des systèmes de parenté, s'ils sont parfois élémentaires dans leur formulation des règles de mariage, manifestent en réalité des structures complexes dont l'interprétation limitée au seul domaine de la parenté paraît insuffisante et même inadéquate.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Daniel de COPPET : directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales

Classification

Médias

Autres références

-

ABORIGÈNES AUSTRALIENS

- Écrit par Barbara GLOWCZEWSKI

- 7 154 mots

- 5 médias

...concernent quatre domaines principaux : les relations de parenté et d'alliance, le deuil, les rites totémiques et les rites qui ponctuent le cycle de vie. Le tabou le plus important, commun à tous les Aborigènes, interdit à un garçon et à une fille d'approcher l'un de l'autre et de se parler s'ils sont en... -

ADOPTION

- Écrit par Pierre MURAT

- 8 895 mots

L'adoption a pour but de créer un lien de filiation entre personnes qui ne sont pas apparentées par le sang en tant que parent et enfant. Il s'agit donc d'une filiation qui repose non pas sur le lien biologique, mais sur la volonté : c'est une filiation élective. Bien plus que les règles relatives...

-

AGNAT

- Écrit par Yvan BARBÉ

- 163 mots

Venant du droit romain, « agnat » (en latin agnatus) désigne dans l'anthropologie contemporaine un système de descendance reposant uniquement sur la lignée mâle (par opposition à « cognat », qui qualifie la parenté par les femmes). Le critère de résidence commune et d'autorité (dérivé de...

-

ANTHROPOLOGIE

- Écrit par Élisabeth COPET-ROUGIER et Christian GHASARIAN

- 16 161 mots

- 1 média

Les débuts de l'ethnologie ont été marqués par l'émergence de nouveaux concepts et de nouveaux domaines. Morgan révéla le domaine de laparenté, qui constitua pendant longtemps l'un des fondements de la discipline. Il fut le premier à montrer le caractère classificatoire et systématique des liens... - Afficher les 52 références

Voir aussi

- EXOGAMIE

- SOCIÉTÉS GLOBALES

- FILIATION

- GROUPES, ethnologie

- NUER

- MARIAGE, anthropologie

- MATRILINÉAIRE FILIATION

- PATRILINÉAIRE FILIATION

- ETHNOLOGIE JURIDIQUE

- PROMISCUITÉ SEXUELLE PRIMITIVE

- SAMO

- SEGMENTAIRE SYSTÈME

- COGNATISME

- ETHNOLOGIE HISTOIRE DE L'

- UNIVERSAUX, anthropologie

- STRUCTURALISME, anthropologie

- CONSANGUINITÉ, anthropologie

- BETI, ethnie

- WAKE CHARLES STANILAND (1835-1910)

- INTERDITS, anthropologie

- ALLIANCE