PARENTÉ SYSTÈMES DE

Article modifié le

Les structures complexes

Les structures complexes rassemblent les systèmes de parenté qui ne déterminent pas par des règles positives le choix du conjoint, mais se contentent d'édicter des règles négatives qui précisent les limites des impossibilités de mariage, c'est-à-dire les degrés où l'union serait considérée comme incestueuse. Les critères positifs sont laissés à la disposition des individus et relèvent de facteurs extérieurs à la parenté proprement dite.

Parmi les structures complexes, il faut ranger les systèmes de parenté crow-omaha, qui portent le nom de deux tribus indiennes d'Amérique du Nord. Les systèmes crow présentent la variante matrilinéaire, les systèmes omaha la variante patrilinéaire. Pour les systèmes crow-omaha, on ne peut se marier dans un clan qui a déjà fourni de mémoire d'homme un conjoint à son clan. Ainsi, « chaque fois qu'on choisit une ligne pour obtenir d'elle un conjoint, tous ses membres se trouvent automatiquement exclus du nombre des conjoints disponibles pour la ligne de référence et ce, durant plusieurs générations » (Lévi-Strauss). Tandis que les structures élémentaires cherchent à maintenir l'alliance dans le cadre de la parenté et transforment ainsi des parents en alliés, les systèmes crow-omaha cherchent à rendre incompatibles des liens d'alliance et des liens de parenté ; ils transforment des alliés en parents. Les normes qu'ils proposent sont mécaniques, tandis que les faits qu'ils développent engendrent des réseaux qui relèvent de la probabilité. C'est ainsi que l'on peut considérer que les systèmes crow-omaha sont à la charnière entre systèmes élémentaires et systèmes complexes. Il faut cependant remarquer que, si l'inventaire des possibilités de mariage fait apparaître un très grand nombre de celles-ci théoriquement possibles, les sociétés crow-omaha ont des chiffres de population relativement modestes qui ne dépassent pas 5 000 personnes. Dans de telles conditions démographiques, les possibilités théoriques de mariage ne sont pas toutes, il s'en faut, réalisables. Même avec de pareilles limitations, le réseau des mariages dans une société crow-omaha est d'une complexité si grande que l'on n'a pas pu en décrire les propriétés, faute d'ailleurs de modèles mathématiques adéquats.

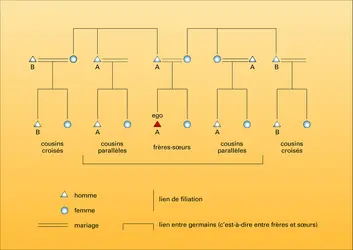

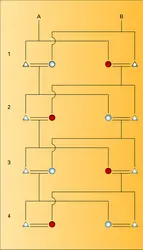

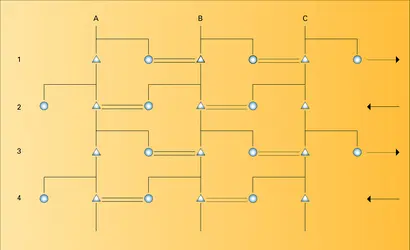

Cependant, les intuitions de Lévi-Strauss ont trouvé une confirmation remarquable dans l'immense travail accompli par Françoise Héritier à partir de son analyse du système de parenté samo, qui présente les caractéristiques reconnues d'un système de type omaha. Compte tenu de l'interdiction de redoubler un mariage qui empêche toute alliance de mariage de caractère transgénérationnel, la question se pose « de savoir si des structures matrimoniales se dégagent cependant et si leur mode opératoire est radicalement différent ou non de celui mis en œuvre dans l'accomplissement des systèmes élémentaires ». Le traitement sur ordinateur d'un corpus de plus de mille mariages permet à F. Héritier de répondre affirmativement à la première question. En effet, les règles énoncées par les Samo sont bien respectées, qu'il s'agisse des interdictions d'épouser une femme des patrilignages du père et de la mère, ou des lignées des grand-mères paternelle et maternelle, ou enfin de l'un des quatre patrilignages de base de ses précédentes épouses. Une étude fort originale de la symétrie entre Ego féminin et Ego masculin met en évidence la possibilité d'un « échange de sœurs, vraies ou classificatoires, toutes les deux générations ». Au « redoublement interdit de l'alliance [...] effectué par des consanguins de même sexe du même groupe patrilinéaire, il convient d'opposer l'échange recommandé dont les acteurs sont des paires croisées ». Au « critère de l'appartenance de droit (par la naissance) à un lignage », il faut adjoindre celui du « partage en commun des mêmes lignages de type maternel pour comprendre pourquoi les prohibitions touchent tous les consanguins cognatiques jusqu'au troisième degré canon ». On peut alors proposer un modèle où chacun des deux lignages comporte deux lignes agnatiques de descendance, et où « l'échange restreint, régulier, devient possible entre patrilignages deux à deux ». « Ainsi l'échange de sœurs de façon régulière entre deux patrilignages est-il compatible avec les interdictions de duplication de l'alliance par des consanguins de même sexe. » Soit la figure. F. Héritier montre que non seulement « les unions sont bien rendues possibles une fois hors de la portée des interdits », mais qu'elles sont « recherchées, et de façon non aléatoire ». À l'opposé des systèmes asymétriques d'alliance qui répètent des mariages effectués par des consanguins de même sexe, les systèmes crow-omaha répètent des mariages effectués par des consanguins de sexe différent. « Il n'y a pas de sens unique de l'alliance ; et, dans la relation mutuelle entre deux groupes, ils sont simultanément donneurs et preneurs d'épouses ». De cette manière, les systèmes crow-omaha sont compris comme relevant des mêmes méthodes d'explication que les systèmes élémentaires.

À partir de son étude des Beti du Cameroun, Michael Houseman propose de distinguer parmi les systèmes crow-omaha ceux qui, comme les Samo du Burkina Faso, présentent « une structure synchronique fondée sur des règles centrées sur des sujets individuels » et ceux qui, comme les Beti, « obéissent à une structure dynamique fondée sur des catégories centrées sur des sujets collectifs ». « Le schéma structurel samo repose sur un principe (d'échange) propre aux collectivités particulières, celle du schéma beti repose sur une dynamique (homogénéisante) propre au réseau dans son ensemble. » Les faits de mariage samo relèvent d'un modèle mécanique ; les faits beti d'un modèle statistique qu'il faut comprendre comme « la mise en œuvre au niveau global de structures diachroniques, non échangistes », qui subordonnent le niveau local. Ainsi se trouve posée, grâce à des travaux récents, la question la plus ardue, celle de la transition structurale entre systèmes élémentaires et complexes.

En dehors des systèmes crow-omaha, il faut faire une place importante aux systèmes « indifférenciés » ou « cognatiques ». On a cru longtemps que les systèmes de parenté européens constituaient l'essentiel du groupe des sociétés à parenté complexe. Aujourd'hui, on sait que ces systèmes sont beaucoup plus répandus et ne sont pas l'apanage des sociétés modernes. En effet, tout le monde malayo-polynésien comporte une grande variété de systèmes indifférenciés. Par rapport aux systèmes crow-omaha, ces systèmes présentent des réseaux de mariage aussi aléatoires et compliqués, mais ils établissent des règles différentes. Ainsi, les systèmes indifférenciés ne privilégient aucune ligne de filiation et la conséquence est que les groupes de filiation définis par rapport à un ancêtre commun se recoupent les uns les autres et ne forment pas des entités distinctes, capables d'avoir une identité ou une localisation. Seules des fonctions rituelles peuvent être assurées par de tels groupes, par exemple auprès du site funéraire de l'ancêtre. Il est également possible de voir des groupes de filiation indifférenciés ne pas se recouper, c'est à la condition qu'ils ne soient jamais complets. Tous ces systèmes en réalité « font passer les niveaux de génération avant les lignées [...] et définissent les empêchements au mariage en considération des degrés individuels de parenté plutôt qu'en frappant d'interdiction des classes entières ». Avec une terminologie d'ordinaire « hawaïenne », à la nomenclature restreinte, les interdictions de mariages s'étendent en général jusqu'au quatrième degré de cousinage, parfois même au-delà, et les règles sont très précises qui veillent à l'observance de ces interdits. L'explication des systèmes de parenté indifférenciés est un problème très actuel en ethnologie et il n'a pas encore trouvé de solution satisfaisante. C'est qu'en effet la théorie qui se fonde sur l'étude des groupes de filiation est difficilement applicable, à moins que l'on ne réduise l'unilinéarité, que l'on veut malgré tout sauver, à de l'idéologie. On peut aussi ne vouloir s'attacher qu'au mode de recrutement des groupes en fonction de la seule parenté, mais on comprend mal comment ces groupes peuvent être localisés et propriétaires du sol alors qu'à la génération suivante tout est bouleversé. D'un autre côté, la théorie de l'alliance ne donne pas de solution satisfaisante, car il est bien évident qu'à s'en tenir au seul niveau de la parenté les systèmes indifférenciés ne manifestent pas une armature capable de les sous-tendre. Pour cette raison, certains ethnologues ont espéré trouver une meilleure explication en ayant recours aux dispositions foncières et aux mécanismes politiques. C'est ce qui a fait proposer par Lévi-Strauss l'image des sociétés à filiation unilinéaire comme ayant un « squelette interne », alors que les systèmes indifférenciés auraient un « squelette externe », en ce sens que « les statuts réels sont extérieurs aux individus qui peuvent, de ce fait, et dans des limites que leur imposent ces contraintes, définir leur statut familial et social avec une certaine marge de liberté ». L'image est certainement parlante et on peut penser que des études détaillées viendront la préciser. Il sera alors possible à l'étude de la parenté des systèmes complexes d'enrichir la connaissance que l'on a des sociétés modernes. Enfin, la théorie des systèmes indifférenciés devrait pouvoir mieux cerner les phénomènes de parenté et mieux définir ce qu'il en est de la parenté elle-même, espace social ouvert à certains jeux et profitant du rythme des générations pour créer une diachronie signifiante.

À chacun des systèmes présentés correspond un vocabulaire de parenté qui, de par sa complexité même, permet de pousser l'analyse au-delà des normes juridiques ou sociales, et cela dans deux directions différentes. D'une part, la relation entre système terminologique des appellations et système des attitudes permet de lier le comportement à certains traits pertinents de la terminologie, et cela en relation également avec les dispositions de la filiation et des règles de mariage. D'autre part, la logique interne des systèmes terminologiques et les oppositions qui les constituent en tant que systèmes sont à mettre en rapport avec les niveaux symboliques.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Daniel de COPPET : directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales

Classification

Médias

Autres références

-

ABORIGÈNES AUSTRALIENS

- Écrit par Barbara GLOWCZEWSKI

- 7 154 mots

- 5 médias

...concernent quatre domaines principaux : les relations de parenté et d'alliance, le deuil, les rites totémiques et les rites qui ponctuent le cycle de vie. Le tabou le plus important, commun à tous les Aborigènes, interdit à un garçon et à une fille d'approcher l'un de l'autre et de se parler s'ils sont en... -

ADOPTION

- Écrit par Pierre MURAT

- 8 895 mots

L'adoption a pour but de créer un lien de filiation entre personnes qui ne sont pas apparentées par le sang en tant que parent et enfant. Il s'agit donc d'une filiation qui repose non pas sur le lien biologique, mais sur la volonté : c'est une filiation élective. Bien plus que les règles relatives...

-

AGNAT

- Écrit par Yvan BARBÉ

- 163 mots

Venant du droit romain, « agnat » (en latin agnatus) désigne dans l'anthropologie contemporaine un système de descendance reposant uniquement sur la lignée mâle (par opposition à « cognat », qui qualifie la parenté par les femmes). Le critère de résidence commune et d'autorité (dérivé de...

-

ANTHROPOLOGIE

- Écrit par Élisabeth COPET-ROUGIER et Christian GHASARIAN

- 16 161 mots

- 1 média

Les débuts de l'ethnologie ont été marqués par l'émergence de nouveaux concepts et de nouveaux domaines. Morgan révéla le domaine de laparenté, qui constitua pendant longtemps l'un des fondements de la discipline. Il fut le premier à montrer le caractère classificatoire et systématique des liens... - Afficher les 52 références

Voir aussi

- EXOGAMIE

- SOCIÉTÉS GLOBALES

- FILIATION

- GROUPES, ethnologie

- NUER

- MARIAGE, anthropologie

- MATRILINÉAIRE FILIATION

- PATRILINÉAIRE FILIATION

- ETHNOLOGIE JURIDIQUE

- PROMISCUITÉ SEXUELLE PRIMITIVE

- SAMO

- SEGMENTAIRE SYSTÈME

- COGNATISME

- ETHNOLOGIE HISTOIRE DE L'

- UNIVERSAUX, anthropologie

- STRUCTURALISME, anthropologie

- CONSANGUINITÉ, anthropologie

- BETI, ethnie

- WAKE CHARLES STANILAND (1835-1910)

- INTERDITS, anthropologie

- ALLIANCE