- 1. Caractéristiques physiques et humaines

- 2. Chinois et Occidentaux

- 3. Une colonie japonaise

- 4. La république de Chine

- 5. De l'isolement international à la reprise de liens informels

- 6. Les prémices de la démocratisation

- 7. Politique et société contemporaine

- 8. Le développement économique

- 9. La littérature

- 10. Le cinéma

- 11. Bibliographie

TAÏWAN [T'AI-WAN]

Article modifié le

Taïwan, ou Formose (la « Belle », du portugais ilha Formosa), est une île, aujourd'hui siège de la république de Chine, cependant que la République populaire de Chine la considère comme une partie de son territoire. Elle est séparée de la Chine continentale par un détroit peu profond, large en moyenne de 160 kilomètres (vraisemblablement un fossé tectonique), et est située sur le cercle volcanique et sismique circumpacifique, à mi-distance des Philippines et de l'archipel japonais d'Okinawa.

Taïwan s'est développée progressivement pour passer, en trente ans, d'une économie agricole traditionnelle à une économie de « nouveau pays industriel ». Son dynamisme à l'exportation, à partir des années 1960, a permis une croissance économique régulière. Depuis la fin des années 1980, celle-ci dépend de plus en plus de délocalisations massives sur le continent et d'une reconversion technologique de grande envergure.

C'est sa situation insulaire qui a sans doute valu à cette province chinoise, peuplée de Chinois depuis le xviie siècle au moins, d'être séparée à trois reprises de la Chine propre, sous les effets combinés de la dissidence politique et de l'intervention étrangère : au xviie siècle, quand Espagnols et Hollandais tentèrent de la coloniser, mais en furent chassés par des légitimistes Ming eux-mêmes séparatistes ; de 1895 à 1945, quand le Japon s'en empara par la force et en fit une colonie d'exploitation ; depuis 1949, date à laquelle la protection militaire et diplomatique américaine a permis au Kuomintang (KMT ou Guomindang), alors en pleine débâcle, de se réfugier dans l'île et d'y consolider les débris de son pouvoir.

Caractéristiques physiques et humaines

Une nature violente

Taïwan est de loin la plus grande des vingt-deux îles de son groupe (35 873 km2), qui forment, avec les soixante-quatre îles de l'archipel de Penghu (ou Pescadores, 127 km2), un territoire de 36 000 kilomètres carrés. Elle est très montagneuse : le tiers de l'île a plus de 1 000 mètres d'altitude, et son point culminant (Yushan, 3 997 m) est plus élevé que ceux de la Chine orientale, des Philippines ou du Japon. Les montagnes couvrent la majeure partie orientale de l'île, cependant qu'à l'ouest une grande plaine alluviale succède aux collines du Nord : le relief est donc fortement dissymétrique. Les montagnes centrales, Chungyang Shandi, comprennent une grande chaîne centrale, Chungyang Shanmo, toute proche de la côte orientale (voir carte Contraintes naturelles et industrialisation). Cette chaîne centrale, à peu près parallèle au littoral, bien que légèrement concave, est, avec ses soixante-deux pics supérieurs à 3 000 mètres, la ligne majeure de partage des eaux. En revanche, à l'ouest, le Chungyang Shanmo est flanqué de trois chaînes d'altitudes moyennes plus modestes : Hsüehshan, la plus élevée, puis Yushan, pratiquement parallèle à Alishan, la plus basse, qui domine la plaine occidentale au sud du principal cours d'eau de l'île, le Choshui hsi (186 km). Les paysages sont d'une remarquable beauté. Les terrains sont les mêmes qu'en Chine du Sud-Est et correspondent au pseudosocle de Manji : terrains primaires et secondaires plissés à plusieurs reprises, notamment au Crétacé (plissements siniens), avec intrusions granitiques et éruptions de rhyolites. Ces terrains ont, en outre, subi des plissements plus récents, oligocènes, complétés par des intrusions pliocènes et des éruptions volcaniques quaternaires. Mais, comme aux Philippines et au Japon, les grandes lignes de relief sont dues à des failles très récentes (pliocènes et quaternaires) : escarpement séparant Chungyang Shanmo et Hsüehshan ; escarpements encadrant les horsts de Yushan et d'Alishan ; vallée longitudinale de faille active de Hualien à Taitung (Taitung Rift Valley), où se rencontrent la plaque Philippines (à laquelle appartient une chaîne côtière Haian Shanmo) et la sous-plaque de Chine du Sud. Plus de cent sources chaudes, pour la plupart situées dans les vallées des montagnes centrales, témoignent de ces mouvements tectoniques, qui se manifestent par des milliers de secousses sismiques, parmi lesquelles on dénombre, en moyenne, plus de deux cent soixante tremblements de terre par an : le plus meurtrier fut celui du 21 avril 1935, qui causa la mort de plus de 3 200 personnes et détruisit près de 55 000 maisons.

Cependant, le séisme du 21 septembre 1999, dont l'épicentre était situé en plein cœur des Montagnes centrales, marquera l'histoire de l'île. La principale secousse, d'une magnitude de 7,3 sur l'échelle de Richter, suivie de multiples répliques, fit en effet 2 104 morts, plusieurs centaines de disparus, 8 713 blessés et plus de 100 000 sans-abri. Les districts de Nantou et de Taichung furent les plus durement touchés.

Le climat, presque tropical au nord et tropical au sud, est plus chaud que celui de la Chine continentale, surtout en hiver, parce que l'île est baignée par le courant du Kuroshio. L'hiver des plaines est doux : de novembre à mars, la moyenne thermique du mois le plus froid est supérieure à 10 0C au nord et supérieure à 20 0C à Hengchun (« printemps éternel »), au sud ; toutefois, l'alizé de nord-est canalise des décharges d'air polaire qui accentuent les amplitudes diurnes jusqu'à créer des risques de gel, la nuit, sur la côte ouest, et endommager les cultures de pentes, comme le thé et les agrumes, de Taipei à Chiayi. Le Taanhsi, qui coule vers l'ouest entre Miaoli et Taichung, correspond à la limite septentrionale des cultures tropicales. D'avril à octobre, le flux chaud de la mousson tend à égaliser les températures, dont la moyenne, supérieure à 20 0C, atteint 27 0C de juin à août, avec des maximums pouvant dépasser 39 0C. Dans les montagnes, la température décroît régulièrement avec l'altitude : un climat tempéré de montagne fait place à un climat froid d'altitude, avec des chutes de neige assez importantes pour permettre une saison de ski au mont Hohuan (3 416 m), au centre de l'île, en janvier et février. Les pluies sont abondantes (plus de 2 500 mm en moyenne), mais la dissymétrie du relief se traduit par une dissymétrie dans la répartition des précipitations : la côte est, où les typhons se heurtent au Chungyang Shanmo, reçoit, en moyenne, 2 500 millimètres de pluie, tandis que certains points de la côte ouest n'en reçoivent guère que 1 200 millimètres. Sur les hauts sommets, les maximums dépassent 8 000 millimètres, alors que Penghu reçoit à peine 1 000 millimètres de pluie. 80 % des pluies tombent en période de mousson, d'avril à octobre ; sous forme de « pluies des prunes » (meiyu), de la mi-mai à la mi-juin, d'orages de fin d'après-midi et, occasionnellement, de fortes pluies de typhons.

L'extrême nord de l'île, abrité par les Chungyang Shandi, reçoit toutefois ses principales pluies d'octobre à mars, pluies fines et durables, au sein d'un fort alizé de nord-est : le Sud-Ouest connaît alors une relative sécheresse qui rend l'irrigation indispensable. Comme les Philippines, le Japon et les côtes chinoises, Taïwan est dévastée presque chaque année par trois ou quatre typhons, responsables des plus grandes inégalités dans la répartition des pluies. Le nombre et les conséquences des typhons varient beaucoup d'une année à l'autre. S'ils ont fait plus de cent morts et deux cents blessés en moyenne annuelle depuis quatre-vingt dix ans, ils font, de nos jours, moins de victimes, mais causent des pertes matérielles beaucoup plus lourdes. Leur fréquence est maximale en août, juillet puis septembre : celui du 7 août 1959 donna lieu à une inondation d'une puissance exceptionnelle qui fit plus de mille morts, détruisit plus de quarante-six mille maisons et rendit indispensable le remembrement de plusieurs centaines de milliers d'hectares sur la côte ouest.

Une des plus fortes densités du monde

Taïwan compte 23,3 millions d'habitants environ en 2013, soit une des densités les plus élevées du monde : 649 habitants au kilomètre carré, plus de deux fois supérieure à celle de la province du Fujian qui lui fait face. Cette population est très inégalement répartie : les montagnes, refuge traditionnel des autochtones, sont très peu peuplées, souvent vides ; le littoral pacifique n'a qu'un peuplement ponctuel peu important au total (districts de Taitung et Hualien : environ 80 hab./km2) ; en revanche, les districts de Changhua, au centre de la côte ouest, et ceux de Taipei et de Taoyuan, au nord, ont une densité moyenne très élevée (plus de 1 000 hab./km2).

La très grande majorité de la population est chinoise, émigrée surtout du Guangdong et du Fujian ; les premiers Chinois apparurent avant le xiie siècle ; la colonisation chinoise s'accentua de 1661 à 1895, pendant la période où l'île fut rattachée à l'Empire. La période japonaise vit arriver, en grand nombre, administrateurs, techniciens et colons, mais, si l'empreinte japonaise est demeurée importante, les Japonais eux-mêmes furent rapatriés en 1945. C'est à partir de cette époque, et jusqu'en 1950, que l'île reçut l'armée et nombre de membres du Kuomintang, de sorte qu'une part de la population descend de ce million de réfugiés. Les Hakkas représentent 15 % de la population ; mais, mis à part le pékinois qui est la « langue nationale » (guoyu), le minnanhua, dialecte du sud du Fujian, est le plus répandu. La moitié de la population pratique une religion. Les rites bouddhistes (22 % de pratiquants) et taoïstes (21 %) dominent, associés à l'idéal social confucéen. Il y a également plus de 725 000 chrétiens, dont plus de la moitié sont des protestants, et 50 000 musulmans.

La population aborigène de Taïwan est encore représentée, au début du xxie siècle, par environ 400 000 autochtones appartenant à quatorze tribus (Ami, les plus nombreux ; Atayal, Bunun, Saisiyat, Tsou, Puyuma, Rukai, Paiwan, Kavalan, Sakizaya, Thao, Truku, Seedeq ; Yami, les moins nombreux, pêcheurs de l'île de Lanyu) : ces tribus, sans doute austronésiennes, restées longtemps primitives dans les régions les plus reculées qui leur sont réservées (montagnes, Lanyu), s'intègrent de plus en plus à la population. Les mariages mixtes aidant, il est de plus en plus difficile de distinguer l'origine chinoise ou aborigène des « nouveaux Taïwanais », selon la formule de Lee-Teng-hui.

L'accroissement de la population a été particulièrement rapide, puisque l'on ne comptait que 3 millions d'habitants en 1905 : la dernière vague d'immigration en est beaucoup moins responsable que l'accroissement naturel qui, de 1920 à 1940, aurait été le plus fort du monde (2,4 % par an, en moyenne). Grâce au succès de la planification, la natalité a aujourd'hui nettement baissé (de 41,4‰ en 1957, elle est tombée à moins de 30‰ en 1967 et à 8,5‰ en 2011), mais la mortalité est exceptionnellement faible (6,6‰ en 2013), par suite de la jeunesse de la population, des remarquables progrès de l'hygiène dès l'époque japonaise et de l'éradication des grandes endémies, après la Seconde Guerre mondiale, qui a allongé l'espérance de vie de seize années entre 1951 et 1977, la portant, en 2011, à soixante-seize ans pour les hommes et à plus de quatre-vingt deux ans pour les femmes ; le paludisme a été vaincu dès 1965 (alors qu'il y avait 1,2 million d'impaludés en 1952, sur 8,1 millions d'habitants), de sorte que la progression démographique continue, atténuée.

La qualité de ses ressources humaines constitue l'un des principaux facteurs de la réussite économique de Taïwan. Les écoles primaires et secondaires instruisent plus de 99,8 % des enfants en âge scolaire. La densité des centres universitaires est de loin la plus forte à Taipei, Taichung et Hsinchu. L'enseignement supérieur met l'accent sur les sciences et la technologie, qui correspondent à la demande du marché de l'emploi.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Philippe CHEVALÉRIAS : docteur en études chinoises (Institut national des langues et civilisations orientales, Paris), maître de conférences en langue et civilisation chinoises à l'université Charles-de-Gaulle Lille 3

- Évelyne COHEN : chercheur de troisième cycle à l'université de Paris-VII

- Jean DELVERT : docteur ès lettres, professeur émérite à l'université de Paris-Sorbonne

- François GODEMENT : maître de conférences à l'Institut national des langues et civilisations orientales, maître de recherche à l'Institut français des relations internationales

- Adrien GOMBEAUD : journaliste

- Frank MUYARD : maître de conférences, responsable du centre de Taipei de l'Ecole française d'Extrême-Orient

- Angel PINO : professeur émérite des Universités, université Bordeaux Montaigne

- Isabelle RABUT : professeure émérite à l'Institut national des langues et civilisations orientales (Inalco)

- Pierre SIGWALT : docteur de troisième cycle en études sur l'Extrême-Orient et l'Asie-Pacifique, consultant-formateur Chine, journaliste

- Charles TESSON : critique de cinéma, maître de conférences en histoire et esthétique de cinéma, université de Paris-III-Sorbonne nouvelle

- Encyclopædia Universalis : services rédactionnels de l'Encyclopædia Universalis

Classification

Médias

Autres références

-

TAÏWAN, chronologie contemporaine

- Écrit par Universalis

-

SHIMONOSEKI TRAITÉ DE (17 avr. 1895)

- Écrit par Vincent GOURDON

- 184 mots

L'annexion de Formose par le Japon est réalisée par le traité de Shimonoseki (17 avril 1895) qui achève la courte guerre sino-japonaise de 1894-1895. Elle marque la véritable entrée du Japon dans le cercle restreint des puissances impérialistes de la fin du xixe siècle. Longtemps fermé...

-

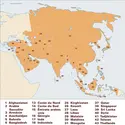

ASIE (Structure et milieu) - Géographie physique

- Écrit par Pierre CARRIÈRE , Jean DELVERT et Xavier de PLANHOL

- 34 880 mots

- 8 médias

Taiwan, 35 970 km2, qu'un détroit peu profond, vraisemblablement un fossé tectonique, sépare de la Chine, est une île très montagneuse : le point culminant atteint 3 997 m dans le Yushan et le tiers de l'île a plus de 1 000 m d'altitude. Le relief dissymétrique dessine une concavité vers le Pacifique... -

ASIE (Géographie humaine et régionale) - Dynamiques régionales

- Écrit par Manuelle FRANCK , Bernard HOURCADE , Georges MUTIN , Philippe PELLETIER et Jean-Luc RACINE

- 24 799 mots

- 10 médias

Pendant la colonisation japonaise, la Corée etTaïwan se modernisent : infrastructures, quelques industries lourdes, développement agricole, instruction publique, formation d'une classe de technocrates. Une fois l'indépendance acquise et les troubles de la « guerre froide » dissipés, la réforme agraire... -

CHIANG CHING-KUO (1909-1988)

- Écrit par Yves SUAUDEAU

- 493 mots

- 1 média

Fils de Chiang Kai-chek (Tchiang Kai-chek) qui l'envoie, adolescent, suivre les cours de l'université Sun Yat-sen à Moscou, Chiang Ching-kuo (Jiang Jingguo) ne regagne la Chine qu'en 1937, soit dix ans après la rupture intervenue entre son père et Moscou. En Union soviétique, le jeune Chiang est entré...

- Afficher les 27 références

Voir aussi

- DENSITÉ DE POPULATION

- ANTICOMMUNISME

- BLOCS POLITIQUE DES

- TYPHONS

- HOLLANDAIS EMPIRE COLONIAL

- FRANCO-CHINOISE GUERRE (1884)

- CANONNIÈRE POLITIQUE DE LA

- EXTRÊME-ORIENT

- ALLIANCES MILITAIRES CONTEMPORAINES

- GUERRES D'INDÉPENDANCE & INSURRECTIONS PATRIOTIQUES

- CHEN SHUI-BIAN (1950- )

- DÉMOCRATISATION

- TAÏWANAISE LITTÉRATURE

- ZHANG WOJUN ou CHANG WO-CHUN (1902-1955)

- CHEN JIYING ou CH'EN CHI-YING ou TCH'EN KI-YING (1908-1997)

- BAI XIANYONG (1937- )

- LI ANG (1952- )

- MARIAGE HOMOSEXUEL

- CEINTURES OROGÉNIQUES PÉRIPACIFIQUES ou CERCLE DE FEU DU PACIFIQUE

- CHINE, géographie

- SINO-AMÉRICAINES HISTOIRE DES RELATIONS

- MOUVEMENT SOCIAL

- TREMBLEMENT DE TERRE

- CHINE, histoire : l'Empire, des Yuan à la Révolution de 1911

- CHINE, économie

- ZHENG CHENGGONG [TCHENG TCH'ENG-KONG] ou KOXINGA (1624-1662)

- LIU MINGCHUAN [LIEOU MING-TCH'OUAN] (1836-1896)

- LIU YONGFU [LIEOU YONG-FOU] (1837-1917)

- GOTO SHIMPEI (1857-1929) proconsul de Taïwan (1898-1906)

- CHUNGYANG SHANMO

- MANJI PSEUDO-SOCLE DE

- PESCADORES ARCHIPEL DES, chin. PENGHU [P'ENG-HOU]

- MA YING-JEOU (1950- )

- TSAI MING-LIANG (1957- )

- CROISSANCE ÉCONOMIQUE

- EXPORTATIONS

- GUOMINDANG (GMD) ou KUOMINTANG ou KOUO-MIN-TANG (KMT)

- JAPON, histoire, de l'ère Meiji à 1946

- ÉCHANGE, économie

- DÉPENDANCE ÉCONOMIQUE

- IMPÉRIALISME CULTUREL

- POÉSIE CHINOISE

- ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, économie

- CHINOISE LITTÉRATURE, XXe et XXIe s.

- RELATIONS ÉCONOMIQUES INTERNATIONALES

- COMMERCE DES ARMES

- JAPONAIS, langue

- CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE

- TAÏWAN CINÉMA DE

- ZHU TIANXIN (1958- )

- WEI TE-SHENG (1969- )

- ANG LEE (1954- )

- TSAI ING-WEN (1956- )

- SYAMAN RAPONGAN (1957- )

- LUO YIJUN (1967- )

- WUHE (1951- )

- LI YONGPING (1947-2017)

- ZHANG GUIXING (1956- )