- 1. Caractéristiques physiques et humaines

- 2. Chinois et Occidentaux

- 3. Une colonie japonaise

- 4. La république de Chine

- 5. De l'isolement international à la reprise de liens informels

- 6. Les prémices de la démocratisation

- 7. Politique et société contemporaine

- 8. Le développement économique

- 9. La littérature

- 10. Le cinéma

- 11. Bibliographie

TAÏWAN [T'AI-WAN]

Article modifié le

Chinois et Occidentaux

Le peuplement chinois

Connue des Chinois depuis des siècles, Taïwan n'avait longtemps été fréquentée que par des pirates, des contrebandiers du sel, des pêcheurs, des marchands. En effet, le jeu alterné des moussons en faisait un relais commode, en direction soit du Japon, soit du Sud-Est asiatique, soit de la côte chinoise du Fujian. Ces aventuriers chinois se heurtaient à l'hostilité des aborigènes (Atayal, Saisiyat, Bunun, Tsou, Rukai et Ami), venus de Malaisie ou d'Indochine en des temps anciens.

Au xviie siècle, alors que commençait l'émigration massive de paysans chinois venus s'installer sur les meilleures terres à riz des plaines, arrivèrent les Portugais, les Espagnols, les Hollandais. Un moment implantés dans l'archipel voisin des Pescadores (« les pêcheurs »), les Portugais s'effacèrent vite. La rivalité entre Espagnols et Hollandais fut plus sévère, marquée par plusieurs guerres. Les Espagnols ne se maintinrent dans le nord de l'île que de 1626 à 1642. Les Hollandais, qui avaient bâti en 1624 dans le sud de l'île la grosse forteresse de Zeelandia, consolidèrent peu à peu leur pouvoir ; ils tinrent tête aux expéditions des tribus aborigènes, repoussèrent des attaques japonaises, conclurent un accord avec le gouvernement chinois qui tolérait leur présence. Ils encouragèrent la venue de paysans chinois, tirant de gros profits du commerce du sucre, de l'indigo, du poisson séché. Mais cette première période coloniale de l'histoire de Taïwan se termine avec l'arrivée en 1661 de la flotte de Zheng Chenggong, un chef nationaliste resté fidèle à la dynastie déchue des Ming. Il vint s'y installer avec ses partisans, pour continuer la lutte contre les Mandchous devenus maîtres du reste de la Chine.

Zheng Chenggong (appelé Koxinga par les Occidentaux) était un pirate-marchand qui menait depuis quinze ans (les Ming avaient perdu Pékin en 1644) une guérilla navale très efficace contre les Mandchous, sur les côtes de Chine du Sud. Son mouvement de dissidence politique n'était pas seulement fondé sur le protonationalisme (sous la forme du loyalisme pro-Ming), mais aussi sur les aspirations d'un capitalisme mercantile que les rigueurs de la bureaucratie économique d'État poussaient vers les voies les plus illégales. Ces deux aspects – lutte contre la dynastie étrangère et lutte contre les monopoles économiques par la piraterie – se trouvaient confondus dans son appartenance à la Triade, la grande organisation antimandchoue de Chine du Sud ; Taïwan, de par sa situation insulaire, fournissait un cadre géopolitique très adapté à ce double objectif.

Ayant échoué dans une attaque contre Nankin en 1658-1659, Koxinga se replie en 1661 sur Taïwan et en chasse les Hollandais par de vigoureuses offensives. L'île devient une principauté autonome, dirigée après la mort de Koxinga (1662) par son fils. Des dizaines de milliers de partisans des Ming quittent les régions côtières de la Chine du Sud, malgré les interdictions officielles ; ils contribuèrent au développement économique de Taïwan : pêche, culture du riz, de la canne à sucre et de la patate ; le commerce de Taïwan avec le Japon, le Vietnam, le Cambodge, le Siam, les Philippines était prospère. Les Mandchous ne réussirent à reprendre le contrôle de l'île qu'en 1683.

Aux xviiie et xixe siècles, le développement de Taïwan se poursuit. L'émigration paysanne chinoise continue, depuis les plaines côtières surpeuplées du Fujian et du Guangdong. Mais cette émigration entraîne de fréquents heurts avec les aborigènes, qui résistent.

Chez ces émigrés chinois venus de Chine du Sud, les sociétés secrètes étaient aussi influentes que dans leurs districts d'origine. Les révoltes contre les fonctionnaires mandchous étaient fréquentes. Le proverbe disait : « Tous les trois ans, une révolte mineure ; tous les cinq ans, une révolte majeure. » Mais, en 1780, la Triade organisa dans l'île de Taïwan une révolte beaucoup plus importante. Les sociétés secrètes étaient également liées étroitement aux groupes de pirates, auxquels les anfractuosités des côtes de l'île assuraient l'impunité en leur fournissant des abris presque inexpugnables.

Menaces ultérieures et modernisation

Taïwan attira très vite les convoitises des Occidentaux ; dès la première guerre de l'opium, les troupes anglaises avaient attaqué l'île. Après la seconde guerre de l'opium, les Occidentaux imposèrent en 1860 l'« ouverture » des ports de Tamsui (Danshui), Keelung (Jilong), Anping et Takao (Gaoxiong). La « politique de la canonnière », par laquelle les Occidentaux cherchaient à rendre docile la Chine, fut particulièrement active à Taïwan : en 1869, les Britanniques bombardèrent Anping ; la même année, les États-Unis dirigèrent une expédition punitive contre une tribu de l'intérieur.

En 1874, la menace se fit plus pressante et vint cette fois du Japon. Les milieux expansionnistes de Tokyo prirent prétexte de la mort de pêcheurs des îles Ryukyu, région traditionnellement tributaire de la Chine, mais sur laquelle le Japon prétendait établir sa suzeraineté. Ces pêcheurs avaient été tués au cours de batailles contre les aborigènes de Taïwan. Une expédition japonaise attaqua Jilong, le grand port de Taïwan. Devant la résistance chinoise, le Japon recula, mais contraignit la Chine à accepter le paiement d'une indemnité, bien qu'elle ait été la victime de l'agression.

Il en fut de même en 1884-1885, cette fois du côté de la France. Quand la Chine décida de se porter au secours du Vietnam attaqué par la France, la marine française attaqua et bombarda les ports de Jilong et de Danshui, et décréta le blocus de Taïwan ; le riz était déclaré contrebande de guerre. Jilong, un moment occupé par les Français, ne fut évacué qu'après la défaite complète de la Chine.

La résistance chinoise avait été dirigée par Liu Mingchuan (1836-1896), le gouverneur du Fujian. Envoyé dans l'île de toute urgence, il avait défendu Taipeh (Taibei) contre le corps de débarquement français. En 1887, il fut nommé gouverneur de Taïwan, devenue province de plein droit (l'île, comme les Pescadores, dépendait jusque-là du Fujian). Il fonda un arsenal et une poudrerie, installa des batteries d'artillerie autour des cinq principaux ports, renforça la marine de guerre. Il établit un nouveau cadastre, réorganisa les impôts et créa des bureaux d'État qui contrôlaient la production de camphre, de soufre, de sel, d'or et de charbon. Il modernisa la capitale provinciale, Taipeh, faisant paver les rues et faisant éclairer celles-ci à l'électricité. Il construisit le premier chemin de fer, créa un système moderne de postes et télégraphes, réunit l'île à la côte du Fujian par un câble sous-marin. Il développa le commerce d'exportation du thé et créa sous patronage officiel une compagnie de navigation à vapeur desservant Taïwan, la Chine propre, l'Inde, les mers du Sud. Il avait aussi créé à Taipeh des écoles modernes où l'on étudiait l'anglais, et le matériel nécessaire à tout ce programme d'équipement provenait d'Angleterre. Mais ce soldat de fortune, gagné à la modernisation, avait de nombreux ennemis à la cour ; disgrâcié en 1891 sous la pression des ultraconservateurs, il quitta son poste.

Quand, en avril 1895, le Japon imposa à la Chine le traité de Shimonoseki, il se fit céder Taïwan ainsi que l'archipel voisin des Penghu (Pescadores). Mais la population chinoise de l'île se révolta contre cette cession, au sujet de laquelle on ne l'avait même pas consultée. La gentry locale, à laquelle s'était rallié le gouverneur Tang Jingsong, tenta d'offrir à l'Angleterre, qui refusa, le protectorat de l'île ; la France, pressentie à son tour, refusa aussi. Taïwan fut alors proclamée république indépendante, deux ans avant les Philippines, seize ans avant la Chine propre. Le gouverneur Tang accepta la présidence, une nouvelle bureaucratie patriote fut mise en place et un Parlement convoqué. La vraie tête du mouvement de résistance était Liu Yongfu (1837-1917), ancien chef de bandits, ancien commandant du corps des Pavillons noirs, que la Chine avait envoyé défendre le Vietnam en 1883-1885 contre l'agression française.

Les troupes japonaises débarquèrent au début de juin 1895, une semaine après la proclamation de la république. Celle-ci s'effondra immédiatement dans le nord de l'île. Mais, au sud, la résistance continua jusqu'en octobre sous la direction de Liu Yongfu.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Philippe CHEVALÉRIAS : docteur en études chinoises (Institut national des langues et civilisations orientales, Paris), maître de conférences en langue et civilisation chinoises à l'université Charles-de-Gaulle Lille 3

- Évelyne COHEN : chercheur de troisième cycle à l'université de Paris-VII

- Jean DELVERT : docteur ès lettres, professeur émérite à l'université de Paris-Sorbonne

- François GODEMENT : maître de conférences à l'Institut national des langues et civilisations orientales, maître de recherche à l'Institut français des relations internationales

- Adrien GOMBEAUD : journaliste

- Frank MUYARD : maître de conférences, responsable du centre de Taipei de l'Ecole française d'Extrême-Orient

- Angel PINO : professeur émérite des Universités, université Bordeaux Montaigne

- Isabelle RABUT : professeure émérite à l'Institut national des langues et civilisations orientales (Inalco)

- Pierre SIGWALT : docteur de troisième cycle en études sur l'Extrême-Orient et l'Asie-Pacifique, consultant-formateur Chine, journaliste

- Charles TESSON : critique de cinéma, maître de conférences en histoire et esthétique de cinéma, université de Paris-III-Sorbonne nouvelle

- Encyclopædia Universalis : services rédactionnels de l'Encyclopædia Universalis

Classification

Médias

Autres références

-

TAÏWAN, chronologie contemporaine

- Écrit par Universalis

-

SHIMONOSEKI TRAITÉ DE (17 avr. 1895)

- Écrit par Vincent GOURDON

- 184 mots

L'annexion de Formose par le Japon est réalisée par le traité de Shimonoseki (17 avril 1895) qui achève la courte guerre sino-japonaise de 1894-1895. Elle marque la véritable entrée du Japon dans le cercle restreint des puissances impérialistes de la fin du xixe siècle. Longtemps fermé...

-

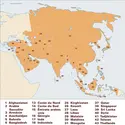

ASIE (Structure et milieu) - Géographie physique

- Écrit par Pierre CARRIÈRE , Jean DELVERT et Xavier de PLANHOL

- 34 880 mots

- 8 médias

Taiwan, 35 970 km2, qu'un détroit peu profond, vraisemblablement un fossé tectonique, sépare de la Chine, est une île très montagneuse : le point culminant atteint 3 997 m dans le Yushan et le tiers de l'île a plus de 1 000 m d'altitude. Le relief dissymétrique dessine une concavité vers le Pacifique... -

ASIE (Géographie humaine et régionale) - Dynamiques régionales

- Écrit par Manuelle FRANCK , Bernard HOURCADE , Georges MUTIN , Philippe PELLETIER et Jean-Luc RACINE

- 24 799 mots

- 10 médias

Pendant la colonisation japonaise, la Corée etTaïwan se modernisent : infrastructures, quelques industries lourdes, développement agricole, instruction publique, formation d'une classe de technocrates. Une fois l'indépendance acquise et les troubles de la « guerre froide » dissipés, la réforme agraire... -

CHIANG CHING-KUO (1909-1988)

- Écrit par Yves SUAUDEAU

- 493 mots

- 1 média

Fils de Chiang Kai-chek (Tchiang Kai-chek) qui l'envoie, adolescent, suivre les cours de l'université Sun Yat-sen à Moscou, Chiang Ching-kuo (Jiang Jingguo) ne regagne la Chine qu'en 1937, soit dix ans après la rupture intervenue entre son père et Moscou. En Union soviétique, le jeune Chiang est entré...

- Afficher les 27 références

Voir aussi

- DENSITÉ DE POPULATION

- ANTICOMMUNISME

- BLOCS POLITIQUE DES

- TYPHONS

- HOLLANDAIS EMPIRE COLONIAL

- FRANCO-CHINOISE GUERRE (1884)

- CANONNIÈRE POLITIQUE DE LA

- EXTRÊME-ORIENT

- ALLIANCES MILITAIRES CONTEMPORAINES

- GUERRES D'INDÉPENDANCE & INSURRECTIONS PATRIOTIQUES

- CHEN SHUI-BIAN (1950- )

- DÉMOCRATISATION

- TAÏWANAISE LITTÉRATURE

- ZHANG WOJUN ou CHANG WO-CHUN (1902-1955)

- CHEN JIYING ou CH'EN CHI-YING ou TCH'EN KI-YING (1908-1997)

- BAI XIANYONG (1937- )

- LI ANG (1952- )

- MARIAGE HOMOSEXUEL

- CEINTURES OROGÉNIQUES PÉRIPACIFIQUES ou CERCLE DE FEU DU PACIFIQUE

- CHINE, géographie

- SINO-AMÉRICAINES HISTOIRE DES RELATIONS

- MOUVEMENT SOCIAL

- TREMBLEMENT DE TERRE

- CHINE, histoire : l'Empire, des Yuan à la Révolution de 1911

- CHINE, économie

- ZHENG CHENGGONG [TCHENG TCH'ENG-KONG] ou KOXINGA (1624-1662)

- LIU MINGCHUAN [LIEOU MING-TCH'OUAN] (1836-1896)

- LIU YONGFU [LIEOU YONG-FOU] (1837-1917)

- GOTO SHIMPEI (1857-1929) proconsul de Taïwan (1898-1906)

- CHUNGYANG SHANMO

- MANJI PSEUDO-SOCLE DE

- PESCADORES ARCHIPEL DES, chin. PENGHU [P'ENG-HOU]

- MA YING-JEOU (1950- )

- TSAI MING-LIANG (1957- )

- CROISSANCE ÉCONOMIQUE

- EXPORTATIONS

- GUOMINDANG (GMD) ou KUOMINTANG ou KOUO-MIN-TANG (KMT)

- JAPON, histoire, de l'ère Meiji à 1946

- ÉCHANGE, économie

- DÉPENDANCE ÉCONOMIQUE

- IMPÉRIALISME CULTUREL

- POÉSIE CHINOISE

- ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, économie

- CHINOISE LITTÉRATURE, XXe et XXIe s.

- RELATIONS ÉCONOMIQUES INTERNATIONALES

- COMMERCE DES ARMES

- JAPONAIS, langue

- CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE

- TAÏWAN CINÉMA DE

- ZHU TIANXIN (1958- )

- WEI TE-SHENG (1969- )

- ANG LEE (1954- )

- TSAI ING-WEN (1956- )

- SYAMAN RAPONGAN (1957- )

- LUO YIJUN (1967- )

- WUHE (1951- )

- LI YONGPING (1947-2017)

- ZHANG GUIXING (1956- )