- 1. Caractéristiques physiques et humaines

- 2. Chinois et Occidentaux

- 3. Une colonie japonaise

- 4. La république de Chine

- 5. De l'isolement international à la reprise de liens informels

- 6. Les prémices de la démocratisation

- 7. Politique et société contemporaine

- 8. Le développement économique

- 9. La littérature

- 10. Le cinéma

- 11. Bibliographie

TAÏWAN [T'AI-WAN]

Article modifié le

La république de Chine

Le statut international

Décidée à l'occasion des conférences internationales du Caire (1943) et de Potsdam (1945), la restitution de Taïwan à la Chine devint effective en août 1945, immédiatement après la capitulation japonaise. Les forces aéronavales américaines permirent aux troupes du Kuomintang de débarquer immédiatement dans l'île, d'obtenir la reddition de la garnison japonaise et de réoccuper Taïwan.

Mais le pouvoir du KMT était aussi précaire à Taïwan que dans le reste du pays. Les étudiants de Taïwan participèrent à la grève générale des étudiants chinois de décembre 1946, pour protester contre le viol d'une étudiante de Pékin par un soldat américain. Le 28 février 1947, une révolte contre le KMT, dirigée par des éléments du centre démocratique et soutenue par les communistes, éclata à Taïwan ; du 8 au 16 mars, plus de dix mille opposants furent tués par la police et l'armée du Kuomintang (massacre du 2-28).

L'autorité de Chiang Kai-shek n'était pas bien établie à Taïwan quand, en 1949, les communistes parvinrent au pouvoir. Acculé à la défaite, Chiang décida de se réfugier sur l'île, avec l'aide militaire et l'appui politico-financier des Américains. En juin 1950, alors qu'une offensive communiste contre Taïwan semblait imminente, éclatait la guerre de Corée, fournissant aux États-Unis l'occasion de renforcer leur contrôle sur Taïwan.

Le 27 juin 1950, un executiveorder du président Truman décidait que l'avenir de Taïwan ne pouvait être décidé qu'une fois la paix revenue et que l'île était provisoirement « neutralisée ». La VIIe flotte américaine, en conséquence, prenait position dans le détroit de Formose. Mais Washington abandonna vite cette solution d'attente. Une mission militaire américaine arriva dans l'île dès mai 1951. En 1953, le principe de neutralisation posé en 1950 par Truman fut officiellement abandonné par Eisenhower, qui annonçait que les nationalistes chinois de Taïwan étaient « lâchés », laissés libres d'attaquer la Chine populaire. En 1954, après la fin des guerres de Corée et d'Indochine, les États-Unis signaient des traités militaires avec Syngman Rhee, le président sud-coréen, d'une part, Chiang Kai-shek de l'autre, garantissant leur pouvoir et leur accordant leur plein appui militaire, diplomatique et financier.

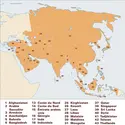

Taïwan était donc complètement intégrée au système géopolitique américain d'encerclement de la Chine populaire en Asie orientale, système fondé sur une chaîne de régimes autoritaires, impopulaires, largement subventionnés de l'extérieur : Corée du Sud, Philippines, Vietnam du Sud, Thaïlande et Taïwan.

Sur le plan diplomatique international, ce statut nouveau de Taïwan eut d'importantes conséquences pour le fonctionnement de l'Organisation des Nations unies. Dès la fondation de celle-ci, en effet, la Chine détenait un siège permanent au Conseil de sécurité, assorti du droit de veto. En 1950 (et jusqu'en 1971), la majorité proaméricaine de l'ONU reconnut le gouvernement du KMT réfugié à Taïwan comme titulaire de ce siège, refusant du même coup l'accès de l'ONU à la Chine populaire.

Taïwan se trouva ainsi constituer une sorte de test pour la politique extérieure d'un gouvernement, tant en ce qui concerne le vote à l'O.N.U. sur la question du titulaire du siège chinois qu'en ce qui concerne les relations bilatérales entre États. Pendant toute cette période, la décision d'entretenir des relations diplomatiques avec Taïwan plutôt qu'avec Pékin était un signe sûr de l'orientation proaméricaine d'un gouvernement. Mis à part le cas des régimes autoritaires d'Extrême-Orient déjà mentionnés plus haut, qui étaient unis à Taïwan par une solidarité naturelle, la compétition entre Taïwan et Pékin fut particulièrement vive dans trois régions : l'Europe occidentale, l'Afrique noire et le Moyen-Orient. En Europe occidentale, alors que la Grande-Bretagne et les pays du Nord-Ouest traditionnellement liés à elle (pays scandinaves, Pays-Bas, Suisse) préférèrent reconnaître Pékin dès 1950 et rompirent avec Taïwan, les autres pays « atlantiques » décidèrent de choisir Taïwan. En Afrique noire, où de très nombreux territoires coloniaux grands et petits accédèrent à l'indépendance à partir de 1960, les choix s'opérèrent en fonction de l'orientation intérieure des nouveaux régimes et de leur degré d'allégeance envers les États-Unis. En 1968, vingt et un nouveaux États africains avaient choisi Taïwan, ce qui était un facteur important de la majorité proaméricaine apparue à l'ONU sur la question chinoise ; aux relations diplomatiques s'ajoutait dans cette région l'assistance technique, notamment pour la riziculture. Enfin, au Moyen-Orient, Israël maintint des relations étroites avec Taïwan, alors que les gouvernements arabes même autoritaires penchaient plutôt vers Pékin.

Le statut politique international de Taïwan, fondé sur l' anticommunisme militant et l'alignement sur les États-Unis, impliquait aussi un état d'agressivité permanente envers la Chine de Pékin. Alors que celle-ci maintenait le principe de la « libération pacifique de Taïwan », impliquant la renonciation à toute tentative de reconquête militaire, Chiang Kai-shek annonçait chaque année comme imminente la contre-attaque contre les « bandits rouges » (hongfei) ; en attendant celle-ci, les autorités de Taïwan, avec l'appui des services américains, organisaient des raids de commandos contre les zones côtières du Fujian, des parachutages d'agents, des lâchages de tracts, des vols d'avions espions, des opérations de subversion diverses ; celles-ci s'appuyaient notamment sur les débris des anciens réseaux du Kuomintang , sur ce qui restait des sociétés secrètes, parfois sur certains éléments catholiques. Les services de sécurité politique du gouvernement populaire chinois ont vécu constamment en alerte depuis 1949.

À deux reprises, cet état de tension permanente a abouti à une crise ouverte dans le détroit de Formose. En 1955, les troupes communistes tentèrent de réoccuper deux îlots, Quemoy (Jinmendao) et Matsu (Mazudao), qui ne se trouvent qu'à quelques kilomètres de la côte du Fujian et que les nationalistes avaient conservés en 1949. La crise s'apaisa, à la faveur des espoirs de détente suscités par la conférence de Bandung. En 1958, les communistes commencèrent à bombarder sévèrement les deux îlots, qui servaient de base de départ aux opérations du Kuomintang vers le Fujian. Les États-Unis envoyèrent d'importants renforts militaires et la tension monta pendant plusieurs mois. Une sorte d'armistice de facto s'instaura en novembre, laissant les îlots sous le contrôle du KMT, mais mettant en évidence l'incapacité de ce dernier à passer effectivement à l'attaque de la République populaire de Chine.

Devant ces contradictions, certains milieux américains, mais aussi japonais et ouest-européens, échafaudèrent dans les années 1955-1965 la théorie dite des « deux Chines » : reconnaître simultanément Pékin et Taïwan, et leur assurer à chacune un siège à l'ONU. Mais ni Pékin ni Taïwan, qui affirmaient tous deux leur représentativité totale et leur légitimité comme gouvernement de toute la Chine, n'acceptaient cette solution dualiste.

À partir des années 1960, le statut international de Taïwan, issu de la crise de 1950, se trouva progressivement remis en question, de même que se trouva progressivement abandonnée la théorie des deux Chines.

Du fait de la rupture sino-soviétique, du fait aussi du relâchement partiel des liens entre les États-Unis et plusieurs pays d'Occident, un certain nombre de ceux-ci reconnurent l'un après l'autre Pékin, rompant de ce fait leurs relations avec Taïwan : la France en 1962, puis le Canada, l'Italie, etc. Cette évolution modifia le rapport des forces à l'ONU et, en 1971, la majorité se prononça pour l'octroi du siège chinois à Pékin, donc l'expulsion de Taïwan. Ce réalignement des forces politiques aboutit même à une conséquence inattendue, mais logique : l'amorce d'un rapprochement entre Taïwan et l'Union soviétique ; des ouvertures furent faites de part et d'autre, des propos favorables échangés.

La situation politique

Sur le plan politique, Taïwan se présente depuis 1950 comme une société dominée par des émigrés (au sens politique et conservateur du terme), marquée de nombreuses survivances archaïques et gouvernée de façon autoritaire.

Quand Chiang Kai-shek et son état-major politique et militaire vinrent s'installer en 1949 à Taïwan, ils y transplantèrent mécaniquement et artificiellement tous les rouages du « gouvernement nationaliste » de Nankin et tous les principes sur lesquels était fondé le pouvoir du Kuomintang. On continue donc, à Taïwan, à révérer Sun Yat-sen, à compter les années selon le calendrier républicain de 1912, à nommer les titulaires des cinq yuan correspondant aux « cinq pouvoirs » de Sun Yat-sen (législatif, exécutif, judiciaire, de contrôle, d'examen), à étudier en tant que doctrine officielle les œuvres de Sun et ses « trois principes du peuple », les écrits de Chiang Kai-shek, combinés à des survivances néoconfucéennes traditionalistes et autoritaires. En novembre 1966, ce passéisme politico-culturel s'exprima dans un mouvement de « rénovation culturelle », destiné ouvertement à contrebattre à l'étranger le rayonnement de la « révolution culturelle » de Pékin. Cette rénovation culturelle reprenait, au travers des écrits de Chiang, les thèmes néoconfucéens déjà présents dans le mouvement Vie nouvelle, que le leader du Kuomintang avait lancé en 1934.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Philippe CHEVALÉRIAS : docteur en études chinoises (Institut national des langues et civilisations orientales, Paris), maître de conférences en langue et civilisation chinoises à l'université Charles-de-Gaulle Lille 3

- Évelyne COHEN : chercheur de troisième cycle à l'université de Paris-VII

- Jean DELVERT : docteur ès lettres, professeur émérite à l'université de Paris-Sorbonne

- François GODEMENT : maître de conférences à l'Institut national des langues et civilisations orientales, maître de recherche à l'Institut français des relations internationales

- Adrien GOMBEAUD : journaliste

- Frank MUYARD : maître de conférences, responsable du centre de Taipei de l'Ecole française d'Extrême-Orient

- Angel PINO : professeur émérite des Universités, université Bordeaux Montaigne

- Isabelle RABUT : professeure émérite à l'Institut national des langues et civilisations orientales (Inalco)

- Pierre SIGWALT : docteur de troisième cycle en études sur l'Extrême-Orient et l'Asie-Pacifique, consultant-formateur Chine, journaliste

- Charles TESSON : critique de cinéma, maître de conférences en histoire et esthétique de cinéma, université de Paris-III-Sorbonne nouvelle

- Encyclopædia Universalis : services rédactionnels de l'Encyclopædia Universalis

Classification

Médias

Autres références

-

TAÏWAN, chronologie contemporaine

- Écrit par Universalis

-

SHIMONOSEKI TRAITÉ DE (17 avr. 1895)

- Écrit par Vincent GOURDON

- 184 mots

L'annexion de Formose par le Japon est réalisée par le traité de Shimonoseki (17 avril 1895) qui achève la courte guerre sino-japonaise de 1894-1895. Elle marque la véritable entrée du Japon dans le cercle restreint des puissances impérialistes de la fin du xixe siècle. Longtemps fermé...

-

ASIE (Structure et milieu) - Géographie physique

- Écrit par Pierre CARRIÈRE , Jean DELVERT et Xavier de PLANHOL

- 34 880 mots

- 8 médias

Taiwan, 35 970 km2, qu'un détroit peu profond, vraisemblablement un fossé tectonique, sépare de la Chine, est une île très montagneuse : le point culminant atteint 3 997 m dans le Yushan et le tiers de l'île a plus de 1 000 m d'altitude. Le relief dissymétrique dessine une concavité vers le Pacifique... -

ASIE (Géographie humaine et régionale) - Dynamiques régionales

- Écrit par Manuelle FRANCK , Bernard HOURCADE , Georges MUTIN , Philippe PELLETIER et Jean-Luc RACINE

- 24 799 mots

- 10 médias

Pendant la colonisation japonaise, la Corée etTaïwan se modernisent : infrastructures, quelques industries lourdes, développement agricole, instruction publique, formation d'une classe de technocrates. Une fois l'indépendance acquise et les troubles de la « guerre froide » dissipés, la réforme agraire... -

CHIANG CHING-KUO (1909-1988)

- Écrit par Yves SUAUDEAU

- 493 mots

- 1 média

Fils de Chiang Kai-chek (Tchiang Kai-chek) qui l'envoie, adolescent, suivre les cours de l'université Sun Yat-sen à Moscou, Chiang Ching-kuo (Jiang Jingguo) ne regagne la Chine qu'en 1937, soit dix ans après la rupture intervenue entre son père et Moscou. En Union soviétique, le jeune Chiang est entré...

- Afficher les 27 références

Voir aussi

- DENSITÉ DE POPULATION

- ANTICOMMUNISME

- BLOCS POLITIQUE DES

- TYPHONS

- HOLLANDAIS EMPIRE COLONIAL

- FRANCO-CHINOISE GUERRE (1884)

- CANONNIÈRE POLITIQUE DE LA

- EXTRÊME-ORIENT

- ALLIANCES MILITAIRES CONTEMPORAINES

- GUERRES D'INDÉPENDANCE & INSURRECTIONS PATRIOTIQUES

- CHEN SHUI-BIAN (1950- )

- DÉMOCRATISATION

- TAÏWANAISE LITTÉRATURE

- ZHANG WOJUN ou CHANG WO-CHUN (1902-1955)

- CHEN JIYING ou CH'EN CHI-YING ou TCH'EN KI-YING (1908-1997)

- BAI XIANYONG (1937- )

- LI ANG (1952- )

- MARIAGE HOMOSEXUEL

- CEINTURES OROGÉNIQUES PÉRIPACIFIQUES ou CERCLE DE FEU DU PACIFIQUE

- CHINE, géographie

- SINO-AMÉRICAINES HISTOIRE DES RELATIONS

- MOUVEMENT SOCIAL

- TREMBLEMENT DE TERRE

- CHINE, histoire : l'Empire, des Yuan à la Révolution de 1911

- CHINE, économie

- ZHENG CHENGGONG [TCHENG TCH'ENG-KONG] ou KOXINGA (1624-1662)

- LIU MINGCHUAN [LIEOU MING-TCH'OUAN] (1836-1896)

- LIU YONGFU [LIEOU YONG-FOU] (1837-1917)

- GOTO SHIMPEI (1857-1929) proconsul de Taïwan (1898-1906)

- CHUNGYANG SHANMO

- MANJI PSEUDO-SOCLE DE

- PESCADORES ARCHIPEL DES, chin. PENGHU [P'ENG-HOU]

- MA YING-JEOU (1950- )

- TSAI MING-LIANG (1957- )

- CROISSANCE ÉCONOMIQUE

- EXPORTATIONS

- GUOMINDANG (GMD) ou KUOMINTANG ou KOUO-MIN-TANG (KMT)

- JAPON, histoire, de l'ère Meiji à 1946

- ÉCHANGE, économie

- DÉPENDANCE ÉCONOMIQUE

- IMPÉRIALISME CULTUREL

- POÉSIE CHINOISE

- ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, économie

- CHINOISE LITTÉRATURE, XXe et XXIe s.

- RELATIONS ÉCONOMIQUES INTERNATIONALES

- COMMERCE DES ARMES

- JAPONAIS, langue

- CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE

- TAÏWAN CINÉMA DE

- ZHU TIANXIN (1958- )

- WEI TE-SHENG (1969- )

- ANG LEE (1954- )

- TSAI ING-WEN (1956- )

- SYAMAN RAPONGAN (1957- )

- LUO YIJUN (1967- )

- WUHE (1951- )

- LI YONGPING (1947-2017)

- ZHANG GUIXING (1956- )