TAXIES

Article modifié le

Une des caractéristiques marquantes des animaux est leur activité motrice : mouvements partiels d'une région du corps, mouvements complexes aboutissant aux déplacements d'ensemble par rapport à l'environnement. Cette propriété dérive de l'irritabilité fondamentale du protoplasme, que Claude Bernard a, le premier, distinguée nettement des autres aspects du métabolisme cellulaire. Dans un certain nombre de cas, la forme de ces mouvements n'est tributaire que des fonctions neuromusculaires dont dépend le déplacement des éléments squelettiques ; mais très souvent l'organisme révèle ainsi les relations spatiales strictes qu'il entretient avec le milieu dans lequel il vit. Ces relations peuvent se traduire simplement par la localisation ou la position de l'individu vis-à-vis des facteurs abiotiques, mais elles peuvent également s'exprimer dans la manière dont le prédateur parviendra à rejoindre sa proie, le mâle sa femelle, le parent son jeune. Il est nécessaire de chercher quand et comment s'établissent de tels déplacements orientés, auxquels les éthologistes modernes réservent le nom de taxies. Il faut ensuite découvrir quels sont les mécanismes nerveux capables de récolter et d'utiliser les informations en provenance du milieu et de les transformer en ordres moteurs. Cependant, la manière dont les chercheurs ont abordé ces études diffère suivant les écoles philosophiques auxquelles ils se rattachent. Les mécanistes ont voulu faire des comportements dits « élémentaires » la forme la plus simple et la plus facile à interpréter des actes des animaux et ils ont tenté d'expliquer l'ensemble de l'activité par une recombinaison de ses éléments. Les finalistes, par contre, y ont recherché les mêmes caractères de complexité qu'ils trouvaient dans les activités globales supérieures. C'est ainsi qu'est née au début du xxe siècle la querelle des « tropismes » qui a obscurci pour cinquante ans l'analyse des comportements d'orientation parce que chacun a voulu apporter sa pierre à un édifice construit sur de mauvaises bases et parce que personne ne s'est soucié de définir les aspects écoéthologiques du problème. Fort heureusement, la querelle est aujourd'hui dépassée et les comportements d'orientation trouvent la place qu'ils méritent dans les travaux modernes.

Les origines

Sous l'impulsion du cartésianisme qui distingue l'animal de l'homme grâce à l'automatisme qui caractériserait le premier, et à la suite de l'anthropomorphisme à la G. J. Romanes qui prête à tous les êtres vivants les modes de comportement humain, au cours de la seconde moitié du xixe siècle se dégagent quelques efforts d'objectivité. On commence à s'intéresser aux facteurs de l'environnement qui sont à l'origine des réactions des êtres vivants et, dans cette perspective, des chercheurs comme Paul Bert, F. Plateau, G. Graber peuvent être cités parmi les pères de la psychophysique. Sir John Lubbock, dont l'œuvre concernant les Insectes sociaux est considérable, ouvre la voie aux interprétations objectives, même si, comme les auteurs susmentionnés, il conserve encore souvent une terminologie anthropomorphique.

Ce sont toutefois les botanistes qui, dès le début du xixe siècle, ont ouvert la voie dans laquelle vont s'engager les zoologistes et, le premier, Jacques Loeb. Dès 1806, T. A. Knight jette les fondements de l'interprétation scientifique des réactions des plantes à l'action de la pesanteur ; A. P. de Candolle (1832) décrit pour sa part les effets de la lumière sur les végétaux. Mais c'est à J. Sachs (1887) que revient le mérite de l'énoncé des trois lois fondamentales de l'action de la lumière solaire sur les plantes (héliotropisme). À peu près simultanément, O. Strasburger (1878) s'attache à l'étude comparée du déplacement des organismes libres, tels les Flagellés, et des mouvements des organismes fixés, quand on les soumet à l'action de la lumière. Il utilisera pour les premiers le terme de phototaxie et pour les seconds le terme de phototropisme. E. Pfeffer découvre l'attraction chimique (chémotaxie) sur les gamètes mâles des fougères et des mousses. B. Jönsson décèle la réponse aux courants d'eau chez les plantes (rhéotropisme). E. Stahl décrit la réaction à l'humidité (hygrotropisme) des Myxomycètes.

C'est dans les vingt dernières années du siècle que la somme de résultats accumulés par les botanistes est utilisée par les zoologistes. T. Engelmann décrit les variations d'intensité des mouvements des Amibes (1879) puis des Paramécies (1882) sous l'effet de la lumière ; il découvre un phénomène analogue chez certaines Bactéries sous l'effet de la lumière ou de la concentration en oxygène (1881). M. Verworn (1889) étudie l'action de la température (thermotropisme) sur les Amibes, puis l'action des contacts (thigmotropisme) et du courant électrique (galvanotropisme) sur divers Protozoaires et Vers.

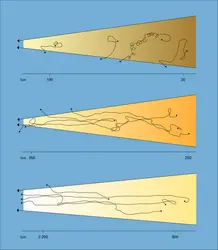

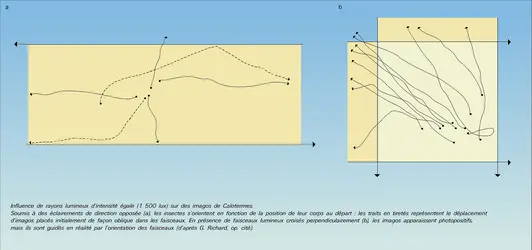

Séduit par la netteté des lois de Sachs, Jacques Loeb, dès la publication de son livre Der Heliotropismus der Thiere und seine Übereinstimmung mit dem Heliotropismus der Pflanzen (1890), et jusqu'à sa mort en 1924, se fait le champion d'une interprétation nouvelle des mouvements orientés des animaux : elle s'oppose à l'anthropomorphisme de la plupart de ses prédécesseurs. Les idées purement mécanistes de Loeb l'amènent à considérer les animaux (il utilise surtout des Insectes) comme de véritables machines « empalées » pour ainsi dire par les rayons lumineux et orientées dans le milieu de manière à recevoir des quantités égales d'énergie sur leurs récepteurs symétriques. Il considère alors que :

– les animaux orientés par une seule source de lumière réagissent de telle sorte qu'ils finissent par recevoir la même quantité d'énergie sur chacun de leurs récepteurs symétriques ;

– les animaux excités simultanément par deux sources s'orientent en suivant une règle dite du « parallélogramme des forces » ;

– les animaux aveuglés d'un côté décrivent des mouvements de manège, c'est-à-dire qu'une dissymétrie de réception produit une dissymétrie dans la progression.

Dans cette ligne d'esprit, Loeb ne pouvait qu'être séduit par l'ancêtre des machines cybernétiques, construite par J. H. Hammond (1910) sous la forme d'un chariot dont les roues sont commandées par des moteurs et dont le fonctionnement est réglé par deux cellules au sélénium : un tel engin, placé dans un faisceau lumineux, établit son chemin en fonction de la différence des courants produits par les cellules, et ce chemin est très similaire à celui que Loeb prête aux animaux. Il peut donc écrire en 1918 : « La meilleure preuve de la justesse de nos vues est qu'on puisse construire des machines qui présentent le même type de volition ou d'instinct que celui qui est observable chez des animaux se déplaçant vers la lumière [...] Il semble qu'en y ajoutant la mémoire, la théorie des tropismes peut également servir à interpréter les conduites humaines. »

La théorie des tropismes née dans ce contexte scientifique et philosophique devait conduire à des luttes stériles. Un des plus éminents contradicteurs de Loeb, H. S. Jennings, prouve, en analysant les réactions de Protozoaires aux excitations de nature chimique, que la théorie du tonus formulée par Loeb pour les Insectes n'a pas le degré de généralité qu'il lui attribue. Lorsque Jennings dépose dans le milieu où nage un Protiste une goutte d'acide, l'animal, dès son premier contact avec la goutte, recule, pivote, puis repart vers l'avant dans une nouvelle direction. Si ce mouvement le ramène au contact de la goutte, les mêmes phénomènes se reproduisent ; sinon la progression continue. Jennings pense que ces réactions d'évitement (avoiding reactions) sont bien plus complexes que celles qui sont décrites par Loeb et même qu'elles sont d'une nature toute différente : les animaux se déplaceraient dans leur milieu vers les conditions les meilleures pour leur vie (loi de l'optimum) en opérant continuellement des choix par « essais et erreurs ».

Indépendamment de cette constatation, d'autres faits s'inscrivent en faux contre la théorie de Loeb : beaucoup d'orientations n'obéissent pas à la règle d'une symétrie bilatérale stricte (la réaction dite du « compas lumineux », découverte par W. von Buddenbrock, concerne des déplacements qu'effectue un animal en conservant avec la direction d'une source un angle défini) ; l'automaticité et la rigidité du comportement observé dans des conditions artificielles ne peuvent être transposées au milieu naturel (Buddenbrock, J. A. Bierens de Haan, F. Alverdes...) ; la théorie du tonus n'est pas non plus généralisable (S. O. Mast).

À partir des discussions entre partisans du mécanisme loebien et tenants du finalisme selon Jennings, une situation très confuse s'est ainsi instaurée. A. Kuhn (1929), G. Fraenkel et D. L. Gunn (1940, 1961), H. Precht (1942), Gaston Viaud (1951) ont tenté successivement de mettre de l'ordre dans cette confusion que traduit le vocabulaire, car, si maintenant on tend à réserver le terme de tropismes aux mouvements orientés des organismes fixés (plantes tout spécialement) et celui de taxies aux mouvements orientés des organismes libres, les divers auteurs ont souvent utilisé les deux termes en synonymie. Les efforts de classification ont été justement conduits au niveau du vocabulaire, mais on aboutit généralement à une mosaïque de termes nécessitant continuellement de nouvelles introductions qui nuisent fréquemment à l'étude approfondie du phénomène. Il a fallu attendre 1950 environ pour se dégager d'une description (souvent simpliste et peu précise) d'expériences non comparables entre elles (cf. M. Rose, La Question des tropismes, 1929).

Ce sont des chercheurs comme G. Bohn qui ont ouvert la voie à l'étude des effets de la présentation successive des excitants du milieu (sensibilité différentielle) ; comme Mast, B. M. Patten, G. Pouchet qui ont mis en évidence l'importance de la variation biologique des animaux réagissants ; comme E. Rabaud qui, malgré un mécanicisme souvent irritant, ont souligné l'interférence permanente de l'être vivant et de son environnement ; comme Buddenbrock qui ont cherché à mieux définir les fondements sensoriels de la réaction-réponse des animaux.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Gaston RICHARD : professeur à la faculté des sciences de Rennes

Classification

Médias

Autres références

-

ORIENTATION ANIMALE

- Écrit par Georges THINÈS

- 6 634 mots

- 3 médias

...particulier lorsque l'animal exécute des mouvements de correction pour amener la ligne de regard dans la direction du stimulus avec une précision accrue. Dans les comportements taxiques, la réaction intéresse toujours l'ensemble de l'organisme ; de plus, dans toute taxie véritable, la locomotion et l'orientation... -

VARIATION, biologie

- Écrit par Jean GÉNERMONT

- 9 387 mots

- 2 médias

Dès la fin du xixe siècle, des éléments simples du comportement animal furent mis en évidence,des réactions d'orientation, ou taxies, vis-à-vis d'un facteur physique ou chimique (lumière, température, concentration en oxygène, etc.). On connaissait par ailleurs des réflexes...

Voir aussi