TCHAD

| Nom officiel | République du Tchad |

| Chef de l'État et du gouvernement | Mahamat Idriss Déby - depuis le 20 avril 2021 |

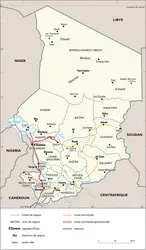

| Capitale | N'Djamena |

| Langue officielle | Français , Arabe |

| Population |

19 319 064 habitants

(2023) |

| Superficie |

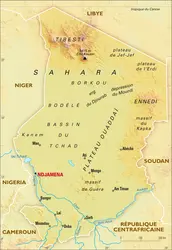

1 284 000 km²

|

Article modifié le

Une histoire mouvementée

L'époque précoloniale

L'histoire, mal connue, du bassin tchadien est celle de l'adaptation des hommes à l'aridification de la région. Au début, des cultures de chasseurs paléolithiques s'épanouissent et laissent de nombreuses œuvres pariétales. Cette tradition rupestre se maintient chez les pasteurs néolithiques et s'éteint après l'introduction du dromadaire, vers 400 après J.-C.

Dans le bassin tchadien, des céramiques de l'Aïr (Niger), datées de 8000 avant J.-C., sont parmi les plus anciennes de l'humanité. L'agriculture est attestée vers 6000 avant J.-C. et serait apparue chez les pêcheurs des rives de la mer paléotchadienne en voie d'assèchement.

Vers 3000 avant J.-C., le bœuf apparaît au Tibesti et vers 750 avant J.-C. au sud du lac Tchad. Vers cette époque, au nord du lac Tchad, les cultures qui donneront le fer sont déjà en place (le fer est attesté en 300 apr. J.-C. dans un contexte archéologique beaucoup plus ancien).

Il semble que l'élevage du cheval se développe au début de notre ère, précédant de deux ou trois siècles celui du dromadaire. Si le cheval n'eut qu'un usage militaire et de prestige, le dromadaire permit la reprise des relations transsahariennes interrompues depuis des siècles par l'assèchement du Sahara.

Autour des deux grands axes fluviaux que sont au nord le Bahr el-Ghazal et au sud le réseau Chari-Logone, deux ensembles culturels naissent vers le ve siècle après J.-C. : les cultures « haddadiennes » (terminologie de Françoise Claustre), et, au sud, les cultures « sao », célèbres pour leurs céramiques et leurs bronzes.

Les gens des cultures haddadiennes et les agro-pasteurs du Nord, ancêtres des locuteurs des langues est-sahariennes, semblent avoir fondé l'État du Kanem vers le viie siècle. Les Sao, ensembles de pêcheurs et d'agro-pasteurs vivant sur buttes, sans doute de langues tchadiques, avaient un mode de vie aquatique. On en retrouve les traces dans la vallée du Batha et au nord du Guéra et, en amont de leur confluent, le long du Logone et du Chari. Les Sao sont assimilés par les Kotoko et les Kanouri après le xvie siècle.

À partir du viie siècle, l'expansion musulmane le long de la Méditerranée et du Nil relance le commerce entre le Moyen-Orient et le Sahel. Dans ce contexte, une chefferie émerge qui fonde l'Empire du Kanem. Aux hautes époques, cet État était situé entre le Kawar et le Borkou. Les rois (maï) s'islamisèrent au xie siècle, mais ce n'est qu'au xiiie siècle que le roi Dounama détruisit l'objet sacré autour duquel se structurait la religion préislamique. Selon les chroniques, cet événement entraîna des guerres civiles, des révoltes de Toubous et de Sao et, vers 1385, les maï et leur suite durent fuir vers leur province du Borno (au nord-est de l'actuel Nigeria), devant l'insurrection des Bilala.

Le xve siècle et une partie du xvie voient le repli des maï sur leur cité de Birni Gazergomo, la domination des cités bilala sur le Kanem, la suprématie des chefferies tounjour sur les Dadjo du Ouaddaï et du Dar For et la structuration du royaume du Baguirmi, autour de Massénya.

Le Borno renaît vers 1564 avec le maï Idris dit Alaoma, qui impose tribut aux Touaregs de l'Aïr, aux cités haoussas, aux Bilala du Kanem, fortifie le Kawar et y implante des colonies kanouri, et noue des relations avec l'Empire ottoman. Vers cette époque, Abd el-Kérim Ibn Djaamé, à la tête d'une révolte de Maba et d'Arabes, chasse les Tounjour et fonde l'actuelle dynastie du Ouaddaï.

Le xviie siècle voit l'expansion du Baguirmi. Les rois (mbang) de Massénya s'imposent aux cités du Chari et du Logone, aux gens de l'ouest du Guéra, aux chefferies du lac Fitri et, sous Borkoumanda, contrôlent le Bahr el-Ghazal et la piste du Kawar. Le Borno, dirigé par des maï indolents, se maintient difficilement et, après le xviiie siècle, perd le Kanem qui passe sous la coupe de la puissance montante : le Ouaddaï.

Au xixe siècle, les guerres et les crises bouleversent les pays tchadiens : famines des années 1830, développement de la traite négrière après 1840, sécheresses qui obligent les Ouaddaïens à déplacer leur capitale de Wara à Abéché en 1850. Dans le Sud, les grandes chefferies sar de Bédaya et moundang de Léré se renforcent, les rites d'initiation se répandent, puis des chefferies de razzia (Laï, Koumra, Kim) se structurent.

Le Ouaddaï s'impose sur tout le Sahel, le Salamat et le Dar Kouti, le Maraoné, le Kapka et une partie du Sahara. Alors qu'à l'ouest naît l'empire peul de Sokoto à partir des cités haoussas et que le Borno résiste un temps sous la férule d'El-Amin el-Kanemi, le Ouaddaï, sous le règne de Saboun, pille Massénya en 1806, puis, sous le règne d'Ali, la rase en 1871.

La fin du siècle voit s'affronter quatre puissances pour le contrôle de la région du lac Tchad : le Ouaddaï, le Borno de Rabeh, la Sénoussiya et la France. Le Ouaddaï repousse au sud l'attaque des troupes de Rabeh qui se tourne vers l'ouest, disperse les vestiges du Baguirmi, fait voler en éclats l'armée du Borno et établit sa capitale à Dikwa. La confrérie musulmane Sénoussiya s'implante à Gouro et installe des centres (zawiya) à Aïn Galakka et à Bir Alali. Sénoussistes et Ouaddaïens, malgré leurs accords, ne peuvent empêcher les Français de s'imposer après 1900.

L'époque coloniale

Le 22 avril 1900, les colonnes françaises venues d'Alger (mission Foureau-Lamy) et de Dakar (mission Joalland-Meynier) se joignent à celle qui vient de Brazzaville et, sous les ordres d'Émile Gentil, écrasent l'armée de Rabeh à la bataille de Kousseri. À partir des bases établies le long du Chari (Fort-Archambault, Fort-Lamy), la conquête s'engage : la résistance des Sar prend fin en 1905 à la mort du mbang Mode, le sultan Doudmourra du Ouaddaï se rend en 1911 après une campagne difficile, le Borkou est pris aux Sénoussistes en 1913, alors que la progression est plus lente au Salamat, au Guéra, puis dans le Logone et le Mayo-Kebbi où les chefferies locales résistent longtemps. La Première Guerre mondiale permet à une révolte sénousiste de pousser les troupes françaises hors du Tibesti : il ne sera repris qu'en 1929. Le Tchad n'est pas entièrement pacifié avant 1930.

Le décret du 5 septembre 1900 crée le Territoire militaire des pays et protectorats du Tchad, et le décret du 15 janvier 1910 l'intègre comme colonie du Tchad au sein de l'Afrique-Équatoriale française (A-ÉF). Il passe sous administration civile en 1920. Du fait des vicissitudes des rapports franco-allemands et franco-français (entre les colonies du Niger, du Tchad et de l'Oubangui-Chari), les frontières du Tchad ne sont fixées qu'en 1936 avec le retour de l'essentiel des pays sara, un moment devenus oubanguiens. Cependant, cette même année, la conclusion d'accords entre la France et l'Italie allait donner naissance, à partir de 1973, au problème de la « bande d'Aouzou » : dans le cadre d'un échange de territoires entre puissances coloniales, la France abandonnait 150 kilomètres de territoire tchadien à la Libye italienne. La ratification des accords ne fut pas menée à son terme, mais, de 1973 jusqu'à sa condamnation par la Cour internationale de justice en 1994, le colonel Kadhafi prit prétexte de ce traité avorté pour occuper la région par la force.

D'emblée, la politique française consista à rendre le Tchad financièrement autosuffisant. On distingua un « Tchad utile » d'un Tchad que l'on n'osait pas nommer.

Le premier, le Tchad humide aux terres riches, était cultivé par des paysans de vieilles traditions agricoles, attachés aux religions anciennes. Pour tenir en échec les chefferies précoloniales trop indociles, on créa de toutes pièces une chefferie administrative. Ces pays, situés, en gros, sur la rive gauche du Chari, furent nommés « le Sud » lors des guerres civiles d'après l'indépendance. La région devait fournir les cultures d'exportation destinées à alimenter les caisses de la colonie, puis de l'État indépendant. Les missions chrétiennes s'y développèrent.

Le reste de la colonie, plus sec, voire tout à fait aride, ne présentait aucun intérêt économique en dehors des productions vivrières (mil et sorgho du Salamat et de Bokoro, élevage bovin des nomades). De plus, habitée par des populations considérées comme islamisées (en fait, l'islam se développa dans le Sahel surtout après la conquête française) et, en tout cas, sous la coupe de chefs musulmans, cette région était considérée comme plus sensible, et tout prosélytisme chrétien y fut interdit. Après avoir essayé de détruire ou, au moins, de discréditer la chefferie ancienne, on tenta une politique de gouvernement indirect. Ces pays sahéliens et sahariens de steppes, de rochers et de dunes, où survivent des cultes préislamiques, furent nommés « le Nord » lors des guerres civiles d'après 1966.

Les chefferies administratives et musulmanes furent intégrées dans l'administration comme chefferies de village et de canton, et soumises aux circonscriptions administratives : subdivisions, cercles et régions.

Les efforts de développement économique portèrent essentiellement sur le « Tchad utile ». Dès les années 1930, on imposa par la force la culture du coton aux paysans du Sud. Cette culture fut à l'origine des infrastructures routières, sanitaires et scolaires de la région, mais elle contribua à appauvrir des sols fragiles. De plus, l'instauration de l'économie de marché au sud entraîna des formes monétaires d'échanges, ce qui ébranla les structures sociales anciennes. Le Nord, moins directement touché par les changements, eut le temps de chercher dans l'islam une réponse aux défis du monde moderne.

Si les méthodes coloniales furent souvent brutales et répressives (code de l'indigénat), si des révoltes violentes eurent lieu (guerre de Bouna en 1928-1929, émeutes de Fort-Lamy en 1946, de Fort-Archambault en 1947, de Bébalem en 1952) qui furent matées dans le sang, dans leur ensemble, les relations entre Français et Tchadiens furent parfois tendues mais jamais haineuses. Ainsi, quand Félix Éboué rejoignit de Gaulle en août 1940, le Tchad entraîna l'A-ÉF dans la lutte contre l'Allemagne, et les Tchadiens et les Oubanguiens de la colonne Leclerc libérèrent Paris et Strasbourg et s'emparèrent de Berchtesgaden : les souvenirs de cette épopée, tels que les racontaient les survivants, ont bercé les générations de l'indépendance.

À la suite de la Conférence de Brazzaville (1944) et de la création de l'Union française (1946), la colonie devient un Territoire d'outre-mer intégré dans la Fédération de l'A-ÉF Le Tchad désigne un député à l'Assemblée nationale et élit au système du double collège une Assemblée territoriale qui gère les affaires locales. La loi-cadre du 23 juin 1956 supprime le double collège, qui surreprésente les Blancs, renforce les pouvoirs de l'Assemblée territoriale et crée un Conseil de gouvernement qui dirige les administrations territoriales.

C'est dans ce cadre que se développe la lutte politique entre le Parti progressiste tchadien ( PPT), section du Rassemblement démocratique africain de Gabriel Lisette et François Tombalbaye, et l'Union démocratique tchadienne (UDT) de Sahoulba, Jean-Baptiste et Djibrine Khérallah, et, à partir de 1952, le Mouvement socialiste africain (MSA) d’Ahmed Koulamallah. Le PPT, indépendantiste à l'origine, se modéra après les accords passés entre Félix Houphouët-Boigny et François Mitterrand, alors ministre de la France d'outre-mer, en 1951. L'UDT, proche du Rassemblement du peuple français gaulliste, apparut comme « le parti de l'Administration ». Le MSA rassemblait, sur une ligne vaguement nassérienne, les musulmans progressistes. En 1956, le PPT fut majoritaire à l'Assemblée territoriale, et, allié aux gaullistes, il domina le Conseil de gouvernement.

En 1958, le Tchad vota la Constitution de la Ve République française et devint membre de la Communauté, mais les alliances entre partis tchadiens éclatèrent, les gouvernements se succédèrent, et Tombalbaye, profitant de l'absence de Lisette, s'empara du pouvoir en mars 1959 et mena le pays à l'indépendance.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Marielle DEBOS : doctorante en science politique à Sciences Po, (Paris, attachée temporaire d'enseignement et de recherche à l'université de Paris-I-Sorbonne

- Jean-Pierre MAGNANT : maître de conférences d'histoire des institutions

- Cécile PETITDEMANGE : doctorante en anthropologie et sciences politiques à l'université de Genève (Suisse) et à l'École des hautes études en sciences sociales, Paris

- Roland POURTIER : doctorat ès lettres et sciences humaines, professeur honoraire, université de Paris-Panthéon-Sorbonne, membre de l'Académie des sciences d'outre-mer

- Encyclopædia Universalis : services rédactionnels de l'Encyclopædia Universalis

Classification

Médias

Autres références

-

TCHAD, chronologie contemporaine

- Écrit par Universalis

-

AFRIQUE-ÉQUATORIALE FRANÇAISE (A-ÉF)

- Écrit par Alfred FIERRO

- 500 mots

-

BAGUIRMI ROYAUME DU

- Écrit par Alfred FIERRO

- 386 mots

La fondation du royaume du Baguirmi entre le lac Tchad et le Chari se situe vers la fin du xvie siècle. Selon la tradition, un groupe de chasseurs kinga, sous la conduite de Birni Mbese ou de Dokkenge, aurait fondé Massenya et obligé les populations de la région à rejeter la domination des Bilala....

-

BOKO HARAM

- Écrit par Encyclopædia Universalis

- 1 380 mots

...territoires, et ne peuvent que constater l’incapacité de l’État nigérian à régler la situation. Les incursions de Boko Haram au Cameroun, au Niger et au Tchad, son offensive contre la ville frontalière nigériane de Baga, au bord du lac Tchad en janvier 2015, aboutissent finalement à la constitution d’une... -

BORNOU

- Écrit par Martin VERLET

- 2 592 mots

- Afficher les 26 références

Voir aussi

- ATTENTAT

- PAUVRETÉ

- GUERRE CIVILE

- KANEM ROYAUME DU (IXe-XIVe s.)

- DÉMOCRATISATION

- AFRIQUE, économie

- FROLINAT (Front de libération nationale du Tchad)

- LISETTE GABRIEL (1919-2001)

- PARTI UNIQUE

- ZAGHAWA

- RÉPRESSION

- AFRIQUE, géographie

- AFRIQUE NOIRE, histoire, période coloniale

- AFRIQUE NOIRE, histoire, des indépendances à nos jours

- AFRIQUE NOIRE ÉTATS D'

- AFRIQUE, préhistoire

- AFRIQUE NOIRE, histoire précoloniale

- MALLOUM FÉLIX (1932-2009)

- FRANCE, histoire, de 1974 à nos jours

- FRANCE, histoire, de 1871 à 1939

- AFRIQUE NOIRE, ethnologie

- AOUZOU BANDE D'

- OUEDDEÏ GOUKOUNI (1944- )

- PPT (Parti progressiste tchadien)

- EXPLORATION PÉTROLIÈRE

- PÉTROLIÈRE PRODUCTION

- DÉBY MAHAMAT IDRISS (1984- )