VIDE TECHNIQUE DU

Article modifié le

Mesure des basses pressions

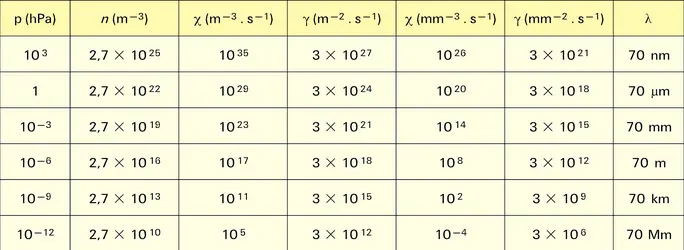

À l'échelle microscopique, les chocs répétés des molécules sur les parois engendrent des forces. La pression est la somme des forces agissantes sur l'unité de surface. La présence de la température T dans la relation pV = NkT montre que la pression est une grandeur statistique. Un manomètre la transforme en grandeur macroscopique p = F/S.

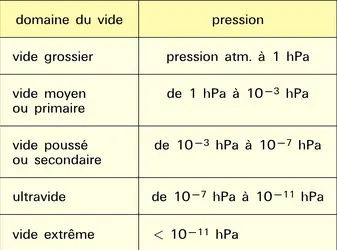

La pression est toujours exprimée en valeur absolue, la pression nulle correspondant au vide parfait. On rencontre cependant, dans le domaine du vide grossier, des appareils qui mesurent la dépression. Le zéro de la pression lu sur l'appareil correspond à la pression atmosphérique, et le vide parfait à − 1 013 hPa. Dans une installation en fonctionnement, la pression varie comme la loi d'écoulement du gaz. L'emplacement d'un manomètre sera donc représentatif d'un état local. Si la mesure in situ n'est pas possible (par exemple pour des raisons de température ou d'encombrement), on ne peut que procéder à des corrélations, d'autant moins crédibles que la pression est basse. De plus en plus, la tendance est d'adjoindre à la mesure de la pression totale une mesure des pressions partielles. Faite à l'aide d'un spectromètre de masse, on peut, après calibration, être renseigné sur les proportions respectives des substances en présence. Le développement de normes de qualité impérieuses dans presque tous les domaines industriels utilisant le vide provoque une rapide croissance de cette méthode d'analyse. Comme pour tout appareil de mesure, un manomètre doit posséder certaines qualités métrologiques de base. Il faut y associer le respect des conditions d'emploi.

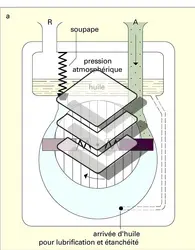

Il a existé un nombre considérable de modèles de manomètres, induit par la gamme dynamique extrême de la technique du vide. L'usage a retenu les plus sûrs. Ils sont répartis en trois groupes qui utilisent chacun l'un de ces principes : la volumétrie, les propriétés de transport dans les gaz, l'obtention et la détection des courants d'ions. Les manomètres volumétriques sont constitués par un volume variable au moyen d'une paroi mobile, en communication avec la pression inconnue. On lui oppose, par l'action de la paroi, une force qu'il suffit de mesurer. D'après la loi d'Avogadro, le résultat est indépendant de la nature du gaz ; la mesure est absolue. La force diminuant avec la pression, les frottements finissent par l'emporter. Le principe devient inopérant au-dessous de 10−5 hPa.

Le moyen le plus direct pour mesurer la force est d'employer une paroi liquide comme une colonne de mercure. Étant très délicate, cette manipulation est réservée à des applications spécifiques comme la métrologie. On utilise alors le plus souvent des systèmes anéroïdes (secs) : tubes ou membranes métalliques de faible épaisseur. En mesurant le déplacement par des systèmes mécaniques, la gamme accessible atteint 0,1 hPa. La gamme des mesures est très élargie en détectant les déformations de la paroi par jauge de contrainte ou effet capacitif. Ce sont des appareils précis, utilisables jusqu'à 10−5 hPa.

Le deuxième groupe de manomètres exploite les propriétés de transport dans les gaz liées aux phénomènes collisionnels. De la chaleur s'échange entre une paroi chaude et une paroi froide selon des mécanismes complexes influencés par la pression. Si l'on chauffe par effet Joule un filament tendu dans l'axe d'une enveloppe concentrique maintenue à la température extérieure, la température du filament dépend de la pression qui règne dans l'enveloppe, pour autant que les pertes de chaleur par le rayonnement et les extrémités soient faibles. On utilise à cette fin un filament de 0,1 mm de diamètre, et on limite la température à 200 0C. En pratique, on rencontre le manomètre thermocouple dans lequel un thermocouple mesure directement la température qui est ensuite convertie en pression, et le manomètre Pirani où la température est maintenue constante, afin que soient aussi constantes les pertes parasites. Les valeurs fournies dépendent de la nature des gaz, et les échanges de chaleur sont sensibles à la pollution éventuelle des surfaces du filament et de l'enveloppe. Ils sont gradués en équivalent azote, par comparaison avec un manomètre capacitif. Le premier modèle fonctionne entre 10 et 10−3 hPa, et le second entre 100 et 10−4 hPa. Les phénomènes collisionnels peuvent aussi modifier l'état cinématique d'un mobile léger. On utilise en métrologie un manomètre à bille tournante où une bille d'acier de 4,5 mm de diamètre, sustentée électromagnétiquement, est lancée en rotation sur elle-même à la vitesse initiale de 425 tours par seconde. La pression est déduite du ralentissement de la bille sous l'action des chocs. Ce manomètre sert d'étalon entre 1 et 10−7 hPa, à condition de connaître la composition de l'atmosphère. Vers la limite inférieure du vide poussé, les manomètres précédemment décrits ne sont plus exploitables en pratique. Il faut recourir au troisième groupe, les manomètres à ionisation. Dans ces manomètres, un courant d'électrons, d'intensité i−, ionise une partie des gaz résiduels, produisant un courant ionique d'intensité i+. On détecte i+ par neutralisation des charges dans un circuit de mesure ; i+ et la pression sont reliés par une relation valable seulement dans un certain domaine de i+ et n : i+ = i−Sln ; S est un coefficient d'ionisation qui dépend de la structure électronique du gaz, l est la longueur moyenne des trajectoires électroniques, que l'on cherche naturellement à accroître, i− dépend du principe retenu pour réaliser le manomètre.

Dans le manomètre Bayard-Alpert, un filament en métal réfractaire est chauffé par effet joule entre 1 600 et 2 000 0C. Les électrons émis sont accélérés par une grille polarisée positivement autour de laquelle ils oscillent avant d'être capturés. On peut donc contrôler le terme i−l, ce qui permet d'étendre les mesures en deçà de 10−12 hPa. En contrepartie, le filament ne supporte pas les remises à l'air accidentelles, et il se produit à sa surface nombre de réactions chimiques secondaires qui compliquent l'interprétation. On peut supprimer le filament et utiliser une tension inférieure à − 1 000 volts pour obtenir une source d'électrons par effet de champ. L'allongement des trajectoires électroniques provient d'un champ magnétique permanent de 0,1 à 0,2 tesla (T). Il n'est pas possible de maîtriser le débit électronique, qui est par ailleurs sensible à la pollution. En disposant les électrodes selon la configuration de Penning, la gamme de mesures couvre de 10−2 à 10−7 hPa. Ces deux types de manomètres, dits à cathode chaude ou à cathode froide, sont évidemment gradués en équivalent azote. Ils sont très répandus dans toutes les activités industrielles ou de laboratoire.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Pierre AILLOUD : docteur en métallurgie, ingénieur au Centre national de la recherche scientifique, président de la commission enseignement à la Société française du vide

Classification

Médias

Autres références

-

EXPERIMENTA MAGDEBURGICA DE VACUO SPATIO (O. von Guericke)

- Écrit par Bruno JACOMY

- 534 mots

- 1 média

En 1672 paraît à Amsterdam un ouvrage de 250 pages intitulé Experimenta nova (ut vocantur) Magdeburgica de vacuospatio(Expériences nouvelles dites de Magdebourg sur l’espace vide). L’auteur, Otto von Guericke (1602-1686), est un physicien, ingénieur et homme politique allemand, considéré...

-

GEISSLER HEINRICH (1815-1879)

- Écrit par Georges KAYAS

- 338 mots

Mécanicien et physicien allemand, né à Igelshied (Thuringe) et mort à Bonn. Fils d'un souffleur de verre, Heinrich Geissler apprit lui-même ce métier dans le duché de Saxe-Werningen et l'exerça dans plusieurs universités allemandes, parmi lesquelles l'université de Munich....

-

GETTER

- Écrit par Jean-Pierre LÉVIS

- 197 mots

Pastilles de métaux oxydables (on utilise fréquemment les métaux alcalins ou alcalino-terreux) que l'on introduit dans les tubes électroniques au moment de la mise en place des électrodes et qui permettent de parfaire le vide dans les tubes. Le métal du getter est coulé dans une coupelle métallique...

-

GUERICKE OTTO VON (1602-1686)

- Écrit par Bruno JACOMY et Jacques MÉRAND

- 525 mots

- 1 média

Physicien et homme politique allemand, Otto von Guericke s’est illustré par ses travaux sur le vide et les effets de la pression atmosphérique, ainsi que par la mise au point de la première machine électrostatique.

Né le 20 novembre 1602 à Magdebourg, Otto von Guericke, après des études...

- Afficher les 16 références

Voir aussi

- HUILES MINÉRALES

- POMPES

- PRESSION, physique

- IONISATION

- MESURE INSTRUMENTS DE

- LIBRE PARCOURS MOYEN

- CHOC, mécanique

- CONDUCTANCE, mécanique des fluides

- POMPE TURBOMOLÉCULAIRE

- ÉCOULEMENTS

- COLLISION, physique

- GAZ PARFAITS LOI DES

- REYNOLDS NOMBRE DE

- RÉGIMES, physique

- KNUDSEN NOMBRE DE

- THERMIQUE AGITATION

- CHIMISORPTION

- VOLUMÉTRIE

- DÉTENTE D'UN GAZ

- GAZEUX ÉTAT

- MANOMÈTRE

- POMPES VOLUMÉTRIQUES

- POMPE À MERCURE

- POMPE À PALETTES MOBILES

- ULTRAVIDE

- POMPE À DIFFUSION D'HUILE

- GAEDE WOLFGANG (1878-1945)

- POISEUILLE LOI DE

- POMPAGE TECHNIQUE DE

- PHYSISORPTION

- PHYSIQUE HISTOIRE DE LA