- 1. Les premières techniques

- 2. Le télégraphe optique

- 3. Le télégraphe électrique

- 4. Le téléphone

- 5. Le télégraphe sans fil

- 6. La radiophonie et la radiotéléphonie

- 7. La transmission à distance des images fixes

- 8. La transmission à distance des images animées : la télévision

- 9. Un enchevêtrement de réseaux à couverture planétaire

- 10. Bibliographie

TÉLÉCOMMUNICATIONS Histoire

Article modifié le

Le télégraphe optique

C'est la nécessité de transmettre rapidement des informations sur de grandes distances qui devait conduire au développement des réseaux de télécommunication et notamment au premier du genre : le télégraphe de Chappe. Ce système, présenté par Claude Chappe (1763-1805) à la tribune de l'Assemblée législative le 22 mars 1792, est basé sur la transmission de messages entre des stations espacées d'une dizaine de kilomètres et situées sur des points élevés. Il a bénéficié, d'une part, de la mise au point de la lunette astronomique par un opticien de Londres (John Dollond) vers 1758, ce qui a permis de discerner des détails à grande distance, et, d'autre part, du contexte très porteur de la Révolution française. La France était alors entourée d'ennemis qui tentaient d'étouffer par les armes la propagation des idées de la Révolution. La transmission rapide de nouvelles des nombreux fronts de guerre qu'elle devait entretenir devenait alors vitale pour la république naissante.

Un dispositif à bras articulés associé à un système secret de codage

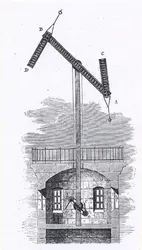

Le télégraphe de Chappe est constitué de trois bras articulés montés au sommet d'un mât d'environ sept mètres de hauteur coiffant une tour. L'orientation des bras peut être commandée depuis le pied de la tour par un opérateur grâce à des manettes et un mécanisme de courroies et de poulies. Le bras principal, ou régulateur, sorte d'immense fléau de balance d'environ 4,50 mètres de longueur, peut prendre quatre positions : horizontale, verticale et inclinée à plus et moins 450. À chaque extrémité du régulateur, un bras plus petit, ou indicateur, d'environ 2 mètres de longueur, peut prendre sept positions de 45 en 450 (la première à 450, la deuxième à 900, et ainsi de suite jusqu'à la septième à 3150). L'ensemble, peint en noir, peut former 196 figures (4 × 7 × 7) nettement reconnaissables sur le fond du ciel : 92 sont utilisées pour la transmission des dépêches, les autres servent pour le protocole de transmission (permettant à l'émetteur de s'assurer que le récepteur a bien reçu le signal) entre tours adjacentes et pour les nombreux messages de service nécessaires au bon fonctionnement des lignes (par exemple : urgence, dérangement, petite activité, grande activité, congé d'un quart d'heure, etc.).

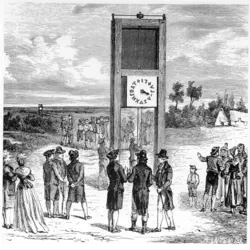

Le système de Chappe s'est révélé beaucoup plus efficace que ceux qui avaient été imaginés jusque-là, en général basés sur la transmission individuelle des lettres du message (indiquées au relais distant par des figures géantes ou un système de pointage à l'aide d'une aiguille sur un cadran). Chappe a en effet associé aux 92 signaux utiles un système de codage : pour envoyer un mot ou groupe de mots, il suffisait de deux signaux, le premier indiquant une page parmi 92 d'un lexique, le second, un mot ou un groupe de mots parmi 92 dans la page. Les dépêches étaient codées et décodées uniquement au départ et à l'arrivée par des personnes de confiance (les directeurs). Le code, tenu secret, était inconnu du personnel (les stationnaires) qui opérait dans les tours-relais. Le principe du lexique de Chappe était suffisamment souple pour pouvoir être adapté et enrichi au fur et à mesure, en fonction des besoins et de l'expérience.

Un réseau édifié à des fins principalement militaires

Après avoir démontré la validité de son système dans sa commune natale de Brûlon dans la Sarthe, Chappe sut obtenir des crédits de la Convention pour construire une ligne d'essai et de démonstration entre Ménilmontant, colline dominant Paris, et Saint-Martin-du-Tertre, distante d'une trentaine de kilomètres, avec un relais intermédiaire à Écouen. Le 12 juillet 1793 la transmission fut un succès. La première ligne opérationnelle (longue de 230 km entre Paris et Lille) révéla immédiatement l'importance stratégique des télécommunications à travers le message transmis le 30 août 1794 : « Condé restituée à la République. La reddition a eu lieu ce matin à 6 heures », dépêche signifiant la reprise de Condé-sur-l'Escaut aux Autrichiens par les troupes de la République et que Lazare Carnot lut le même jour devant la Convention. Désormais les nouvelles allaient pouvoir voyager à la vitesse, incroyable pour l'époque, de 500 kilomètres par heure.

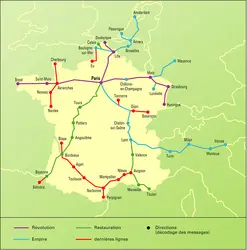

Dans l'euphorie, la construction d'autres lignes est décidée. Mais bientôt, la situation stratégique s'étant retournée en faveur du régime et l'argent venant à manquer, le rythme des constructions ralentit, certains projets sont même abandonnés. Les travaux vont néanmoins se poursuivre pendant plusieurs décennies, grâce à l'opiniâtreté des frères Chappe, et déboucheront sur la mise en place d'un véritable réseau reliant les grandes villes en France et jusque dans les pays limitrophes (fig. 1). Mais à partir de 1840, les progrès de la télégraphie électrique et le développement du chemin de fer vont progressivement mettre un terme aux travaux engagés.

Le réseau de télégraphie optique français était entièrement réservé aux communications militaires et gouvernementales (pendant un temps, il a aussi servi à transmettre les résultats de la loterie nationale pour assurer sa survie économique). D'ailleurs toutes les lignes, sauf la transversale du Sud, partaient de Paris et, en cas de collision, c'est la dépêche venant de la capitale qui était prioritaire. Ce réseau n'a jamais été ouvert au public. En 1837, une loi établit le monopole de l'État sur la transmission des informations à distance, monopole qui n'a été aboli qu'en 1987 par la loi sur la déréglementation des télécommunications. Abolition en fait toute relative puisque l'État conserve toujours la haute main sur les télécommunications à travers les licences d'exploitation qu'il accorde à des entreprises privées.

Les débuts de l'Administration des télécommunications

En 1844, à la veille de l'ère du télégraphe électrique, la France disposait d'un réseau de 5 000 kilomètres de lignes avec 534 stations de relais desservant 29 villes. On imagine bien tout le personnel, toutes les procédures, bref toute l'Administration qu'il faut pour prendre les dépêches, les coder, les transmettre, les toiletter à intervalles réguliers afin d'éliminer les inévitables erreurs de transmission, les déchiffrer à l'arrivée et les faire parvenir à leur destinataire ; on imagine aussi toute la discipline nécessaire pour assurer le bon fonctionnement des relais : leur entretien, leur réparation en cas de panne, le maintien à poste, du lever au coucher du soleil, des stationnaires (en général des paysans). Toute cette organisation a été mise en place par Claude Chappe et surtout ses quatre frères qui furent à la tête de cette entreprise publique jusqu'en 1831.

Des réseaux similaires à l'étranger

Le télégraphe optique français eut un grand retentissement dans les autres pays. Il suscita la création de réseaux similaires dans toute l'Europe : l'Espagne, l'Italie, la Belgique, la Hollande, le Danemark et la Russie adoptèrent des systèmes basés sur la technique française. L'Angleterre et la Suède, quant à elles, développèrent des systèmes un peu différents, mieux adaptés au temps brumeux de leurs climats. Les États-Unis mirent également en place, entre 1800 et 1812, un tel réseau le long de la côte est. Mais dans aucun de ces pays, le réseau de télégraphie optique n'a atteint l'ampleur du réseau français. Ce dernier, malgré ses faiblesses (le service s'interrompait de nuit et en cas de brouillard), resta en service jusqu'en 1859, où la dernière ligne est définitivement arrêtée, bien après l'arrivée du télégraphe électrique.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- René WALLSTEIN : ingénieur consultant

Classification

Médias

Autres références

-

4G, télécommunications

- Écrit par René WALLSTEIN

- 1 573 mots

Le déploiement en France du réseau de communications sans fil de quatrième génération pour les terminaux mobiles, la 4G, engagé en 2012 en direction des entreprises, s’est poursuivi et amplifié en 2013 vers le grand public. La France, comme ses voisins européens, suit ainsi le mouvement initié à...

-

ANTENNES, technologie

- Écrit par Jean-Charles BOLOMEY

- 5 198 mots

- 7 médias

Les possibilités offertes par la propagation des ondes électromagnétiques dans les milieux naturels sont exploitées à des fins multiples : radiodiffusion, télévision, radar, télécommunications, radionavigation...

Dans toutes ces applications, l'antenne désigne ce composant indispensable au...

-

ATMOSPHÈRE - La couche atmosphérique terrestre

- Écrit par Jean-Pierre CHALON

- 7 817 mots

- 7 médias

...La présence de couches ionisées (particules chargées électriquement) est une autre caractéristique de l’atmosphère qui a retenu depuis longtemps l’attention des spécialistes en télécommunications, en raison de leur aptitude à propager certaines ondes électromagnétiques sur de longues distances. -

BARAN PAUL (1926-2011)

- Écrit par Encyclopædia Universalis

- 368 mots

Ingénieur électricien américain, Paul Baran a inventé le concept de réseau distribué et, parallèlement aux travaux de l'informaticien britannique Donald Davies, la transmission de données par paquets. Ces inventions ont fourni les bases d'Internet.

Paul Baran naît le 29 avril 1926...

- Afficher les 47 références

Voir aussi

- FRÉQUENCE, physique

- COMPRESSION DES DONNÉES

- MODULATION & DÉMODULATION

- ONDE ou RAYONNEMENT ÉLECTROMAGNÉTIQUE

- IMPULSION, physique

- GALÈNE (sulfure de plomb)

- ARMSTRONG EDWIN HOWARD (1890-1954)

- CODAGE

- MESSAGE

- ONDES RADIOÉLECTRIQUES ou ONDES HERTZIENNES

- BEL & DÉCIBEL, unités

- RADIODIFFUSION

- TRANSISTORS & THYRISTORS

- AMPLIFICATEURS

- TUBES ÉLECTRONIQUES

- TRIODE

- CALCULATEURS

- SÉCURITÉ

- INDUCTION ÉLECTROMAGNÉTIQUE

- LIGNES DE TRANSMISSION

- CÂBLES COAXIAUX

- COURANT ÉLECTRIQUE

- AUDIOVISUELLES TECHNIQUES

- CONDUCTEURS ÉLECTRIQUES

- MICRO-ORDINATEUR

- TRANSMISSION, télécommunications

- SUPERHÉTÉRODYNE

- SÉLECTION, télécommunications

- MICROPHONE

- DIODE

- ATTÉNUATION, physique

- TÉLÉVISION NUMÉRIQUE

- ÉCOUTEUR

- RÉSEAU TÉLÉPHONIQUE

- INFORMATION, informatique et télécommunications

- FIBRES OPTIQUES

- RÉCEPTEUR, physique

- CÂBLES SOUS-MARINS

- MODULATION D'AMPLITUDE

- MODULATION DE FRÉQUENCE

- MODULATION PAR IMPULSIONS & CODAGE (MIC)

- TÉLÉGRAPHE ÉLECTRIQUE

- ICONOSCOPE

- GSM (Global System for Mobile Communications)

- CHAPPE CLAUDE (1763-1805)

- COOKE WILLIAM (1806-1879)

- GRAY ELISHA (1835-1901)

- STROWGER ALMON (1839-1902)

- AUTOCOMMUTATEUR, télécommunications

- PUPIN MICHAEL IDVORSKY (1858-1935)

- RADIOTÉLÉPHONIE

- GLOBALSTAR, télécommunications

- SYNTONISATION, électrotechnique

- FESSENDEN REGINALD (1866-1932)

- PANTÉLÉGRAPHE

- KORN ARTHUR (1870-1945)

- FARNSWORTH PHILO (1906-1971)

- BALAYAGE

- ÉMETTEUR, télécommunications

- RADIOCOMMUNICATION

- MPEG NORME

- DÉFINITION D'UNE IMAGE

- MULTIPLEXAGE

- ÉLECTRONIQUE, science et technique

- MARINE HISTOIRE DE LA

- ROYAUME-UNI, histoire, de 1801 à 1914

- TUBE ANALYSEUR

- CADRAN

- CROSS-BAR SYSTÈME

- NTSC (National Television System Committee)

- PAL (Phase Alternating Line)

- SECAM (séquentiel couleur à mémoire)

- TÉLÉPHONE

- POSTES TÉLÉPHONIQUES

- TÉLÉIMPRIMEUR

- TÉLEX

- BELIN ÉDOUARD (1876-1963)

- BAUDOT ÉMILE (1845-1903)

- HUGHES TÉLESCRIPTEUR

- FLEMING JOHN AMBROSE (1849-1945)

- COMMUTATION, télécommunications

- CÂBLES ÉLECTRIQUES

- ONDE PORTEUSE

- TÉLÉVISION EN COULEURS

- TNT (télévision numérique terrestre)

- MEUCCI ANTONIO (1808-1889)

- IRIDIUM, télécommunications

- GRANDE-BRETAGNE, histoire, de 1801 à 1914

- TUBE CATHODIQUE

- ANALOGIQUE SIGNAL

- NUMÉRIQUE SIGNAL

- NUMÉRISATION

- NUMÉRIQUE TRANSMISSION

- NAUFRAGES

- TUBE À VIDE

- ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, histoire, des origines à 1865

- FRANCE, histoire, de 1789 à 1815

- COHÉREUR

- IMAGE ENREGISTREMENT & REPRODUCTION DE L'

- BÉLINOGRAPHE

- NIPKOW ROUE DE

- BAIRD JOHN (1888-1946)

- CASELLI SYSTÈME

- SATELLITES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS

- SAUVETAGE

- ÉCRAN DE VISUALISATION

- RÉSEAU, télécommunications

- RÉPÉTEUR, télécommunications

- CENTRAL TÉLÉPHONIQUE

- RNIS (réseau numérique à intégration de services)

- TÉLÉGRAPHIE SANS FIL (TSF) ou RADIOTÉLÉGRAPHIE

- NORMALISATION

- UTI (Union télégraphique internationale)

- ENTREPRISES HISTOIRE DES

- DÉBIT, télécommunications

- TÉLÉCOMMUNICATIONS SATELLITAIRES

- CONSTELLATIONS DE SATELLITES

- TÉLÉPHONE MOBILE