TÉLÉCOMMUNICATIONS Transfert d'information par paquets dans les réseaux

Article modifié le

Les différentes technologies utilisant le mode de transfert par paquets

X.25

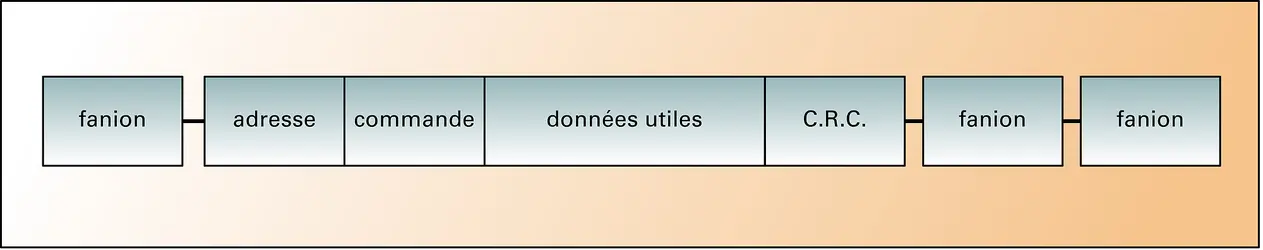

La conception de X.25 remonte à des travaux effectués dans les années 1970, qui ont débouché, en 1976, sur l'approbation par l'U.I.T. (Union internationale des télécommunications) d'une norme qui a été révisée en 1984. Les choix de conception de la pile de protocoles reflètent l'état des technologies de l'époque : l'environnement de transmission était constitué de liaisons offrant des débits limités à des taux d'erreurs élevés, tandis que la puissance des processeurs alors disponibles autorisait l'exécution à ces débits de traitements relativement complexes. Dans ces conditions, il est important de garantir une correction d'erreur à chaque nœud de commutation et d'assurer qu'un paquet arrivé dans un nœud ne puisse être perdu par manque de mémoire pour le stocker. La couche de niveau 2 s'appuie sur le protocole HDLC (high level data link control) [fig. 3] pour la sous-couche 2.1 et sur le protocole LAP B pour la sous-couche 2.2. Ce dernier est là essentiellement pour assurer un contrôle de flux et la retransmission des trames perdues ou erronées sur un lien logique. Pour cela, chaque trame transmise est numérotée. Après une phase d'initialisation du lien logique, le récepteur acquitte les trames reçues correctement, chaque acquittement donnant droit à l'émetteur d'émettre un nombre préfixé (fenêtre d'acquittement) de trames sans acquittement. Au-delà de ce nombre, l'émetteur arrête d'émettre. En cas de réception erronée ou de paquet détecté perdu, un acquittement négatif donne le numéro de la trame à partir de laquelle l'émetteur doit retransmettre (processus dit Go-Back-N). Le niveau 3 est chargé d'établir les circuits virtuels et de les multiplexer.

En France (avec le réseau Transpac) et en Europe, les réseaux fondés sur ce protocole se sont développés de façon très importante tant dans le domaine des réseaux publics que dans les réseaux des entreprises. Les processus de contrôle de flux et d'erreur Go-Back-N à chaque nœud du réseau présentent cependant deux inconvénients majeurs : ils limitent le débit effectif qui peut être atteint sur un lien et nécessitent le maintien d'un grand nombre de variables pour chaque circuit virtuel. Les réseaux X.25 se sont donc avérés difficilement en mesure de s'adapter à la croissance des débits sur les liens et du nombre de circuits virtuels. Aujourd'hui, les effets de parc laissent à ces réseaux une relative importance mais ils disparaissent progressivement au profit des réseaux de relais de trame, ATM et IP.

Le relais de trames

Le concept du service de relais de trames (frame relay) a d'abord été défini dans le cadre des études sur le RNIS à bande étroite. Avec la recommandation X.36 de l'U.I.T., le relais de trame devient un service offert par les réseaux publics de données. C'est une simplification du transport du mode paquet X.25 qui est apparue nécessaire lorsqu'on a imaginé de le porter au-dessus du RNIS. On a tout d'abord supprimé la signalisation, redondante par rapport à celle du RNIS, puis la sous-couche 2.2. Le relais de trame est donc un service minimal de transmission de données qui utilise la sous-couche de niveau 2.1 (protocole HDLC). Il permet la transmission de paquets de longueur variable sur un ensemble de circuits virtuels multiplexés sur une même interface physique (utilisation du champ adresse) étendu à 16 bits dans lequel on place un identifiant de lien virtuel LLCI (logical link control identifier). Aucun mode assuré n'est offert : les paquets perdus ne sont ni signalés (pas de numérotation des paquets) ni retransmis. Aucun contrôle de flux n'est mis en œuvre à l'interface, que ce soit globalement ou par connexion. Cependant, afin de tenter de se prémunir contre les congestions dans le réseau, quelques mécanismes optionnels ont été prévus pour limiter la charge du réseau. Ce sont, d'une part, la définition d'un contrat de trafic par connexion et, d'autre part, la fourniture dynamique par le réseau d'indicateurs de congestion dans chaque paquet. Ces mécanismes rudimentaires n'ont toutefois été déployés que partiellement.

Les services de trames sont particulièrement utilisés pour l'interconnexion des réseaux d'entreprise. Apparus au début des années 1990, ils ont rencontré un succès commercial dans de nombreux pays et en particulier aux États-Unis où ils ont connu un développement d'autant plus important que les réseaux X.25 n'y avaient jusque-là pas percé au détriment des liaisons louées. En France, ce type de service n'est arrivé que tardivement et a été concurrencé par le X.25. Il faut noter que, la plupart du temps, la technique de commutation réseau utilisée pour offrir ce service est fondée sur la technologie ATM.

ATM

Dans les années 1980, des recherches étaient menées pour développer une technologie qui puisse être à la base d'un réseau multi-services, multi-débits à même de supporter des débits élevés. Les éléments de base de l'ATM ont été fixés par l'U.I.T. en 1990. Le mode de transfert dérivé du mode paquet fonctionne en mode connecté et s'appuie sur des paquets de longueur fixe (53 octets) comprenant 48 octets de données utiles et un en-tête de 5 octets. Cette longueur ne correspond à aucune logique, si ce n'est celle d'un compromis entre les tenants d'un ATM particulièrement optimisé pour le transport des données souhaitant une longueur utile de 64 octets et ceux qui souhaitent une longueur de 32 octets. La longueur fixe facilite la réalisation de la fonction de commutation, la longueur faible limite la gigue de multiplexage.

Très inspiré du RNIS bande étroite pour son modèle en couches, il respecte le modèle de séparation commande/transfert. La signalisation pour l'ensemble des circuits est transportée par un circuit virtuel spécifique sur chaque interface.

Le modèle de commutation retenu inclut une commutation à deux niveaux : le niveau circuit (virtual circuit) et le niveau chemin (virtual path). L'identifiant de lien virtuel est représenté par un champ de 24 bits : les 8 bits de poids fort (VPI, virtual path identifier) identifient le chemin et les 16 bits de poids faible (VCI, virtual circuit identifier), le circuit. Un chemin (VP) contiendra donc potentiellement 216 liens virtuels. Un équipement commutant sur la base du VPI (brasseur ou cross connect) commute l'ensemble des VC contenus dans le VP. Cette solution permet de simplifier la réalisation des fonctions de transit qui n'ont pas à tenir compte des circuits individuels.

L'en-tête, au-delà de l'identifiant VPI/VCI, contient un champ d'identification du type de cellule et un CRC (circle redondancy check) qui s'applique sur l'ensemble de l'en-tête. L'identification du type de cellule permet à un émetteur de spécifier à un récepteur s'il s'agit de cellules vides (émises quand il n'y a aucune information à transmettre), de cellules de maintenance pour aider à la gestion du réseau ou de cellules utiles (contenant les informations à transmettre). Le CRC est utilisé à la fois pour détecter des erreurs sur l'en-tête et les corriger (dans la limite de deux), et pour permettre au récepteur de se synchroniser avec l'émetteur à l'initialisation d'une interface physique. L'en-tête permet également de transporter des informations liées à la congestion dans le réseau.

Le réseau est complètement indépendant des services qu'il transporte, n'effectuant en particulier aucune fonction de détection ou de correction d'erreurs sur les données utiles. Par ailleurs, la longueur des informations transportées ne correspond pas forcément à la longueur nécessaire pour le service. Pour compléter le dispositif, il faut donc ajouter dans chaque terminal une couche dite d'adaptation spécifique du service supporté (AAL, ATM adaptation layer). Ce sujet a fait l'objet de beaucoup d'inventivité mais aujourd'hui l'histoire ne retient plus que trois grands types de couches d'adaptation : l'AAL1 dont l'objet est d'émuler un circuit synchrone, en particulier pour transporter des services de voix (64 kbit/s, n × 64 kbit/s) ou pour le support de services vidéo, l'AAL2 qui permet de transporter les circuits de voix issus des commutateurs de réseaux mobiles et l'AAL5 créé pour émuler le transfert en mode paquet.

C'est la couche AAL5 qui est la plus usitée. Elle a pour rôle principal de segmenter les paquets de longueur variable en cellules de longueur fixe en émission et de les réassembler en réception. Selon les mises en œuvre, elle offre un service de type 2.1 ou 2.2.

Par construction, l'ATM est à même de transporter plusieurs services réseaux :

– un service à bande passante garantie, le CBR (constant bit rate), dont le comportement est proche de celui qu'offrent les réseaux synchrones dans la mesure où la source respecte le contrat de trafic ;

– un service VBR (variable bit rate) qui offre un débit moyen garanti (équivalent du relais de trames) ;

– un service UBR (unspecified bit rate) ou de type best effort ;

– un service ABR (available bit rate) qui inclut une fonction de contrôle de débit par connexion en fonction du niveau de congestion du réseau.

En pratique, même si l'ATM a été au départ pensé pour connecter directement les terminaux, son échec face aux solutions traditionnelles de réseaux locaux (Ethernet en particulier) le confine aujourd'hui à la réalisation de réseaux longues distances pour offrir des services d'interconnexion de réseaux d'entreprises ou la réalisation de boucles d'accès pour la connexion des interfaces de type ADSL (asymmetrical digital subscriber line). Aujourd'hui, l'application principale de l'ATM consiste donc à interconnecter des routeurs IP. Cela explique en partie le peu d'usage qui est fait de la signalisation pour établir les connexions et l'importance de l'emploi des connexions permanentes. Le plan d'adressage, différent de celui d'IP, et les problèmes de résolution d'adresses qui en découlent n'ont pas non plus contribué à encourager l'usage des connexions dynamiques (connexions non permanentes). L'avenir est plus incertain : seul détenteur actuel du label « capable d'être un réseau multi-services à même de garantir la qualité », il a potentiellement un bel avenir, en particulier dans la perspective du portage du réseau téléphonique sur le réseau paquet. Ces heureux présages sont contrebalancés par les doutes sur sa capacité de progresser à moindre coût en débits et, surtout, par les promesses d'un IP triomphant avec Internet et en pleine évolution pour devenir aussi une technique multi-services et multi-débits.

IP

Héritière du protocole étudié pour le compte de la marine américaine dans les années 1960, sponsorisée par le gouvernement américain au travers la D.A.R.P.A. (Defense Advanced Research Projects Agency), définie au sein de l'I.E.T.F., la technologie IP a longtemps été l'apanage des réseaux informatiques du monde de la recherche. Depuis le début des années 1990, elle connaît une croissance fantastique à la suite de l'élaboration d'applications porteuses telles que le courrier électronique ou le Web, puis du passage du réseau Internet du domaine académique au domaine compétitif.

Contrepartie de ce succès, cette technologie doit évoluer, à la fois pour supporter l'augmentation de la taille des réseaux, des débits à commuter, mais aussi pour se donner les moyens d'intégrer de nouvelles applications telles que les applications en temps réel.

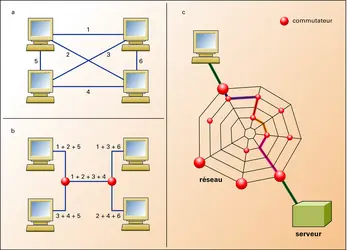

Prototype du transfert en mode non connecté, le modèle IP est fondé sur l'interconnexion ouverte de sous-réseaux physiques (subnet), ceux-ci pouvant être des réseaux locaux (connexions de multiples terminaux) ou des connexions simples point à point. Ces sous-réseaux ne traitent que le niveau 2 du modèle en couches. Chaque interface connectée à un réseau se voit attribuer une adresse réseau universelle définie sur 32 bits. Cette adresse est structurée en un identificateur de réseau (NetId) et un numéro d'hôte sur le réseau (HostId). Afin de tenir compte du fait qu'il existe des grands et des petits réseaux, trois grands types de structurations sont définis (classes A, B, C), la répartition de longueur entre les champs NetId et HostId variant. L'adresse étant spécifique du réseau, lorsqu'un terminal se déconnecte pour être connecté sur un autre réseau, l'interface concernée change d'adresse. Par ailleurs, une classe spécifique d'adresse (D) est réservée pour les échanges de type point à multipoint (multicast).

Pour passer d'un sous-réseau à un autre, la fonction de routeur va commuter les paquets IP. Cette commutation sera effectuée conformément aux tables établies par les protocoles de routage. Le paquet va ainsi circuler d'un subnet à un autre jusqu'à atteindre le sous-réseau de destination. Lorsque le paquet doit être envoyé vers une interface donnée sur un subnet (par exemple l'interface de connexion du prochain routeur à traverser), il est nécessaire de connaître son adresse MAC. Pour cela, une procédure de résolution d'adresse utilisant les capacités de diffusion du sous-réseau est utilisé (ARP, address resolution protocol). Lorsque le sous-réseau s'appuie sur une technologie n'autorisant pas la diffusion (cas en particulier de l'ATM ou du relais de trame), un système spécifique de serveur pour gérer ces adresses doit être mis en place.

Le protocole IP a subi de nombreuses évolutions depuis les années 1970. La version IP aujourd'hui déployée est la version 4. En fait, plutôt que de protocole, il faut parler de pile de protocoles, puisqu'un grand nombre de protocoles accompagnant le protocole IP lui-même sont nécessaires pour assurer le fonctionnement d'un réseau. Un paquet IP est constitué d'une zone de données (le message à transmettre) et d'un en-tête. Sa longueur maximale est fixée par les capacités du sous-réseau, ce qui implique qu'un routeur pourra être amené à segmenter un paquet lorsque la longueur de celui-ci dépassera celle qui est supportée par le sous-réseau sur lequel le paquet doit être émis. L'en-tête transporte donc, en plus des adresses source et destination du paquet, des informations relatives à une éventuelle fragmentation, un compteur – qui est décrémenté à chaque passage dans un routeur (protocole TTL, time to leave, lorsqu'il passe à zéro, le paquet doit être jeté) et qui permet de détecter d'éventuelles erreurs dans le processus de routage –, un indicateur du protocole transporté dans le champ d'information, la longueur totale du paquet, une indication du type de service (TOS, type of service), ainsi qu'un CRC qui permet de détecter d'éventuelles erreurs.

IP a connu de nombreuses évolutions.

Différenciation de services (Diffserv)

Le champ TOS, longtemps inutilisé, se trouve au cœur des évolutions de l'IP pour donner une dimension multiservices et favoriser la transparence temporelle. Un nombre limité de classes de services est identifié. Les paquets sont classifiés et marqués, à l'aide du champ TOS, à l'accès du réseau par les terminaux eux-mêmes ou par une fonction de police lorsqu'un contrat de trafic est établi. De façon interne au réseau, il suffira de définir un comportement donné pour chaque classe de service (utilisation des techniques WFQ), les routeurs traitant alors les paquets sur la seule base du champ TOS.

IPv6

Parce que le nombre de réseaux et de terminaux connectés à l'Internet n'arrête pas de grandir, parce que la structuration d'adresse retenue n'est pas optimale, une pénurie d'adresses est prévue malgré les 32 bit/s de largeur. Une nouvelle version du protocole IP, IPv6, a donc été définie avec, cette fois, une largeur d'adresse de 128 bit/s (pour tenir quelques années....). Des améliorations ont aussi été apportées : meilleure structuration de l'adresse pour simplifier les tables de routage, introduction d'une plus grande régularité dans la structure de l'en-tête pour faciliter les extensions et, surtout, prise en compte de la sécurité des transferts – maillon faible du transport en mode non connecté – et de la mobilité des terminaux. Cette dernière fonction est particulièrement importante pour l'introduction du mode de transfert paquet dans les réseaux mobiles. La version 6 du protocole, mise au point depuis le milieu des années 1990, ne sera introduite qu'au fur et à mesure de la pénurie d'adresses de la version 4. Il est ainsi probable que les pays de l'Orient (Japon, Chine, Corée...), pauvres en adresse v4, seront les premiers à adopter l'IPv6 de façon généralisée. L'Europe devrait suivre de près du fait de son avance dans les réseaux de mobiles. Les États-Unis, fort pourvus en adresses, sont les plus réticents pour adopter IPv6.

MPLS

Il s'agit ici de créer un mode commutation fondé, comme pour le mode connecté, sur des tables de marquage associant des index de liens virtuels locaux (labels). Sur les routes par défaut définies par l'IGP utilisé, un arbre de connexions est établi, depuis l'ensemble des entrées dans le réseau vers chaque sortie, grâce à un protocole d'échanges de labels (LDP, label distribution protocol) entre les routeurs. Par ailleurs, il est toujours possible de rajouter des connexions point à point grâce à un protocole de signalisation spécifique qui va distribuer des labels tout le long du parcours. Ce dernier peut être choisi, par exemple, en employant un IGP modifié pour utiliser certaines informations de la bande passante. Les routeurs en périphérie d'un tel réseau ont en charge d'analyser l'en-tête des paquets IP (en utilisant l'adresse de destination mais aussi, potentiellement, d'autres éléments d'informations dans l'en-tête) et de les encapsuler dans un autre paquet dont l'en-tête contient le label de la route choisie. Il sera ainsi acheminé jusqu'à destination sans qu'il n'y ait besoin d'analyser autre chose que le label dans les routeurs suivants. Les routeurs ou les commutateurs du cœur du réseau peuvent ainsi être très simplifiés au détriment du routeur périphérique à qui revient tout le travail de classification des trafics, de gestion d'établissement des différents chemins. On peut noter que la réalisation des commutateurs de labels peut être un routeur qui traite des paquets de longueur variable avec un en-tête contenant un label, mais ce peut également être un commutateur ATM, le label étant cette fois encodé dans les VPI/VCI. L'usage de routeurs plutôt que de commutateurs permet de mélanger, dans le même réseau, un mode de fonctionnement IP classique de type non connecté et un mode connecté faisant usage de MPLS.

IP/MPLS et l'optique

Dans les années 1990, les progrès dans les technologies optiques, avec l'apparition du multiplexage en longueur d'onde et de la commutation de longueur d'onde, ont ouvert un champ nouveau pour les réseaux IP. Avec les débits visés (2,5 puis 10 puis 40 Gbit/s), il est vite apparu nécessaire de simplifier les empilements de multiplexage. Tout d'abord, les couches intermédiaires comme l'ATM et les multiplexages temporels synchrones comme la SDH (synchronous digital hierarchy) ont été supprimés pour revenir aux bases : transmission directe de paquets au-dessus du niveau physique de transmission optique. Ensuite, la commutation des longueurs d'onde étant quelque chose de très similaire à la commutation de labels, elle peut être commandée avec les mêmes principes que ceux qui sont utilisés pour MPLS. Il est ainsi possible de définir un modèle de réseau avec une continuité de routage et de commande entre les commutateurs tout optique et les routeurs IP.

Cette intégration de la technologie optique dans les réseaux IP est extrêmement prometteuse. Elle est indispensable pour faire évoluer les réseaux IP vers les très hauts débits, le routeur du futur se situant à mi-chemin entre le routeur, le commutateur de label et le commutateur de longueur d'onde optique.

Le monde des télécommunications s'oriente aujourd'hui vers une intégration des réseaux en faisant usage du mode de transfert par paquets. Cette intégration se fait d'abord par l'adoption d'un réseau cœur fondé sur l'intégration des technologies IP/MPLS et optiques. À l'accès, diverses techniques sous-jacentes sont utilisées selon les contraintes physiques spécifiques, mais on se dirige, là aussi, vers la systématisation d'un transfert en mode paquet (et plus précisément IP) de bout en bout avec, pour les terminaux, des interfaces également en mode paquet. À la fin des années 1990, IP a été normalisé pour la réalisation des réseaux mobiles de troisième génération (norme UMTS, Universal Mobile Telecommunications System). Le réseau téléphonique lui-même évolue et la technologie ADSL transforme progressivement la boucle locale téléphonique en apportant le mode de transfert par paquets dans les foyers. La téléphonie va ainsi devenir progressivement une application parmi d'autres sur un réseau intégré. Les entreprises, de leur côté, intègrent progressivement leurs réseaux téléphoniques privés à leurs réseaux de données. Cette généralisation favorise l'émergence de nouvelles applications comme l'intégration de la voix et de la vidéo dans la consultation des serveurs ou encore les jeux en réseaux. La technologie doit encore relever quelques défis pour atteindre pleinement cet objectif.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Dominique DELISLE : ingénieur de l'École nationale supérieure de télécommunications de Bretagne, directeur du programme services et réseaux haut débit et I.P., France Télécom R & D

Classification

Médias

Autres références

-

4G, télécommunications

- Écrit par René WALLSTEIN

- 1 573 mots

Le déploiement en France du réseau de communications sans fil de quatrième génération pour les terminaux mobiles, la 4G, engagé en 2012 en direction des entreprises, s’est poursuivi et amplifié en 2013 vers le grand public. La France, comme ses voisins européens, suit ainsi le mouvement initié à...

-

ANTENNES, technologie

- Écrit par Jean-Charles BOLOMEY

- 5 198 mots

- 7 médias

Les possibilités offertes par la propagation des ondes électromagnétiques dans les milieux naturels sont exploitées à des fins multiples : radiodiffusion, télévision, radar, télécommunications, radionavigation...

Dans toutes ces applications, l'antenne désigne ce composant indispensable au...

-

ATMOSPHÈRE - La couche atmosphérique terrestre

- Écrit par Jean-Pierre CHALON

- 7 817 mots

- 7 médias

...La présence de couches ionisées (particules chargées électriquement) est une autre caractéristique de l’atmosphère qui a retenu depuis longtemps l’attention des spécialistes en télécommunications, en raison de leur aptitude à propager certaines ondes électromagnétiques sur de longues distances. -

BARAN PAUL (1926-2011)

- Écrit par Encyclopædia Universalis

- 368 mots

Ingénieur électricien américain, Paul Baran a inventé le concept de réseau distribué et, parallèlement aux travaux de l'informaticien britannique Donald Davies, la transmission de données par paquets. Ces inventions ont fourni les bases d'Internet.

Paul Baran naît le 29 avril 1926...

- Afficher les 47 références

Voir aussi

- TRANSMISSION, télécommunications

- ADRESSE, informatique

- RÉSEAU TÉLÉPHONIQUE

- INFORMATION, informatique et télécommunications

- IP (Internet protocol)

- ADRESSE IP (Internet Protocol)

- MPLS (multi protocol label switching)

- MULTIPLEXAGE

- SOUS-RÉSEAU, informatique

- TRAME, télécommunications

- ASYNCHRONE TRANSMISSION

- TÉLÉPHONE

- TÉLÉINFORMATIQUE

- SYNCHRONE TRANSMISSION

- COMMUTATION, télécommunications

- NUMÉRIQUE TRANSMISSION

- TRANSPAC, télécommunications

- TERMINAL, informatique et télécommunications

- RÉSEAU, télécommunications

- PROTOCOLE, informatique

- ROUTAGE, télécommunications

- PAQUETS TRANSFERT PAR, télécommunications

- TRAMES COMMUTATION DE

- ATM (Asynchronous Transfer Mode)

- DÉBIT, télécommunications

- ROUTEUR, télécommunications

- ERREUR, télécommunications

- X 25, protocole informatique