TÉLÉDÉTECTION

Article modifié le

Les systèmes de télédétection

Les systèmes optiques

Les systèmes optiques sont constitués de deux éléments fondamentaux :

– Un instrument qui comprend notamment un télescope et des capteurs optoélectroniques capables de transformer l'énergie des photons reçus en un signal électrique (les systèmes précurseurs utilisaient des pellicules photographiques spécifiques sensibles en particulier au proche infrarouge). Certains capteurs sont constitués d'une matrice à deux dimensions de détecteurs élémentaires permettant, comme avec les appareils photographiques numériques, de capter instantanément l'ensemble du paysage observé. Cependant, sur la plupart des systèmes imageurs, ces détecteurs sont assemblés en barrettes linéaires qui ne « photographient » qu'une seule ligne de paysage à la fois.

– Un vecteur ou plate-forme dont le rôle est de transporter le capteur et de lui apporter, dans le cas des barrettes linéaires, le mouvement nécessaire au balayage du paysage dans la direction perpendiculaire aux barrettes. Ces vecteurs, qui peuvent être des avions ou des satellites, se déplacent sur des trajectoires bien définies.

Les instruments

La plupart des instruments fonctionnent en mode push broom (une expression anglaise désignant les larges balais que l'on pousse devant soi et qui sont utilisés dans les collectivités), c'est-à-dire qu'ils sont équipés de barrettes de milliers de détecteurs élémentaires (par exemple, 12 000 sur le satellite français SPOT-5) alignés pour acquérir une ligne de paysage (60 km de largeur pour SPOT-5). Le passage d'une ligne à l'autre résulte de l'avancement de la plate-forme le long de sa trajectoire. Ces barrettes sont généralement des CCD (charge coupled device) dont les cellules élémentaires accumulent, sous l'effet des photons incidents, des charges électriques pendant un petit laps de temps (que l'on pourrait assimiler à un temps de pose) qui est inférieur au temps nécessaire au satellite pour avancer d'une ligne de paysage. Ainsi, SPOT-5 acquiert une ligne panchromatique toutes les 0,752 milliseconde, durée correspondant à un déplacement de cinq mètres au sol. Les charges électriques sont collectées, puis numérisées avant d'être stockées à bord ou transmises au sol par radio.

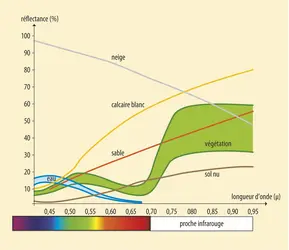

La taille des détecteurs élémentaires, couplée à la focale de l'optique du télescope, contribue à définir la résolution de l'instrument, c'est-à-dire, grossièrement, la dimension de ce qu'on pourra discerner au sol (par exemple, 6,5 μm pour 5 m de résolution sur SPOT-5). Elle joue aussi un rôle sur la qualité de la mesure puisqu'elle conditionne la quantité de photons qui seront capturés. Plus cette taille est réduite, meilleure est la résolution, mais le signal récupéré (qui est fonction du nombre de photons capturés) sera plus faible par rapport au bruit ambiant, comme pour les photographies obtenues avec des appareils numériques qui apparaissent bruitées en éclairage réduit. Un autre paramètre influant sur la quantité de photons récupérés, et donc sur la qualité de la mesure, est le temps de pose, avec là aussi un impact sur la résolution. Enfin, le filtrage spectral, utilisé pour le mode dit multispectral, contribue également à dégrader l'énergie lumineuse incidente. En effet, comme on cherche à caractériser la signature spectrale des objets, on va éclater le flux lumineux en différentes bandes spectrales, tout simplement en intercalant des filtres colorés qui vont absorber une partie de l'énergie et ne transmettre que ce qui correspond aux parties du spectre que l'on souhaite analyser (par exemple, vert, rouge, proche et moyen infrarouge sur SPOT). Quant au mode noir et blanc (dit panchromatique), il est obtenu sans utiliser de filtre. En conséquence, le flux lumineux du mode panchromatique est beaucoup plus puissant, ce qui permet de travailler avec des détecteurs plus petits et donc d'offrir de meilleures résolutions. Dans tous les systèmes optiques satellitaires, le mode panchromatique est donc d'une meilleure résolution que le mode multispectral (sur SPOT-5, respectivement 5 m et 10 m).

Les instruments sont aussi dotés de mécanismes de calibration afin que les mesures effectuées soient exprimables dans une grandeur physique, avec les unités appropriées et normalisées, autorisant ainsi leur exploitation conjointe, alors même qu'elles peuvent provenir de systèmes différents.

Notons que les instruments qui fonctionnent dans l'infrarouge thermique doivent être dotés d'une extrême sensibilité du fait du niveau de bruit électronique qui vient perturber la mesure dans ces longueurs d'onde. À cet effet, les détecteurs sont refroidis à très basse température et doivent présenter une taille plus importante pour pouvoir capter suffisamment le signal. De ce fait, la résolution de tels instruments est bien moins bonne que celle des instruments qui opèrent dans le visible ou le proche infrarouge.

Les vecteurs ou plates-formes

Les satellites sont des vecteurs privilégiés pour la télédétection : ils survolent la totalité de la planète sans se heurter à des contraintes administratives ; ils peuvent faire des prises de vue répétitives, couvrir de grandes étendues et effectuer des mesures cohérentes dans l'espace et dans le temps.

La plupart des satellites de télédétection sont des satellites à défilement (par opposition aux satellites géostationnaires qui sont « immobiles » par rapport au sol). Ils évoluent sur une orbite à la fois circulaire, polaire, héliosynchrone et phasée :

– circulaire, pour garder constante la distance avec la surface de la Terre, ainsi que leur vitesse (cette dernière conditionnant l'écartement entre deux lignes de prise de vue) ;

– polaire (c'est-à-dire dans un plan contenant l'axe des pôles), parce que le mouvement de rotation de la Terre combiné avec le mouvement du satellite sur son orbite doit permettre de parcourir la totalité de la surface du globe (en quelques jours ou en quelques semaines selon la fauchée de l'instrument, qui est la largeur de la bande de paysage prise par l'instrument) ;

– héliosynchrone (c'est-à-dire selon un plan orbital faisant un angle constant avec la direction du soleil), afin de survoler les paysages toujours à la même heure locale et donc de bénéficier de conditions d'éclairement constantes, aux variations saisonnières près ;

– phasée, signifie que l'on s'arrange pour faire repasser le satellite au-dessus du même endroit après un certain nombre de révolutions.

Ainsi, pour SPOT-5, ses quatorze révolutions quotidiennes se décalent légèrement d'un jour sur l'autre pour revenir à la configuration initiale au bout de 26 jours (exactement 369 révolutions). Si le satellite ne regarde qu'à la verticale, il ne peut accéder à une même zone qu'une fois par cycle de 26 jours. Cependant, un dispositif de pointage permet de s'écarter de la verticale et de viser à l'intérieur d'une bande beaucoup plus large que la fauchée de l'instrument. Sur SPOT-5, l'utilisation d'un miroir basculant donne la possibilité d'orienter la direction de visée dans un couloir de 900 kilomètres de largeur, permettant ainsi le rebalayage d'une même zone géographique tous les trois à cinq jours. Sur d'autres systèmes, ce dépointage est obtenu par un basculement de l'ensemble du satellite.

Les orbites des satellites d'observation de la Terre à défilement se situent, selon les systèmes, à une altitude comprise entre 400 et 900 kilomètres (à comparer aux 36 000 km de l'orbite géostationnaire utilisée pour les satellites de télécommunication ou les satellites météorologiques comme Météosat, ainsi qu'aux 6 370 km du rayon de la Terre). Sur de telles orbites, qualifiées également d'orbites basses, les satellites font une révolution complète en une centaine de minutes, soit un peu plus de quatorze révolutions par jour. L'heure locale de passage retenue pour le survol des paysages (constante du fait de l'héliosynchronicité de l'orbite), généralement autour de 10 heures du matin, résulte de compromis : trop tôt, le soleil n'est pas assez haut pour illuminer suffisamment le paysage ; trop tard, les formations nuageuses de convection dans les zones tropicales s'intensifient et viennent masquer le paysage.

Les radars imageurs

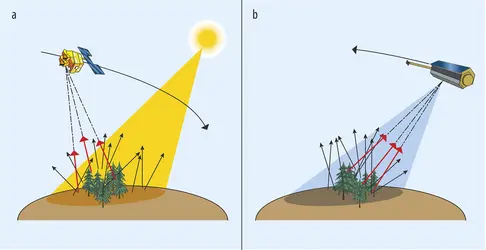

Constituant une barrière infranchissable dans les longueurs d'onde utilisées en optique, les nuages viennent dégrader les capacités opérationnelles des systèmes optiques. Au contraire, les micro-ondes utilisées par les systèmes radar traversent les couches nuageuses et permettent d'obtenir des données quelles que soient les conditions météorologiques. De plus, comme cet outil emporte avec lui la source d'éclairement du paysage, il fonctionne aussi bien de jour que de nuit.

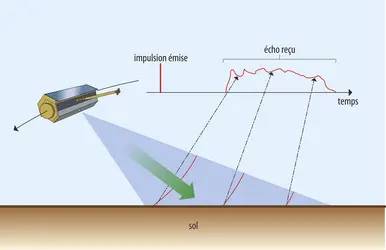

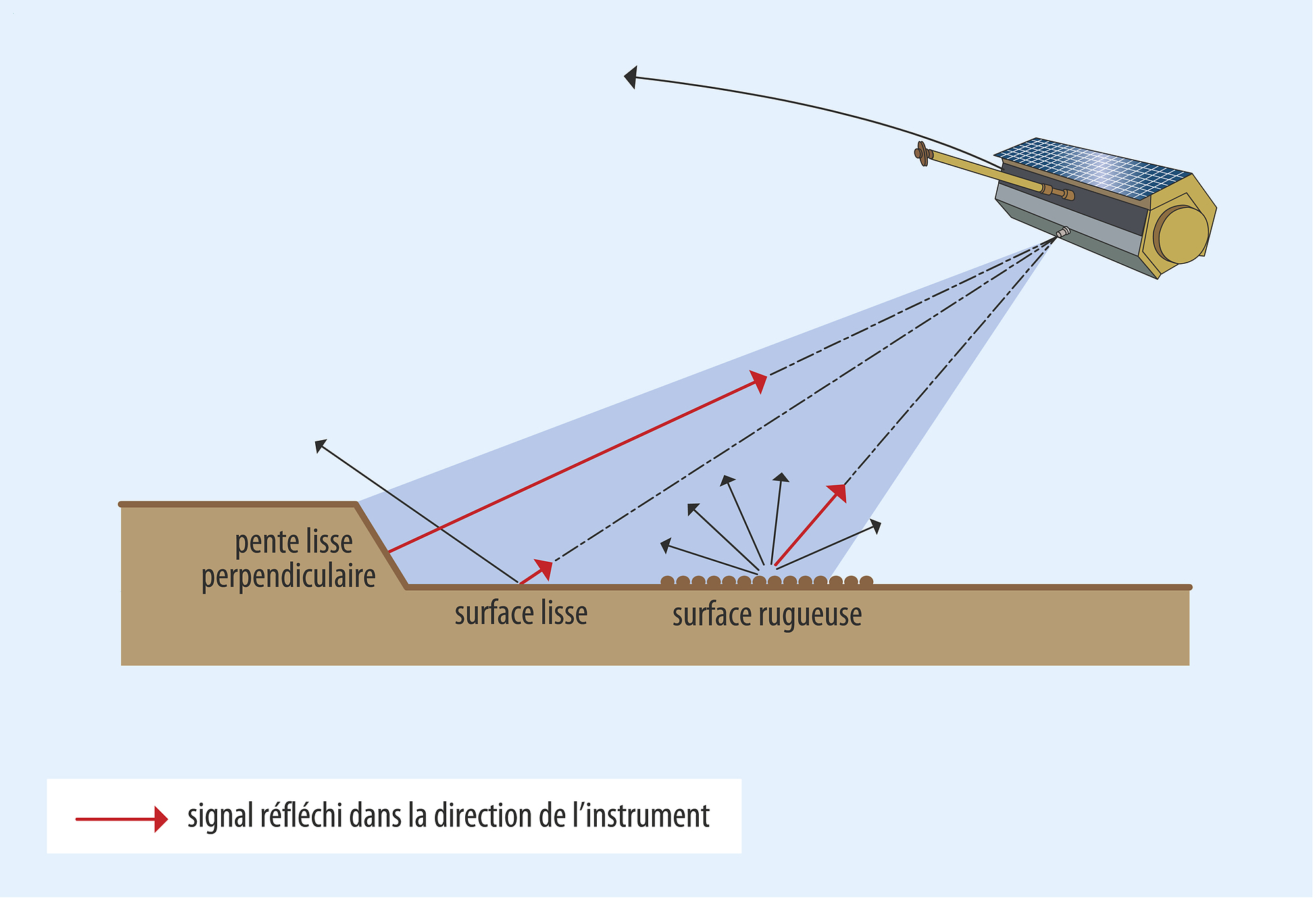

Le principe du radar est le suivant : une impulsion est émise latéralement et l'antenne reçoit le signal rétrodiffusé par le paysage. Compte tenu du temps de propagation aller et retour, ce signal reçu s'étire dans le temps, depuis ce qui est renvoyé par les parties du paysage les plus proches du radar jusqu'aux parties qui en sont les plus éloignées. Cela constitue une ligne de prise de vue. Comme pour l'optique, c'est le mouvement de la plate-forme (avion ou satellite) le long de sa trajectoire qui permet de passer d'une ligne à l'autre (fig. 4).

La théorie du radar voudrait que, pour disposer d'un signal en retour qui soit assez fort pour dominer le bruit ambiant, l'impulsion émise soit la plus puissante possible et concentre un maximum d'énergie dans un minimum de temps. Mais, pour des raisons liées aux équipements électroniques embarqués, on est contraint de limiter l'énergie de l'impulsion. Cette limitation est compensée par la compression d'impulsion, technique qui consiste à émettre une impulsion étalée dans le temps, en la modulant par une rampe de fréquence (c'est-à-dire une fréquence qui augmente pendant la durée de l'impulsion). À la réception de l'écho, on reconstitue, grâce à des méthodes de traitement du signal adaptées, ce qui aurait résulté d'une impulsion infiniment brève.

Par ailleurs, les antennes qui émettent latéralement « illuminent » le paysage assez largement, leur pinceau (appelé lobe) englobant une importante portion de terrain perpendiculairement aux lignes de prise de vue. De ce fait, le signal reçu résulte d'un mélange de signaux réfléchis simultanément par toutes les parties du paysage éclairées par l'impulsion radar. La largeur du pinceau dépendant de la longueur de l'antenne, il faudrait une très longue antenne pour obtenir un pinceau fin, ce qui est incompatible avec les contraintes d'un satellite. C'est pourquoi on pratique ce que l'on appelle la synthèse d'ouverture (synthetic aperture radar ou SAR). Le principe est fondé sur le fait que chaque écho reçu résulte de la contribution d'une portion de paysage et que les échos suivants, compte tenu de l'avancement du satellite, proviennent de portions de paysage qui se recouvrent fortement. Chaque pixel d'image brute sera, comme pour un hologramme en optique, la somme de la contribution de l'ensemble des points de la portion de paysage éclairée. Le traitement effectué pour faire en sorte que chaque point de l'image corresponde à un point et un seul du paysage s'appelle la compression azimutale. Il utilise le fait que le satellite se déplace à une certaine vitesse et que la vitesse relative entre un point du paysage et le satellite évolue au fur et à mesure de la prise de vue : quand un point du paysage rentre dans le champ du pinceau, vers l'avant du satellite, il va se rapprocher, puis s'éloigner vers l'arrière. Cette variation de vitesse va induire un effet Doppler affectant la fréquence du signal renvoyé en écho. Ces variations de fréquence sont détectées et exploitées par les traitements pour discriminer la contribution de chaque point du paysage à chaque pixel de l'image brute.

Les satellites radar utilisent des orbites similaires à celles des satellites optiques. Seule l'heure de passage est fixée différemment : en effet, il n'y a plus besoin de se préoccuper des conditions d'éclairement du paysage par le soleil, ni de la couverture nuageuse, mais, comme l'instrument demande beaucoup d'énergie, on privilégie une orbite dont le plan est perpendiculaire au soleil pour bénéficier d'un ensoleillement permanent des panneaux solaires et éviter les passages dans l'ombre de la Terre. Cela conduit à des passages du satellite autour de 6 heures le matin et de 18 heures le soir (heures locales).

Les compromis résolution/fauchée

Un des facteurs limitant les performances des satellites est leur capacité à stocker et à transmettre des quantités de données qui deviennent de plus en plus importantes au fur et à mesure que la résolution augmente. Multiplier par deux la résolution (par exemple, passer de 10 m à 5 m entre SPOT-4 et SPOT-5) revient à multiplier par quatre le nombre de pixels à transmettre. Des techniques de compression de plus en plus sophistiquées pour ne pas altérer le contenu informationnel attaché à chaque pixel sont mises en œuvre, mais il subsiste des limitations qui se traduisent par le fait que le passage à de très hautes résolutions (inférieures au mètre) ne peut se faire qu'en réduisant la largeur de l'image (la fauchée de l'instrument), pour rester dans des volumes de données manipulables. De ce fait, des satellites à très haute résolution (50 cm, par exemple) présentent des fauchées entre 10 et 20 kilomètres – ce qui les destinent à des utilisations très ciblées – alors que la haute résolution (entre 2 m et 10 m), avec des fauchées de 60 à 100 kilomètres, conserve un grand intérêt pour sa capacité à couvrir de grandes étendues.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Philippe DELCLAUX : directeur technique chez Astrium Geo-Information Services

Classification

Médias

Autres références

-

DÉBUTS DE LA TÉLÉDÉTECTION SPATIALE

- Écrit par Encyclopædia Universalis

- 305 mots

Le 23 juillet 1972, le lancement du satellite ERTS-1 (Earth Resources Technology Satellite) marque les débuts de la télédétection spatiale. Cet engin américain, renommé plus tard Landsat-1 (Land Satellite), est le premier (d'une longue série) destiné à l'observation civile de la Terre et...

-

ARCHÉOLOGIE (Méthodes et techniques) - L'archéologie aérienne

- Écrit par Roger AGACHE

- 6 014 mots

- 1 média

L'utilisation d'autres vecteurs que l'avion commence à donner une nouvelle dimension à la recherche :la télédétection par ballon, par ballon-sonde, et surtout par satellite. Sur les clichés pris de l'espace, on distingue nettement certaines structures archéologiques, les centuriations antiques... -

CARTOGRAPHIE

- Écrit par Guy BONNEROT , Estelle DUCOM et Fernand JOLY

- 8 491 mots

- 3 médias

...du ministère de l'Intérieur, ou carte vicinale, qui fut commercialisée jusqu'en 1938. À partir de 1930, l'emploi de la photographie aérienne puis de la télédétection par satellites dans le levé du terrain, enfin l'introduction du traitement informatique des données et de l'automatisation... -

ÉROSION DU LITTORAL

- Écrit par Ywenn DE LA TORRE et Éric PALVADEAU

- 3 917 mots

- 6 médias

Des observations peuvent également être mises en œuvre à distance depuis un porteur aérien (cerf-volant, ballon, drone, ULM, avion, hélicoptère…) ou satellitaire. Quel que soit le porteur, c’est le type de capteur qui distingue la technique. -

ESPACE (CONQUÊTE DE L') - Le droit de l'espace

- Écrit par Simone COURTEIX

- 11 530 mots

- 1 média

...n'ont pas craint d'affirmer leur souveraineté sur l'orbite géostationnaire, ou ont abouti à une solution de compromis, notamment en ce qui concerne la télédétection des ressources terrestres. Enfin, certains secteurs d'utilisation de l'espace relèvent du droit commun : il en est ainsi, notamment, des... - Afficher les 12 références

Voir aussi

- ONDE ou RAYONNEMENT ÉLECTROMAGNÉTIQUE

- POUVOIR DE RÉSOLUTION

- CAPTEURS

- ÉMISSION, physique

- PHOTOGRAPHIE AÉRIENNE ET SPATIALE

- OCÉANOGRAPHIE ET OCÉANOLOGIE

- SATELLITES MÉTÉOROLOGIQUES

- RÉFLEXION & RÉFRACTION DE LA LUMIÈRE

- RADAR À SYNTHÈSE D'OUVERTURE ou SAR

- LIDAR (light detection and ranging)

- TIROS, satellite

- CCD (charge coupled device)

- LANDSAT, satellites

- SEASAT, satellite

- TECHNIQUES HISTOIRE DES, XXe et XXIe s.

- IMAGE ENREGISTREMENT & REPRODUCTION DE L'

- INFRASTRUCTURE DE TRANSPORT

- TECHNOLOGIE SPATIALE

- SATELLITES D'OBSERVATION DE LA TERRE

- OCCUPATION DES SOLS

- INTERFÉROMÉTRIE RADAR