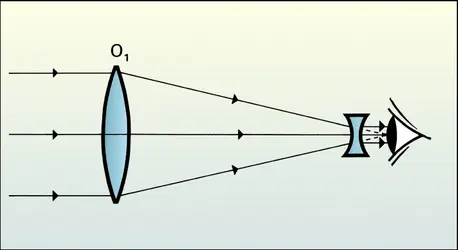

- 1. Principes optiques

- 2. Les diverses combinaisons objectives

- 3. Au-delà du plan focal

- 4. Géométrie et mécanique des instruments astronomiques

- 5. Vers de nouveaux instruments

- 6. Les grands télescopes optiques terrestres

- 7. De l'œil aux grands télescopes

- 8. Les nouvelles technologies : le N.T.T.

- 9. Les premiers télescopes géants : Keck et V.L.T.

- 10. Les autres géants

- 11. Une nécessaire collaboration internationale

- 12. Toujours plus grand

- 13. Bibliographie

TÉLESCOPES

Article modifié le

Toujours plus grand

Un Large Binocular Telescope a été réalisé par un consortium d'universités américaines, italiennes et allemandes ; sa première lumière a eu lieu le 12 octobre 2005. Ce télescope présente la particularité de réunir sur une même monture deux télescopes de 8,4 m dont les faisceaux sont recombinés à un même foyer. Les images obtenues ont une résolution équivalente à celles qui seraient fournies par un miroir de 22,8 m. Le télescope GranTeCan (Gran Telescopio Canarias), de 10,4 m, copie des télescopes Keck, a vu sa première lumière le 13 juillet 2007 ; il est implanté à l'observatoire de Roque de los Muchachos, sur l’île de La Palma, aux Canaries, pour le compte de la communauté espagnole. Par ailleurs, des télescopes de taille plus modeste, comme le M.M.T. (Monolithic Mirror Telescope, de 6,5 m de diamètre) sont dédiés à des sondages profonds de l'Univers. Le Southern African Large Telescope, implanté dans le désert du Kalahari, en Afrique du Sud, a été inauguré en 2005 ; à l'instar de celui des Keck, son miroir primaire est constitué de 91 miroirs hexagonaux.

Le temps de gestation et de réalisation de grands projets de télescopes terrestres étant de l'ordre de dix à quinze ans, les astronomes préparent déjà la prochaine génération. On envisage maintenant des télescopes dédiés au visible et au proche infrarouge de 30 à 100 mètres de diamètre : une équipe américaine des N.O.A.O. propose Maxat (Maximum Aperture Telescope), de 30 mètres, cependant qu'une équipe de l'E.S.O. étudie le Overwhelmingly Large Telescope (O.W.L.), de 100 mètres. Les études préliminaires montrent que les technologies nécessaires pour réaliser ces télescopes sont disponibles. Mais il faut susciter une collaboration à l'échelle mondiale pour réunir les fonds nécessaires, de l'ordre de 1 milliard d'euros ! L'exploration toujours plus détaillée de l'Univers et la recherche de nos origines les plus lointaines restant une motivation fondamentale, nul doute que la longue tradition de construction de télescopes optiques terrestres est appelée à continuer.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Olivier LE FÈVRE : astronome au laboratoire d'astrophysique de Marseille

- Jean RÖSCH : astronome

- Encyclopædia Universalis : services rédactionnels de l'Encyclopædia Universalis

Classification

Médias

Autres références

-

ASTROMÉTRIE

- Écrit par Jean KOVALEVSKY

- 6 515 mots

- 9 médias

Deux types detélescopes sont actuellement utilisés pour l'astrométrie photographique. Ce sont d'abord les télescopes de Schmidt ayant un champ de 50 par 50 et dont la précision interne est de l'ordre de 0,15″ à 0,25″. Par ailleurs, des lunettes ou des télescopes à long foyer (de 12 à 18... -

ASTRONOMIE

- Écrit par James LEQUEUX

- 11 343 mots

- 20 médias

Il est quelque peu arbitraire de faire commencer avec le xxe siècle l'astronomie contemporaine et ses grands instruments. Les premiers grandstélescopes sont bien antérieurs, puisque ceux de William Herschel datent de la fin du xviiie siècle et que William Parsons (lord Rosse, 1800-1867) achève... -

BICEP (Background Imaging of Cosmic Extragalactic Polarization)

- Écrit par Bernard PIRE

- 716 mots

- 1 média

Le télescope B.I.C.E.P. (pour Background Imaging of CosmicExtragalacticPolarization, soit Imagerie de polarisation du fond cosmique extragalactique) est un instrument dédié à l’étude du rayonnement primordial. Il est installé sur le continent Antarctique et utilisé par des équipes de...

-

CASSEGRAIN NICOLAS (mort en 1712)

- Écrit par Bernard PIRE

- 209 mots

Physicien français, inventeur en 1672 du télescope qui porte son nom.

On connaît très peu de chose sur Nicolas Cassegrain, qui a été vraisemblablement professeur au collège de Chartres. La combinaison optique qu'il a mise au point est très souvent employée dans les télescopes modernes...

- Afficher les 33 références

Voir aussi

- POUVOIR DE RÉSOLUTION

- INDICE DE RÉFRACTION

- OPTIQUE ACTIVE, astronomie

- CHRÉTIEN HENRI (1879-1956)

- OBJECTIF, optique

- APLANÉTISME

- GAUSS APPROXIMATION DE

- FOCALE DISTANCE

- COMA, optique

- ASTIGMATISME

- ABERRATION CHROMATIQUE

- ABERRATION GÉOMÉTRIQUE

- LENTILLES, optique

- OPTIQUE INSTRUMENTALE

- GROSSISSEMENT, optique

- CHAMP, optique instrumentale

- INTERFÉROMÉTRIE

- ABERRATIONS, optique

- IMAGES OPTIQUES

- DIFFRACTION DE LA LUMIÈRE

- ANALYSE SPECTRALE

- ABERRATION SPHÉRIQUE

- PHOTOMÉTRIE CÉLESTE

- ASCENSION DROITE

- DÉCLINAISON, astronomie

- LUNETTE MÉRIDIENNE

- LUNETTES ASTRONOMIQUES

- RÉCEPTEUR, physique

- RÉFLEXION & RÉFRACTION DE LA LUMIÈRE

- TRIPLET, objectif

- OCULAIRE

- RAMSDEN OCULAIRE DE

- STIGMATISME

- MIROIR

- NTT (New Technology Telescope)

- HOBBY-EBERLY TELESCOPE

- GEMINI, télescopes

- LARGE BINOCULAR TELESCOPE

- CLAIRAUT DOUBLET DE

- ASTROGRAPHES

- CASSEGRAIN TÉLESCOPE

- CLARTÉ, optique instrumentale

- CAMÉRA ÉLECTRONIQUE

- CŒLOSTATS

- COUDÉ FOYER

- AIRY TACHE D'

- SPECTROGRAPHE

- SPHÉRIQUE MIROIR

- THÉODOLITE

- SIDÉROSTATS

- TOUR SOLAIRE

- OBSERVATOIRES ASTRONOMIQUES

- RADIOTÉLESCOPES

- PARABOLIQUE MIROIR

- SCHMIDT TÉLESCOPE DE

- RÉTICULE, optique

- MÉCANISMES

- HYPERBOLIQUE MIROIR

- PALOMAR OBSERVATOIRE DU MONT

- MONTURES ÉQUATORIALES

- MICROMÈTRE À FILS

- POLISSAGE

- DÉFORMATIONS, mécanique

- ÉMULSION, photographie

- CROWN

- FLINT

- COOPÉRATION INTERNATIONALE

- CCD (charge coupled device)

- POSITION, astronomie

- PLAN MÉRIDIEN

- ASTRONOMIE HISTOIRE DE L'

- INTERFÉROMÉTRIE OPTIQUE, astronomie

- VERRES OPTIQUES

- MOUVEMENT DIURNE

- TÉLESCOPE SPATIAL

- ESO (Observatoire européen austral)