TERPÈNES

Article modifié le

Biochimie et géochimie des terpénoïdes

Mécanismes biosynthétiques

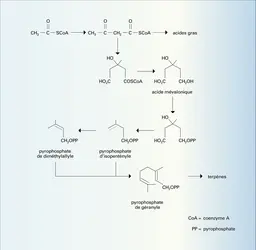

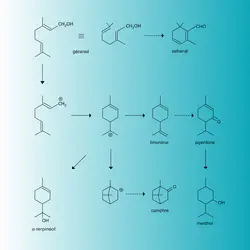

L'utilisation de précurseurs marqués (14C, 3H) a permis de démontrer, vers 1955, que les terpénoïdes étaient produits par la voie résumée sur la figure. L'acide acétique, convenablement activé, se condense pour donner un dimère, qui peut ensuite donner soit (par condensation terminale d'une troisième molécule) une chaîne linéaire conduisant aux acides gras, soit (par condensation ramifiante) l'acide mévalonique, en C6, dont la décarboxylation accompagnée de déshydratation mène à l'isopenténol. Celui-ci est isomérisé en alcool diméthyl-allylique. Une condensation enzymatique de ces deux constituants (sous forme de pyrophosphates) conduit au pyrophosphate de géranyle, précurseur des monoterpènes, ou des polyterpènes par poursuite de la condensation. Les alcools ramifiés en C5 sont donc les éléments de construction universels dont sont faits les terpénoïdes. On a étudié très en détail les mécanismes mis en jeu dans la formation des précurseurs acycliques, et dans leurs modifications ultérieures (K. E. Bloch, F. Lynen, J. W. Cornforth, Goodwin, J. Benveniste).

Catabolisme des terpénoïdes

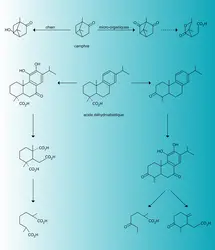

Parmi les dégradations biochimiques des terpénoïdes, celle qui mène, dans de nombreux organismes, des triterpènes aux stéroïdes a été particulièrement étudiée. La figure résume les deux voies connues de ce catabolisme : à partir du lanostérol chez les animaux et les champignons, ou à partir du cycloarténol chez les végétaux chlorophylliens.

Il est intéressant de noter que les insectes n'ont pas la capacité de transformer les triterpènes en stérols. Un stéroïde au moins, l' ecdysone, est cependant une hormone essentielle, régulant la mue. Elle est produite par les insectes à partir du cholestérol, qui peut être obtenu par transformation des stérols des végétaux chez les insectes phytophages, mais elle est une vitamine pour d'autres insectes, comme la mouche.

Les terpénoïdes sont normalement biodégradables. À l'exception du camphre et de l'acide abiétique, peu de mécanismes détaillés sont connus ; ils varient avec les organismes utilisés. L'une des caractéristiques fréquentes de ces biodégradations est l'attaque oxydante de groupes méthyle non activés, que réalisent aussi les organismes supérieurs (détoxification du camphre par le chien : ).

Géochimie des terpénoïdes

Les terpénoïdes, ubiquitaires, dont la structure complexe exclut une origine abiotique, sont souvent bien résistants et sont isolables dans tous les sédiments, même très anciens (2 × 109 ans). Seuls les hydrocarbures saturés, par exemple le phytane, sont la plupart du temps isolables. Parfois, des triterpénoïdes intacts ont pu être isolés dans des roches datant de plusieurs centaines de millions d'années. Ces marqueurs paléobiologiques proviennent soit directement des organismes enfouis lors de la formation du sédiment, soit de micro-organismes ayant tout d'abord vécu aux dépens de la matière organique enfouie. Des transformations géochimiques, au contact de l'argile, ont pu également se produire. C'est à des polyterpanes que beaucoup de pétroles doivent leur pouvoir rotatoire.

La présence de terpénoïdes dans tous les êtres vivants, ne serait-ce que comme constituants membranaires, et leur résistance relative aux biodégradations, ont permis au cours des temps l'accumulation d'une quantité énorme de certains d'entre eux. C'est ainsi que les dérivés triterpéniques du hopane, présents dans tous les sédiments, constituent une réserve de carbone organique fossile probablement plus abondante que l'ensemble de tous les êtres vivants actuels. L'importance de ces hopanoïdes, et d'autres familles de terpénoïdes, en tant que constituants membranaires de micro-organismes, a été d'ailleurs révélée par leur distribution ubiquitaire dans les sédiments ; leurs fossiles ont été découverts avant les hopanoïdes non-modifiés, ce qui fait de ces derniers de véritables « coelacanthes moléculaires ».

Rôles physiologiques des terpénoïdes

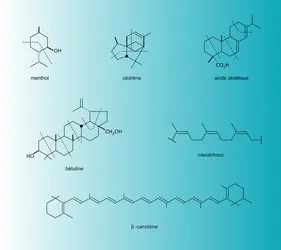

De nombreux terpénoïdes ont une action pharmacologique sur les organismes qui les ingèrent (laxatifs, antimitotiques, substances allergisantes), sans parler de leurs effets organoleptiques (substances odorantes, amères, colorées). Les substances méroterpénoïdes, comme les alcaloïdes terpéniques ou les cannabinoïdes, peuvent avoir des actions puissantes, mais on ne les considère pas comme des terpénoïdes au sens strict.

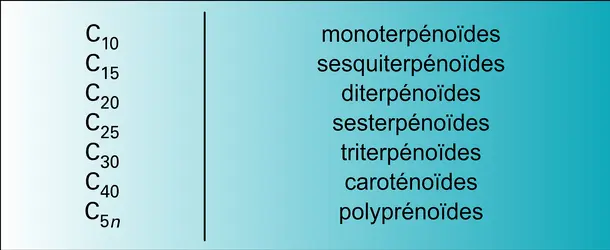

L'extraordinaire diversité des structures des terpénoïdes naturels (plusieurs centaines ou plusieurs milliers dans chaque groupe, en C10, C15, etc.) exclut une unité de rôle physiologique naturel. En fait, pendant longtemps, on a tenu ces substances pour des produits d'excrétion inertes. On sait maintenant que leur relative inertie est l'un des facteurs qui rend certains d'entre eux aptes à stabiliser les membranes cellulaires, et on suppose que ce rôle mécanique universel est celui qui a « fixé » la biosynthèse des terpènes dans l'évolution biochimique des êtres vivants.

Certains terpénoïdes, parfois très complexes, ont cependant des rôles physiologiques bien précis : hormones végétales (gibbérellines), hormones d'invertébrés (ecdysones, hormone juvénile), vitamines A et D, stéroïdes, phéromones d'insectes. Le plus souvent, ils ont au plus un rôle secondaire et non spécifique (constituants de résines, de cuticules, etc.), parfois utile pour l'organisme, mais pouvant, dans des espèces ou dans des mutants, leur permettre de disparaître ou se remplacer les uns les autres.

On est toutefois frappé par la convergence chimique existant entre les terpénoïdes produits par certains végétaux et ceux qui sont produits ou utilisés par certains insectes. Tout se passe comme si, dans tous les êtres vivants un peu évolués, leur biosynthèse était nécessaire pour la fabrication des stérols, constituants des membranes. Les terpènes ne se trouvant pas sur cette voie pourraient résulter de déviations, dont la nature convergente serait imposée par la très large unité des mécanismes biosynthétiques et biodégradatifs existant dans l'ensemble des êtres vivants. Ces déviations aléatoires, non nuisibles, seraient susceptibles de présenter parfois un caractère sélectif positif, et seraient alors fixées, permettant une meilleure protection contre des prédateurs, une attirance sexuelle plus forte et plus sélective, une meilleure régulation de la croissance, ou des effets très indirects. Il est probable que, dans tous les cas où existe une grande variabilité des terpènes dans des groupes d'êtres vivants, les avantages évolutifs sont marginaux ou peu spécifiques. À la limite, dans certains cas on peut considérer que toute variation est permise si elle respecte les structures morphologiques. C'est par exemple le cas des laticifères d'Euphorbiacées, contenant un latex, suspension aqueuse de triterpènes pouvant appartenir à une dizaine de types différents ou être presque intégralement remplaçables par le caoutchouc. De telles variations sont évidemment génétiquement contrôlées et permettent des études de chimio-systématique.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Guy OURISSON : professeur à l'université Louis-Pasteur, Strasbourg, membre de l'Académie des sciences

Classification

Médias

Autres références

-

ALDÉHYDES ET CÉTONES

- Écrit par Jacques METZGER

- 7 356 mots

- 4 médias

Présents dans de nombreuses huiles essentielles, ces dérivés carbonylés appartiennent le plus généralement à la série terpénique ou hydroterpénique : citral, citronellal, menthone, pulégone, camphre, verbénone. -

CORNFORTH JOHN WARCUP (1917-2013)

- Écrit par Georges BRAM

- 431 mots

Chimiste britannique né le 7 septembre 1917 à Sydney (Australie), John Warcup Cornforth commence ses études à Sydney, puis, dès 1939, quitte l'Australie pour travailler dans le laboratoire de Robert Robinson à Oxford, où il obtient son doctorat en 1941. De 1946 à 1962, il fait partie...

-

DIÈNES & POLYÈNES

- Écrit par Jacques METZGER

- 2 240 mots

- 2 médias

...industrielle essentielle pour la fabrication d' élastomères. Le second est le monomère duquel dérivent formellement de nombreuses substances naturelles de la famille des terpènes et des stéroïdes et que l'on désigne par le nom d'isoprénoïdes ; il est lui-même un monomère fabriqué industriellement. -

GIBBÉRELLINES

- Écrit par Paul ROLLIN

- 1 526 mots

- 1 média

Les gibbérellines sont synthétisées suivant la chaîne normale de biosynthèse desterpènes à partir de l'acide mévalonique qui provient de la condensation de trois molécules d'acétate. Certaines gibbérellines apparaissent comme les précurseurs d'autres gibbérellines. Ainsi, chez ... - Afficher les 10 références

Voir aussi