TERRE Planète Terre

Article modifié le

Constitution interne de la Terre

Avant d'être conçue comme globe terrestre, la Terre n'avait pas posé de question de structure ; sauf que les volcans avaient suggéré l'existence d'un feu profond, qui deviendra « feu central » quand la forme du globe sera connue. Les Grecs en feront le séjour d'Héphaïstos, qui deviendra Vulcain pour les Romains.

Peu de progrès seront accomplis par rapport à cette image avant que ne se développent les méthodes géophysiques, au xxe siècle pour l'essentiel.

Structure du globe terrestre

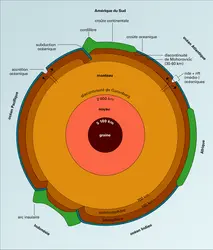

La densité des roches superficielles, égale à 2,7, très différente de celle de la Terre dans son ensemble, égale à 5,52, a conduit à conjecturer une composition variant avec la profondeur. En combinant la nature surtout granitique des roches de surface, celle, surtout basaltique, des roches issues des magmas rejetés par les volcans et la composition en fer-nickel de la majorité des météorites, on en vint à l'hypothèse d'une composition en trois enveloppes emboîtées : le sial – de silice et aluminium – pour la surface, le sima – de silice et magnésium –, au-dessous, jusqu'au nife – de nickel et fer –, au centre de la Terre, en un arrangement qui rende compte de la densité globale de la planète. Au début du xxe siècle, Alfred Wegener usera de cette conception avant qu'elle n'évolue vers celle de croûte- manteau-noyau.

La sismologie allait donner une mesure de ces trois enveloppes : la discontinuité de Mohorovičić, ou moho, vers 30 kilomètres de profondeur en moyenne, marquée par la réflexion et la réfraction des rais sismiques, constitue la frontière entre la croûte et le manteau ; la discontinuité de Gutenberg, vers 2 900 kilomètres de profondeur, est la limite entre le manteau et le noyau. Toutes deux portent le nom de leur découvreur (le Croate Andrija Mohorovičić et l'Allemand Beno Gutenberg), depuis 1909 pour la première, 1921 pour la seconde. Ultérieurement, la croûte fut divisée en une croûtesupérieure et en une croûte inférieure, séparées par une discontinuité de Conrad, souvent discutée, tandis qu'une graine était individualisée au centre du noyau, au-delà de 5 000 kilomètres de profondeur.

La croûte fit l'objet de précisions essentielles. D'une part, la croûte océanique est différente de la croûte continentale, comme le montra Gutenberg en 1921 ; la première est « basaltique », la seconde « granitique », du moins en moyenne. D'autre part, la croûte continentale s'épaissit sous les chaînes de montagnes en uneracine qui peut atteindre 70 kilomètres d'épaisseur sous la cordillère des Andes du Pérou et de Bolivie.

Une étude plus fine des vitesses de transmission des ondes sismiques dans les parties superficielles – menée dans l'archipel des Tonga, dans le sud-ouest du Pacifique, par Jack Oliver et Bryan L. Isacks en 1967 – allait permettre de séparer les milieux solides des milieux visqueux, les premiers conduisant les ondes sismiques plus rapidement que les seconds. Ainsi furent distinguées la lithosphère, solide, comprenant, sur 100 kilomètres d'épaisseur moyenne, la croûte et le manteau supérieur, et l' asthénosphère, visqueuse, correspondant au reste du manteau. Ces distinctions, qui englobent celles de croûte et de manteau, mais avec des limites différentes, constituent les fondements de la tectonique des plaques.

Puis l'application des méthodes de sismique-réflexion à écoute longue, adaptées de la sismique pétrolière, apporta des précisions sur la structure de la croûte. On citera le programme américain Cocorp (Consortium for Continental Refraction Profiling), qui eut de nombreux équivalents, dont le programme français ÉCORS (Étude des continents et des océans par réflexion sismique).

Enfin, les progrès accomplis dans l'étude de la propagation des ondes sismiques ont permis de distinguer dans le manteau des zones chaudes, à vitesse lente, et des zones froides, à vitesse plus rapide. Cette tomographie du manteau, en trois dimensions, a ainsi authentifié la conception des courants de convection, ascendants au niveau des rides (médio)-océaniques, où remonte le matériel chaud du manteau inférieur, descendants à la périphérie des océans, où s'enfonce la lithosphère froide. Tandis que des points chauds (hot spots), dispersés à la base du manteau, déterminent des ascendances permanentes qui sont à l'origine d'un volcanisme continu.

Mouvements dans le globe terrestre

Si les connaissances sur la forme et la structure du globe terrestre sont dues, pour l'essentiel, à la gravimétrie et à la sismologie, le magnétisme est à l'origine de la découverte et de la mesure des mouvements dans le globe.

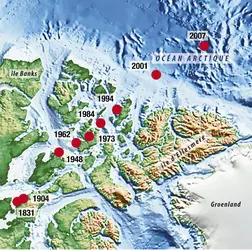

Le champ magnétique terrestre correspond à un dipôle magnétique dont l'orientation ne coïncide pas avec l'axe de rotation de la Terre : le pôle Nord magnétique est situé dans l'archipel arctique canadien, à 1 900 kilomètres environ du pôle Nord géographique, tandis que le pôle Sud magnétique se trouve dans l'océan Antarctique, au large de la terre Adélie, à 2 600 kilomètres environ du pôle Sud géographique. Ainsi, l'axe des pôles magnétiques ne passe pas par le centre de la Terre ; d'ailleurs, sa position change constamment, de telle sorte que les pôles magnétiques se déplacent de 10 kilomètres par an environ.

L'influence du champ magnétique terrestre, dont l'origine réside probablement, du fait de la rotation de la Terre, dans un effet dynamo à l'intérieur du noyau, fluide dans sa partie externe, est limitée à la magnétosphère terrestre par l'effet du vent solaire, lui-même magnétique : son front en direction du Soleil se situe à 10 rayons terrestres mais la magnétosphère s'allonge très loin dans la direction opposée.

L'observation des variations séculaires du champ magnétique terrestre a permis de définir une convection dans le noyau, avec un panache descendant à l'aplomb du sud de l'Inde, et un panache ascendant à l'aplomb de l'ouest du Pérou.

Les données du champ magnétique terrestre fossile ont permis de déterminer les mouvements de la lithosphère superficielle. Ces données sont de deux ordres : d'une part, en se refroidissant, les laves volcaniques fixent le champ magnétique de l'époque par un effet de magnétismethermorémanent ; d'autre part, à une époque donnée, les particules magnétiques se sédimentent en fonction du champ.

Le paléomagnétisme a démontré la dérive des continents, argumentée au début du xxe siècle par Wegener : à un moment donné de l'histoire géologique, les pôles requis par les roches des divers continents, différents des pôles actuels, sont aussi différents entre eux, preuve de ce que les continents se sont déplacés les uns par rapport aux autres. Les anomalies magnétiques océaniques, parallèles aux rifts (médio)-océaniques, ont permis de calculer le taux de création de la croûte océanique, en admettant qu'elles « fossilisent » les inversions de polarité du champ magnétique terrestre, dont le calendrier a été établi par ailleurs ; ainsi a été démontrée et calculée l' expansion océanique.

Combinées entre elles et aux résultats de la sismologie, les données du paléomagnétisme ont fondé la tectonique des plaques, selon laquelle l'expansion océanique, ou accrétion, est compensée par la subduction, génératrice d'arcs insulaires et de cordillères ou annonciatrice de collisionscontinentales d'où naissent les chaînes alpino-himalayiennes de type téthysien.

Après que quelques mesures lasers au sol eurent commencé de confirmer ces mouvements, ce sont les données acquises grâce à des satellites qui ont permis d'en donner une mesure systématique en temps réel : par interférométrie spatiale à partir du sol sur des sources lointaines (VLBI) ou grâce aux satellites de positionnement, dont la précision est devenue centimétrique (GPS, DORIS). Les résultats de cette géodynamique mesurée ont confirmé ceux de la géodynamique moyennée sur plusieurs millions d'années : expansion océanique et dérive des continents se mesurent en centimètres par an, aujourd'hui comme hier.

Cette actualisation de la géodynamique a ouvert une ère nouvelle dans l'étude des mouvements et des déformations de l'écorce terrestre ; elle constitue enfin une voie féconde pour la prévision des risques naturels d'origine interne, séismes et éruptions volcaniques.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Jean AUBOUIN : membre de l'Institut

- Jean KOVALEVSKY : membre de l'Académie des sciences, astronome émérite à l'Observatoire de la Côte d'Azur

Classification

Médias

Autres références

-

ÂGE DE LA TERRE

- Écrit par Pascal RICHET

- 5 145 mots

- 5 médias

Que la Terre et même l’Univers aient un âge est de nos jours une évidence. Le fait que ces âges se comptent par milliards d’années est lui-même couramment connu : 4,55 pour la Terre et sans doute environ trois fois plus pour l’Univers, comme l’ont respectivement établi les géochimistes au milieu du...

-

TERRE BOULE DE NEIGE HYPOTHÈSE DE LA

- Écrit par Françoise DREYER

- 7 143 mots

- 5 médias

Peut-on imaginer la Terre entièrement couverte de glace ? L’hypothèse d’une Terre « boule de neige » ou SnowballEarth, proposée en 1992, a pris de plus en plus de cohérence et semble admise en 2017 au vu de la synthèse effectuée par une équipe internationale et interdisciplinaire conduite...

-

ACCÉLÉROMÈTRES SPATIAUX

- Écrit par Raphaël F. GARCIA et Pierre TOUBOUL

- 4 883 mots

- 3 médias

Pourquoi cette orbite est-elle si basse ? L'objectif scientifique de la mission Goce consiste à déterminer de façon très préciseles anomalies du champ de gravité terrestre. En un point donné, la pesanteur est la résultante de l'attraction gravitationnelle suivant la loi de Newton et de l'accélération... -

AÉRONOMIE

- Écrit par Gaston KOCKARTS

- 4 158 mots

- 11 médias

...fondée sur les variations de la pression atmosphérique avec l'altitude et distingue l'homosphère, l'hétérosphère et l'exosphère. Pour l'atmosphère terrestre (fig. 1), la distribution verticale de la pression indique clairement un changement de pente aux environs de 100 km d'altitude.... -

ÂGE DE LA LUNE

- Écrit par Maud BOYET

- 393 mots

Lors de la mission Apollo-16 en 1969, un échantillon d'une masse de 1,8 kilogramme (échantillon 60025) a été récolté et son étude pousse à reconsidérer l'âge de la Lune. Cette mission fut la seule à permettre l'échantillonnage de la croûte anorthositique lunaire, car située...

-

ASTÉROÏDES

- Écrit par Christiane FROESCHLÉ , Claude FROESCHLÉ et Patrick MICHEL

- 10 702 mots

- 13 médias

Parmi les astéroïdes de notre système solaire, il existe une population bien singulière dont la principale caractéristique est de se mouvoir sur des orbites qui s'approchent de l'orbite de la Terre ou même la croisent. En 2007, un peu plus de 4 500 de ces petits corps, appelés aussi N.E.A. (selon... - Afficher les 91 références

Voir aussi

- RADIOÉLÉMENTS ou RADIONUCLÉIDES ou ISOTOPES RADIOACTIFS

- RADIO-INTERFÉROMÉTRIE À LONGUE BASE ou VLBI

- DATATION RADIOCHRONOLOGIQUE ou ISOTOPIQUE, géologie

- RELIEF TERRESTRE

- SIRT (Service international de la rotation terrestre)

- GUTENBERG DISCONTINUITÉ DE

- SISMIQUE-RÉFLEXION & SISMIQUE-RÉFRACTION

- APHÉLIE

- ANOMALIE, astronomie

- NUTATION, astronomie

- CONVECTION COURANTS DE, géologie

- UNITÉ ASTRONOMIQUE

- PÉRIHÉLIE

- SATELLITES ARTIFICIELS

- SOLSTICE

- TEMPS SIDÉRAL

- PÔLES, physique du globe

- ASCENSION DROITE

- ÉCLIPTIQUE

- ÉQUINOXE

- PESANTEUR

- GÉODÉSIE SPATIALE

- ANTÉCAMBRIEN ou PRÉCAMBRIEN

- GÉOÏDE

- ELLIPSOÏDE

- SCIENCES HISTOIRE DES, Antiquité et Moyen Âge

- SISMOLOGIE

- ANNÉE

- JOUR

- FUSEAUX HORAIRES

- PÔLES MAGNÉTIQUES, géomagnétisme

- DIPÔLE, magnétisme

- NOYAU, géophysique

- CHAMP MAGNÉTIQUE TERRESTRE ou CHAMP GÉOMAGNÉTIQUE

- ÈRES, géologie

- ASTHÉNOSPHÈRE

- TUC (temps universel coordonné)

- TEMPS SOLAIRE

- TU (temps universel)

- CHANDLER PÉRIODE DE

- TEMPS CIVIL

- LONGITUDE & LATITUDE CÉLESTES

- TEMPS MOYEN

- MOHOROVIČIĆ ou MOHO DISCONTINUITÉ DE

- GRAINE, géophysique

- PHANÉROZOÏQUE

- CROÛTE TERRESTRE ou ÉCORCE TERRESTRE

- CROÛTE OCÉANIQUE

- GREENWICH

- TRANSFORMISME

- PRÉCESSION DES ÉQUINOXES

- ANNÉE TROPIQUE

- HEURE

- ROTATION DE LA TERRE

- GPS (Global Positioning System)

- CROÛTE CONTINENTALE

- ORBITE, mécanique céleste

- MÉRIDIEN ARC DE

- TEMPS ATOMIQUE INTERNATIONAL

- SECONDE, unité

- GÉOLOGIE HISTOIRE DE LA

- SCIENCES HISTOIRE DES

- PÔLE NORD MAGNÉTIQUE, géomagnétisme

- PÔLE SUD MAGNÉTIQUE, géomagnétisme

- TERRE STRUCTURE DE LA