ALLEMAND THÉÂTRE

Article modifié le

Une nouvelle génération

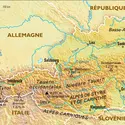

Dans une communication au cinquième Forum du théâtre européen (2000), Günther Rühle, observateur et critique avisé a fait remarquer que le théâtre en Allemagne, même s'il semble fort de l'intérieur (avec Heiner Müller et l'héritage de Brecht, avec l'apport autrichien de Thomas Bernhard, avec la sensibilité d'un Botho Strauss) apparaît au contraire, vu de l'intérieur, affaibli et peu sûr de lui : « Chercher, essayer est aujourd'hui son gestus. » Après la chute du Mur de Berlin en 1989, et l'ébranlement du concept de politique par la mondialisation, « la découverte d'une identité s'est faite simultanément à sa remise en cause ». Et il ajoute : « Le théâtre en Allemagne de l'Est, l'ancienne RDA, a été confronté du jour au lendemain, par ces événements, à une liberté qu'il a tout d'abord dû comprendre comme un gain et investir d'un nouveau contenu, au moment où à l'Ouest, justement, la valeur de ce gain avait déjà sombré dans l'évidence de sa pratique quotidienne. Tout cela engendre dans le théâtre allemand une certaine confusion. »

Les Lumières – et leurs valeurs maîtresses : instruction, émancipation, transformation – avaient pu constituer l'idée régulatrice des metteurs en scène contestataires, engagés après 1968 dans la gestion de l'appareil théâtral en Allemagne : les Zadek, Stein, Neuenfels, Peymann, Flimm, Grüber, Bondy, d'autres encore. Les jeunes metteurs en scène d'aujourd'hui, petits-enfants des premiers, sont décrits, toujours par Günther Rühle, comme de bons artisans, souvent fort experts, et tentant de compenser le déficit de signification et de capacité à émouvoir, par l'artifice, l'ironie, une musicalité rock et rythmée. On se trouve alors « dans un paysage réduit à une dramaturgie de l'état d'âme ».

Fin du théâtre politique ?

Dans un registre voisin, la revue Theater Heute a organisé en 1995, pour son bilan annuel du théâtre de langue allemande, un entretien avec quelques-uns de ces nouveaux metteurs en scène : Stefan Bachmann, Ernst M. Binder, Thirza Brunckers, Jens-Daniel Herzog, Martin Kušej, Peter Wittenberg. En activité depuis deux à dix ans, ils se disent spécialement à l'écoute des auteurs contemporains, citent entre autres les Autrichiens Werner Schwab et Gert Jonke, ou l'Allemand Lothar Troller. Significative est l'intervention de Herzog, reconnaissant à une pièce de Simone Schneider le mérite de formuler, selon lui, « une expérience fondamentale de notre génération, à savoir qu'une réalité sociale apparaît tout à fait opaque, lisse, superficielle, inattaquable, sans résistances ou s'accrocher ».

Est-ce à dire que le théâtre politique – une spécialité allemande, s'il est permis de dire – est voué au dépérissement ? Günther Rühle, qui en avance l'hypothèse, met à part en tout cas, comme des contre-exemples, ce qu'il appelle les « règlements de compte théâtraux de Castorf (Trilogie allemande), les actes monumentaux de Schleef (Pièce sportive, peuple trahi) et les radiographies futées des processus grégaires d'adaptation chez Marthaler ». Dans les mises en scène de ces trois-là, précise-t-il, tout comme dans celles d'un Leander Hausmann, nous sommes moins touchés par les contenus ou les messages que par « des énergies, des atmosphères, la colère, la force, l'imagination, le plaisir du jeu, l'émotion, l'exubérance, la dimension corporelle et la dynamique, les accessoires du jeu et les effets d'espace ».

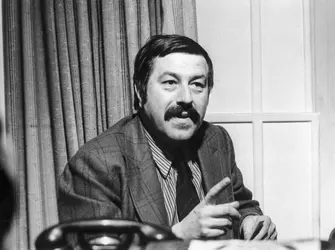

Frank Castorf a su faire de la Volksbühne, à Berlin, depuis qu'il en a pris la direction au début des années 1990, un lieu ouvert et inventif, fort recherché d'un public jeune. Né en 1951, fils de l'Est, un de ses premiers grands succès fut une adaptation des Brigands de Schiller (1990), en écho à celle qui avait été réalisée autrefois par Piscator, dans les années 1920, à la même Volksbühne. Provocateur s'il en est, il multiplie les distorsions et les mixages déroutants, entrecroise les textes, encourage les digressions d'acteur en les pimentant de trouvailles légères, acrobaties ou gags. Dans Trainspotting, toute une gymnastique vocale et corporelle – celle de personnages-clowns en délire – se développe sur une trame qui s'y prête. Mais des textes plus classiques comme Le Général du diable de Zuckmayer, Les Mains sales de Sartre ou plus récemment le Caligula de Camus entrent aussi dans sa machine à chaos. Son travail de décomposition n'en débouche pas moins sur des actualisations stimulantes, qu'elles soient brutales, frivoles, déroutantes ou percutantes. Un de ses associés, Christoph Schlingensief, mène, lui, des « actions », comme à Vienne où, après l'alliance du chancelier Schüssel avec le FPÖ de Jorg Haider, il a installé des demandeurs d'asile dans des containers devant l'Opéra.

À Berlin, Thomas Ostermeier, âgé de trente-cinq ans, assume depuis peu, avec la chorégraphe Sasha Waltz, la direction de la prestigieuse Schaubühne am Lehniner Platz où s'illustra Peter Stein. Ancien élève de l'école Ernst Busch – dont l'enseignement de mise en scène se partage pour l'essentiel entre Brecht et Stanislavski – Ostermeier a débuté à la Baracke, petit bâtiment annexe du Deutsches Theater. Il attire l'attention par ses recherches systématiques sur les langages du jeu au théâtre, en privilégiant les auteurs contemporains. Il emprunte son répertoire au new british drama d'un Mark Ravenhill (Shopping and Fucking) ou d'une Sarah Kane (Manque), quand ce n'est pas au Norvégien Jon Fosse (Le Nom). Il a fait connaître tout aussi bien Visage de feu, de son jeune dramaturge Marius von Meyenburg, au-delà des frontières de l'Allemagne.

La veine mi-naturaliste mi-intimiste dominant ici, comme dans d'autres œuvres de cette nouvelle génération d'auteurs, peut tourner à la farce monstrueuse comme à la tragédie privée, où l'amour en manque le dispute à la rage autodestructrice. Ostermeier, un maître dans la direction d'acteurs, n'affiche pas d'autre ambition, sur le fond, que de raconter des histoires, de petites histoires en l'occurrence, la grande s'absentant pour l'instant. La Mort de Danton, seul classique repris par le metteur en scène et monté au festival d'Avignon 2001, ne fait-elle pas le deuil de celle-ci ? À moins que Büchner ne nous demande si nul ne la voit revenir, autrement il est vrai. Au total, les propositions de Thomas Ostermeier à la Schaubühne contrastent fort avec celles du Berliner Ensemble, réanimé en l'an 2000 sous la direction de Claus Peymann. Cette vedette de la génération de 1968 a repris là, pour commencer, sa programmation de Vienne, constituée d'auteurs reconnus : Thomas Bernhard, Elfriede Jelinek, George Tabori.

Des comédies noires

Quant aux jeunes écrivains de théâtre d'après 1989, ils ont plus difficilement accès aux grandes scènes municipales et nationales, malgré la réussite de certains d'entre eux : Meyenburg, on vient de le voir, a trouvé accueil à la Volksbühne, Moritz Rinke au Deutsches Theater, De Loher au Schauspielhaus de Hanovre. Née en 1964, cette dernière est l'auteur de Tatouage et de Barbe-bleue espérance des femmes, titre rappelant le micro-drame de Kokoschka daté de 1907, mais le reversant dans la quotidienneté. Les œuvres de Daniel Call ont été montées de très nombreuses fois, notamment au Théâtre de la Cité à Paris : Les Jardins de l'horreur, par exemple, montre une escalade guerrière entre deux couples voisins se supportant de moins en moins. Ces jeunes auteurs, nés pour la plupart dans les années 1960, doivent souvent leur chance aux petits théâtres ou aux « groupes libres », la frontière devenant moins étanche entre ces derniers et les grandes scènes. Citons encore Anna Langhoff (Saleté de paix ; Rapport-Antigone), Thomas Jonigtz (Une descendance tu me donneras se range dans la catégorie des farces familiales), Albert Ostermeier (Topographie Toller ; Death Valley Junction), Oliver Bukowski (actuellement le dramaturge sans doute le plus productif de l'ex-RDA, avec Rien de plus beau ou London-L.Ä-Lübbenau). Elfriede Müller a déjà une œuvre reconnue derrière elle (Touristes ; Lovekick). Dans la revue Alternatives théâtrales 61, Laurent Mühleisen souligne la diversité des écritures et des thématiques. Il parle à propos de ces œuvres de comédies féroces dans des huis clos familiaux, de psychodrames sur fond d'exclusion ou de course à l'argent, de théâtre social, mi-tragique mi-satirique, tournant autour du racisme, de l'intolérance, des ratés de la réunification et s'inscrivant dans le rapport au réel à travers le prisme du rapport à autrui. Le dialogue reprend ses droits et avec lui le souci de la langue. À quoi Günther Rühle fait écho, en se référant à Dürrenmatt et à ses comédies noires : « La farce est ce qui reste de la tragédie [...]. Elle est l'enfant des visions brisées. Les personnages de la farce n'ont plus leur place dans la société comme autrefois, mais sont des hommes de peu, désormais sans but. » En ces temps de crise, il y a là au moins le courage de prendre en compte les petites histoires au sein du nouveau monde, au lieu de se livrer à d'éternels adieux.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Philippe IVERNEL : enseignant, chercheur

Classification

Médias

Autres références

-

ALLEMANDES (LANGUE ET LITTÉRATURES) - Littératures

- Écrit par Nicole BARY , Claude DAVID , Claude LECOUTEUX , Étienne MAZINGUE et Claude PORCELL

- 24 589 mots

- 33 médias

La littérature dramatique, exclue des deux pôles extrêmes que constituent l'opéra de cour (musique et spectacle) et la scène des troupes ambulantes (farce et mime), se partage pour l'essentiel entre la production néo-latine des jésuites, qui sert le projet pédagogique, religieux et politique de la Société,... -

AUTRICHE

- Écrit par Roger BAUER , Jean BÉRENGER , Annie DELOBEZ , Encyclopædia Universalis , Christophe GAUCHON , Félix KREISSLER et Paul PASTEUR

- 34 129 mots

- 21 médias

Le théâtre populaire baroque continue à prospérer ; jusqu'au début du xixe siècle, la technique de l'improvisation est toujours pratiquée. Le dernier Kasperle, Johann La Roche, ne meurt qu'en 1806. Une évolution est à noter cependant : Philipp Haffner (1731-1764) combine l'ancienne... -

BARLACH ERNST (1870-1938)

- Écrit par Pierre VAISSE

- 794 mots

Sculpteur, graveur et dramaturge allemand, Ernst Barlach est un des plus célèbres représentants de ce que l'on a appelé l'expressionnisme allemand. Originaire du Holstein, il étudia à l'École des arts décoratifs de Hambourg et à l'Académie de Dresde. À Paris, où il séjourne à...

-

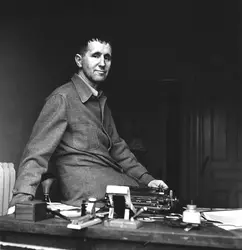

BENJAMIN WALTER (1892-1940)

- Écrit par Philippe IVERNEL

- 2 748 mots

- 1 média

...mettant fin à l'âge du mythe, c'est-à-dire à la non-histoire, règne des dieux jaloux exigeant le sacrifice des générations successives ; de l'autre côté, le Trauerspiel, le drame baroque allemand, à la lettre jeu triste, jeu funèbre, en fait un non-drame, puisque toute action humaine s'y trouve dévaluée... - Afficher les 117 références

Voir aussi

- ALLEMANDE RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE (RDA)

- ALLEMAGNE RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D' (RFA), histoire, de 1945 à 1989

- DRAMATURGIE

- THÉÂTRE CONTEMPORAIN

- CASTORF FRANK (1951- )

- WALTZ SACHA (1963- )

- THÉÂTRE POLITIQUE

- MISE EN SCÈNE, théâtre

- VIERTEL BERTOLD (1885-1953)

- ACHTERNBUSCH HERBERT (1938-2022)

- MUELLER HARALD (1934- )

- BRASCH THOMAS (1945-2001)

- REINSHAGEN GERLIND

- ROTH FRIEDRIKE (1948- )

- WOLF FRIEDRICH (1888-1953)

- BAIERL HELMUT (1926-2005)

- SCHÜTZ STEFAN (1940- )

- SPERR MARTIN (1944-2002)

- THÉÂTRE-DOCUMENT

- HOCHHUTH ROLF (1931-2020)

- KIPPHARDT HEINAR (1922-1982)

- KROETZ FRANZ XAVER (1946- )

- HACKS PETER (1928-2003)