THYROÏDE

Article modifié le

Pathologie

Maladie de Basedow

Plus fréquente chez la femme que chez l'homme, surtout observée entre vingt et trente ans et au voisinage de la ménopause, la maladie de Basedow, très commune, associe un syndrome d'hyperfonctionnement thyroïdien à un goitre et à une exophtalmie.

Le goitre, généralement discret, est diffus, ferme, élastique. Très vasculaire, il peut présenter un souffle à l'auscultation.

Le syndrome hyperthyroïdien (thyrotoxicose) se traduit par trois signes principaux : un amaigrissement rapide, contrastant avec l'augmentation de l'appétit ; une tachycardie régulière à 100, 120, accrue par les émotions, accompagnée de palpitation, d'éréthisme cardio-vasculaire ; un tremblement menu, rapide, prédominant aux extrémités. À ces signes fondamentaux s'associent de nombreux symptômes qui valent surtout par leur association : thermophobie, sueurs, rougeur des téguments, soif intense, diarrhée, et, par-dessus tout, une hyperémotivité considérable, une grande instabilité psychomotrice.

L'amaigrissement peut se compliquer d'un syndrome myasthéniforme se traduisant par une faiblesse musculaire, affectant surtout les muscles des racines et du tronc, obligeant les malades à s'aider des mains pour se relever lorsqu'ils sont assis.

L' exophtalmie est rarement le premier signe qui attire l'attention. Elle se manifeste parfois simplement par un éclat du regard, éclat associé à une rétraction de la paupière supérieure qui ne suit plus le globe oculaire dans son abaissement (signe de De Graefe). L'élargissement de la fente palpébrale donne au regard une expression tragique, de « peur figée ». L'exophtalmie proprement dite comporte une saillie des globes oculaires associée à un œdème des paupières. Les globes oculaires paraissent exorbités et leurs mouvements sont limités. L'iris est largement découvert ; l'œil est congestionné, larmoyant ; les paupières œdématiées forment des bourrelets. Certaines formes malignes comportent des troubles fonctionnels pénibles : douleurs, photophobie, éversion des conjonctives (chemosis), parésies des muscles oculaires provoquant de la diplopie, enfin apparition possible d'ulcérations cornéennes ou de lésions rétiniennes : œdème, hémorragie, réduction de l'acuité visuelle.

Les exophtalmies sévères peuvent s'accompagner d'infiltrations œdémateuses circonscrites des membres inférieurs, en avant de la crête tibiale ; ces œdèmes ne se laissent ni déprimer ni plisser et à leur niveau l'épiderme a un aspect de « peau d'orange » (myxœdème prétibial).

Il est aujourd'hui démontré que seul le syndrome palpébrorétractile est imputable à l'hyperthyroïdie. L'exophtalmie vraie œdémateuse et l'œdème prétibial semblent en rapport avec la mise en circulation d'un principe thyréostimulant, différant de la TSH par son action plus tardive et plus prolongée (long acting thyroid substance ou LATS). Cette substance ne provient pas de la thyroïde ; c'est une protéine anormale, une 7S immunoglobuline G, apparentée aux anticorps.

Les examens de laboratoire confirment l'hyperactivité thyroïdienne. Le métabolisme basal est augmenté de 30 à 40 p. 100 et plus. Le taux du cholestérol sanguin est abaissé. L'iode protidique du plasma (PBI) et l'iode extrait par le butanol (BEI) sont en quantités supérieures à la normale. L'iode hormonal se situe entre 8 et 12 microgrammes pour cent (au lieu de 4 à 8). Le test de Hamolsky est supérieur à l'unité.

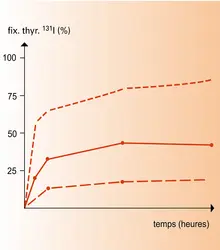

L'épreuve de l'iode radioactif montre une captation thyroïdienne à la fois précoce et très élevée (70 à 80 p. 100 à la 24e heure). La courbe s'abaisse ensuite, dessinant un « angle de fuite ». Le rapport H/P atteint rapidement des valeurs très faibles, ce qui indique une forte proportion d'iode hormonal radioactif sécrété par la glande. Le scintigramme montre une thyroïde modérément hypertrophiée, avec une fixation homogène du radio-iode.

Fait important, l'administration de triiodothyronine (test de Werner) n'abaisse pas la fixation. On attribue classiquement ce fait à la perte du mécanisme normal de rétro-action (feed back) par dérèglement du contrôle hypothalamique de la sécrétion de TSH. Mais il semble imputable à la présence du LATS, qui est insensible au freinage.

Avant l'entrée en jeu des ressources thérapeutiques modernes, la maladie de Basedow comportait un pronostic sévère. Des rémissions spontanées sont possibles ; mais, abandonnée à elle-même, la maladie tend généralement à s'aggraver. Les complications principales sont d'ordre cardiaque ( cardiothyréose). À la tachycardie régulière succède une tachyarythmie complète par fibrillation auriculaire, conduisant à l'asystolie.

Parfois, à l'occasion d'une émotion, d'un surmenage, d'un traumatisme, d'une infection, apparaît une « crise thyroïdienne aiguë » hautement dramatique, avec hyperthermie intense, sueurs profuses, langue sèche, tachycardie extrême, tremblement intense, agitation confusionnelle, diarrhée, asthénie musculaire pseudo-paralytique, émaciation et déshydratation rapides, pouvant conduire à la mort en quelques jours. De tels accidents s'observaient quelquefois, jadis, après la thyroïdectomie subtotale, chez des sujets mal préparés à l'opération. De pathogénie discutée, on les impute aujourd'hui à une augmentation brutale de la thyroxinémie, associée à une décharge d'adrénaline et à une chute de l'activité corticosurrénale.

Le diagnostic de la maladie est parfois rendu difficile par la prédominance d'un symptôme. On a pu décrire ainsi des formes diarrhéiques, psychiques, et surtout cardiaques, dont l'origine peut être méconnue. L'exophtalmie manque dans certains cas. Il existe en revanche des formes exophtalmiques pures, sans signes nets de thyrotoxicose. Leur nature basedowienne est affirmée par le test de Werner qui est négatif.

On décrit sous le nom de goitres basedowifiés des goitres anciens qui n'évoluent que tardivement vers l'hyperthyroïdie, avec ou sans exophtalmie. Ils sont souvent nodulaires et peuvent présenter un scintigramme hétérogène.

Le traitement de la maladie de Basedow comporte naturellement le repos, l'administration de neurosédatifs (barbituriques, réserpine), mais appelle des mesures plus radicales. Le traitement ancien par l'iode à fortes doses, sous forme de solution iodo-iodurée de Lugol, est toujours employé. La présence dans le sang de quantités élevées d'iode minéral entrave la fonction thyroïdienne. Mais ce traitement n'a généralement qu'une action limitée et transitoire.

On utilise aujourd'hui des antihyroïdiens de synthèse qui ont pour effet d'entraver mieux encore l'hormonogenèse thyroïdienne. Mais leur usage doit être continu et prolongé pendant dix-huit mois à deux ans, sans aboutir toujours à une guérison complète. Ils ont l'inconvénient de favoriser l'augmentation du goitre, de ne pas agir sur l'exophtalmie ou même de l'aggraver, ce qui conduit à administrer en même temps qu'eux de la thyroxine.

L'administration thérapeutique d'iode radioactif (à des doses très supérieures aux doses « traceuses » utilisées pour l'exploration fonctionnelle) constitue dans beaucoup de cas la thérapeutique d'élection. L'iode n'est ici que le vecteur de la radioactivité. Le contrôle du traitement, aux environs du deuxième mois, s'appuie essentiellement sur les données cliniques, la mesure du métabolisme basal et les dosages du cholestérol et de l'iode hormonal plasmatique. Il comporte aussi de nouvelles épreuves isotopiques, mais dont l'interprétation peut être difficile. Si le résultat est insuffisant, on peut être amené à administrer une seconde dose. Le risque de myxœdème secondaire, précoce ou tardif, est assez élevé, malgré les progrès de la dosimétrie, mais il est facile d'y remédier par l'administration de thyroxine.

Le traitement chirurgical, comportant une thyroïdectomie subtotale, a été longtemps le traitement héroïque. Ses résultats sont souvent excellents, avec une bonne préparation des malades par le repos, les neurosédatifs, l'iodothérapie ou les antithyroïdiens de synthèse. Il garde ses indications, notamment chez les sujets jeunes, de moins de quarante ans, auxquels on préfère ne pas administrer l'iode radioactif, et dans les goitres basedowifiés volumineux ou multinodulaires.

Ces traitements remédient à la thyrotoxicose, mais restent sans action sur les exophtalmies sévères, qu'ils paraissent même parfois aggraver, peut-être en favorisant temporairement la production du LATS. Ces formes relèvent de l'administration de thyroxine. Les formes œdémateuses bénéficient de fortes doses de prednisolone ou de dexaméthasome. La radiothérapie hypophysaire est d'efficacité discutée.

Un progrès a été accompli dans le traitement des thyrotoxicoses, et notamment des cardiothyréoses et des crises basedowiennes aiguës, par l'emploi des drogues bloquant les récepteurs β de l'activité sympathique, tel le propranolol, en administration pluriquotidienne.

Adénome thyroïdien toxique

La thyrotoxicose peut avoir pour origine non plus une hyperplasie diffuse de la glande, mais un adénome circonscrit, hypersécrétant, dit toxique. Il se présente cliniquement comme un nodule unique, dur, lisse, arrondi, développé dans l'un des lobes thyroïdiens, le reste de la glande n'étant pas hypertrophié. Ce nodule précède généralement de plusieurs années l'apparition de la thyrotoxicose. Celle-ci se traduit souvent par des signes incomplets, dissociés. Les formes cardiaques sont particulièrement fréquentes et, en présence d'une tachycardie sine materia, le médecin doit étudier le fonctionnement thyroïdien de son patient.

L'hyperthyroïdie est pure. On n'observe jamais, en pareil cas, d'exophtalmie vraie. Tout au plus peut-on noter un éclat du regard, une légère rétraction de la paupière supérieure.

Le diagnostic est affirmé par le test à l'iode radioactif et, surtout, par le scintigramme. L'adénome concentre toute la radioactivité, le reste du parenchyme thyroïdien n'étant pas visible sur le scintigramme. Ce fait prouve que l'adénome sécrète bien un excès d'hormones, qui freine la sécrétion hypophysaire de TSH. Quelques injections de thyréostimuline font en effet reparaître la fixation du radio-iode dans le tissu non tumoral.

Le traitement est purement chirurgical. Après l'ablation de l'adénome, un nouveau scintigramme montre le retour de l'image en papillon normale.

Insuffisance thyroïdienne (myxœdème)

L'insuffisance thyroïdienne grave réalise le tableau du myxœdème, qui diffère selon que le déficit hormonal se manifeste tardivement, à l'âge adulte, ou très précocement, dès la naissance ou chez le jeune enfant.

Myxœdème acquis de l'adulte

Le myxœdème de l'adulte peut apparaître après l'ablation chirurgicale de la glande (pour goitre simple ou pour cancer) ou sous l'influence de thérapeutiques intempestives (administration inopportune d'antithyroïdiens de synthèse, surcharges iodées). Il s'installe souvent de façon insidieuse et sans cause apparente, consécutivement à une thyroïdite chronique atrophiante.

Il se caractérise par une infiltration cireuse des téguments (dite myxœdème), donnant au faciès un aspect bouffi, en pleine lune, pâle ou jaunet, avec une légère cyanose des pommettes et des lèvres. Les mains sont gonflées, les doigts boudinés. Les cheveux, les sourcils et même les poils axillaires et pubiens se raréfient. L'infiltration de la langue et des cordes vocales rend la parole embarrassée, l'élocution lente, la voix grasseyante. La peau sèche et froide, ne se laisse pas plisser.

À cette infiltration des téguments, qui peut rester assez discrète, se joint un ralentissement général de toutes les fonctions vitales : lenteur des mouvements, idéation lente, constipation, ralentissement du pouls, frilosité extrême, aménorrhée chez la femme, perte de la libido chez l'homme. L'examen radiologique montre un cœur volumineux, aux battements très faibles.

La glande thyroïde est généralement atrophiée, non palpable, mais certains myxœdèmes s'accompagnent d'un goitre.

On note un certain degré d'anémie, une achylie gastrique, une moelle osseuse pauvre. Le métabolisme basal est très abaissé, à − 25, − 30 p. 100. Le taux de cholestérol est augmenté, entre 3 et 4 grammes pour mille. Le taux d'iode protidique total est très abaissé (sauf en cas de surcharge iodée), et l'iode hormonal est largement inférieur à 4 microgrammes pour cent. L'achilléogramme montre une lenteur marquée de la décontraction. Il est fréquent de déceler dans le sang des anticorps antithyroïdiens.

Le test à l'iode radioactif montre une fixation thyroïdienne très faible, souvent inférieur à 10 p. 100, et, fait important, l'administration de TSH est incapable de l'accroître. Ce fait atteste l'atteinte primitive de la glande et distingue le myxœdème proprement dit des insuffisances thyroïdiennes d'origine hypophysaire, liées à un défaut de thyréostimuline, qui réalisent un tableau voisin. Dans ces cas, l'épreuve de la TSH est positive et il existe généralement des signes associés d'insuffisance gonadique et corticosurrénale, qui aggravent le pronostic.

Non traité, le myxœdème permet de longues survies, mais peut mener à la mort, soit dans le coma, avec hypothermie et bradycardie extrêmes, soit par suite d'accidents vasculaires (ictus cérébral, infarctus du myocarde), soit dans l'insuffisance rénale avec azotémie. Les troubles métaboliques de l'hypothyroïdie favorisent, en effet, le développement précoce d'une athéromatose.

Myxœdème de l'enfant

L'insuffisance thyroïdienne peut être congénitale. Elle entrave alors sévèrement la croissance et le développement intellectuel. Dès le sevrage, l'enfant présente une faciès bouffi, blafard et hébété, une langue volumineuse. Le ventre distendu, est souvent le siège de hernies. La constipation est opiniâtre. L'enfant ne grandit pas, garde une fontanelle large, ne fait pas ses dents, ne marche pas, ne parle pas aux âges habituels.

Faute de traitement, le myxœdème congénital aboutit à un nanisme sévère avec une taille de 1,10 m ou 1,20 m à l'âge adulte. C'est un nanisme disproportionné, avec une grosse tête, des membres courts. L'ossification est très retardée et les noyaux épiphysaires sont dystrophiques. Le retard intellectuel est considérable, au point de réaliser une véritable idiotie. Le développement génital est très retardé aussi, mais finit généralement par se faire de façon plus ou moins complète.

Le métabolisme basal étant de réalisation difficile, on confirme le diagnostic par la recherche de l'hypercholestérolémie sanguine et la mesure de l'iode hormonal du plasma. Le test à l'iode radioactif a la même valeur que chez l'adulte.

Le myxœdème congénital peut être la conséquence d'un défaut de développement de la glande (athyréose). Le scintigramme révèle dans certains cas l'existence d'une petite thyroïde linguale qui a parfois une certaine valeur fonctionnelle, ce qui permet à l'insuffisance thyroïdienne de ne s'installer que plus tardivement et de rester incomplète. le myxœdème peut encore être dû à un trouble congénital de l'hormonogenèse, dû à une anomalie enzymatique. Il peut être alors familial, et il s'accompagne d'un goitre, qui pourra régresser sous l'influence de l'hormonothérapie. Le trouble enzymatique responsable est de type variable. Dans le type dit I, c'est l'oxydation même des iodures qui est entravée ; l'iode radioactif capté par la thyroïde s'en échappe rapidement, et, quand elle en contient encore, il est rapidement chassé par l'administration de thiocyanate ou de perchlorate, ce qui montre qu'il y est entièrement demeuré à l'état d'iodure.

L'insuffisance thyroïdienne est efficacement traitée par l'administration de poudre desséchée de corps thyroïde ou de thyroxine, qui sont actives par voie buccale. Mais, dans le cas du myxœdème congénital, le traitement n'a sa pleine efficacité que s'il est institué très précocement, de façon ininterrompue, et avec une bonne adaptation des doses aux progrès mêmes du développement, ce qui se juge par l'examen clinique, les radiographies du squelette, les dosages du cholestérol et de l'iode hormonal plasmatique. Les traitements insuffisants ou mal conduits ne fournissent que des résultats très imparfaits, surtout en ce qui concerne le développement intellectuel.

Goitres simples « euthyroïdiens »

En dehors des goitres accompagnant une maladie de Basedow ou certains myxœdèmes, on observe des goitres simples, dits euthyroïdiens, parce qu'ils restent compatibles avec une production hormonale suffisante.

Il s'agit, à leur début, de goitres diffus, symétriques, homogènes, dits goitres parenchymateux hyperplasiques, dont l'aspect histologique évoque un hyperfonctionnement, mais sans hypersécrétion hormonale, et parfois avec un certain degré d'insuffisance thyroïdienne. Ces goitres représentent, en principe, une hypertrophie compensatrice de la glande, consécutive à une insuffisance relative de la sécrétion hormonale, qui entraîne une hypersécrétion hypophysaire de TSH. Le test à l'iode radioactif montre une fixation élevée, mais lente et prolongée (goitre « avide d'iode »). L'épreuve de freinage est franchement positive.

Les goitres récents régressent sous l'influence de l'hormonothérapie thyroïdienne. Mais les goitres anciens peuvent subir une évolution dystrophique, prendre l'aspect de goitres colloïdes diffus ou de goitres nodulaires à fonctionnement hétérogène. Ils peuvent aboutir secondairement à une insuffisance thyroïdienne franche ou relative.

Souvent familiaux, sévissant à l'état endémique dans certaines régions, ils sont la conséquence de facteurs divers, fréquemment associés : prédisposition héréditaire, troubles discrets de l'hormonogenèse, carence iodée, ingestion de substances goitrigènes alimentaires (choux, navets, colza) ou médicamenteuses (antithyroïdiens de synthèse, certains sulfamides, certaines drogues antiépileptiques ou psychotropes). Leur développement est favorisé par la poussée de croissance de l'adolescence, la grossesse, la lactation.

Autres affections thyroïdiennes

On ne peut que faire allusion ici à des altérations diverses de la glande thyroïde sans conséquences hormonales : kystes, adénomes simples, non toxiques. Leur intérêt est de poser parfois des problèmes difficiles en ce qui concerne le diagnostic du cancer thyroïdien. Celui-ci, de type histologique et de gravité variable, ne fixe pas l'iode radioactif ; il fournit une image scintigraphique lacunaire, qui peut être aussi le fait d'un kyste ou d'un adénome colloïde. Si la ponction reste blanche, l'ablation chirurgicale s'impose, avec un examen histologique extemporané de la lésion. En cas de cancer, il est nécessaire de pratiquer une thyroïdectomie totale, extracapsulaire, suivie de l'administration d'une dose élevée d'iode radioactif, surtout si le scintigramme postopératoire montre encore des zones de fixation.

Il faut signaler aussi l'existence de thyroïdites inflammatoires :

– Thyroïdite subaiguë de Quervain, d'évolution généralement bénigne, sans séquelles.

– Thyroïdite chronique de Hashimoto, donnant naissance à un goitre ferme, pouvant évoluer tardivement vers l'insuffisance thyroïdienne. Cette variété s'accompagne de signes biologiques d'inflammation (accélération de la sédimentation globulaire, augmentation des gammaglobulines dans le sang, tests de floculation positifs) et comporte l'existence de titres élevés d'anticorps antithyroïdiens dans le sang.

– Thyroïdite fibreuse de Riedel, beaucoup plus rare, caractérisée par une fibrose extensive de la glande, capable d'entraîner une compression du larynx et de la trachée.

On ne connaît pas de syndrome clinique précis attribuable à un excès ou à une insuffisance de calcitonine. On sait que cette hormone est sécrétée en abondance dans certains cancers thyroïdiens, principalement dans le cancer dit médullaire. Certains adénomes thyroïdiens se développeraient aux dépens des cellules à calcitonine. On a soupçonné chez quelques sujets une insuffisance de caltonine affaiblissant leur résistance face à une surcharge calcique.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Jacques DECOURT : professeur honoraire de clinique endocrinologique à la faculté de médecine de Paris, membre de l'Académie nationale de médecine

Classification

Médias

Autres références

-

CONTRÔLE CENTRAL DE L'APPÉTIT

- Écrit par Serge LUQUET

- 5 946 mots

- 6 médias

...alimentaire mais portent aussi sur le métabolisme général, donc sur la balance énergétique. L'axe hypothalamo-hypophyso-thyroïdien en est un bon exemple. La glande thyroïde, située à l’avant du cou, produit notamment deux hormones clés, la tétraiodothyronine (thyroxine ou T4) et la triiodothyronine (T3),... -

CROISSANCE, biologie

- Écrit par Encyclopædia Universalis , André MAYRAT , Raphaël RAPPAPORT et Paul ROLLIN

- 14 766 mots

- 7 médias

...organisation normale du cartilage de croissance et s'accompagne d'une diminution de sécrétion de l'hormone de croissance. Une telle situation est provoquée par l'absence congénitale de glande thyroïde ou par l'insuffisance thyroïdienne tardive. Ces hormones contrôlent la formation de l'os, et leur diminution... -

GRAVES MALADIE DE

- Écrit par Encyclopædia Universalis

- 428 mots

Maladie endocrinienne, la maladie de Graves est la plus fréquente cause d'hyperthyroïdie ou thyrotoxicose (hypersécrétion d'hormone thyroïde). Dans la maladie de Graves, la sécrétion excessive d'hormone thyroïde s'accompagne habituellement d'une hypertrophie diffuse de la...

-

HORMONES

- Écrit par Jacques DECOURT , Encyclopædia Universalis , Yves-Alain FONTAINE , René LAFONT et Jacques YOUNG

- 14 363 mots

- 11 médias

La thyréostimuline (ou thyro stimulating hormone, TSH) tient de même sous sa dépendance la glandethyroïde, dont elle maintient la trophicité chez l'animal hypophysectomisé et dont elle stimule la sécrétion. Elle active la captation d'iode par la glande et le passage dans le sang... - Afficher les 18 références

Voir aussi

- THYROÏDIENNES HORMONES

- MYXŒDÈME

- CALCITONINE ou THYROCALCITONINE

- EXOPHTALMIE

- TRIIODOTHYRONINE (T3)

- THYROGLOBULINE ou THYRÉOGLOBULINE

- IDIOTIE

- HYPERTHYROÏDIE

- HYPOTHYROÏDIE

- THYROÏDITES

- BASEDOW MALADIE DE

- GOITRES

- ANTITHYROÏDIENS

- AMAIGRISSEMENT, médecine

- EXPLORATION FONCTIONNELLE

- CARDIOTHYRÉOSE

- THYROTOXICOSE