TIBET (XIZIANG)

Article modifié le

Archéologie et art

Archéologie

La crainte de provoquer le courroux des divinités telluriques dissuada les Tibétains d'entreprendre les fouilles systématiques qui leur auraient permis de connaître leur passé lointain. Seuls les hasards des travaux des champs avaient mis au jour quelques vestiges : premiers jalons publiés par G. Tucci.

Depuis les années 1950, des découvertes fortuites, des campagnes de repérage et plusieurs fouilles importantes ont cependant révélé l'existence au Tibet d'un patrimoine archéologique considérable.

En de nombreux points du Tibet du Nord, à une altitude moyenne de 4 000 mètres, et dans un site de la région de Ding-ri, à la frontière du Népal, ont été découverts des outils de pierre taillée, qui ont été datés du Paléolithique supérieur et placent le Tibet dans le groupe des cultures « à choppers », celui de l'Asie centrale et orientale. Dans le nord du pays et dans l'actuelle province du Qinghai, de nombreux sites à microlithes témoignent de techniques plus avancées.

Des sites néolithiques ont également été découverts, en général sur des terrasses fluviales : à Qugong, près de Lhasa, et dans les vallées du gTsang-po (sites de sNying-khri) et de ses affluents (Yarlung). Le plus important est le site de Karuo, près de Chab-mdo (Tibet oriental) sur le haut cours du Mékong. Maisons semi-enterrées en torchis ou construites en pierre, matériel lithique comportant, outre des outils en pierre polie, des outils en pierre taillée et des microlithes, objets en os, poterie au décor incisé ou imprimé, parfois peint, très différente des pièces chinoises contemporaines y témoignent d'un millénaire d'occupation, entre 3000 et 2000 avant notre ère.

Les monuments mégalithiques sont nombreux sur l'ensemble du territoire tibétain, sans que les dates puissent en être fixées avec précision, du IIe millénaire avant notre ère aux premiers siècles de celle-ci : tombes marquées par un cercle de pierres, monolithes isolés, alignements, comme l'impressionnant ensemble du lac sPang-gong (Tibet occidental) composé de dix rangs de pierres levées, bornés à l'ouest par deux demi-cercles et trois grands monolithes. De nombreux objets d'art animalier ont été trouvés, dans des circonstances mal connues, sur le plateau tibétain ; ils témoignent des contacts que le Tibet eut de longue date avec des régions parfois très lointaines d'Asie.

L'état des recherches ne permet pas encore de dater avec précision l'apparition de la métallurgie au Tibet central. On a cependant trouvé dans le Qinghai, région qui fut au contact des cultures du cuivre et du bronze du nord-ouest de la Chine, des objets en métal dont les dates s'échelonnent entre le IIe millénaire et le ve siècle avant notre ère.

Du Qinghai au Ladakh, des pétroglyphes ont été relevés en grand nombre ; certains paraissent très marqués par l'influence Saka. Les datations, à partir du vie siècle avant notre ère, restent très imprécises.

Si l'histoire officielle du Tibet « monarchique » commence au viie siècle pour s'achever au ixe, les vestiges de cette époque couvrent une période encore mal définie, mais vraisemblablement plus étendue. En dehors du site des tombes royales de 'Phyong-rgyas, décrit par G. Tucci notamment, on a découvert depuis les années 1960 de très nombreuses nécropoles, regroupant parfois plusieurs centaines de tombes, en général couvertes d'un tumulus, le plus souvent trapézoïdal. Au Tibet central, où les pillages ont été nombreux au cours de l'histoire, les fouilles n'ont jusqu'à présent mis au jour que des poteries rouges assez rustiques, quelques objets en métal (laiton et fer), quelques outils et pièces d'ornementation.

Le site de 'Phyong-rgyas dans la vallée de Yar-klungs comporte dix tumuli, tombes de huit rois et de deux princes qui moururent entre 650 et 815, que H. Richardson a examinées. Les motifs décoratifs se limitent à un lion de pierre placé sur le tumulus du roi Ral-pa-can ; de style persan, il illustre probablement la sculpture du début de la période bouddhique. Quelques piliers de pierre ornés de soleils, de lunes, de lotus démontrent une influence indienne. Un lion et un dragon rappellent le style chinois, tandis qu'un dessin de feuillage se rapproche de l'Asie centrale. Les textes trouvés à Tun-Huang disent que les dépouilles du roi Srong-btsan-sGam-po et de ses deux épouses, recouvertes d'une feuille d'or, furent placées dans la première tombe de ces tumuli. Ce site fut probablement pillé au ixe siècle.

Le règne de Srong-btsan sGam-po (mort en 649) marque la date charnière qui relie le Tibet encore inconnu au Tibet attesté par les textes chinois et tibétains ; il constitue le début de la période historique du pays.

À partir du viie siècle, l'art tibétain sera caractérisé par une tradition exclusivement bouddhiste, animée par les contacts religieux et politiques avec les pays voisins qui engendreront différentes influences stylistiques.

Né autour de Yar-klungs avec la dynastie des rois du Tibet, l'art s'est développé dans les régions du gTsang au sud du pays et du dBus au centre, entre 627 et 837 sous l'influence d'artistes venus de Chine, d'Inde et d'Asie centrale.

Le meurtre du roi Khri-gtsug-lde-btsan en 836, le refus du bouddhisme proclamé par son successeur Glang-dar-ma, puis des persécutions entraînent l'un des descendants du roi assassiné, sKyis-lde-nyi-ma-mgon, à émigrer au Tibet occidental en 929, créant un royaume indépendant qui sera à son tour subdivisé.

Un nouveau style naîtra alors. Ye-she-od, le roi-prêtre qui règne sur Gu-ge, envoie en 970 vingt et un Tibétains au Cachemire. Ils ont pour mission de perfectionner leur connaissance du bouddhisme et de ramener des savants. Seuls deux survivants reviendront sept ans plus tard ; l'un d'eux, Rin-chen-bZang-po, demeurera illustre. Ces hommes sont accompagnés d'artistes qui construiront des monastères. L'art du Tibet occidental sera ainsi marqué par les influences du Cachemire, de l'Himachal Pradesh et du Népal occidental, et prendra le nom de style de Gu-ge. Le nord-est de l'Inde lui apportera une forte tradition Pala. Isolé du reste du Tibet, un art indigène évoluera dans les régions occidentales jusqu'en 1687, date du rattachement du Gu-ge au reste du Tibet.

Dans leur recherche du bouddhisme, les Tibétains invitèrent des savants attachés aux grands centres mystiques de Vikramaśila et d'Odantapuri (Bihar et Bengale). Atīsha, qui réformera le bouddhisme tibétain, arrive au Tibet en 1042.

À la fin du xiie siècle, l'invasion musulmane en Inde entraîne l'extermination du bouddhisme dans toute la région du Nord-Est. Les religieux se réfugièrent alors au Tibet, propageant les doctrines du vajrayāna et du Tantrayāna, qui inspireront toutes les réalisations artistiques à l'exception des œuvres Bon.

Cette seconde diffusion du bouddhisme suscitera la formation d'écoles qui construiront des monastères et les décoreront selon leurs propres traditions religieuses.

Les xie et xiie siècles représentent la période de formation de l'art tibétain. Les xiiie et xive siècles voient des modifications stylistiques qui déboucheront sur la période classique des xve, xvie, xviie siècles.

Les xviiie, xixe, xxe siècles peuvent être considérés comme une période postclassique dérivant vers une stagnation puis un déclin général de la création artistique. On distingue cinq régions qui ont subi des influences différentes : l'ouest déjà évoqué, particulièrement marqué par le Cachemire ; le gTsang au sud, qui aura des contacts privilégiés avec la vallée de Katmandou au Népal ; le dBus au centre, en relation avec le nord-est de l'Inde ; le Khams à l'est tourné vers la province chinoise du Sseu chouan et l'Amdo au nord-est vers la province chinoise du Gansu.

L'architecture

Architecture civile et militaire

Les sources chinoises mentionnent les importants châteaux que les rois et l'élite de l'aristocratie possédaient au Tibet avant l'arrivée du bouddhisme. Chaque roi construisait son palais que ses descendants abandonnaient à sa mort pour en élever un à leur tour.

Les vestiges les plus importants se trouvent dans la région de Yar-klungs, siège de la dynastie. Le donjon de Yum-bu lha-mkar domine un ensemble de ruines sur l'éperon d'une colline rocheuse. De hautes tours destinées à la défense du site étaient construites en blocs de pierre à peine équarris et en briques crues séchées au soleil.

Le règne de Srong-btsan sGam-po vit l'essor manifeste de l'architecture. Il n'en demeure que des ruines. Le roi fit construire un palais de neuf étages à Pha-bong-kha ainsi que de nombreuses résidences. Ses descendants suivirent son exemple.

Les points stratégiques des vallées sont dominés par les vestiges des châteaux-forteresses protégés par des tours de guet rondes ou carrées ; ces défenses furent élevées jusqu'aux xie et xiie siècles, période au cours de laquelle s'affirme la suprématie des grands monastères.

Ces édifices étaient construits en pierres de taille, jointoyées avec un mortier de terre ou des éclats de pierres. L'épaisseur des murailles garantissait la solidité du bâtiment. Il arrivait que la construction soit faite de gros blocs de terre mêlée de paille, durcis au soleil.

Les édifices religieux

Monastères, temples et mchod-rten représentent l'essentiel de l'architecture tibétaine. Les temples les plus anciens furent construits sous le règne de Srong-btsan sGam-po. Le 'Phrul-snang, ou Jokhang, parfois appelé la « cathédrale de Lhasa » fut élevé par l'épouse népalaise du roi ; son épouse chinoise construisit le Ramoche. Ces deux temples furent remaniés au cours des siècles. Le Kra 'brug dans la vallée de Yar-klungs constitue la plus grande fondation de ce monarque.

Une floraison de monastères apparaît sous le règne de Khri-srong lde-btsan. Le premier d'entre eux, bSam-yas, fut consacré en 775. Les trois étages de son sanctuaire principal, inspiré, selon la tradition, par celui d'Odantapuri au Bihār, furent réalisés respectivement selon les styles tibétain, chinois et indien. Autour du sanctuaire principal se dressent de nombreux bâtiments annexes suivant un plan qui représente un mandala.

La chronique de dPa'-bo gTsug-lag 'Phreng-ba (1504-1566) nous apprend que Khri-lde-srong-btsan construisit, vers 776, un temple de neuf étages à sKar-chung, dans les styles tibétain, khotanais, chinois et indien, avec la collaboration d'artistes venus de ces pays. Son fils, Ral-pa-cen, suivit cette tradition.

Lorsque, persécutés par Langdarma, les bouddhistes se réfugièrent au Tibet occidental, Rin-chen-bzang-po et ses successeurs construisirent les chapelles de Mang-nang, sTod-gling en 996, Tsaparang, Kojarnath qui inspireront dans le gTsang les constructions de Iwang, Samada, gNas-gsar.

Ces temples, ou lha-khang, sont généralement de petits édifices de plan rectangulaire, comportant parfois en façade un atrium soutenu par des piliers de bois. L'autel et l'image consacrée se trouvent à l'intérieur et au fond de la pièce, décalés du mur afin que le visiteur puisse tourner autour de la statue, selon le rite.

Les ensembles monastiques renferment plusieurs lha-khang. Mang-nang, par exemple, en compte quatorze.

Le développement des écoles bouddhiques à partir du xiie siècle et la prééminence successive de certaines d'entre elles entraîneront la construction de monastères qui deviendront de véritables cités édifiées autour du sanctuaire le plus important. Là se réunit l'assemblée des moines pour les prières quotidiennes et pour les grandes fêtes religieuses. Séminaires, collèges, demeures d'abbés se trouvent groupés en un gigantesque ensemble. C'est le cas de Rva-Grengs construit pour les bKa'Gdamspa en 1056, de gDan-sa-mthil pour les bKa'-rgyud-pa, de 'Bri-gung (1179) pour les 'Bri-gung-pa où vivaient huit cents moines, de sTag-lung pour les sTag-lung-pa (1185), de Rva-lung pour les 'Brug-pa (1180). Un exemple frappant est celui de Sa-skya, fondé en 1073 ; il donnera son nom aux Sa-skya-pa, qui dirigeront le pays de 1260 à 1354. Ceux-ci subiront l'influence du Népal et de la Chine, ce qui explique l'introduction de toits superposés de type chinois ; le temple de Zha-lu dans le gTsang en est l'exemple le plus caractéristique.

L'avènement des Dge-lugs-pa entraîne la fondation entre 1409 et 1447 des monastères de Dga-lden (1409) de 'Bras-spungs (1416), de Se-ra (1419) et de Bra-shis-lhun-po (1471) dans les provinces du dBus et du gTsang Chab-mdo, ainsi que de celui de Li-Thang dans le mDo-Khams.

Le cinquième dalaï-lama, en réalisant l'unité du Tibet, conduisit l'architecture à son apogée avec la réalisation du Potala en 1653. Construit sur une colline dominant Lhasa, cet édifice monumental est en harmonie avec l'ampleur du paysage. Le Potala est une création unique, qui donne une impression de grandeur et de puissance. À l'image des hommes qui conçurent l'accès aux temples grecs, l'architecte a le sens du cheminement et de la découverte successive de points de vue. Ce principe se retrouve en particulier dans la montée progressive des plans jusqu'au toit. Les terrasses qui couvrent les bâtiments sont ornées avec richesse d'objets rituels dorés, qui constituent d'admirables premiers plans.

Au Tibet, l'ancrage des constructions sur un terrain escarpé conduit souvent à des compositions articulées. Le Potala en est un excellent exemple. Les bâtiments sont implantés de telle manière que les façades s'inscrivent dans une courbe. Le jeu des horizontales et des obliques, provenant du fruit des différentes constructions, est magistralement traité. Les façades successives se déploient en légers décalages et changements d'orientation les unes par rapport aux autres, les ombres s'associent ainsi aux grandes lignes directrices du bâtiment et créent un effet saisissant de tracés obliques. Le traitement très libre de la composition a permis d'aménager de remarquables accès, en particulier le grand escalier.

Le décor est en parfaite harmonie avec l'architecture. Sur les façades, le jeu des couleurs qui résulte de l'association de la pierre et de la brique, du bois et d'ornements dorés est d'une grande beauté.

Les installations intérieures sont de la même qualité, en particulier les admirables cours qui, selon des conceptions très hardies, peuvent être abritées l'hiver par une toiture de feutre amovible.

Les encadrements de fenêtres donnent à ces bâtiments d'une austère simplicité un rythme remarquable. L'usage abondant du bois dans un pays si pauvre en arbres est saisissant. La parenté entre les monastères tibétains et ceux du mont Athos est frappante.

Cet usage du bois est très ancien comme en témoigne le porche du temple de Samada dans le gTsang – avec ses étages de chapiteaux, de linteaux, de corbeaux, d'architraves et de larmiers –, bon exemple de l'architecture en bois des xie et xiie siècles.

À l'intérieur de toute construction, les étages supérieurs et les toits sont soutenus par des piliers et des colonnes de bois. Les plafonds, généralement constitués de planches entrecroisées recouvertes de plusieurs couches de pierres alluviales et de terre, sont souvent plaqués de caissons peints ou sculptés, embellis de figures animales ou humaines. Le hall principal du Jo-Khang illustre cette technique.

À Tsaparang, le plafond du temple blanc est formé de bandes décoratives qui sont les plus raffinées de tout le Tibet occidental. Elles renferment des figures de divinités ainsi que des motifs floraux et géométriques. Au temple rose, les pilastres sculptés témoignent du rattachement de l'art de Tsaparang à l'école du Cachemire.

Tous ces motifs sont peints, parfois ornés des thèmes symboliques du bouddhisme.

Les mchod-rten correspondent aux stūpa de l'Inde. Ces édifices, conçus pour contenir les cendres du Buddha, ont conservé leur caractère de reliquaire et leur signification symbolique de mandala.

Des huit formes de stūpa venues de l'Inde, les plus communes au Tibet sont : le byang-chub mchod-rten, ou mchod-rten de l'illumination, comportant une base carrée reposant sur un ou plusieurs gradins, un bum-pa, ou marmite de forme arrondie surmontée de sept ou de treize parasols réunis par un pivot et surmontés des symboles du soleil et de la lune ; le mchod-rten de la descente du ciel caractérisé par ses escaliers construits sur une ou sur quatre faces ; enfin le mchod-rten aux multiples portes qui renferme des chapelles communicantes disposées sur plusieurs niveaux et conduisant à la cella, consacrée, au sommet, aux divinités ésotériques. Les murs des chapelles sont couverts de peintures religieuses.

Il faut citer, parmi les principaux mchod-rten, ceux qui furent construits au xiiie siècle dans un défilé entre Jonang et gZhi-ka-rtse, le mchod-rten de rGyang, près de Lha-rtse, celui de Jonang construit au xive siècle, sans oublier celui de sNar-thang, celui de rGyal-rtse, le plus important du Tibet (1427).

On trouve souvent des rangées de ces édifices, de petite taille, au voisinage des lieux sacrés ; d'autres, ouverts à la base, tiennent lieu de porte. La coutume de construire cent huit mchod-rten se rencontre principalement au Tibet occidental. Dans cette région, aux environs de mTho-gling, on retrouve une technique proche de celle du Gandhāra : des blocs irréguliers, lisses à l'extérieur, sont disposés en assises rectilignes en alternance avec des pierres rectangulaires, les vides étant comblés au moyen de pierres plates.

Les bronzes

Les Tibétains sont passés maîtres dans le travail du bronze. Ce métal, li pour les Tibétains, est formé d'alliages divers dans lesquels prédomine toujours le cuivre. D'autres éléments peuvent lui être adjoints : plomb, fer, argent, zinc, antimoine, arsenic et, parfois, or.

Des analyses systématiques par absorption spectrométrique ont été réalisées dans les années 1970 sur des prélèvements de 0,01 gramme provenant d'un échantillonnage de statues. Ce travail, joint à une étude approfondie des traités publiés au cours des siècles, ainsi qu'aux travaux de P. T. Craddock, de E. Lo Blue, de W. A. Oddy, de M. Bimson et de S. La Niece, publiés par le British Museum, et à l'ouvrage important de U. van Schroeder, a fait faire des progrès considérables à notre connaissance des bronzes tibétains. La distinction entre bronze rouge, bronze jaune et bronze blanc est aujourd'hui étayée par des analyses précises.

Le Tibet est riche en minerais, le cuivre domine dans toutes les régions ; l'argent, le fer et le plomb sont extraits des provinces du Khams et de l'Amdo dont les rivières contiennent de l'or ; l'étain est importé de Chine, de Birmanie et de l'Asie du Sud-Est ; le Bhoutan, l'Inde et le Népal fournissent le zinc et le plomb. L'analyse d'une pièce permet de désigner les mines qui ont fourni ses composantes. Le travail du métal était déjà connu au début de la période historique, un texte des annales Tang donne la nomenclature des présents offerts par les Tibétains aux Chinois : une armure d'or, une oie d'or, une ville miniature, une coupe d'or, etc.

Il semble que le Tibet ait acquis dès le ixe siècle la connaissance des techniques utilisées jusqu'à nos jours : celle du moule de terre cuite, de la cire perdue, du repoussé qui exige des métaux malléables (or, argent, cuivre). Cette dernière est utilisée pour les statues de grande taille et pour les décorations architecturales introduites par les artisans newar. Ces objets, de forme compliquée, exigent parfois l'emploi de plusieurs feuilles de cuivre travaillées au repoussé puis assemblées par des rivets avant d'être soudées. Certaines parties, tels les pieds, les bras ou différents attributs, sont ajoutées après avoir été sculptées dans le bois et plaquées de métal ou bien fondues selon le procédé de la cire perdue.

La statuaire fut introduite au Tibet en même temps que le bouddhisme. La dynastie de Yar-klungs était en contact avec l'Inde et le Népal, et des sculpteurs newar et indiens vinrent travailler au Tibet dès cette période. Rin-chen bzang-po amena du Cachemire vingt-deux artistes. Leur style est illustré par le Buddha de Cleveland (68,3 p. 100 de cuivre, 20,2 p. 100 de zinc et 11,5 p. 100 de plomb). Le canon de cette statue reste proche de celui des Buddha indiens de l'époque Gupta. Le traitement des pectoraux et des abdominaux, très développés, est caractéristique de la statuaire du Cachemire.

Le sculpteur népalais Aniko est appelé au Tibet en 1260 en compagnie de quatre-vingts artistes ; il sera plus tard invité à la cour mongole où il travaillera jusqu'à sa mort.

Des communautés de Newar sont installées à Lhasa, gZhi-ka-rtse, rGyal-rtse, Sa-skya, Tsetang ; ils fabriquent des sculptures de styles népalais et tibétain.

Les Népalais ont une prédilection pour les bronzes dorés au mercure ou à l'or froid. Les bronzes non dorés ont des sources plus diverses, généralement indiennes d'origine Pala ; ils sont quelquefois sertis d'alliages divers. Dorés ou non, les bronzes sont parfois incrustés de pierres précieuses ou semi-précieuses.

À l'époque de la dynastie Ming (1368-1435), certaines œuvres montrent une affinité avec les images lamaïstes chinoises, en particulier durant les règnes de Yongle et de Xuande. Les Tibétains sont d'ailleurs responsables de l'introduction du bouddhisme en Chine, et au cours des missions entre le Tibet et la Chine des cadeaux comportant des statues de métal étaient échangés.

À partir du xve siècle, les artistes tibétains ont assimilé les influences étrangères et trouvé leur style propre. Au xviie siècle, le cinquième dalaï-lama réunit les bronziers, artisans de père en fils, en guilde, et les installe au pied du Potala. Les statues de taille gigantesque représentent une tradition introduite au Tibet par les épouses chinoises et népalaises de Srong-btsen sGam-po. Parmi les exemples les plus fameux, on peut citer le Buddha du Tokhang et celui de Bkra-shis-lhun-po exécuté en 1914. Les détails des auréoles présentent un grand intérêt aussi bien à sNar-Thang qu'à Sa-skya ou au Jo-Khang.

L'art du bronze se révèle aussi sur les toits des temples et des monastères, traditionnellement couverts de cuivre doré, ornés de dragons, de garuda, de makara, de roues de la loi ainsi que de parasols, d'antéfixes et d'épis de faîtage.

Enfin, il faut mentionner les stūpa de métal, les reliquaires ou dga'u, les conques richement ciselées, les couvertures de livres, les bijoux qui constituent autant d'exemples de la virtuosité des orfèvres tibétains. Le moindre objet usuel, ceinture, couteau, blague à tabac, bol à thé, est de forme harmonieuse.

On trouve également une statuaire en bois, comme au Tibet occidental, à Luk, Tsaparang et mTho-gling ; ces statues sont de style Kaçmiri. À rGyal-rce, dans la salle des arhat, on a un exemple saisissant de sculpture en bois. Les personnages sont représentés en prière, l'expression de leur visage est d'un réalisme frappant. Au Klu-sbug (la grotte des nāga) à Lhasa, Buddha et saints personnages sont réalisés en bas-reliefs colorés.

Les rondes-bosses en pierre sont rares. En revanche, les créations en terre crue séchée au soleil sont fréquentes, elles sont parfois traitées en miniatures. Les plus intéressantes sont les tsha-tsha : objets sacrés porteurs de formules pieuses ou façonnés en forme de mchod-rten ; la terre dont ils sont fabriqués était parfois mélangée aux cendres des défunts ; ce sont en général des objets votifs. Les rondes-bosses de terre sont fréquentes, nous en avons pour exemple le Buddha de terre recouvert de stuc de Mang-nang (xiie-xiiie s.), et celui de Zha-lu (xiiie-xive s.). Ce dernier temple présente une particularité intéressante : il a été construit dans le style chinois de l'époque Yuan avec la contribution d'artistes mongols. On peut y rencontrer des bas-reliefs et des ornements de terre vernissée uniques au Tibet.

La peinture

Le panthéon innombrable de la religion bouddhique – Buddha, bodhisattva, divinités paisibles et terribles, dieux gardiens, arhat et saints personnages – est illustré par les peintures murales, les thangka et les manuscrits illuminés.

Les plus anciennes peintures tibétaines connues sont les « bannières » de Dunhuang conservées au musée Guimet, au British Museum et au musée de New Delhi. Certaines portent des inscriptions qui les situent entre 781 et 848, période qui correspond à l'occupation de Dunhuang par les Tibétains. Deux styles dominent, l'un d'influence chinoise, l'autre plus nettement népalo-tibétain.

Les peintures murales

La destruction des temples et la remise à neuf périodique de nombreuses peintures pariétales diminuent le nombre des jalons permettant de tracer une évolution artistique. G. Tucci a magistralement traité ce problème. Les peintures les plus anciennes datent du xie siècle. Elles se trouvent à Man-nang au Tibet occidental, fortement marqué à cette époque par ses contacts avec le Cachemire sous l'impulsion de Rin-chen-bZang-po, ainsi qu'à mTho-gling et Tsaparang. Le style de ces peintures les rapproche de celles du monastère d'Alchi au Ladakh. Tsaparang revêt une grande importance du point de vue artistique, iconographique et historique, particulièrement le temple blanc où le cycle de Vairocana est traité selon un dessin d'une exécution minutieuse. C'est ici qu'apparaissent les germes de l'art tibétain.

Au Spiti, lTa-bo semble un écho à l'art de Qyzyl par les silhouettes aux formes généreuses, les vêtements sassanides que portent les donateurs et par l'utilisation de couleurs lumineuses.

Trois périodes se détachent. Après le style cachemire apparaît au xive siècle une influence iranienne à laquelle succède un style inspiré par les enluminures des manuscrits moghols.

L'influence de l' Asie centrale se fait sentir au mchod-rten de rGyang dans le gTsang construit par un abbé Sa-skya-pa. Le gSer-khang de Zha-lu, jalon important de l'art tibétain, est construit sur deux étages entourés de corridors de circumbulation ; ceux-ci sont ornés des cent moments de la vie du Buddha. Deux courants sont décelables : le style indien se traduit par la division en carrés, les postures ascétiques, les motifs rajput, les vêtements, la composition. De Chine viennent les cavalcades, le traitement des chevaux ; quant aux tuniques, elles sont inspirées de celles d'Asie centrale. De grandes images signées de mChims-pa-bsod-nams-'bum offrent un avant-goût du style qui trouvera sa maturité à rGyal-rtse dans le sKu-'bum, édifice dédié à Maitreya et dont les peintures se rapprochent de celles du sKu-'bum de sNar-Thang. Les silhouettes minces et légères sont enveloppées de draperies richement dorées. L'artiste a assimilé le traitement des paysages tibétains. Deux artistes de rGyal-rtse ont signé leurs œuvres à sNar-Thang. La construction des deux sKu-'bum, contemporaine, est datée de la seconde moitié du xive siècle.

L'influence népalaise ne se dément pas. Le monastère Sa-skya-pa de Ngor, construit en 1429, fut décoré par des artistes de ce pays ; de nombreux manuscrits enluminés de même origine y ont été retrouvés. Leur pouvoir d'inspiration fut certainement décisif.

Les Sa-skya-pa exerceront une grande influence sur la représentation figurée en traduisant par des symboles figurés l'ésotérisme de leur doctrine. Les dGe-lugs-pa feront de même. Les monastères de bSam-yas (très remanié au xvie s.), de bKra-shis-lhun-po, le Potala, Se-ra, 'Bras-spungs et 'dGal'-dan sont les témoins de la continuité de la tradition artistique jusqu'à la période moderne. Fidèles aux règles iconographiques et iconométriques, les artistes n'en déploient pas moins un talent narratif certain dont témoignent, au Potala, les représentations de danses rituelles, de festivals et de discussions animées entre les moines.

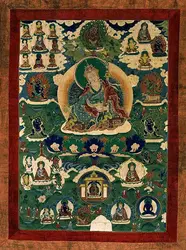

Les thangka (littéralement : « objet que l'on déroule ») constituent un élément important de l'art tibétain. Nous ignorons l'organisation des ateliers qui les fabriquaient ; un grand nombre de peintres étaient moines. Les thangka anciens suivent les normes des peintures indiennes. Avec le temps, leur format varie. La partie centrale, rectangulaire, est entourée de bandes de soie orangée ou rouge symbolisant le halo qui émane de la divinité représentée. L'ensemble est encadré de tissus qui sont parfois des soies chinoises. Une pièce d'étoffe incrustée dans la partie inférieure représente la « porte ».

Les thangka peints sont les plus nombreux ; ils sont traités le plus souvent sur toile, parfois sur soie. Les artistes s'aident fréquemment de poncifs. Les couleurs, essentiellement minérales et végétales à l'époque ancienne, sont remplacées à partir du xixe siècle par des couleurs chimiques importées. Les pigments utilisés sont le jaune d'arsenic, le vert de vitriol, le bleu de lapis-lazuli et des terres d'une grande variété. Le procédé pictural utilisé s'apparente à celui des gouaches occidentales. Il n'est pas rare que plusieurs artistes travaillent à la même œuvre. Les thangka représentent des sujets rituels immuables. Certains composent des cycles iconographiques, tels que la vie du Buddha ou les représentations d'arhat. Ces peintures servent lors des séances de méditation ou de fêtes spécifiques. Mais certaines sont utilisées comme éléments purement décoratifs.

Quelques thangka sur soie sont brodés, d'autres reçoivent des applications de petites pièces de soie de couleur découpées puis réunies par un point de broderie ou bien collées sur le fond. Les thangka sont parfois constitués d'une seule pièce de soie tissée à la main.

Les œuvres de très grande taille portent le nom de gos-sku. L'une des plus importantes, conservée au Potala, mesure 55,80 m sur 46,81 m. Exécutée à la fin du xviie siècle, elle représente le buddha Amitabha.

Les thangka peints se distinguent par la couleur de leurs fonds. Certains sont formés de plusieurs tons juxtaposés, d'autres sont unis, rouges, noirs ou or.

Les Tibétains distinguent plusieurs écoles, décrites par Kong-sprul Blo-gro-mtha-yas (1813-1899) et reprises par Gene Smith en 1970.

Sman-bla Don-grub fonda au Lhobrag l' école Sman-ris au début du xve siècle. Cette création coïncida avec l'introduction de la poudre de cinabre qui donna le vermillon. L'artiste devint éminent dans le gTsang et à Sa-skya. Son style est fortement influencé par la Chine des Yuan. Padma-dKarpo (1527-1592) fut un adepte de cette école.

Le xve siècle vit la naissance du style mKhyen-ris qui recèle une influence chinoise mais diffère du Sman-ris par ses représentations en plans successifs, son goût du détail et son traitement des fonds. Cette école est représentée à la fin du xvie siècle par les peintres de Ngor. Le mKhyen-ris et le néo-Sman-ris inspireront l'école de Lhasa au xixe siècle.

Le style sGa-bris, influencé essentiellement par la Chine, représente une approche complète de l'art religieux. Cette école est une émanation du Sman-ris classique datant de la seconde moitié du xvie siècle.

Le Byi'u-ris date du xvie siècle, il est caractérisé par un emploi excessif des couleurs brillantes.

La création du néo-Sman-bris est attribuée à un artiste du xviie siècle : Chos-dbyings rdo-rje du gTsang. Son style proliféra, mêlé au mKhyen-ris et au sGar-bris. Il est actuellement représenté par les œuvres que des peintres vivant à Lhasa exécutèrent au xxe siècle.

Les thangka ne sont jamais signés, ils sont rarement datés. Le plus ancien, selon P. Pal, est daté de 1479 ; exécuté au Tibet central, il représente Vajranairatmā et est conservé au musée de Boston. Le British Museum possède une représentation des Pañcaraksā peinte en 1662.

Antérieur mais non daté, le grand thangka d'Amitāyus du musée de Los Angeles, probablement peint au xiiie siècle dans le monastère de Iwang au Tibet méridional, est caractérisé par ses silhouettes souples et allongées, sa richesse de nuances. Il évoque par son style des peintures retrouvées au début du siècle à Kara-Khoto, ville de la Mongolie-Intérieure détruite en 1227 par Gengis khan. Le traitement en cercles concentriques se rapproche du canon indien Pala, mais les influences khotanaises sont évidentes dans les détails des coiffures et des ornements.

Du point de vue stylistique, l'évolution des thangka suit celle des peintures murales. Les expositions organisées à New York (Asia House, 1969), à Paris, « Dieux et démons de l'Himalaya », au Grand Palais en 1977, ont permis de réunir un grand nombre d'œuvres et de les comparer.

Dès le xive siècle, les artistes tibétains ont trouvé un style personnel. Ils font preuve d'un sens parfait de la composition, et groupent avec harmonie les personnages, les paysages et l'architecture. Leur rigueur se traduit dans la composition des mandala, leur verve dans les peintures de sacrifices qui représentent des offrandes symboliques aux divinités protectrices – telle cette œuvre du Rijksmuseum voor volkenkunde de Leyde dédiée à dPal-ldan lha-mo que l'on voit recevant des peaux humaines et animales fraîchement dépecées –, leur poésie dans le portrait de Mi-la-res-pa conservé au musée Guimet.

À l'immense complexité de la philosophie tibétaine correspond l'immense variété des expressions artistiques qui en sont le support.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Chantal MASSONAUD : chargée de mission au musée Guimet

- Luciano PETECH : professeur à l'université de Rome

- David SNELLGROVE

:

Fellow of the British Academy - Pierre TROLLIET : professeur des Universités, Institut national des langues et civilisations orientales

- Encyclopædia Universalis : services rédactionnels de l'Encyclopædia Universalis

Classification

Médias

Autres références

-

ASIE (Géographie humaine et régionale) - Espaces et sociétés

- Écrit par Philippe PELLETIER

- 23 143 mots

- 4 médias

...de cette nouvelle situation au cœur de l'Asie, la Chine réalise deux projets majeurs en 2006. D'une part, elle prolonge son réseau ferroviaire jusqu'au Tibet, en ouvrant la voie Golmud-Lhassa (1 100 km), la plus haute du monde (col de Tanggula, 5 072 m), qui lui permettra de renforcer sa mainmise sur... -

BHOUTAN

- Écrit par Benoît CAILMAIL , François DURAND-DASTÈS , Alain LAMBALLE et Chantal MASSONAUD

- 7 363 mots

- 6 médias

...aurait été peuplé au cours du Ier millénaire par des tribus d'origine indo-mongole, confédérées en États princiers, au moment où règne au Tibet le roi Srong-btsan sGam-po. C'est alors que les Tibétains firent leurs premières incursions dans le pays qu'ils nomment Lho-yul (pays du Sud) ou... -

BOUDDHISME (Histoire) - L'expansion

- Écrit par Jean NAUDOU

- 3 118 mots

- 4 médias

La conversion du Tibet au bouddhisme se confond avec l'introduction des civilisations indienne et chinoise, dans ce pays isolé et resté à l'écart des grands courants culturels jusqu'au milieu du viie siècle de notre ère. Le bouddhisme pourtant, d'après la légende, serait apparu au... -

BRAHMAPOUTRE

- Écrit par François DURAND-DASTÈS

- 600 mots

- 1 média

- Afficher les 32 références

Voir aussi

- DIEUX & DÉESSES

- STŪPA

- TANTRA

- AGRAIRES RÉFORMES

- FUNÉRAIRE SCULPTURE

- BRONZE, sculpture

- SOIE PEINTURE SUR

- CONTESTATION

- NÉPAL ARTS DU

- NEWAR ART

- BOUDDHIQUE ART

- DÉCORATION ARCHITECTURALE

- ARISTOCRATIE

- COLLECTIVISATION

- RÉVOLUTION CULTURELLE EN CHINE (1966)

- DOMINATION ÉCONOMIQUE

- TSAPARANG, Tibet

- QUBILAI ou KŪBILĀY ou KUBILAI (1215-1294) grand-khan des Mongols (1260-1294)

- LAMAÏSME

- DZOUNGARS ou DJOUNGARES ou JÜNGAR

- EXTRÊME-ORIENT

- ALTAN-KHAN (1507 env.-1582) souverain mongol (1543-1582)

- DALAÏ-LAMA

- KHOŠŪT ou QOŠŪD ou QOSHOT

- GŪRKHALĪ ou GORKHA

- BOIS, sculpture

- RITES FUNÉRAIRES

- SŪTRA

- VINAYA

- PRAJÑĀPĀRAMITĀ

- PEINTURE MURALE

- REPOUSSÉ TECHNIQUE DU

- MENHIR ou PIERRE DRESSÉE

- TĀRĀ, divinité

- PLAFOND, décoration

- TIBÉTAIN ART

- PARIÉTAL ART

- TARIM BASSIN DU

- TOMBE

- TUMULUS

- TIBÉTAIN, langue

- CHINE, géographie

- TEMPLE, Extrême-Orient

- MANI ou MANÈS (216-273)

- BOUDDHIQUE LITTÉRATURE

- CHINE, histoire : l'Empire, des Qin aux Yuan (1280)

- CHINE, histoire : l'Empire, des Yuan à la Révolution de 1911

- ŚŪNYATĀ ou VACUITÉ

- NGAG-DBANG-BLOB-ZANG-RGYA-MTSHO (1617-1682) Ve Dalai-Lama

- NAM TSO ou TENGRI NOR

- THANG-KA

- TCHAMDO ou CHAMDO

- BON, religion tibétaine

- CHANGTHANG

- RIN-CHEN BZANG-PO (958-1055)

- TSONG-KHA-PA (1357-1419)

- GSHEN-RABS

- RNYING-MA-PA

- SA-SKYA-PA

- MAR-PA (1012-1097)

- KANJUR ou BKA'-'GYUR

- TANJUR ou BSTAN-'GYUR

- ŚĀNTARAKṢITA (VIIIe s.)

- SONGTSEN GAMPO ou SRONG-BTSAN-SGAM-PO (610 env.-649) roi tibétain

- KHRI-SRONG-LDE-BRTSAN, roi du Tibet (755-797)

- 'PHAGS-PA (1235-1280)

- PHAG-MO-GRU-PA, dynastie tibétaine (mil. XIVe s.-mil. XVe s.)

- LAJANG-KHAN (mort en 1717) chef qoshot

- SAMATI PAKSHI (1792-1854)

- THUB-BSTAN RGYA-MTSHO (1876-1933) XIIIe Dalai-Lama

- MGAR (mort en 667)

- PHO-LHA-NAS BSOD-NAMS-STOBS-RGYAS (1689-1747) souverain du Tibet (1727-1747)

- POTALA

- MCHOD-RTEN ou CHORTEN

- GU-GE STYLE DE

- BKA'-BRGYUD-PA

- BU-STON RIN-CHEN GRUB (1290-1364)

- BYANG-CHUB RGYAL-MTSHAN (1302-1373)

- BKA'-BLON

- AMBAN

- BSHAD-SGRA DBANG-PHYUG-RGYAL-PO, bka'-blon et régent tibétain (1862 env.)

- BRONZE ART DU

- COMPOSITION ARCHITECTURALE

- ASIE CENTRALE ART DE L'

- BRITANNIQUE EMPIRE, Asie

- ŚĀKYAMUNI ou ÇĀKYA-MUNI

- BOIS, architecture

- BOUDDHA REPRÉSENTATIONS DU

- KARMA-PA SECTE DES

- RÉINCARNATION

- BOUDDHISME INDIEN

- BOUDDHISME TIBÉTAIN

- CHINE, histoire : de la Révolution de 1911 à la République populaire

- MILITAIRE ARCHITECTURE

- CIVILE ARCHITECTURE

- GÉSAR ou GUÉSAR DE LING

- TECHNIQUES HISTOIRE DES, Antiquité et Moyen Âge

- LHAKHANG, temple

- PHYONG-RGYAS SITE ARCHÉOLOGIQUE DE

- SMAN-RIS ÉCOLE

- MKHYEN-RIS STYLE

- SGA-BRIS STYLE

- INFRASTRUCTURE DE TRANSPORT

- THÉOCRATIE

- POLITIQUE INDUSTRIELLE

- EXTRÊME-ORIENT, architecture

- EXTRÊME-ORIENT, sculpture

- EXTRÊME-ORIENT, peinture

- KARUO SITE PRÉHISTORIQUE DE

- RESSOURCES MINIÈRES

- BKA'-GDAMS-PA ÉCOLE DES

- 'BROG-MI (992-1072)

- MONOLITHES

- SANCTUAIRE

- ARCHITECTURE RELIGIEUSE

- PÉKIN JEUX OLYMPIQUES D'ÉTÉ DE (2008)