TITRE DES ŒUVRES D'ART

Article modifié le

La question du titre des œuvres d'art, qui peut paraître importante puisqu'il n'est guère d'autre moyen de parler d'elles ou tout simplement de les désigner, n'a guère retenu l'attention jusqu'à ce jour. Aussi étonnant que cela puisse paraître, Littré ne connaît que les titres de livres et d'œuvres imprimées. Au xixe siècle, Pierre Larousse est le premier à inclure dans les sens du mot « titre » la « dénomination sous laquelle est connue une œuvre d'art ». Et, en 1969 encore, Robert signale un emploi « plus rare » de titre, « nom d'une œuvre musicale ou picturale donné par l'auteur lui-même ou par la postérité », que celui de titre, « désignation du sujet traité dans un livre »... Il faut donc se rendre à l'évidence : alors qu'il n'est guère de musée, de livre ou de catalogue d'exposition qui puisse se passer de donner, parfois même d'inventer un titre, fût-ce le « sans titre », pour les œuvres qu'il présente, le phénomène même, et les nombreux problèmes qu'il pose est passé inaperçu.

À vrai dire, le titulus latin d'où dérive le mot français n'a eu, à l'origine, qu'une fonction assez neutre : l'étendue de ses emplois dans l'Antiquité le prouve, qui va de l'enseigne de boutique à l'étiquette de bouteille ou à l'écriteau placé au cou des esclaves à vendre. Simple fonction utilitaire, donc, mais pour laquelle certaines utilisations particulières annoncent le sens moderne : la tabula (tablette) où sont résumés les exploits et les honneurs des ancêtres est un titulus, de même que l'INRI (Jesus Nazarenus rex Judaeorum) qui figure au-dessus de la tête du Christ crucifié. Dans cette désignation, il y a déjà beaucoup plus que la simple identification d'un objet : le titulus sert à introduire dans l'image qui, seule, resterait muette ou trop peu explicite la signification que le spectateur doit prêter à la représentation de tel sujet sous telle forme donnée. L'emploi des tituli dans les fresques de l'époque carolingienne est plus caractéristique encore à cet égard : véritables commentaires, sous forme d'inscriptions métriques, ils incitent à l'attitude qu'il convient d'adopter devant un Christ en majesté par exemple.

Lorsque le titre fera défaut, comme plus tard dans telle ou telle œuvre allégorique de la Renaissance, le « sens », cette volonté de signification, risque donc de nous échapper totalement, alors même que la « forme » de l'œuvre, sa partie visible et purement visuelle, ne laisse pas d'être parfaitement claire. À l'énigme iconographique (identification de tel ou tel personnage sacré par exemple) se superposent alors les incertitudes de l'interprétation « iconologique », celle qui permet de comprendre véritablement l'œuvre comme expression d'une certaine société, à un certain moment de son évolution : c'est le cas pour certaines des œuvres les plus célèbres d'un Botticelli, d'un Piero di Cosimo, ou encore les allégories d'un Titien, où tout pourrait se jouer sur le titre original si nous le connaissions et s'il était suffisamment explicite. La négligence, la désinvolture même des artistes, à l'égard des titres est en effet frappante, comme si parfois elle était intentionnelle et destinée à réserver l'accès de l'œuvre aux seuls initiés. Et n'est-ce pas d'initiation, en effet, qu'on peut parler pour une œuvre aussi célèbre que L'Amour sacré et l'Amour profane de Titien par exemple (1515 env., galerie Borghèse, Rome), qui n'est connue sous cette dénomination que depuis 1700 et n'a livré que récemment les secrets de l'interprétation néo-platonicienne que résume épigrammatiquement son titre tardif ? Plus d'une œuvre classique n'est ainsi connue que par la désignation d'un inventaire largement postérieur ou d'un guide plus ou moins sûr à l'usage du visiteur.

Véritable clef de voûte de l'œuvre, le titre peut, du même coup, égarer le spectateur sur de fausses pistes. L'un des exemples les plus célèbres à cet égard est certainement celui du tableau de Watteau qui a connu une fortune considérable sous le titre de L'Embarquement pour Cythère (1re version, Louvre). Ce titre n'a été donné par Jean de Jullienne, l'ami de Watteau, que pour des raisons purement commerciales : il s'agissait de trouver une dénomination originale pour faire vendre la gravure tirée du tableau. Titre fictif donc, qui de surcroît va à l'encontre des intentions du peintre puisque celui-ci a peint en fait un Pèlerinage à l'île de Cythère et présente l'œuvre sous ce titre à l'Académie, en 1717 : au lieu d'un départ pour Cythère, il représente, en fait, un départ de Cythère ! Sur ce contre-sens les critiques d'art du xixe siècle et une bonne partie encore de ceux du xxe allaient édifier un des plus beaux ensembles de littérature sentimentale et creuse qu'un tableau ait suscité.

À partir du xixe siècle, le jeu sur le titre devient plus conscient et son importance apparaît plus clairement : il peut en résulter des effets dont l'artiste tire parti. Avant d'être la représentation de bateaux dans un port, au petit matin, le tableau que Monet expose en 1874 est Impression, soleil levant. « On me demande le titre pour le catalogue ; ça ne pouvait vraiment pas passer pour une vue du Havre. Je répondis : « Mettez Impression » raconte le peintre. Et le titre prend valeur de manifeste : le nom des impressionnistes en dérive, comme on le sait. Lorsqu'en 1910-1912 Kandinsky, avant même d'avoir choisi définitivement la voie de l'abstraction, avoue sa prédilection pour le simple titre de Composition, il indique clairement ce à quoi il aspire en fait : une peinture « pure », reposant uniquement sur la mise en œuvre des moyens picturaux, et libérée du « sujet ».

Au point qu'aujourd'hui à nouveau, mais d'une façon différente, le titre peut jouer un rôle déterminant dans la signification de l'œuvre, pour l'artiste lui-même : « C'est en comparant mes titres avec les tableaux que je leur trouve un sens et que j'ai le sentiment de ne pas m'être trompé. Inversement quand je regarde mes tableaux je découvre que le titre leur communique quelque chose » (Rauschenberg, 1968). Un des mirages de l'art conceptuel n'est-il pas de faire s'évanouir les œuvres derrière leurs titres, qui deviennent à nouveau des tituli ? Longtemps négligé, méprisé, ignoré des littérateurs d'art, le titre découvre dans la vie artistique contemporaine la fonction qu'il a toujours assumée secrètement dans la constitution de l'objet en œuvre d'art.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Jean-Paul BOUILLON : professeur d'histoire de l'art moderne et contemporain à l'université Blaise-Pascal, Clermont-Ferrand

Classification

Médias

Autres références

-

READY-MADE

- Écrit par Didier SEMIN

- 3 667 mots

...Assemblage » à laquelle il participait, Duchamp évoqua « une caractéristique importante, la courte phrase qu'à l'occasion j'inscrivais sur le Ready-made. Cette phrase, au lieu de décrire l'objet comme l'aurait fait un titre, était destinée à emporter l'esprit du spectateur vers d'autres... -

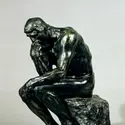

RODIN AUGUSTE (1840-1917)

- Écrit par Jacques de CASO

- 4 661 mots

- 7 médias

...passions se rapportant à un personnage de l'histoire ou de la littérature ; quand cette référence précise à un sujet n'est pas gardée, Rodin donne un autre titre, métaphorique, à son œuvre. L'art de Rodin s'appuie fortement sur cette tradition qui exploite les possibilités descriptives et narratives de la...

Voir aussi