TŌKYŌ

Article modifié le

D’abord une capitale politique

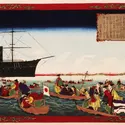

Ancêtre de Tōkyō, Edo (« Porte de la baie ») est à l'origine un petit village de pêcheurs. Cet endroit est choisi en 1603 par le clan vainqueur des Tokugawa pour installer la nouvelle capitale. Sa situation est géopolitiquement stratégique car au centre d'un archipel dont l'occupation humaine, articulée sur un front pionnier rizicole, remonte vers l'est et le nord. Son site est commode : au contact des collines du plateau de Musashino et d'une plaine alluviale, au fond d'une baie bien protégée et au débouché d'un des bras du fleuve Tone. Ce contact avec le réseau hydrographique de la plaine du Kantō favorise le transport fluvial et l'approvisionnement en eau.

Devenue la cité des nouveaux shōgun, Edo incarne la conquête du pouvoir via l’unification du pays par la classe guerrière, au détriment d'une aristocratie déclinante et d'une bourgeoisie anéantie à la fin du « long seizième siècle ». À partir du xviiie siècle, la classe des marchands regagne cependant du pouvoir grâce à sa richesse et à son mode de vie, connu sous le nom de « culture d'Edo ». Elle triomphe en appuyant la fraction moderniste de l'aristocratie qui conduit à la restauration impériale de Meiji (1868).

En déménageant la cour impériale de la surannée et aristocratique Kyōto à Edo, aussitôt rebaptisé Tōkyō ou « capitale de l'Est » en novembre 1868, le nouveau régime donne un signal fort du changement et instaure une centralisation moderne de la société. Le nouveau toponyme révèle cette ambition car « l'Est » désigne aussi bien l'Orient du Japon, avec une translation du centre antique, que l'Orient de l'Asie dont elle se veut le futur maître.

Le pouvoir central, l'État, qui siège à Tōkyō, se garde de donner une trop grande autonomie à la ville en tant que cité. Cette attitude prolonge la méfiance des Tokugawa qui ont soigneusement séparé les patriciens des plébéiens dans Edo. Une contradiction s'instaure entre la concentration spatiale inhérente au nouveau capitalisme d'État, favorisant l'extension de Tōkyō au détriment, souvent, d'un aménagement plus équilibré du pays, et la gestion locale de plus en plus complexe du nouvel ensemble urbain.

L'hostilité récurrente que l'oligarchie meijienne éprouve envers l'autonomie des collectivités locales s'ajoute à la nécessité de maîtriser la capitale comme symbole de puissance aux yeux du peuple et de l’étranger. Cette pression se traduit par une mainmise écrasante du défunt ministère de l'Intérieur (1873-1947), qui désigne les maires et les préfets et qui contrôle directement l'urbanisme grâce à ses propres fonctionnaires. Les redécoupages incessants du département et de la ville de Tōkyō de 1868 à 1945 témoignent des difficultés pour trouver le bon module politique et territorial.

Apparu au début du xxe siècle, le néologisme à connotation moderniste de teito, ou « capitale impériale », est propagé au cours des années 1930 et 1940. Ces deux décennies incarnent la reconstruction moderne de Tōkyō après le séisme de 1923 et l'hégémonie d'une « tennōcratie » militariste et fascisante (le pouvoir de l’empereur, ou tennō).

Le 1er juillet 1943, la préfecture (fu) et la ville (shi) de Tōkyō sont fondues en une seule et même entité, le T̄ōkȳo-to. To est une autre lecture de l'idéophonogramme miyako qui s'appliquait à Kyōto et qui signifie « cité de l'empereur ». Chaque arrondissement du centre de Tōkyō se voit attribuer le statut de ville, tandis que le préfet administre l'ensemble du département. La faible autonomie de la ville de Tōkyō (l'ex-T̄ōkȳo-shi) disparaît au profit d'un ensemble plus vaste qui traduit, en pleine guerre, la volonté de l'État de centraliser encore davantage son pouvoir.

Après la défaite de 1945, le vocable de teito est remplacé par celui, plus neutre et plus technocratique, de shuto qui correspond au français « capitale », y compris dans son étymologie (shu : « cou », « tête », à rapprocher du latin caput, « tête », qui a donné « capitale » ; to : miyako). Un système démocratique est instauré, avec les premières élections locales en 1947. Il comporte de nombreuses limites car l'État garde un contrôle sur Tōkyō, comme sur les autres communes, grâce aux finances notamment. La préfecture ne perd pas son statut unique de to acquis en 1943. L'ex-ville de Tōkyō, de surcroît réduite à vingt-trois arrondissements au lieu de trente-cinq, reste fondue dans l'ensemble du département qui est toujours dirigé par un préfet, désormais élu tous les quatre ans, c'est-à-dire un gouverneur. Le nom de son administration, le Tochō, mot à mot « l'agence (chō) de la capitale (to) », est traduit en anglais par TōkȳoMetropolitanGovernment (TMG), ce qui entraîne des confusions entre les définitions spatiale ou politique de ce qui est métropolitain.

Les arrondissements sont dotés de maires, mais qui disposent de pouvoirs moindres par rapport aux communes du reste du département de Tōkyō ou du pays. Leur élection est même supprimée en 1952, lors d'un amendement de la loi sur les collectivités locales, puis elle est rétablie en 1972. L'assemblée départementale, qui dispose d'un pouvoir législatif, est également élue tous les quatre ans, mais par un scrutin différent et décalé.

Les projets de déménager la capitale japonaise hors d'un Tōkyō congestionné, pourtant approuvés par deux lois (juin 1992 et juin 1996), échouent (septembre 2000). Leur sort s'est joué le 13 juin 1996, lorsque le nouveau Premier ministre Hashimoto Ryûtarō, incarnant alors le retour du Parti libéral-démocrate (PLD) au gouvernement, annonce que l'État n'a pas l'intention de déplacer le palais impérial.

Le système japonais interdisant rigoureusement le cumul des mandats, la carrière d’élu local ne peut se confondre avec celle de député ou de sénateur. Le gouverneur de Tōkyō, élu tous les quatre ans, ne peut donc avoir de rôle gouvernemental, mais sa stature sinon son influence rivalise avec celle d’un ministre. Il reflète les évolutions politiques de la société japonaise, à l’instar de quelques figures emblématiques comme le progressiste Minobe Ryōkichi (mandats : 1974-1979), le libéral-démocrate Suzuki Shunichi (1979-1995), le néo-nationaliste Ishihara Shintarō (1999-2012) ou Koike Yuriko (ancienne ministre nationale-conservatrice, élue en 2016).

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Philippe PELLETIER : professeur des Universités

Classification

Médias

Autres références

-

ASIE (Géographie humaine et régionale) - Espaces et sociétés

- Écrit par Philippe PELLETIER

- 23 143 mots

- 4 médias

...d’habitants, la mégapole de Séoul concentre plus d'un cinquième de la population sud-coréenne. Un quart de la population japonaise est regroupée dans la mégapole tokyote, 38 % si l'on ajoute la mégapole d'Ōsaka. La mégalopole japonaise, qui s'étend désormais sur 1 300 kilomètres, de Kumamoto au sud-ouest à ... -

ASIE (Géographie humaine et régionale) - Dynamiques régionales

- Écrit par Manuelle FRANCK , Bernard HOURCADE , Georges MUTIN , Philippe PELLETIER et Jean-Luc RACINE

- 24 799 mots

- 10 médias

-

JAPON (Le territoire et les hommes) - Géographie

- Écrit par Philippe PELLETIER

- 13 282 mots

- 7 médias

...tant que telle. Il ne s'agit pas non plus d'un « chaos urbain » ou d'une simple coalescence de villes. C'est un réseau articulé autour de trois mégapoles (Tōkyō, Ōsaka, Nagoya), de plusieurs métropoles qui comprennent au moins un million d'habitants et d'une multitude hiérarchisée de cités. Il est structuré... -

JAPON (Le territoire et les hommes) - Histoire

- Écrit par Paul AKAMATSU , Vadime ELISSEEFF , Encyclopædia Universalis , Valérie NIQUET et Céline PAJON

- 44 411 mots

- 52 médias

Le nouveau gouvernement, qui fut transféré à Edo – appelé à cette occasionTōkyō (« capitale orientale ») –, confisqua les territoires conquis par ses armées et les divisa en départements. Cependant, les fiefs qui firent acte d'allégeance à l'égard du nouveau régime furent laissés à leurs ... - Afficher les 16 références

Voir aussi

- EDO ÉPOQUE (1603-1868)

- AGGLOMÉRATION

- SYSTÈME POLITIQUE

- AMÉNAGEMENT DE L'ESPACE URBAIN

- GENTRIFICATION

- TRANSPORTS URBAINS

- GINZA

- KASUMIGASEKI

- CENTRE URBAIN

- MITSUBISHI

- TERTIAIRE SECTEUR

- SHINJUKU

- JAPON, économie

- JAPON, géographie

- JAPON, histoire, période Tokugawa (1603-1868)

- JAPON, histoire, de l'ère Meiji à 1946

- IMMIGRATION

- MÉGALOPOLE

- CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE

- VIEILLISSEMENT, démographie