TRANSPORTS Transports et économie

Article modifié le

La politique des transports et ses outils économiques

Le transport est un service pour lequel l'intervention publique est fréquente et, dans son principe, justifiée. Les économistes les plus libéraux le reconnaissent volontiers. On y trouve en abondance toutes les « pannes du marché » qui justifient une intervention (ou au moins une présomption d'intervention). Les infrastructures de transport ont souvent un caractère de « bien public ». Les rejets polluants ou la congestion sont un exemple classique d'« externalités ». Le transport est un bien dont les implications sociales et redistributives sont importantes. Autant de raisons « d'intervenir ».

Qui intervient ou doit intervenir ? L'Europe, le gouvernement central ou les collectivités territoriales ? La tendance générale a été un déplacement des interventions du gouvernement central vers l'Europe et vers les collectivités territoriales.

L' Europe joue un rôle actif dans la politique des transports, justifié par la dimension internationale des transports. Elle produit des normes et des régulations. Elle a fait adopter des directives qui visent à introduire plus de concurrence dans chacun des modes. Elle milite agressivement pour la réduction de l'importance du transport routier, tout en prônant une tarification au coût marginal qui conduit ou ne conduit pas à ce transfert modal. Elle finance – à un niveau très modeste – des projets dits trans-européens. Ces orientations s'imposent largement aux pays membres et définissent ou contraignent fortement leurs politiques des transports.

Depuis les années 1980, une partie importante de la politique nationale des transports a été décentralisée. C'est le cas pour les transports publics urbains, qui sont l'affaire d'environ 150 « autorités organisatrices » regroupant les communes d'une zone pertinente et qui bénéficient à hauteur de près de 6 milliards d'euros d'un impôt affecté, le versement transport, assis sur les salaires. C'est également le cas du financement et de l'entretien de l'essentiel des infrastructures routières. C'est enfin le cas des transports régionaux de voyageurs qui sont de la compétence des régions, ces dernières finançant la S.N.C.F. à hauteur de plus de 3 milliards d'euros par an pour les T.E.R. (transports express régionaux).

Trois grands types d'instruments de politique sont mis en œuvre : des instruments institutionnels, réglementaires et, surtout, financiers.

Par instruments institutionnels, on entend principalement l'ouverture à la concurrence. Le secteur a longtemps été marqué par un degré élevé de réglementation et de contingentement. Celui-ci a progressivement été réduit pour le transport routier de marchandises et pour le transport aérien, où la concurrence est maintenant la règle. Les progrès de la concurrence sont bien plus lents dans le ferroviaire, dans le transport de passagers par autocars (l'ouverture de lignes régulières est en pratique interdite pour protéger le chemin de fer) et le chargement et déchargement dans les ports.

Les instruments réglementaires jouent un rôle essentiel dans la lutte contre les pollutions et contre les accidents. Des normes de rejets, qui sont évidemment les normes bruxelloises, sont établies pour les véhicules et ont considérablement réduit les rejets polluants. Des normes du même type ont été instituées pour le CO2. Ceintures de sécurité, vitesses limites, contrôle des véhicules, etc. ont permis de réduire les accidents automobiles.

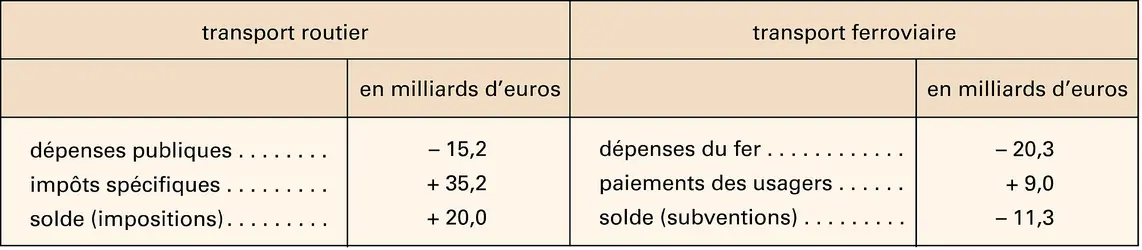

Mais les principaux outils de l'intervention dans les transports en France et dans les autres pays européens sont économiques et financiers : ils consistent à taxer lourdement le mode routier et à subventionner lourdement le mode ferroviaire. Comme le montre le tableau 3, les impôts spécifiques payés par le transport routier excèdent d'environ 20 milliards d'euros les dépenses publiques consacrées au transport routier (essentiellement les investissements et l'entretien). Les dépenses du fer dépassent de plus de 11 milliards les paiements des usagers pour les services ferroviaires qu'ils achètent. La différence est une contribution des finances publiques, ou une augmentation de la dette. En fait, les seuls salaires de la S.N.C.F. (8,1 milliards d'euros) sont du même ordre de grandeur que les paiements des usagers (9 milliards d'euros) : toutes les autres dépenses, comme la consommation d'énergie ou de capital, sont d'une façon ou d'une autre subventionnées.

La politique publique, qui subventionne également les transports publics urbains à hauteur d'environ 7 milliards d'euros par an, est donc résolument pro-ferroviaire et anti-route. Il en va de même dans les autres grands pays européens, avec toutefois des subventions moins importantes (et un niveau de service plus bas) au ferroviaire au Royaume-Uni. Le cas des États-Unis et du Canada est bien différent. Le transport routier y est subventionné. Et le ferroviaire l'est peu ou pas. Le fret ferroviaire, en particulier, ne l'est pas du tout, ce qui ne l'empêche pas d'être important et de se développer.

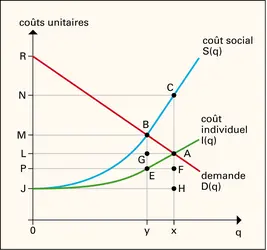

L'un des objectifs des politiques publiques concerne la combinaison de la fourniture et de l'usage des infrastructures de transport. Ce thème est au cœur de la problématique de la congestion. Cette dernière est une affaire de plus ou de moins. Plus le nombre de véhicules q sur une route est élevé, et plus la vitesse des véhicules est basse. Plus la vitesse est basse, et plus le coût (en temps) est élevé (cf. figure). Vient un moment où la courbe de coût I(q) rencontre la courbe D de demande d'usage de la route, et où un équilibre s'établit, en A, avec q = X. Cet équilibre n'est pas optimal. Il néglige le fait que l'automobiliste qui choisit d'utiliser la route néglige le ralentissement que sa décision impose à tous les autres automobilistes, leur infligeant une externalité – un coût non payé par celui qui le cause. Le coût à prendre en compte du point de vue de la société tout entière, c'est le coût individuel I(q) augmenté de l'externalité. Il est donné par la courbe S(q). L'intersection de S(q) et de D définit la situation optimale, en B, avec q = Y. Une autre utilisation de la route (plus grande ou plus petite) entraîne une satisfaction plus petite. Comment déplacer l'équilibre de A à B ? La solution la plus simple consiste à imposer une taxe ou un péage d'un montant égal à EB (sur la figure). Ce péage est égal à l'externalité causée par l'automobiliste lorsque la situation est optimale. L'utilisateur supportera alors non seulement son coût individuel (YE), mais le coût (EB) qu'il impose aux autres automobilistes. On appelle cela tarifer au coût social marginal à l'optimum.

La situation optimale n'est ni la congestion zéro (qui correspondrait à une utilisation minimale) ni la congestion « naturelle » correspondant à l'absence d'une tarification spécifique. La congestion et la congestion optimale varient dans le temps de la journée ou de l'année, puisque la courbe de demande D se déplace dans le temps. Un élargissement de l'infrastructure déplace les courbes I(q) et S(q) vers la droite, augmentant la vitesse et abaissant le coût au point d'équilibre A, mais sans conduire à une situation optimale.

Le péage, théoriquement très désirable, n'est pas pour autant une solution miracle, en particulier en ville. Tout d'abord, comme le montrent les exemples de Londres et de Stockholm, sa mise en œuvre coûte cher et consomme une grande partie du gain social engendré. Ensuite, un péage idéal devrait varier constamment selon le temps et la localisation, ce qui n'est pas possible. Enfin, si le péage engendre un report modal, encore faut-il que les transports publics ne soient pas eux-mêmes congestionnés, car l'augmentation de la congestion dans les transports publics engendrerait des coûts qui contrebalanceraient les gains du péage.

Les transports ne sont pas seulement un bien économique et les politiques des transports ne peuvent pas être dictées par les considérations économiques. Toutefois, les concepts économiques habituels d'offre, de demande, de prix, d'élasticité, d'externalité, etc. permettent d'éclairer puissamment la réalité des transports et son évolution. Ils permettent de prévoir (d'une façon certes imparfaite mais plus sûre que le bon sens) les conséquences de tel ou tel événement, comme par exemple l'augmentation du prix des carburants, l'apparition d'un progrès technique, la création d'un nouvel impôt. Surtout, il faut bien voir que la théorie économique s'est déplacée, depuis les années 1950, de l'économie privée vers l'économie publique. Elle s'efforce de mesurer et d'analyser ce qu'est, ou peut être, ou devrait être le rôle des gouvernements dans la conduite des affaires publiques. L'économie des transports est un sous-ensemble de l'économie publique. Beaucoup des concepts et des outils de l'économie publique, comme le surplus des consommateurs, l'analyse coûts-bénéfices, la tarification optimale, les effets redistributifs, etc. s'appliquent tout particulièrement au domaine des transports. On ne peut pas sans dommage faire l'impasse sur l'économie des transports pour comprendre et gérer ce secteur.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Rémy PRUD'HOMME : professeur émérite, université de Paris-XII

Classification

Médias

Autres références

-

AGRICOLE RÉVOLUTION

- Écrit par Abel POITRINEAU et Gabriel WACKERMANN

- 8 077 mots

...avantages offerts par les marchés nationaux, continentaux et transcontinentaux, eux-mêmes activés par la progression du libre-échange et, surtout, des moyens de locomotion ; l'irruption de la machine à vapeur a accéléré la mise au point du chemin de fer, de la navigation fluviale, puis maritime,... -

ALASKA

- Écrit par Claire ALIX et Yvon CSONKA

- 6 051 mots

- 10 médias

L'Alaska Highway, construite par l'armée en 1942, relie Fairbanks au reste des États-Unis en passant par le Canada. Un embranchement mène à Haines, seule localité de la région Sud-Est accessible par la route. De Fairbanks, deux routes permettent d'atteindre Anchorage et les bassins au sud de la chaîne... -

ARGENTINE

- Écrit par Jacques BRASSEUL , Encyclopædia Universalis , Romain GAIGNARD , Roland LABARRE , Luis MIOTTI , Carlos QUENAN , Jérémy RUBENSTEIN , Sébastien VELUT et David COPELLO

- 38 895 mots

- 19 médias

Lesréseaux de communication dans le pays ont été organisés en fonction des itinéraires d'exportation, conférant aux routes principales et aux voies ferrées une forme caractéristique en éventail convergeant vers la capitale et ses satellites. Il existe trois axes historiques reliant Buenos Aires aux... -

ATLANTA

- Écrit par Laurent VERMEERSCH

- 1 255 mots

- 2 médias

Symbole de l’affirmation économique des villes du sud des États-Unis, Atlanta est passée en quarante ans du rang de ville moyenne à celui de métropole internationale. Alors que l’agglomération comptait 2 millions d’habitants en 1980, elle en compte 5,9 millions en 2017, dont 420 000 dans la commune...

- Afficher les 30 références

Voir aussi

- RENTABILITÉ

- TGV, France

- ROUTES & AUTOROUTES

- TRANSPORT DE MARCHANDISES ou FRET

- TRANSPORT DE VOYAGEURS

- ÉCONOMIE PUBLIQUE

- TRANSPORTS URBAINS

- TRANSPORT ROUTIER

- TRANSPORT FERROVIAIRE

- BIENS & SERVICES

- CROISSANCE ÉCONOMIQUE

- ÉCHANGE, économie

- OFFRE & DEMANDE

- TRANSPORT & TRAFIC MARITIMES

- TRANSPORT & TRAFIC AÉRIENS

- INFRASTRUCTURE DE TRANSPORT

- AGGLOMÉRATION ÉCONOMIES D'