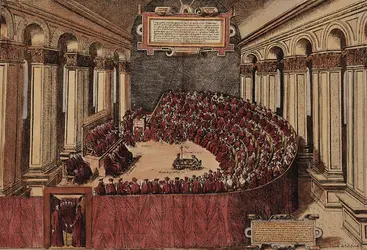

TRENTE (CONCILE DE)

Article modifié le

Les réformes disciplinaires

Au long des sessions, le concile mena de front la clarification doctrinale et la réforme de l'Église. Le point de départ de celle-ci fut, dès la Ve session, le décret sur la prédication. Donnant implicitement raison à Luther, qui, dans un sermon de 1512, avait protesté contre « le silence organisé sur la parole de Dieu ou son adultération », les pères demandèrent au clergé séculier, à tous les échelons, de « prêcher le saint Évangile de Jésus-Christ ». « Si quelqu'un méprise cette obligation, qu'il soit soumis à un châtiment rigoureux. » Seul un corps pastoral rénové pouvait efficacement délivrer aux fidèles le message sacré. S'ensuivirent une série de décisions concernant la réforme du clergé de haut en bas – décisions qui étaient souvent la remise en vigueur de constitutions antérieures non appliquées. Le concile supplia la papauté de s'entourer de cardinaux « de choix », de « placer à la tête des Églises des évêques souverainement bons et compétents », interdit le cumul des bénéfices, décida que les sujets promus à une église cathédrale devraient se faire consacrer évêques dans les trois mois, affirma l'obligation de la résidence contre ceux qui « font toute l'occupation de leur vie d'être continuellement errants et vagabonds en divers cours, ou plongés dans le souci des affaires temporelles ». Il rappela aux évêques qu'ils devaient assister tous les trois ans à un synode provincial, tenir tous les ans un synode diocésain et enfin visiter régulièrement leur diocèse.

Contrairement à toute attente, l'autorité pontificale sortit renforcée de l'épreuve tridentine. Sur le plan local, il en alla de même de celle de l' évêque. À la fin du Moyen Âge, celui-ci devait s'incliner non seulement devant le patronage des laïcs ou des monastères, mais aussi devant les vacances en cour de Rome, les mandats apostoliques, les droits de prévention et de dévolution, les grâces expectatives, etc. Il se heurtait aux exemptions des religieux, des chapitres, des archiprêtres, sans parler de l'« appel comme d'abus ». Le concile voulut donc restaurer le pouvoir de l'évêque, qui fut désormais considéré dans son diocèse comme le « délégué du Siège apostolique » – qualité qui devait lui permettre, du moins en théorie, de triompher des exemptions, y compris l'exemption monastique, la mieux protégée de toutes.

L'autorité est ainsi restituée à l'épiscopat afin qu'il puisse reprendre en main un clergé souvent défaillant. On fait alors une obligation à l'évêque de visiter les paroisses de son diocèse et d'y vérifier la résidence des curés. Il est désormais interdit à ceux-ci de s'absenter sans la permission de l'ordinaire. La hiérarchie suspendra les clercs ne portant pas soutane, veillera à l'honnêteté de vie des hommes d'Église, punira les prêtres concubinaires, bannira du culte l'« avarice », l'« irrévérence » et la « superstition », éloignera de l'autel les prêtres « vagabonds et inconnus », ne conférera sacerdoce et charge d'âmes qu'à des ordinands éprouvés. La XXIIIe session qui donna ces directives est surtout célèbre pour avoir décidé la création des séminaires diocésains, « perpétuelles pépinières de ministres pour le culte de Dieu ». En fait, les séminaires tridentins d'Italie (à distinguer des séminaires de type français des xviie et xviiie s.) ne donnèrent pas les résultats escomptés parce qu'ils consistaient dans le rassemblement hétéroclite dans un même collège de tous les candidats au sacerdoce depuis l'âge de douze ans jusqu'à l'ordination.

La rénovation catholique ne pouvait s'opérer que si le clergé séculier gagnait en vertu et en science théologique. L'assemblée de Trente ne négligea pas pour autant de réformer religieux et religieuses par un long décret de la XXVe session, qui dit essentiellement que les réguliers devront vivre conformément à leur règle ; ne rien posséder en propre ; ne pas créer de nouvelles maisons sans la permission de l'ordinaire ; ne pas s'éloigner du couvent sans l'accord du supérieur. Les évêques veilleront à la clôture des couvents de moniales. Supérieurs, généraux et abbesses – celles-ci devant être âgées d'au moins quarante ans – seront élus « sans aucune fraude ». Des visites régulières auront lieu dans tous les monastères, effectuées soit par le visiteur de l'ordre, soit, à défaut, par l'évêque. Les moniales se confesseront et communieront au moins tous les mois. Elles ne conserveront pas l'hostie dans l'enclos du monastère. Les réguliers se conformeront aux censures de l'évêque et aux fêtes du diocèse. La profession religieuse ne sera faite qu'après un an de noviciat et à seize ans accomplis. L'anathème sera prononcé contre ceux qui contraignent une femme à entrer en religion ou l'en empêchent. Aucun régulier ne pourra demander à quitter l'habit passé un délai de cinq ans après sa profession, ni être transféré dans un ordre moins sévère que le sien. Enfin « ceux qui tiennent actuellement en commande [des monastères] seront obligés, si on ne les a pas pourvus d'un successeur régulier, de faire profession, dans les six mois, dans la religion propre desdits ordres, ou de s'en défaire ».

On peut désormais, avec sérénité, dresser le bilan de l'œuvre du concile de Trente. Celui-ci n'est pas responsable de la séparation entre chrétiens romains et chrétiens protestants, le mal ayant été consommé avant le début des travaux. Il donna un nouveau souffle à l'Église catholique, qui connut du milieu du xvie siècle au début du xviiie un extraordinaire dynamisme. Sur le plan doctrinal, sa prise de position majeure fut le refus du serf arbitre luthéro-calvinien et la réhabilitation de la nature humaine. L'art baroque exprima cette confiance retrouvée. En matière disciplinaire, il dressa un constat loyal des maux dont souffrait l'Église et déclencha pour y remédier une action d'une ampleur sans précédent. Enfin, en dépit des routines, des inerties et des oppositions politiques, les décrets tridentins furent assez largement appliqués, de sorte que le visage de l'Église catholique changea. On peut alors se demander si finalement le concile n'a pas été trop important et s'il n'a pas constitué une référence trop contraignante. Figeant le dogme, structurant trop rigidement l'Église romaine, il a gêné à partir du xviiie siècle l'insertion catholique dans le monde moderne.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Jean DELUMEAU : professeur honoraire au Collège de France, membre de l'Institut

Classification

Média

Autres références

-

APOCALYPTIQUE & APOCRYPHE LITTÉRATURES

- Écrit par Jean HADOT et André PAUL

- 9 937 mots

...canoniques à part entière ces « apocryphes » protestants. Pour sa part, elle les appelle « deutérocanoniques ». Contrant les réformateurs, le concile de Trente a fait figurer ces textes en bonne et due place dans sa liste des « Livres saints », inspirés et canoniques. Il adoptait ainsi, définitivement,... -

AUGUSTINISME

- Écrit par Michel MESLIN et Jeannine QUILLET

- 5 574 mots

...salut que dans l'intention miséricordieuse d'un Dieu qui pardonne et qui donne la vie, dans l'acte gratuit du don de sa grâce. La solution imposée par le concile de Trente refuse d'assumer la théologie d'une double prédestination développée par Seripando, le grand théologien des Augustins ; dans le décret... -

BAÏUS MICHEL DE BAY dit (1513-1589)

- Écrit par Raoul VANEIGEM

- 704 mots

Né à Meslin, dans le Hainaut, Michel de Bay, dit Baïus, doit sa célébrité à la polémique qu'il engagea sur la question de la grâce et de la prédestination. La controverse allait, après sa mort, connaître un éclatant rebondissement avec la querelle du jansénisme.

Étudiant à...

-

BÉNÉDICTINS

- Écrit par Jacques DUBOIS

- 5 516 mots

Dans son œuvre de restauration, le concile de Trente rattacha les monastères aux congrégations ; il s'agissait d'assurer leur cohésion et leur régularité et de les soumettre plus étroitement au Saint-Siège. Certains monastères y virent un moyen d'échapper à la juridiction des évêques et constituèrent... - Afficher les 30 références

Voir aussi