- 1. Le national-socialisme et la conquête du pouvoir

- 2. Mise en place et consolidation du nouveau régime (1933-1936)

- 3. Réarmement et système d'alliances

- 4. Vers la guerre

- 5. Des victoires éclairs à l'effondrement

- 6. Le système concentrationnaire et l'antisémitisme

- 7. Les résistances

- 8. Jugements et problématique

- 9. Bibliographie

TROISIÈME REICH (1933-1945)

Article modifié le

Réarmement et système d'alliances

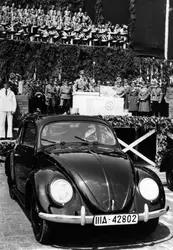

En politique extérieure, Hitler manifeste dans les premiers temps une grande prudence : il tend à rassurer ses voisins que les objectifs proclamés dans Mein Kampf avaient inquiétés. Il récolte d'abord les fruits de la politique de ses prédécesseurs : à l'avènement du IIIe Reich, le problème des réparations est réglé et l'égalité des droits reconnue à l'Allemagne (11 déc. 1932). Au système de sécurité collective sous l'égide de la Société des Nations le Reich oppose celui des pactes bilatéraux, dont le premier exemple est l'accord signé avec la Pologne, le 26 janvier 1934. En fait, par ce traité, comme par les liens noués avec la plupart des pays balkaniques, dont le Reich utilise les difficultés économiques pour les placer dans une situation de dépendance vis-à-vis de l'Allemagne, la diplomatie allemande s'emploie à faire éclater à l'Est le système d'alliances que la diplomatie française, sous l'impulsion de Louis Barthou, avait tenté d'instaurer ou de consolider. Refusant une nouvelle fois de négocier sur le problème du désarmement, Hitler rétablit, le 16 mars 1935, le service militaire obligatoire, décision qui consacre aux yeux de tous le réarmement allemand.

Il semble que jusqu'en 1936 les dirigeants nazis aient hésité sur les voies et les étapes de l'expansion extérieure. Un groupe de financiers et d'industriels qui avaient soutenu Hitler (Fritz Thyssen, Hjalmar Schacht) préconisait un accord provisoire avec les puissances occidentales, la formation d'un front commun contre l'Union soviétique. Le gouvernement anglais, de son côté, amorça un rapprochement avec le Reich et signa avec lui, le 18 juin 1935, un accord naval qui prévoyait, entre les deux pays, une parité en matière de sous-marins et la possibilité pour l'Allemagne de construire une respectable flotte de haute mer. Mais, dans le courant de 1936, la conception selon laquelle la guerre contre l'Union soviétique devait être précédée par la neutralisation des puissances occidentales semble l'avoir emporté. Ainsi s'expliquent les mesures autarciques décidées en 1936 (plan de quatre ans) : en prévision de la guerre de conquête qu'il prépare, le Reich s'efforce de se rendre économiquement indépendant en ce qui concerne les matières stratégiques principales.

Par un coup de bluff qui réussit, Hitler décide, le 7 mars 1936, de réoccuper en Rhénanie la zone démilitarisée en application du traité de Versailles. L'absence de réaction des pays signataires du traité, et singulièrement de la France, l'ancre dans l'idée que les puissances occidentales ne s'opposeront pas à ses visées expansionnistes. Le IIIe Reich va d'autre part se rapprocher des autres puissances fascistes. Les relations avec l'Italie, d'abord froides, s'améliorent nettement en 1936 (pendant la guerre d'Éthiopie, l'Allemagne livre à l'Italie les matières premières dont celle-ci a besoin pour poursuivre son agression) ; à partir de juillet, les deux puissances soutiennent militairement et économiquement la rébellion franquiste, et l'Allemagne signe, le 25 novembre 1936, avec le Japon un accord baptisé Pacte anti-Komintern.

En 1936, on peut considérer qu'une première étape s'achève. Le IIIe Reich a montré qu'il ne tenait plus compte des limitations imposées par le traité de Versailles. Il a quitté la Société des Nations en octobre 1933, il a entrepris de reconstituer une armée puissante, la Wehrmacht, qui prend la place de l'ancienne Reichswehr, et va accélérer ses préparatifs militaires ; il a mis en place un système de pactes qui lui assure des appuis diplomatiques en Europe et hors d'Europe. Il s'est donné les moyens de la guerre de conquête, moyens qu'il utilisera dans une phase ultérieure.

Lorsque Hitler a pris le pouvoir, la crise économique avait déjà dépassé son point culminant. Les premiers signes de reprise, encore timides il est vrai, se manifestaient dès l'hiver 1932-1933. Le réarmement – pour une grande part – permettra de relancer l'économie. Le chômage diminue sensiblement et, même si les salaires n'augmentent pas, même si l'existence demeure difficile pour les masses laborieuses, du fait que le nombre de travailleurs croît, les conditions de vie des familles ouvrières s'améliorent légèrement en Allemagne au cours des années 1933-1936. Dans ces milieux aussi, la propagande nationaliste réussit à entraîner une partie des hésitants. Certes, toute revendication sérieuse, a fortiori toute grève, est-elle interdite et réprimée. Mais quelques mesures ont été prises dans le domaine de la protection et de l'hygiène du travail ou en faveur des mères travailleuses.

Les autorités nationales-socialistes s'efforcent d'orienter les loisirs des travailleurs par la création de l'organisation « La Force par la joie » (Kraft durch Freude, K.D.F.) à la fin de 1933. Des collectes pour les Secours d'hiver, l'organisation spectaculaire de repas à plat unique (Eintopfessen) sont présentées comme des mesures « socialistes » qui mettraient fin à la « lutte des classes ».

Au cours de l'été 1936, les jeux Olympiques de Berlin donnent aux visiteurs étrangers le spectacle d'une Allemagne apparemment unie et triomphante. L'opposition, qui ne dispose d'aucun moyen d'expression, quand elle n'est pas éliminée physiquement, est partout traquée. Presse, radio, moyens culturels sont tous au service du national-socialisme qui embrigade les intellectuels, les enseignants... dans une série d'organismes de caractère corporatif.

D'immenses rassemblements admirablement organisés par Goebbels, notamment à l'occasion des congrès du N.S.D.A.P. à Nuremberg, donnent aux participants un sentiment de puissance collective. De 1933 à 1936, par la conjonction de ces procédés, le régime nazi, qui à son avènement n'était guère assuré que de l'adhésion d'un tiers des Allemands, consolide et étend ses assises dans la population. Dès 1936, la majorité du peuple allemand l'accepte ou l'approuve.

Une grande partie de la jeunesse s'enthousiasme, après les années tristes de la république de Weimar, pour l'idéal de grandeur que le Führer promet à l'Allemagne. Des discours, qui masquent les visées impérialistes sous une exigence de justice et de liberté pour le peuple allemand, réussissent à dévoyer la générosité et les sentiments patriotiques de la jeune génération.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Gilbert BADIA : chargé d'enseignement à l'université de Paris-VIII

Classification

Médias

Autres références

-

ACCESSION D'HITLER AU POUVOIR

- Écrit par Sylvain VENAYRE

- 209 mots

- 1 média

Le 30 janvier 1933, Adolf Hitler est nommé chancelier, dans la légalité républicaine définie par la Constitution de Weimar. À ce moment-là, son parti, le Parti ouvrier allemand national-socialiste (N.S.D.A.P.) ou Parti « nazi » qui veut tenter, après Mussolini, une synthèse du nationalisme...

-

ABETZ OTTO (1903-1958)

- Écrit par Jean BÉRENGER

- 332 mots

Important dignitaire nazi, artisan dès avant 1933 d'une réconciliation franco-allemande en particulier avec Jean Luchaire et Fernand de Brinon, Otto Abetz eut pour rôle essentiel d'occuper, de 1940 à 1944, le poste d'ambassadeur d'Allemagne à Paris. Sa mission avait un double caractère qui dépassait...

-

ACCORDS DE MUNICH

- Écrit par Sylvain VENAYRE

- 214 mots

- 1 média

Fidèle à son pangermanisme proclamé, Adolf Hitler réclame avec plus d'insistance que jamais, en septembre 1938, la cession au IIIe Reich du territoire tchécoslovaque sur lequel vit la minorité germanophone des Sudètes. L'Allemagne est prête à la guerre pour obtenir gain de cause....

-

ALLEMAGNE (Histoire) - Allemagne moderne et contemporaine

- Écrit par Michel EUDE et Alfred GROSSER

- 26 892 mots

- 39 médias

La défaite de 1918 marque non seulement Weimar, mais le IIIe Reich, qui est essentiellement une protestation contre les conditions imposées par les vainqueurs. S'il y a un sentiment qui puisse faire la quasi-unanimité des Allemands, c'est bien le refus du Diktat de Versailles, des clauses... -

ANGLETERRE BATAILLE D' (1940)

- Écrit par Paul VILLATOUX

- 232 mots

- 1 média

Premier engagement purement aérien de l'histoire, la bataille d'Angleterre débute le 10 juillet 1940. Après la « bataille de la Manche », achevée le 7 août, la Luftwaffe lance le 13 août, « jour de l'Aigle », un plan d'attaque destiné à clouer au sol la chasse britannique puis à désorganiser l'économie...

- Afficher les 141 références

Voir aussi

- WEIMAR RÉPUBLIQUE DE (1919-1933)

- HINDENBURG PAUL VON BENECKENDORFF et VON (1847-1934) maréchal allemand

- REICHSWEHR

- RÉPARATIONS LES

- CONCENTRATION CAMPS DE

- GESTAPO (Geheime Staatspolizei)

- SS (Schutzstaffel)

- WEHRMACHT

- RÉSISTANCE EN EUROPE (1940-1945)

- SUDÈTES

- LONGS COUTEAUX NUIT DES (1934)

- HIMMLER HEINRICH (1900-1945)

- SA (Sturmabteilung)

- PAPEN FRANZ VON (1879-1969)

- RÖHM ERNST (1887-1934)

- RÉSISTANCE INTÉRIEURE ALLEMANDE

- RÉARMEMENT

- TRAVAIL FORCÉ

- IG FARBEN (Interessen Gemeinschaft Farbenindustrie)

- SCHACHT HJALMAR (1877-1970)

- ROYAUME-UNI, histoire, de 1914 à 1945

- BLOMBERG WERNER baron von (1878-1946)

- NSDAP (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei) ou PARTI NATIONAL-SOCIALISTE DES TRAVAILLEURS ALLEMANDS

- REICHSTAG INCENDIE DU

- HEYDRICH REINHARD (1904-1942)

- AUTRICHE, histoire jusqu'en 1945

- NEURATH KONSTANTIN baron von (1873-1956)

- THÄLMANN ERNST (1886-1944)

- SPEER ALBERT (1905-1981)

- RIBBENTROP JOACHIM VON (1893-1946)

- SOLUTION FINALE

- THYSSEN LES

- DÖNITZ KARL (1891-1980)

- ESPACE VITAL THÉORIE DE L'

- HUGENBERG ALFRED (1865-1951)

- FRICK WILHELM (1877-1946)

- KAHR GUSTAV VON (1862-1934)

- HITLÉRIENNE ORGANISATIONS DE JEUNESSE (Hitlerjugend)

- KAPOS

- FRITSCH WERNER baron von (1880-1939)

- PARTI UNIQUE

- POLOGNE, histoire, de 1914 à 1945

- GRANDE-BRETAGNE, histoire, de 1914 à 1945

- CHAMBRES À GAZ

- JUIF HISTOIRE DU PEUPLE

- VERSAILLES TRAITÉ DE (28 juin 1919)

- ARYENNE MYTHE DE LA RACE

- ALLEMAGNE, histoire, de 1806 à 1945

- KPD (Kommunistische Partei Deutschlands) ou PARTI COMMUNISTE ALLEMAND (1918-1946)

- URSS, histoire

- ZYKLON B