TROISIÈME RÉPUBLIQUE

Article modifié le

La montée des périls et la guerre (1905-1918)

Agitation sociale et alertes extérieures (1905-1912)

Rouvier, successeur de Combes, mena à bien la séparation des Églises et de l'État avec le concours d'un député élu en 1902, Aristide Briand, transfuge du syndicalisme révolutionnaire. Les cultes étaient libres, mais l'État les ignorait. Le pape Pie X ayant interdit la formation d'associations cultuelles, le clergé ne reçut pas les biens d'Église et occupa sans titre légal les édifices du culte. Une tentative d'inventaire du mobilier des églises dut être abandonnée : à Paris, les nationalistes, dans certaines campagnes, les habitants s'y opposant par la force. L'Église, privée de ses biens et des traitements concordataires (1905) mais libre vis-à-vis de l'État, allait connaître un nouvel essor.

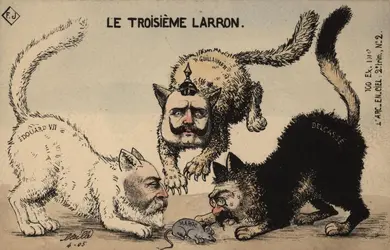

Une grave crise internationale marque l'entrée dans une ère nouvelle. Vaincu en Mandchourie, le gouvernement du tsar était menacé par la révolution (1905). Guillaume II en profita pour essayer d'attirer Nicolas II dans son alliance et pour intimider la France isolée. Revendiquant à Tanger le droit de l'Allemagne à intervenir au Maroc, il exigea la démission de Delcassé. La Conférence d'Algésiras devait finalement écarter la menace de conflit (1906). Après l'élection d' Armand Fallières à la présidence, les élections de 1906 reconduisirent la majorité du Bloc, axée sur les radicaux. Les socialistes, divisés en partisans de Guesde et en partisans de Jaurès, s'unifièrent en refusant la participation, mais beaucoup d'entre eux demeurèrent à l'écart de la SFIO (Section française de l'Internationale ouvrière). Désormais opposés aux socialistes, les radicaux se trouvèrent déportés vers la droite. Clemenceau, « vieux débutant » de 65 ans à la présidence du Conseil qu'il occupe de 1906 à 1909, s'était proposé d'entreprendre des réformes sociales. En fait, il dut polémiquer contre Jaurès et affronter une grave agitation sociale. Sous l'impulsion des syndicalistes révolutionnaires, Griffuelhes et Pouget, la CGT (Confédération générale du travail), fondée en 1895 et constituée définitivement en 1902, engageait une intense agitation pour la journée de huit heures. La grève des mineurs à la suite de la catastrophe de Courrières, celle des postiers (1909), le soulèvement du Languedoc viticole (1907) sont les épisodes les plus notoires d'une suite de conflits, parfois marqués par des affrontements sanglants. Le droit des fonctionnaires à se syndiquer se trouvait posé sans recevoir de solution. Clemenceau, opposant de toujours, devenait le « premier flic de France ». en réalité, la CGT manquait d'effectifs et d'argent. Successeur de Clemenceau, Briand (1909-1911), qui connaissait le monde des syndicats, ne fut pas étranger à la démission de Griffuelhes (1909), que remplaça bientôt le jeune Léon Jouhaux, plus diplomate. En 1910, Briand triomphe d'une grève des cheminots. Le durcissement de l'État provoque une crise du syndicalisme révolutionnaire, dont les chefs se défient toujours des parlementaires socialistes ; en dépit des efforts de Jaurès pour aboutir à une action concertée, les syndicalistes s'en tiennent à la déclaration d'indépendance énoncée dans la Charte d'Amiens (1906).

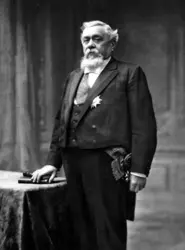

Le régime parlementaire, la « République des députés », fait toujours l'objet de critiques virulentes. Le relèvement massif et rapide de l'indemnité parlementaire en 1906 parut révélateur d'un milieu de politiciens professionnels qui avait accaparé l'État à la faveur du règne du Bloc. Contre les radicaux, droites et socialistes réclamaient l'établissement de la représentation proportionnelle et la réforme des institutions. Née de l'antidreyfusisme, l'Action française de Charles Maurras et de Léon Daudet – néoroyalisme antiparlementaire et corporatiste – rénovait les thèses contre-révolutionnaires. Sans influence électorale, le mouvement s'affirma dans les milieux intellectuels et catholiques où libéralisme et socialisme reculaient. La démocratie chrétienne du « Sillon » de Marc Sangnier, de l'abbé Lemire, ainsi que les syndicats chrétiens sont en butte aux attaques d'un intégrisme nationaliste, soutenu par Rome. Manœuvrier subtil, orateur persuasif, Briand favorise cette renaissance de la droite aux élections de 1910 qui marquent un premier arrêt dans l'évolution de la République vers la gauche. Contre Briand, Joseph Caillaux constitue un gouvernement (juin 1911). Champion de l'impôt sur le revenu, ce grand bourgeois non conformiste et autoritaire doit sans délai faire face à une nouvelle menace allemande. Depuis 1906, une collaboration franco-allemande au Maroc et en Afrique avait été tentée, sans grand succès. L'envoi d'un vaisseau de guerre devant Agadir montrait que le Reich voulait rouvrir la question marocaine. Caillaux tenta une négociation pour liquider le contentieux et réaliser une entente franco-allemande. Agissant souvent par des intermédiaires officieux, il obtint les mains libres au Maroc contre la cession d'une partie du Congo. Ce compromis mécontenta l'opinion dans les deux pays. Caillaux fut renversé par le Sénat (janv. 1912). Poincaré lui succéda et forma un grand ministère où figuraient Briand, Millerand, Delcassé.

Vers la guerre (1912-1914)

Député en 1887, ministre dès 1893, Poincaré avait longtemps fait carrière au barreau plus qu'au Parlement. Laïque, il s'était tenu à l'écart du Bloc et conseillait une réforme du régime. Son retour au pouvoir prit l'aspect d'un renouveau de la droite. Mais il se conciliait les radicaux, et les socialistes ménageaient en lui un tenant de la proportionnelle. Poincaré voulait être prêt si la guerre devenait inévitable, ce qui le rapprochait des nationalistes. C'est avec l'appoint des voix de droite qu'il remplaça Fallières à la présidence de la République, malgré Clemenceau et Caillaux (févr. 1913). Il resserra alors l'alliance russe (qui risquait d'entraîner la France dans des complications balkaniques), demanda au président du Conseil, Louis Barthou, le vote du service militaire de trois ans qui assurerait des effectifs suffisants à l'armée active (le service était de deux ans depuis 1905). Mais l'impôt sur le revenu était toujours éludé par la droite. En décembre 1913, Barthou fut renversé et Poincaré dut accepter un ministère Doumergue, radical qui avait voté les trois ans ; Caillaux prenait les Finances. Radicaux et socialistes reformaient le Bloc. Contre la guerre, Jaurès essayait de conclure une entente avec les socialistes allemands. Les syndicalistes invoquaient la grève générale en cas de mobilisation. L'inquiétude du pays grandissait. Dans ce climat fiévreux, Caillaux, Briand, Barthou se combattaient sans merci dans des discours ou des campagnes de presse. Le 16 mars 1914, Mme Caillaux tuait le directeur du Figaro, Gaston Calmette, qui publiait des lettres de son mari. Les élections de 1914 furent un net succès pour la gauche ; le pays désavouait Poincaré. Ce dernier s'inclina, confiant la présidence du Conseil au socialiste indépendant René Viviani, qui maintint provisoirement le service de trois ans. Caillaux voulait, lorsque sa femme aurait été acquittée, former à l'automne un gouvernement et contraindre Poincaré à se démettre. Mais la guerre devait bouleverser la situation. Au cours du mois de juillet 1914, Poincaré, s'il ne désirait pas la guerre, la tenait sans doute pour inéluctable et voulait conserver l'alliance russe tout en s'efforçant d'amener l'Angleterre à se prononcer avant que la guerre ne fût déclarée.

Le 31 juillet 1914, Jaurès était assassiné par un faible d'esprit, exalté par les campagnes nationalistes. Pourtant, lorsque le 1er août la mobilisation fut décrétée, la réponse des citoyens fut unanime. Socialistes et syndicalistes s'associèrent à la lutte pour l'existence du pays.

L'épreuve de la guerre (1914-1918)

La France, avec quarante millions d'habitants, présentait une infériorité démographique considérable par rapport à l'Allemagne. Sa population continuait à croître lentement, résultat de son vieillissement et de l'immigration. L'effort militaire que le pays devait fournir était donc supérieur à celui de l'Allemagne. Son agriculture lui suffisait, mais sa puissance industrielle équivalait au tiers de celle du Reich. Depuis le début du siècle, l'industrie française faisait preuve de dynamisme et se trouvait dans les domaines nouveaux comme l'électricité, l'automobile, l'aviation, à la pointe du progrès. Enfin, la France, pays de l'épargne, était riche de nombreux investissements extérieurs. Mais le complément en effectifs était attendu des Russes, alors que l'alliance anglaise garantissait la liberté des mers et un concours économique rassurant.

Formé par l'école, par la presse, encouragé par le sport, l'esprit national, malgré la propagande antimilitariste, était plus fort qu'il ne le fut sans doute jamais. L'« Union sacrée » fut spontanément réalisée, et le nombre des déserteurs beaucoup plus réduit que l'état-major ne l'avait prévu. D'ailleurs, si elle pressentait la guerre, l'opinion croyait que les hostilités, comme en 1870, ne dureraient que quelques mois.

La Constitution de 1875, qui maintenait l'équilibre des pouvoirs, se prêtait mal à un gouvernement de guerre. Les relations de la nation avec son armée étaient ambiguës. La République redoutait les généraux ; car, si Joffre offrait toutes garanties, beaucoup d'officiers étaient tièdes à l'égard du régime.

Le drame de l'été 1914, alors que dix départements étaient envahis en quelques jours et Paris menacé, imposa une trêve à la politique. Le Parlement était en vacances, l'état de siège imposait la censure. Le 1er septembre, le gouvernement se repliait sur Bordeaux, où il resta jusqu'à la fin de l'année. À cette date, la vie politique reprit, mais en fait sous la dictature de Joffre.

Les échecs de 1915 mirent le moral de la nation à l'épreuve, et encore plus ceux de 1916, malgré l'épuisante résistance de Verdun. Le pays ne croyait pas à la défaite, mais comment gagner la paix par la victoire ? Après deux ans de guerre, les stocks étaient épuisés. Les hommes manquaient, et pour la bataille et pour labourer les champs. Alors que des départements essentiels étaient occupés et que la production baissait, il fallut créer des industries d'armements. La liberté des mers évita les rigueurs d'un rationnement qui ne fut ni précoce ni sévère. L'argent ne pouvait être fourni par l'impôt, pas plus que par l'emprunt ; une inflation désordonnée finança la guerre, provoquant dès 1916 une hausse sensible des prix. Le franc germinal en fut la victime, provoquant l'effondrement de la bourgeoisie sur laquelle s'était appuyée la République. La mort du rentier coïncidait avec la naissance du « nouveau riche ». Les postes laissés vacants par les combattants étaient tenus par les femmes et les jeunes. La guerre provoquait une mutation sociale.

Par ses commissions et ses comités secrets, le Parlement reprit le contrôle du gouvernement et bientôt celui du commandement. Dès octobre 1915, Millerand, ministre de la Guerre trop docile à l'égard de Joffre, entraînait dans sa chute le cabinet Viviani ; jusqu'en mars 1917, Briand usera Gallieni, puis Lyautey qui s'opposent au généralissime. Nivelle remplace Joffre à la fin de 1916 ; mais, quelques mois après, Briand quitte le pouvoir.

En 1917, la crise, jusqu'ici latente, éclata. La révolution russe privait la France d'un allié ; elle devint aussi un exemple. Socialistes et syndicalistes avaient pratiqué l'Union sacrée sans réticence. Guesde avait été ministre ; Jouhaux associait la CGT à l'effort d'armement que dirigeait un jeune ministre socialiste, Albert Thomas. En septembre 1915, le « mouvement de Zimmerwald » (Suisse), lancé par Lénine pour créer une nouvelle Internationale socialiste contre la guerre, avait eu peu d'écho. Désormais, ce mouvement attira des militants, car les socialistes russes convoquaient à Stockholm une conférence où leurs camarades, neutres ou belligérants, devaient définir les conditions d'une paix démocratique.

Après l'échec de l'offensive d'avril, des unités de l'armée se mutinèrent en mai 1917. Le général Pétain dut se résoudre à attendre l'arrivée des tanks et la venue des Américains. Alexandre Ribot, puis Paul Painlevé n'avaient plus d'autorité sur la Chambre, dont une fraction notable inclinait vers la paix. Caillaux, convaincu de l'inutilité d'une victoire, s'affichait en champion d'une paix négociée. Plus cauteleux, Briand rêvait de revenir au pouvoir en arrêtant les hostilités. La droite accusait le ministre de l'Intérieur, Louis Malvy, de laisser miner la volonté de résistance.

En novembre 1917, lorsque Painlevé démissionna, la crise devint ouverte. Les socialistes avaient rompu l'Union sacrée. Poincaré n'avait pas le choix ; Clemenceau constituait sa carte ultime. Âgé de 76 ans, le vieux démolisseur s'était tenu à l'écart, accablant de ses sarcasmes les chefs civils et militaires. Son énergie l'imposa au Parlement, au commandement, à l'opinion. Intimidant Briand, faisant arrêter Caillaux et Malvy, il institua une sorte de terreur sans modifier les institutions. Couvrant de son autorité Foch et Pétain, il réussit à tenir huit mois, jusqu'à juillet 1918 où la victoire devint certaine. Le « Tigre », avec le pays, avait sauvé le régime.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Louis GIRARD : professeur à l'université de Paris-IV

Classification

Médias

Autres références

-

PROCLAMATION DE LA IIIe RÉPUBLIQUE

- Écrit par Sylvain VENAYRE

- 191 mots

- 1 média

Le 2 septembre 1870, à Sedan, la défaite des armées françaises face aux armées prussiennes sonne le glas du second Empire. Deux jours plus tard, la IIIe République est proclamée à Paris et un gouvernement provisoire est mis en place. La volonté des républicains de continuer la guerre...

-

ACTION FRANÇAISE

- Écrit par Encyclopædia Universalis et Jean TOUCHARD

- 5 157 mots

- 2 médias

L'Action française est née de l'affaire Dreyfus dans une France divisée en deux camps irréconciliables, dans un pays profondément meurtri par l'annexion de l'Alsace-Lorraine et récemment humilié par les événements de Fachoda, dans une atmosphère d'angoisse, de crise et de guerre civile. Jusqu'à sa... -

ANTISÉMITISME

- Écrit par Esther BENBASSA

- 12 236 mots

- 9 médias

...Révolution, le persécuteur du clergé, le fossoyeur de la religion et de la civilisation chrétiennes (accusations réactivées lors de la révolution russe). L'antijudaïsme religieux du xixe siècle est donc nettement contre-révolutionnaire, associé au clan « ultra ». Il est plus virulent que jamais sous... -

ASSOCIATION

- Écrit par Jean-Marie GARRIGOU-LAGRANGE et Pierre Patrick KALTENBACH

- 7 088 mots

La loi de 1901 était aux origines sans doute davantage une étape de la querelle religieuse qu'un progrès démocratique. Bien peu de Français se souviennent que la loi de 1901 est une loi anticléricale. Elle n'est que partiellement – pour le reste ou pour solde, si l'on veut – une loi de liberté... -

ASSOCIATION (sociologie)

- Écrit par Matthieu HELY

- 2 146 mots

Dans la France de la IIIe République, les institutions religieuses et en particulier celles de la foi catholique constituent un véritable « État dans l’État ». L’affirmation de l’État républicain va ainsi passer par une remise en cause des établissements publics du culte et des congrégations religieuses.... - Afficher les 152 références

Voir aussi

- CONSTITUTION FRANÇAISE DE 1875

- MATIGNON ACCORDS (1936)

- SCRUTIN MODES DE

- ÉGLISE & ÉTAT

- ENTENTE CORDIALE

- FALLIÈRES ARMAND (1841-1931)

- FLANDIN PIERRE-ÉTIENNE (1889-1958)

- DOUMERGUE GASTON (1863-1937)

- DESCHANEL PAUL (1856-1922)

- CONSERVATEURS, France

- FRANCO-RUSSES ALLIANCES

- ENSEIGNEMENT PUBLIC

- FRANCE, histoire, de 1815 à 1871

- FRANCE, histoire, de 1871 à 1939

- RUHR OCCUPATION DE LA (1923-1924)

- CHIAPPE JEAN (1878-1940)

- RUSSIE, histoire, de 1801 à 1917