TROISIÈME RÉPUBLIQUE

Article modifié le

Le déclin du régime (1930-1940)

Le régime en question (1930-1936)

Jusqu'aux élections de 1932, la droite gouverna avec André Tardieu et Pierre Laval. Le premier était un grand bourgeois aux allures brillantes, le second était issu du syndicalisme pacifiste et avait fait carrière dans le sillage de Briand. Tardieu voulait susciter une droite moderne et réformiste, utilisant les excédents budgétaires pour l'équipement du pays. Il fit voter les assurances sociales projetées depuis la guerre. Mais, dès 1931, la France fut touchée par la crise économique mondiale, elle connut la baisse des prix et de la production, les faillites et le chômage, la réapparition enfin du déficit budgétaire. En Allemagne, cette crise fut fatale à la République de Weimar. La politique « européenne » était remise en question au moment où les soldats français venaient d'évacuer la rive gauche du Rhin.

Cependant que le modéré Albert Lebrun remplaçait à la présidence Doumer assassiné, les élections de 1932 donnaient la majorité aux socialistes et aux radicaux. Toujours privé de la participation socialiste et du concours de la droite, Herriot prit le pouvoir sans entrain. L'Allemagne enterrait les réparations ; la droite s'opposait aux impôts nouveaux et les fonctionnaires, en majorité électeurs de la gauche, repoussaient toute réduction de leurs traitements. Herriot démissionna en décembre 1932 et, en 1933, quatre ministères se succédèrent sans réussir mieux que lui. L'arrivée de Hitler au pouvoir ressuscitait le danger allemand. L'impuissance du régime doublait la crise économique d'une crise politique.

Le parlementarisme semblait archaïque à l'époque du communisme et des fascismes. Des jeunes cherchaient une voie nouvelle « entre Rome et Moscou ». Les catholiques, depuis la condamnation de l'Action française par Pie XI (1926), s'orientaient vers une démocratie sociale. En 1933, les néo-socialistes quittèrent la SFIO pour se tourner vers un « socialisme national », tandis que la CGT élaborait un plan de nationalisation des industries de base, avec la semaine de quarante heures. Les vieilles ligues avaient repris leur agitation, mais elles étaient désormais relayées par les Croix de feu du colonel de La Rocque, qui groupaient, autour d'anciens combattants, des hommes de droite, partisans d'un régime à tendance nationaliste et sociale.

En janvier 1934, la mort suspecte d'Alexandre Stavisky, escroc dont la carrière s'expliquait par des complicités politiques, fut l'occasion d'accuser de corruption les parlementaires dont on dénonçait déjà l'incapacité. Édouard Daladier, radical de la génération combattante, prit le pouvoir. Il se voulait énergique et déplaça le préfet de police, Jean Chiappe, complice de l'agitation. La réponse fut la manifestation du 6 février 1934 autour du Palais-Bourbon. La police débordée tira dans la foule ; morts et blessés jonchaient la Concorde. Le lendemain, Daladier démissionnait. La droite s'était imposée par la rue. La gauche répliqua le 9 ; le 12, la CGT et les partis de gauche lançaient une grève générale. Allait-on vers la guerre civile ?

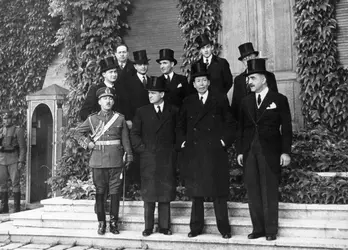

Doumergue, rappelé de sa retraite pour jouer le rôle d'un nouveau Poincaré, réunit dans son gouvernement Herriot, Tardieu et le maréchal Pétain qui entrait ainsi sur la scène politique à la faveur d'une crise exceptionnelle. Accueilli en sauveur, Doumergue fut vite décevant. N'ayant pu remédier à la crise économique et budgétaire, il songeait à une réforme de l'État ; Louis Barthou, ministre des Affaires étrangères, pensait à regrouper contre Hitler l'URSS, l'Italie, la Petite-Entente et la Pologne, quand il fut assassiné à Marseille en octobre 1934. Doumergue voulait limiter les prérogatives du Parlement et renforcer l'exécutif en remettant en usage le droit de dissolution ; les radicaux alors l'abandonnèrent et il démissionna en novembre 1934.

Jusqu'à mai 1935, son successeur Pierre-Étienne Flandin, renonçant à toute réforme des institutions, dut affronter la crise économique. Les prix français étaient en effet supérieurs aux prix mondiaux, depuis la dévaluation de la livre et du dollar. Paul Reynaud conseillait vainement la dévaluation du franc. L'opinion tenait à la stabilité monétaire, si chèrement acquise en 1926. Revenu au pouvoir en juin 1935, Laval entreprit une politique de déflation rigoureuse pour ramener les prix français au niveau des prix mondiaux. Par décrets-lois, procédure désormais coutumière, traitements et dépenses furent à nouveau réduits, sans résultat significatif. Le pays s'enfonçait dans la crise, au moment où cette dernière s'atténuait à l'étranger.

À l'extérieur, le péril croissait. Les « classes creuses », nées pendant la guerre, fournissaient un effectif insuffisant face à l'Allemagne en plein réarmement. Il fallut rétablir le service de deux ans ; mais l'armée blindée, préconisée par Reynaud sur les avis du colonel de Gaulle n'ayant pas été constituée, la France demeura sans force offensive moderne. Après Barthou, Laval s'efforça de nouer des ententes avec l'Italie et avec l'URSS. Mais il dut laisser Mussolini s'engager dans la conquête de l'Éthiopie, à laquelle l'Angleterre et la SDN s'opposaient. À la fin de 1935, il s'était aliéné les deux antagonistes et la France était isolée. Elle était aussi divisée. La droite défendait Mussolini ; certains rêvaient d'une entente avec Hitler. La plupart repoussaient une alliance avec l'URSS. La lutte des partis influençait la conduite de l'action diplomatique. En janvier 1936, Laval dut démissionner. Un cabinet de transition fut constitué par Albert Sarraut pour attendre les élections. Le 7 mars 1936, Hitler réoccupait la zone démilitarisée. Le gouvernement, le commandement, freinés par l'Angleterre, ne réagirent pas et l'opinion, apathique et apeurée, ratifia leur abstention. L'armée ne pouvait plus que monter la garde derrière la ligne Maginot.

Le Front populaire (1936-1937)

Le Front populaire est né d'une réaction contre l'agitation des ligues et la domination de la droite depuis 1934. Il fut favorisé par la crise économique et l'impopularité de la politique de déflation. Devant la menace fasciste, les mouvements de gauche prirent l'habitude de se concerter. L'action des communistes fut décisive. Contre Hitler, Staline voulait qu'ils sortent de l'isolement et qu'ils entrent dans un vaste rassemblement républicain afin d'assurer la défense nationale. Ayant renoué avec les socialistes, les communistes travaillèrent à l'unité des centrales syndicales et surtout à une entente avec les radicaux. Daladier, rival d'Herriot, était favorable au rassemblement auquel poussaient les organisations antifascistes. Les manifestations du 14 juillet 1935 montrèrent que le Front populaire était formé. Son programme visait surtout à empêcher un succès de la droite aux élections de mai 1936 et à constituer un ministère à direction radicale.

Ces élections se traduisirent par une défaite de la droite et un écrasement des centres. Le déclin des radicaux, sensible depuis 1928, s'accentuait nettement. Les socialistes les dépassaient par le nombre des élus. Mais les communistes, avec soixante-douze élus, devenaient pour la première fois un grand parti à la Chambre. Léon Blum revendiqua dès lors la direction du gouvernement, auquel les communistes, promettant leur soutien, refusèrent de participer. Au Sénat, les radicaux demeuraient hostiles au Front populaire. Toutefois, le cabinet Sarraut assura les affaires courantes jusqu'au 4 juin ; il en résultait un interrègne de fait.

Au cours du mois de mai, une immense vague de grèves avec occupation des usines gagna progressivement le secteur privé dans presque toute la France. Blum, chef du gouvernement, dut faire face à une crise sociale sans précédent. Il lui fallait, sans recourir à la force, assurer la reprise du travail. À la demande du patronat, il réunit les représentants de la CGT et ceux des grandes industries. Le 7 juin 1936, les accords Matignon décidaient des augmentations de salaires de l'ordre de 13 p. 100, la généralisation des conventions collectives et la reconnaissance d'une représentation ouvrière dans les usines. Deux lois instituaient la semaine de quarante heures sans diminution de salaires et les congés payés. La Banque de France et les industries d'armement étaient nationalisées ; pour apaiser l'agitation du monde agricole, la création d'un Office du blé relevait le prix des céréales. Blum pensait relancer la production en accroissant le pouvoir d'achat des salariés, après quoi l'essor de la production absorberait cette inflation de démarrage. Mais les quarante heures freinèrent le processus. L'inflation absorba le plus clair des hausses de salaires et le chômage ne régressa pas sensiblement. Par contre, la détérioration du franc rendit nécessaire une dévaluation (sept. 1936), qui eût été plus utile au mois de juin. L'œuvre du ministère Blum devait valoir plus par son inspiration sociale que par ses résultats économiques. D'ailleurs, son chef dut mettre sur pied un programme d'armements dont la faiblesse de l'industrie retarda la réalisation. Enfin, six semaines après son arrivée au pouvoir commença la guerre civile espagnole. Franco recevait l'aide de Mussolini et d'Hitler. Le cabinet anglais ne lui était pas défavorable. Pris entre les communistes qui exigeaient l'intervention et les radicaux qui la refusaient, sans parler de la droite, en majorité favorable à Franco, Blum se résigna à la non-intervention tout en laissant passer armes et volontaires. À l'automne, les grèves reprenaient et le patronat durcissait son attitude. La droite attaquait sans merci le ministère et son chef, au point d'inciter le ministre Roger Salengro au suicide. Le Sénat lui ayant refusé les pleins pouvoirs, Blum se retira (juin 1937). Les radicaux, avec Chautemps comme président du Conseil, prolongèrent jusqu'en mars 1938 la majorité de Front populaire au milieu de difficultés sociales et monétaires incessantes.

Vers le désastre militaire (1938-1940)

La démission de Chautemps coïncida avec l'invasion de l'Autriche par Hitler. Que ferait la France lorsque arriverait le tour de la Tchécoslovaquie alliée ? Le retard des armements, le refus des Anglais d'intervenir rendaient son appui peu efficace. Blum ne pouvant faire l'union nationale autour du Front populaire, Daladier, ministre de la Guerre depuis 1936, forma le gouvernement (12 avr. 1938). La majorité de Front populaire se trouvait rompue, puisque les socialistes lui refusaient la participation. Les adjoints de Daladier, Reynaud et Georges Bonnet, étaient d'ailleurs bien accueillis par la droite. Le marasme économique persistant après une troisième dévaluation depuis 1936, Daladier s'efforçait d'aménager les quarante heures lorsque Hitler entama sa campagne de revendications contre les Tchèques. La France impuissante dut participer à Munich au démembrement de son allié.

À son retour de Munich, Daladier fut reçu par une foule enthousiaste. Mais l'opinion réalisa bientôt à quel point la paix demeurait précaire et le prix auquel un répit avait été payé. Les divisions s'affirmèrent. Les « munichois » espéraient en la « sagesse » d'Hitler ou projetaient de lui laisser les mains libres en Europe orientale ; les antimunichois dénonçaient la vanité de ces lâches espoirs. Chaque parti politique était partagé, à l'exception des communistes inquiets pour l'URSS. Les pacifistes voulaient éviter une nouvelle guerre mondiale ; les conservateurs favorables aux dictateurs dénonçaient le bellicisme idéologique des antimunichois. Les influences de l'étranger accentuaient ces polémiques.

Reynaud avait pris les Finances après Munich. La déflation, la « reflation » ayant également échoué, il tenta des méthodes traditionnelles du retour à la confiance en assouplissant les quarante heures. Une grève générale, ordonnée par la CGT contre ces décrets-lois, échoua le 30 novembre 1938. Dans les premiers mois de 1939, un redressement financier s'amorçait avec des rentrées de capitaux. Mais la guerre était imminente. L'occupation de la Tchécoslovaquie par Hitler (mars 1939) ne permettait plus d'illusions. Décidées à l'inévitable affrontement, Angleterre et France ne pouvaient espérer le succès qu'avec l'alliance de l'URSS. Le pacte germano-soviétique (24 août 1939) rendit la guerre imminente. Le 3 septembre, la France et l'Angleterre entraient à nouveau en guerre après une paix incertaine de vingt ans.

Entrée résignée, sans l'enthousiasme de 1914 – et sans union sacrée. Un parti de la paix existait, dont Laval était le chef. Les communistes sabotaient l'effort tardif de guerre : leurs journaux furent interdits, leurs organisations dissoutes ; en janvier 1940, une loi élimina leurs parlementaires des Chambres, mais le parti subsista dans la clandestinité. Revêtu des pleins pouvoirs, Daladier n'inspirait pas confiance. Le 20 mars, son ministère se retirait. Reynaud lui succédait sans majorité. Lorsque, le 10 mai, l'offensive allemande fit irruption, le gouvernement, le commandement, le Parlement étaient faibles et divisés.

Puis ce fut le désastre. Le 18 mai, Reynaud appela le maréchal Pétain au gouvernement et confia le commandement de l'armée à Weygand. Mais à Bordeaux, le 16 juin, Reynaud démissionna. Pétain et Weygand exigèrent l' armistice devant une situation sans espoir immédiat. Le 17 juin, Pétain formait un gouvernement. L'armistice fut effectif le 25 juin. Depuis Munich, parti de la guerre et parti de la paix s'opposaient. La défaite tourna l'opinion vers le parti de la paix, que Pétain cautionnait de son prestige. En fait, Laval prit la direction des opérations. Il empêcha le départ d'une partie des parlementaires en Afrique du Nord et mit au point la procédure par laquelle, le 10 juillet 1940, sénateurs et députés, atterrés par l'effondrement, remirent, par 569 voix contre 80, tous les pouvoirs de l'État, y compris le pouvoir constituant, entre les mains du maréchal Pétain.

Comme le second Empire, la troisième République disparaissait dans un désastre militaire. Son personnel n'avait pas préparé une guerre inévitable. D'ailleurs, la faiblesse démographique de la nation, l'assise insuffisante de son économie, son état social assez désuet rendaient cette préparation difficile. Ce sont ces faiblesses, accentuées par le poids de l'effort sans mesure exigé pendant la Première Guerre mondiale, qu'il faut porter au passif du régime, plus sans doute que la débilité de son exécutif ou l'instabilité de ses gouvernements. Jusqu'aux années trente, le régime avait connu une réussite remarquable. Faute de savoir s'adapter, il disparut. Néanmoins les Français, dans leur majorité, lui demeuraient attachés, l'évolution ultérieure devait en apporter la preuve.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Louis GIRARD : professeur à l'université de Paris-IV

Classification

Médias

Autres références

-

PROCLAMATION DE LA IIIe RÉPUBLIQUE

- Écrit par Sylvain VENAYRE

- 191 mots

- 1 média

Le 2 septembre 1870, à Sedan, la défaite des armées françaises face aux armées prussiennes sonne le glas du second Empire. Deux jours plus tard, la IIIe République est proclamée à Paris et un gouvernement provisoire est mis en place. La volonté des républicains de continuer la guerre...

-

ACTION FRANÇAISE

- Écrit par Encyclopædia Universalis et Jean TOUCHARD

- 5 157 mots

- 2 médias

L'Action française est née de l'affaire Dreyfus dans une France divisée en deux camps irréconciliables, dans un pays profondément meurtri par l'annexion de l'Alsace-Lorraine et récemment humilié par les événements de Fachoda, dans une atmosphère d'angoisse, de crise et de guerre civile. Jusqu'à sa... -

ANTISÉMITISME

- Écrit par Esther BENBASSA

- 12 236 mots

- 9 médias

...Révolution, le persécuteur du clergé, le fossoyeur de la religion et de la civilisation chrétiennes (accusations réactivées lors de la révolution russe). L'antijudaïsme religieux du xixe siècle est donc nettement contre-révolutionnaire, associé au clan « ultra ». Il est plus virulent que jamais sous... -

ASSOCIATION

- Écrit par Jean-Marie GARRIGOU-LAGRANGE et Pierre Patrick KALTENBACH

- 7 088 mots

La loi de 1901 était aux origines sans doute davantage une étape de la querelle religieuse qu'un progrès démocratique. Bien peu de Français se souviennent que la loi de 1901 est une loi anticléricale. Elle n'est que partiellement – pour le reste ou pour solde, si l'on veut – une loi de liberté... -

ASSOCIATION (sociologie)

- Écrit par Matthieu HELY

- 2 146 mots

Dans la France de la IIIe République, les institutions religieuses et en particulier celles de la foi catholique constituent un véritable « État dans l’État ». L’affirmation de l’État républicain va ainsi passer par une remise en cause des établissements publics du culte et des congrégations religieuses.... - Afficher les 152 références

Voir aussi

- CONSTITUTION FRANÇAISE DE 1875

- MATIGNON ACCORDS (1936)

- SCRUTIN MODES DE

- ÉGLISE & ÉTAT

- ENTENTE CORDIALE

- FALLIÈRES ARMAND (1841-1931)

- FLANDIN PIERRE-ÉTIENNE (1889-1958)

- DOUMERGUE GASTON (1863-1937)

- DESCHANEL PAUL (1856-1922)

- CONSERVATEURS, France

- FRANCO-RUSSES ALLIANCES

- ENSEIGNEMENT PUBLIC

- FRANCE, histoire, de 1815 à 1871

- FRANCE, histoire, de 1871 à 1939

- RUHR OCCUPATION DE LA (1923-1924)

- CHIAPPE JEAN (1878-1940)

- RUSSIE, histoire, de 1801 à 1917