TRONC CÉRÉBRAL

Article modifié le

Déjerine a dénommé tronc cérébral la portion de l'axe cérébro-spinal constituée par le bulbe rachidien, le pont et le mésencéphale, c'est-à-dire un ensemble de centres nerveux correspondant aux trois vésicules caudales de l'encéphale embryonnaire, moins la partie dorsale de la calotte mésencéphalique qui constitue le cervelet ; celui-ci, par ses caractéristiques anatomiques et fonctionnelles, son branchement « en dérivation » sur l'axe cérébro-spinal, ne fait pas partie du tronc cérébral.

Pour connaître la morphologie de ce dernier, le lecteur se reportera à diverses figures de l'article bulbe rachidien. À la suite du bulbe, vers l'avant, c'est-à-dire dans le sens rostral, on trouve successivement sur la face ventrale un sillon bulboprotubérantiel transversal (cf. bulbe rachidien, fig. 2), puis l'épais bourrelet du pont, ou protubérance annulaire, duquel sort la racine de la 5e paire crânienne (nerf trijumeau) dont les noyaux gris d'origine sont à la fois bulbaires et pontiques ; sur la face dorsale s'étend la cavité du quatrième ventricule, dont le toit est formé par la valvule de Vieussens, ou velum médullaire antérieur ; latéralement, le pont se rattache au cervelet par les pédoncules cérébelleux moyens et supérieurs. Vient ensuite, plus en avant, le mésencéphale, dont la face ventrale comporte deux épais cordons de substance blanche, les pédoncules cérébraux, à la base desquels font issue les racines des nerfs moteurs oculaires communs (3e paire crânienne) ; la face dorsale montre chez tous les Mammifères les reliefs des tubercules quadrijumeaux, antérieurs, reliés au corps genouillé latéral par le bras conjonctival antérieur (brachium colliculi superior), et postérieurs, rattachés au corps genouillé médian par le bras conjonctival postérieur (brachium colliculi inferior) ; juste en arrière émerge le nerf pathétique (ou trochléaire), 4e paire crânienne, seul nerf crânien sortant du côté dorsal pour contourner le tronc cérébral en direction de la fente sphénoïdale du crâne.

La complexité des structures du tronc cérébral rend difficile l'exposé des fonctions qu'il assume. Certaines ayant été traitées à propos du bulbe rachidien, on se bornera à tenter une approche synthétique s'appuyant sur les données fournies par la clinique humaine, qui soulignent notamment le rôle du tronc cérébral dans les réflexes optomoteurs, dans le contrôle du tonus musculaire et dans l'organisation de la vigilance.

Structure

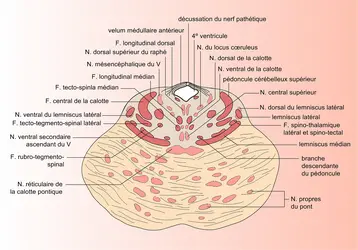

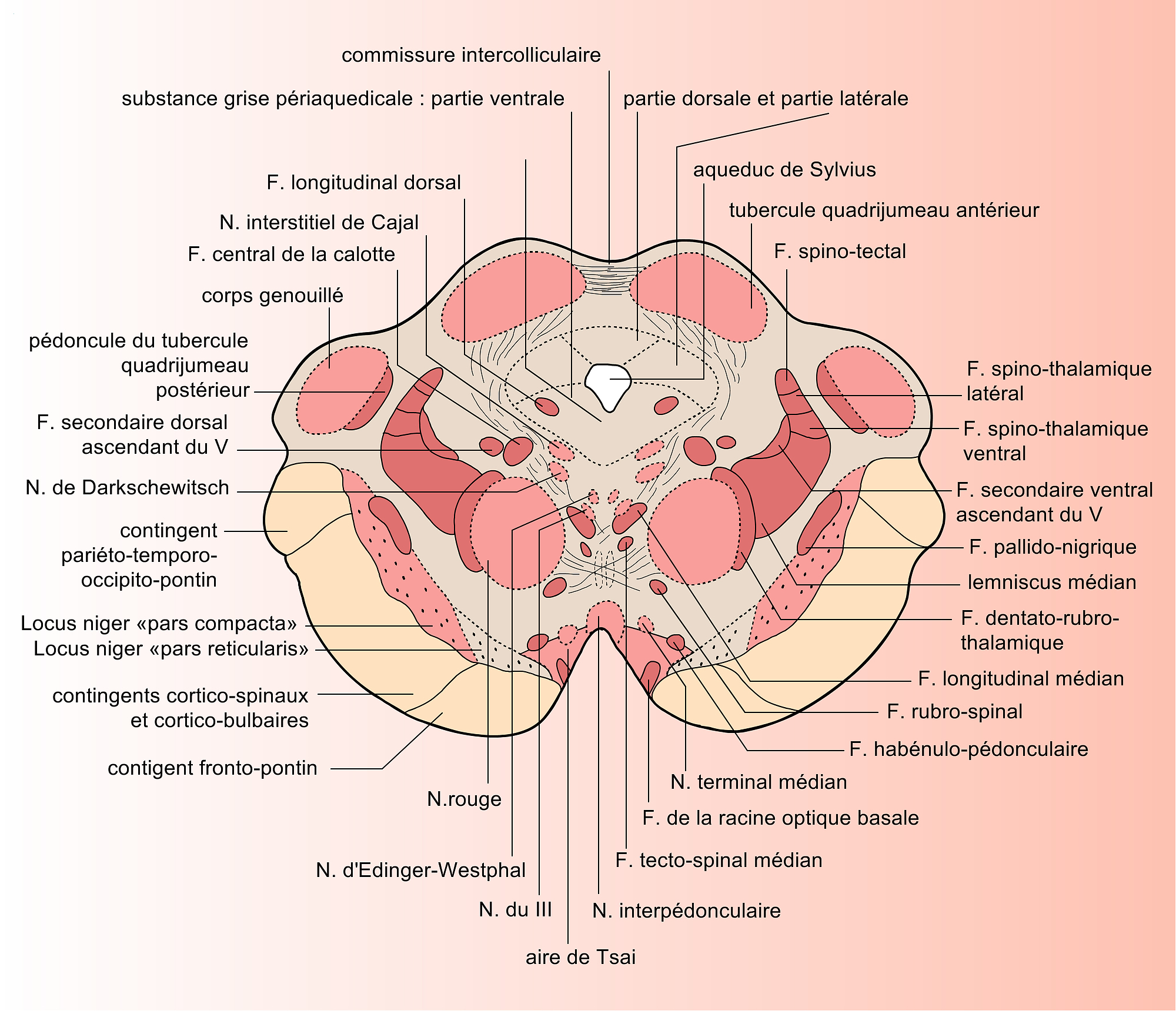

De très nombreux amas de neurones (noyaux) et l'enchevêtrement des fibres nerveuses dispersées ou rassemblées en faisceaux de grosseurs et de directions très variées donnent une grande complexité au tronc cérébral. Cependant, suivant la région considérée, les uns ou les autres dominent. C'est ainsi que, sur des coupes transversales sériées s'étageant de bas en haut, on peut toujours reconnaître, d'une part, une portion ventrale appelée suivant le cas pyramide (bulbaire), pied (du pont) ou pédoncules cérébraux, constituée surtout de fibres, et, d'autre part, une portion intermédiaire : la calotte (bulbaire, pontique, mésencéphalique) qui, bien que renfermant aussi de nombreux conducteurs nerveux, comporte une proportion beaucoup plus importante d'amas cellulaires. Enfin, mais seulement au niveau du mésencéphale, existe une portion dorsale : la plaque quadrijumelle, ou tectum.

Les principales voies de passage

Un premier contingent emprunte les pédoncules cérébraux, puis les pieds du pont et les pyramides bulbaires et renferme les voies pyramidales. Un second contingent traverse tout ou partie de la calotte du tronc cérébral et peut s'épuiser dans certaines de ses structures ou bien gagner la moelle ou des formations nerveuses situées plus haut que le mésencéphale. Ce second contingent pourra être divisé en voies ascendantes, descendantes et en quelques grands systèmes d'association.

Voies pyramidales

Issues, pour une grande part, du cortex cérébral moteur, mais aussi d'autres régions corticales, en particulier des aires associatives, un nombre important de fibres nerveuses gagnent d'abord les capsules internes, puis se rassemblent à la limite mésodiencéphalique dans les pédoncules cérébraux, au sein desquels les méthodes neuro-anatomiques expérimentales et les observations cliniques chez l'homme ont permis d'identifier un certain nombre de contingents :

– Un contingent cortico-spinal, dont les fibres traversent l'ensemble du tronc cérébral, croisent la ligne médiane au sein de la décussation pyramidale à la base des pyramides bulbaires, puis gagnent la moelle ; elles se terminent au sein des cornes antérieures de la substance grise médullaire afin d'assurer la commande volontaire de la musculature du tronc et des membres.

– Un contingent cortico-bulbaire, dont les fibres s'épuisent à tous les niveaux du tronc cérébral dans les différents noyaux moteurs d'origine des nerfs crâniens, afin d'assurer la commande volontaire de la motricité de la face, de la langue, de la musculature oculaire et laryngée, ainsi que de la rotation de la tête ; ces fibres sont pour une part directes et pour une part croisées, gagnant alors les amas nucléaires du côté opposé.

– Un contingent dit pyramidal aberrant, qui passe un peu plus dorsalement que le précédent, à la limite des pédoncules et de la calotte mésencéphalique, mais se termine aussi dans les noyaux d'origine des nerfs crâniens moteurs.

– Un contingent cortico-pontique, qui ne fait pas à proprement parler partie du système pyramidal, puisque ses fibres se rendent aux noyaux du pont, petits amas nucléaires jouant en particulier un rôle essentiel de relais entre le cortex cérébral et le cervelet.

Au niveau du pont, l'ensemble de ces divers contingents, au lieu de rester bien groupé comme il l'était dans les pédoncules cérébraux, se trouve scindé et dispersé en petits faisceaux en raison de la présence d'un très grand nombre de fibres d'origines diverses à directions transversales, provenant de la calotte pontique ou s'y rendant, mais destinées aussi pour une large part à se rassembler dans les pédoncules cérébelleux moyens d'où elles gagnent le cortex cérébelleux.

Au niveau du bulbe enfin, ces tractus fibreux dispersés se rassemblent à nouveau pour constituer les pyramides bulbaires (cf. bulbe rachidien, fig. 3).

Les voies ascendantes

Les voies ascendantes transportent les messages sensitifs ou sensoriels, conscients ou inconscients ; elles proviennent soit de la moelle (faisceaux spino-thalamiques latéral et ventral, faisceaux spino-cérébelleux), soit de noyaux de relais des voies sensitives : lemniscus médian (ou ruban de Reil médian) originaire des noyaux bulbaires de Goll et de Burdach, faisceaux secondaires ascendants ventral et dorsal du trijumeau (5e paire du nerf crânien) issus, comme leur nom l'indique, des noyaux sensitifs de relais du V, lemniscus latéral venant principalement des noyaux cochléaires et d'un certain nombre de petits amas nucléaires à situation pontique (noyaux du corps trapézoïde, olives pontiques, noyaux du lemniscus latéral) et liés à l'audition. Le lemniscus latéral transporte donc les messages auditifs, et ses fibres vont se terminer au niveau mésencéphalique dans les T.Q.P. (tubercules quadrijumeaux postérieurs). À ces grands systèmes ascendants s'en ajoutent quelques autres moins importants, sur lesquels nous n'insisterons pas.

Les voies descendantes autres que le système pyramidal

Nombreuses, les voies descendantes autres que le système pyramidal appartiennent pour la plupart au système dit extra-pyramidal et sont destinées pour l'essentiel à contrôler le tonus musculaire ainsi que l'exécution et la coordination des mouvements involontaires. Elles sont originaires principalement de structures elles-mêmes situées dans le tronc cérébral (cf. hémisphères cérébraux, fig. 11). Il faut citer en particulier les faisceaux rubro-spinaux, tecto-spinaux, vestibulo-spinaux, cérébello-spinaux, olivo-spinaux, réticulo-spinaux. Malgré leur nom, on ne doit pas penser que toutes les fibres qui les constituent gagnent la moelle : une partie d'entre elles s'épuise déjà dans les noyaux moteurs des nerfs crâniens.

Les systèmes d'association

Les systèmes d'association réunissent entre elles diverses structures nucléaires appartenant au tronc cérébral lui-même. Les deux principales sont le faisceau longitudinal médian et le faisceau central de la calotte, auxquels on peut ajouter la bandelette longitudinale dorsale, ou faisceau de Schütz.

– Le faisceau longitudinal médian (F.L.M.). Ce grand système de fibres réunit entre eux certains noyaux de la calotte mésencéphalique, les noyaux vestibulaires, cochléaires, oculo-moteurs, ainsi que les noyaux moteurs du facial, du trijumeau et du spinal (11e paire crânienne). Il transporte l'ensemble des messages assurant l'organisation des réactions réflexes complexes destinées à orienter la tête et les globes oculaires (réflexes oculo-céphalogyres) vers la source de divers types de stimulations (visuelles et acoustiques en particulier), ainsi que les secousses rythmiques des globes oculaires (nystagmus) se produisant lors de la stimulation des récepteurs vestibulaires de l'équilibration.

– Le faisceau central de la calotte. Ses éléments d'origine sont contenus tant dans l'olive bulbaire que dans de nombreux noyaux de la formation réticulaire du tronc cérébral.

– La bandelette longitudinale dorsale (faisceau de Schütz). Elle réunit certaines structures rhinencéphaliques et hypothalamiques avec divers noyaux de la calotte mésencéphalique ou bulbaire. Toutes les structures ainsi concernées jouent un rôle majeur dans le contrôle du comportement alimentaire et de la motricité du tube digestif.

Les principaux amas nucléaires

La calotte du tronc cérébral renferme un nombre très élevé d'amas nucléaires, dont la taille et la densité cellulaire sont variables. Bien que leur systématisation soit difficile, on peut essayer de les répartir en noyaux d'origine des nerfs moteurs ou des composants moteurs des nerfs crâniens, noyaux de relais des composants sensitifs ou sensoriels des nerfs crâniens, structures nucléaires propres à la calotte du tronc cérébral.

Les noyaux moteurs des nerfs crâniens

Les calottes pontiques et mésencéphaliques contiennent un certain nombre d'amas nucléaires au sein desquels les neurones de grande dimension dominent et dont les axones se groupent pour former les racines motrices de plusieurs nerfs crâniens. On trouve ainsi (cf. bulbe rachidien, fig. 4), de bas en haut : le noyau moteur du nerf facial (7e crânienne), dans le tiers caudal du pont ; la branche motrice du nerf trijumeau (ou nerf masticateur), en situation plus rostrale, plus médiane et plus dorsale ; le noyau du nerf moteur oculaire externe (6e paire crânienne), en position intermédiaire entre le nerf du VII et le nerf masticateur, mais plus dorsal que ceux-ci ; le noyau du nerf pathétique ou trochléaire (4e paire crânienne) et au-dessus, s'étendant sur tout le reste de la hauteur du mésencéphale, l'important complexe nucléaire du nerf moteur oculaire commun (3e paire crânienne), dont une partie est destinée à assurer la commande motrice des globes oculaires et l'autre (noyau d'Edinger-Westphal) la contraction de leur musculature intrinsèque lisse, c'est-à-dire celle de l'iris et des procès ciliaires, essentielle dans les réflexes photomoteurs et les réflexes d'accommodation.

Les noyaux de relais sensitifs des nerfs crâniens

Les noyaux de relais sensitifs des nerfs crâniens tiennent une place moins grande dans les calottes du tronc cérébral que les noyaux moteurs. On trouve seulement dans le tiers inférieur du pont le noyau vestibulaire supérieur et le pôle rostral du noyau vestibulaire latéral (le reste du complexe nucléaire vestibulaire siégeant dans le bulbe), l'extrémité céphalique du noyau sensitif du trijumeau (noyau principal), qui monte à peu près sur les deux tiers de la hauteur de la calotte pontique, et le noyau mésencéphalique du trijumeau. Celui-ci, en situation tout à fait dorsale, débute dans le tiers supérieur de la calotte pontique, puis se poursuit (d'où son nom) dans le tiers caudal de la calotte mésencéphalique. Ce noyau mésencéphalique du V contient les corps cellulaires et les terminaisons des fibres assurant la sensibilité proprioceptive des muscles des mâchoires commandés par le nerf masticateur.

On peut adjoindre à ces noyaux de relais des nerfs sensitifs crâniens un certain nombre d'amas nucléaires annexés aux voies acoustiques et recevant donc des informations auditives (noyaux du corps trapézoïde, olive supérieure ou pontique, noyaux du lemniscus latéral) ; ils ont déjà été indiqués plus haut.

Autres structures nucléaires propres à la calotte du tronc cérébral

Les autres structures nucléaires propres à la calotte du tronc cérébral sont extrêmement variées, et on ne citera que les plus importantes. Il s'agit en l'occurrence de deux formations très faciles à identifier, siégeant toutes deux dans la calotte mésencéphalique : le noyau rouge et le locus niger.

Le noyau rouge, ainsi dénommé parce qu'il contient un pigment qui sur les préparations fraîches lui donne une teinte rougeâtre, est un très gros amas nucléaire s'étendant en position ventrale et médiane, sur presque toute la hauteur du mésencéphale.

Le locus niger renferme (chez l'homme et dans quelques espèces de Mammifères) un pigment mélanique foncé. Il se présente comme une épaisse bande de cellules, sise entre les pédoncules cérébraux et la portion la plus ventrale de la calotte mésencéphalique. Il s'étend pratiquement aussi sur toute la hauteur du mésencéphale.

Locus niger et noyau rouge sont des centres de contrôle essentiels du tonus musculaire et de la motricité extra-pyramidale.

À ces deux importantes structures on ajoutera un ensemble de petits noyaux dispersés au sein de la calotte mésencéphalique, liés en particulier au comportement alimentaire, et dont les relations étroites avec l'hypothalamus et le rhinencéphale se font par l'intermédiaire du faisceau longitudinal dorsal (cf. système limbique).

La formation réticulaire

Comme pour la calotte bulbaire, la formation réticulaire constitue en quelque sorte la substance fondamentale des calottes pontique et mésencéphalique. Elle est faite d'éléments cellulaires très dispersés ou groupés en petits amas ou en aires nucléaires plus ou moins denses. Les corps des neurones ont des tailles très diverses ; les plus gros ont des fibres relativement longues, à direction rostrale ou caudale (fibres réticulo-spinales, réticulo-thalamiques, réticulo-cérébelleuses) ; les plus petits, beaucoup plus nombreux, émettent des axones courts et buissonnants, à directions diverses, et assurent principalement des connexions intra-réticulaires. Le caractère non orienté, enchevêtré, isotrope en quelque sorte de cet ensemble neuronal, explique sa dénomination par les neuro-anatomistes du début du siècle.

Au sein des calottes pontique et mésencéphalique, comme au sein de la calotte bulbaire, on distingue dans la formation réticulaire deux grandes régions (cela est plus net au niveau du pont). L'une, médio-ventrale, présente des amas cellulaires assez facilement identifiables ; ils contiennent beaucoup de macro-neurones à prolongements longs qui contractent des relations privilégiées. L'autre, dorsale et dorso-latérale, est parvo-cellulaire : beaucoup plus diffuse, elle forme un vaste système d'association à chaînons très courts s'étendant du diencéphale, où ce système se trouve en relation avec certains noyaux thalamiques, jusqu'à la base du bulbe, et reçoit en particulier de très nombreuses terminaisons ou collatérales des fibres des nerfs crâniens sensitifs ou sensoriels ainsi que de leurs noyaux de relais.

Le tectum mésencéphalique

Nous avons déjà indiqué que le toit du mésencéphale, ou tectum, appelé aussi plaque quadrijumelle, se divise chez les Mammifères en deux structures paires principales : les tubercules quadrijumeaux postérieurs et antérieurs (T.Q.P. et T.Q.A.), auxquels s'ajoutent d'autres petits amas cellulaires dont les plus importants sont les noyaux prétectaux et quelques petits faisceaux de fibres généralement commissurales.

Les T.Q.P. constituent un amas cellulaire de structure massive, dans lequel on distingue une partie centrale très compacte, le noyau principal du T.Q.P., et une portion périphérique plus lâche formant la capsule. Les connexions afférentes essentielles des T.Q.P. sont formées par les fibres du lemniscus latéral, qui s'y terminent vraisemblablement dans leur totalité. Les connexions efférentes sont faites dans leur très grande majorité de fibres qui, empruntant le bras conjonctival ou quadrigéminal inférieur, vont gagner le corps genouillé médian, centre de relais diencéphalique des voies auditives. Les T.Q.P. constituent ainsi le relais mésencéphalique obligé de ces voies. D'autre part, en plus de ce rôle essentiel dans la transmission des messages auditifs, ils reçoivent des afférences originaires des aires auditives du cortex cérébral et, par la voie des faisceaux tecto-spinaux, envoient des fibres aux T.Q.A., aux noyaux prétectaux, au cervelet, aux noyaux du pont, à la formation réticulée du tronc cérébral et même à la moelle.

Les T.Q.A. ont une structure laminaire caractéristique où alternent les couches dans lesquelles les éléments cellulaires dominent avec celles où les fibres nerveuses sont au contraire en majorité. On peut ainsi compter en succession neuf couches (cinq à dominante fibres et quatre à dominante cellules).

Les T.Q.A. sont liés de façon très étroite avec les voies visuelles, dont ils reçoivent un important contingent de fibres se détachant des bandelettes (ou tractus) optiques et provenant des cellules ganglionnaires rétiniennes, aussi bien de la rétine contro-latérale que de l'homo-latérale, ce que l'on contestait autrefois. Cependant, les T.Q.A. ne sont pas un relais obligé sur le trajet des voies visuelles comme les T.Q.P. le sont sur le trajet des voies acoustiques. Outre leurs afférences visuelles, les T.Q.A. reçoivent aussi des informations du cortex cérébral visuel (aires striées, péristriées et parastriées) contro-latéral, d'autant plus abondantes qu'il s'agit d'espèces de Mammifères plus perfectionnés (elles sont donc maximales chez l'homme), ainsi que du thalamus, des T.Q.P. et de la moelle par la voie du faisceau spino-tectal.

Les efférences des T.Q.A. peuvent être distinguées en efférences ascendantes et descendantes. Les ascendantes, par le bras conjonctival antérieur, gagnent principalement le corps genouillé latéral (relais diencéphalique des voies visuelles), les noyaux prétectaux et nombre de noyaux thalamiques. Les efférences descendantes se rendent aux noyaux d'origine des nerfs oculo-moteurs (3e, 4e et 5e paire crânienne), à la moelle par les faisceaux tecto-spinaux, ainsi qu'à diverses formations de la calotte mésencéphalique et pontique (noyau rouge, locus niger, formation réticulée), etc.

Les noyaux prétectaux, petits amas nucléaires en nombre variable suivant les espèces de Mammifères, sont situés dans la portion la plus rostrale du tectum mésencéphalique, à la jonction de celui-ci avec le diencéphale. Ils sont en étroite relation avec les T.Q.A., avec le complexe nucléaire du nerf moteur oculaire commun et avec certains centres ganglionnaires périphériques qui commandent les muscles de l'iris de l'œil et des procès ciliaires destinés à ajuster la convergence du cristallin.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Paul LAGET : professeur de psychophysiologie à l'université de Paris-VI-Pierre-et-Marie-Curie

Classification

Médias

Autres références

-

AUDITION - Acoustique physiologique

- Écrit par Pierre BONFILS , Yves GALIFRET et Didier LAVERGNE

- 14 814 mots

- 17 médias

Le noyau cochléaire est le premier relais auditif sur la voie auditive ascendante. Il est situé sur la face dorso-latérale dutronc cérébral. Les fibres du nerf auditif se divisent rapidement en deux branches en entrant dans le tronc cérébral : l'une antérieure ou ascendante, l'autre postérieure... -

BULBE RACHIDIEN

- Écrit par Paul LAGET

- 4 097 mots

- 5 médias

...oblongata en nomenclature internationale (n. i.), ou moelle allongée des anciens auteurs, prolonge sans limites nettes la moelle épinière vers le haut. Il constitue la portion la plus basse (inférieure ou caudale) du tronc cérébral. Sa limite inférieure coïncide très sensiblement avec le bord inférieur... -

CERVEAU HUMAIN

- Écrit par André BOURGUIGNON , Cyrille KOUPERNIK , Pierre-Marie LLEDO , Bernard MAZOYER et Jean-Didier VINCENT

- 12 789 mots

- 9 médias

Le cerveau, avec ses deux hémisphères, repose sur une région nommée tronc cérébral, constituée, d'avant en arrière, par le mésencéphale, le pont et le bulbe rachidien. Ce dernier rejoint, en passant par le trou occipital, le canal rachidien et se prolonge par la moelle épinière. Celle-ci... -

CERVELET

- Écrit par Jean MASSION

- 7 768 mots

- 13 médias

...développement des noyaux cérébelleux. Ceux-ci contiennent les cellules nerveuses qui vont servir d'intermédiaire entre les cellules caractéristiques du cortex cérébelleux, les cellules de Purkinje, groupées désormais dans l'écorce cérébelleuse d'une part, et les noyaux moteurs du tronc cérébral d'autre part. - Afficher les 17 références

Voir aussi

- PYRAMIDALE VOIE

- RÉTICULÉE FORMATION

- TUBERCULES QUADRIJUMEAUX

- NERFS CRÂNIENS

- NERF PATHÉTIQUE

- NERF TRIJUMEAU

- TECTUM MÉSENCÉPHALIQUE

- PROTUBÉRANCE ANNULAIRE ou PONT DE VAROLE

- MÉSENCÉPHALE

- NOYAU ROUGE, anatomie

- LOCUS NIGER

- PÉDONCULES CÉRÉBRAUX

- NERFS OCULO-MOTEURS

- ENCÉPHALE

- VOIES SENSITIVES

- EFFÉRENCES, neurologie

- AFFÉRENCES, neurologie