TROPISMES VÉGÉTAUX

Article modifié le

Le géotropisme

Mise en évidence

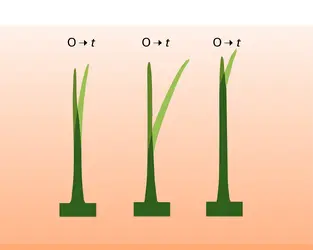

La réponse des plantes supérieures à la pesanteur diffère de leur réponse à la lumière en ce que non seulement leurs pousses mais aussi leurs racines y sont très sensibles. La réponse des racines est positive, c'est-à-dire dirigée vers le sol, tandis que celle des tiges est négative, dirigée vers le haut. Les racines latérales cependant, comme les branches latérales, forment un angle défini avec la verticale (plagiotropisme). Le fait que la croissance des racines vers le bas et celle des tiges vers le haut sont dues à la pesanteur fut démontré en 1807-1811 par T. A. Knight ; il plaça des plantes sur le bord d'une roue tournant rapidement : les racines poussaient vers l'extérieur, c'est-à-dire en direction centrifuge, et les pousses vers l'intérieur. L'accélération de la pesanteur (g) était ainsi dominée par une accélération supérieure de plusieurs g se manifestant dans un autre plan. Si des plantes sont placées horizontalement et soumises à une rotation lente, l'action de la pesanteur se trouve compensée, et les apex des racines comme ceux des pousses continuent leur croissance horizontalement. Un tel rotor à axe horizontal, ou clinostat, a été utilisé pour étudier les mouvements de croissance indépendants de la pesanteur, comme l'épinastie.

Mécanismes

Quel est le récepteur du stimulus géotropique ? F. Noll, en 1892, observant chez les Invertébrés la présence de particules denses qui se déplacent sous l'action de la pesanteur, suggéra que les plantes pouvaient posséder de semblables particules. En 1900, B. Nemeč identifia ces particules dans les racines aux grains d'amidon ou aux cristaux contenus dans les cellules de la coiffe, et G. Haberlandt aux amyloplastes ou aux grains d'amidon contenus dans les tiges. Dans les pousses et les racines de plantules placées horizontalement, le temps minimal requis pour observer l'action de la pesanteur concorde bien avec le temps mis par les grains d'amidon pour migrer sur la paroi cellulaire inférieure. Cette concordance se retrouve aussi dans le cas des rhizoïdes d'une plante aquatique, Chara, dans lesquels un cristal dense semble jouer le même rôle. Dans les racines du blé, les amyloplastes denses sont limités aux cellules de la coiffe ; si la coiffe est soigneusement supprimée, la croissance se poursuit, mais on n'observe plus de courbure géotropique. En contrepartie de ces faits apparemment concordants, on note d'importantes contradictions. Ainsi, lorsque des coléoptiles d'avoine sont soigneusement débarrassés de leurs amyloplastes par des traitements hormonaux, ou lorsque des pousses de Sphagnum sont de même débarrassées de leur amidon par réfrigération, ils restent capables de répondre à la pesanteur, bien que plus lentement. Les mitochondries et les corps de Golgi, ou dictyosomes, s'accumulent aussi sur la paroi inférieure de la cellule pendant de longues stimulations géotropiques. Apparemment donc, quand les grains d'amidon sont absents, d'autres particules moins denses peuvent les remplacer.

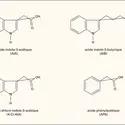

Quant au système effecteur, il est identique à celui de la lumière ; il consiste en une distribution asymétrique de l'auxine. En 1930, H. Dolk dosa l'auxine transportée par les faces supérieure et inférieure d'un coléoptile posé horizontalement et trouva un rapport d'environ 1/2. La même expérience réalisée en 1962 en utilisant de l'auxine radioactive et en dosant la radioactivité donna exactement la même proportion. Cette méthode a l'avantage de doser l'auxine dans le tissu lui-même : les deux moitiés du coléoptile ont, en effet, une asymétrie auxinique semblable (bien que moins marquée). Ainsi, le déplacement du géorécepteur modifie la voie normale suivie par l'auxine, de sorte qu'un excédent migre vers la face inférieure. Dans les pousses, cet excédent d'auxine accélère immédiatement la croissance de la face inférieure, et il en résulte une courbure vers le haut ; mais, dans la racine, il déclenche la production in situ d'éthylène qui inhibe la croissance de la face inférieure, d'où une courbure vers le bas (l'élongation de la racine est inhibée en présence d'éthylène). Les Phycomyces, bien que très sensibles à la lumière, ne le sont que faiblement à la pesanteur ; ils manifestent néanmoins une importante courbure lorsqu'ils sont soumis à une accélération de 3 g. Les fructifications de beaucoup de champignons montrent un géotropisme négatif lent mais évident, leurs parties supérieures devenant verticales (« chapeau » horizontal) quel que soit l'angle sous lequel elles sortent de la terre. Les champignons des bois pourrissants, tels que les Polyporus et les Fomes, forment leur fructification horizontalement, en auvent, sur le tronc des arbres (un type particulier de plagiotropisme).

L'avènement des satellites spatiaux dans lesquels les organismes peuvent croître en apesanteur a servi à l'étude du géotropisme. Dans le Biosatellite II, les angles plagiotropiques des racines de plantules d'Avena et les angles épinastiques des feuilles de Capsicum étaient presque identiques à ceux de plantes de même âge se développant sur la terre dans des clinostats tournant lentement. Ainsi l'absence de pesanteur dans l'espace a probablement les mêmes effets que la compensation de la pesanteur sur la Terre.

Entre la photoactivation d'un pigment récepteur, ou le déplacement physique d'une particule mobile, et l'asymétrie du transport de l'auxine, il doit y avoir une relation. On a émis plusieurs hypothèses sur la nature de ces liens, mais aucune n'a encore été démontrée. Un potentiel électrique établi à travers l'organe en croissance par le photorécepteur ou le géorécepteur a souvent été proposé, et même un tel potentiel a été détecté plus d'une fois, mais malheureusement cela peut être une conséquence plutôt que la cause (cf. infra). Dans les racines, les particules lourdes peuvent déplacer les corps de Golgi (dictyosomes) de la face inférieure des cellules et empêcher ainsi ce que l'on pense être leur fonction, c'est-à-dire pourvoir la paroi cellulaire en matériaux indispensables à son élongation ; cependant, cela n'explique pas les courbures ascendantes des pousses. Ces problèmes restent à résoudre dans l'avenir.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- K. V. THIMANN

: professeur à l'université de Californie, Santa Cruz,

Higgins professor emeritus , Harvard University

Classification

Médias

Autres références

-

AUXINES

- Écrit par Catherine PERROT-RECHENMANN

- 5 008 mots

- 2 médias

...suggérant la présence d'une substance chimique modifiant la croissance de la plante en réponse à un éclairement unilatéral datent de la fin du xixe siècle. Charles Darwin (1809-1882) et son fils Francis (1848-1925) publient en 1881, dans The Power of Movement in Plants, le fruit de leurs observations et... -

PHYTOCHROME

- Écrit par Jean-Pierre BOULY , René HELLER et Émile MIGINIAC

- 3 163 mots

- 1 média

La plupart desmouvements d'organes influencés par la lumière sont régis par le phytochrome, notamment les photonasties : repli des feuilles le soir (robinier, sensitive, trèfle) ou fermeture des fleurs (tulipe). Les mouvements des chloroplastes des algues, qui ont tendance à se mettre perpendiculairement... -

POLAROTROPISME

- Écrit par René HELLER

- 307 mots

Le polarotropisme est un tropisme (réaction d'orientation d'un organe à une anisotropie du milieu) qui se rencontre chez certains Végétaux, comme les protonémas filamenteux de Fougères, très étudiés par Mohr depuis 1963.

De tels protonémas sont obtenus en faisant germer des spores...

-

SACHS JULIUS VON (1832-1897)

- Écrit par Didier LAVERGNE

- 200 mots

Botaniste allemand. Né à Breslau dans une famille pauvre, Julius von Sachs suit l'enseignement de Jan Evangelista Purkinje (1787-1869) en physiologie à l'université de Prague où il obtient en 1856 son doctorat. Il devient en 1868 professeur de botanique à l'université de Würzbourg, poste qu'il...

Voir aussi