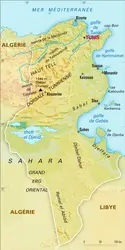

TUNISIE

| Nom officiel | République tunisienne |

| Chef de l'État | Kaïs Saïed - depuis le 23 octobre 2019 |

| Chef du gouvernement | Kamel Madouri - depuis le 8 août 2024 |

| Capitale | Tunis |

| Langue officielle | Arabe |

| Population |

12 200 431 habitants

(2023) |

| Superficie |

163 610 km²

|

Article modifié le

Des origines à l'indépendance

L'Antiquité

La Tunisie actuelle, l'ouest du Maghreb, fut, durant l'Antiquité et le Moyen Âge, la porte ouverte de l' Afrique du Nord sur le monde, par où pénétrèrent les civilisations phénicienne, romaine et arabo-islamique.

Les Berbères et Carthage

Le peuplement du territoire fut important aux temps paléolithiques. Le Néolithique ne semble pas antérieur à 4 000 ans avant l'ère chrétienne. À l'aube des temps historiques, la population était formée de Berbères, groupés en tribus nomades ou sédentaires, au genre de vie néolithique.

À la fin du IIe millénaire, les Phéniciens, peuple sémite de la côte de la Syrie et du Liban, se lancèrent dans le commerce maritime en Occident. Ils créèrent une série d'escales sur la côte africaine : lieux de mouillage, comptoirs temporaires, établissements permanents enfin, dont le premier fut, semble-t-il, Utique. Les Tyriens fondèrent, selon la tradition grecque, Carthage en 814 avant J.-C. ou seulement, d'après certains archéologues, au milieu du viiie siècle. Après des débuts obscurs, Carthage domina au vie siècle la vie maritime et commerciale de la Méditerranée occidentale. Des guerres l'opposèrent aux Grecs aux ve et ive siècles, aux Romains ensuite. Les côtes furent alors frangées d'établissements puniques, et l'aristocratie carthaginoise se tailla de beaux domaines ruraux dans le nord-est du pays, le cap Bon notamment. Les Berbères de l'intérieur furent durement traités.

Les guerres puniques qui, de 264 à 146, opposèrent Rome à Carthage, avaient pour enjeu la domination de la Méditerranée occidentale et non celle du territoire africain. Après la destruction de Carthage par Scipion Émilien en 146 avant J.-C., les Romains créèrent cependant une province d'Afrique, limitée au nord-est de la Tunisie actuelle. Pendant un siècle, jusqu'à la dictature de César, ils s'en désintéressèrent.

Carthage s'était peu préoccupée de son arrière-pays africain. Elle le marqua pourtant beaucoup et, même après sa chute, sa civilisation pénétra chez les Berbères. Au iie siècle avant J.-C., le royaume numide de Massinissa et de ses fils s'étendit sur le Constantinois, ainsi que sur l'ouest et le sud de la future Tunisie ; le punique fut sa langue de culture, les villes furent administrées, comme Carthage, par des suffètes. Baal et Tanit, assimilés à Saturne et à Junon, furent les divinités les plus populaires de l'Afrique romaine où le punique était encore parlé dans les campagnes au ve siècle de l'ère chrétienne.

La période romaine

La conquête romaine s'acheva quand César annexa le royaume numide en 46 avant J.-C. Il décida la restauration de Carthage, sous la forme d'une colonie romaine. D'autres colonies furent créées par Auguste, mais ce ne fut que sous les Flaviens (69-96) que commença l'essor de l'Afrique romaine. Les confins sahariens furent occupés, les nomades contenus ou sédentarisés. Sous les Antonins, au iie siècle après J.-C., on note un net développement agricole, l'extension des olivettes, le défrichement de vastes terroirs. L'Afrique fournissait à Rome une grande partie de son ravitaillement en blé. Le trait dominant de cette période est un essor urbain sans précédent. Les ruines des villes montrent l'ampleur de cette urbanisation : Sbeitla, Mactar, Dougga, El-Djem, Bulla Regia et, bien entendu, Carthage. Ces cités, souvent d'origine punique, se romanisèrent aussi juridiquement : leurs habitants reçurent la citoyenneté romaine.

L'apogée fut atteint sous les Sévères (193-235), dynastie d'origine africaine. La romanisation s'accéléra ainsi que l'extension des villes, grâce à la prospérité économique fondée surtout sur l'exportation de produits agricoles vers l'Italie.

De 235 à 285, la province d'Afrique subit, comme le reste de l'Empire, les effets de la grande crise. De Dioclétien (285-305) à l'invasion des Vandales (429), la province retrouva, dans une large mesure, paix et prospérité ; les villes furent restaurées, et on ne peut vraiment parler, pour cette région, de décadence du Bas-Empire. Des problèmes religieux agitaient cependant les esprits : la persécution des chrétiens, nombreux en Afrique, puis, après la conversion de Constantin, le schisme donatiste qui fut l'occasion de graves violences.

Vandales et Byzantins : de Rome à l'Islam

Les Vandales passèrent le détroit de Gibraltar en 429 ; ils prirent Carthage en 439. Menés par un roi hardi et intelligent, Genséric, ils commirent les pires exactions. L'État vandale domina la Méditerranée occidentale, mais il connut une rapide décadence après la mort de Genséric en 477. Au sud et à l'ouest de l'actuelle Tunisie, des tribus de nomades ou de montagnards berbères prenaient l'offensive et menaçaient villes et campagnes. En 533, l'empereur d'Orient Justinien confia à Bélisaire une expédition de reconquête. Ce fut un franc succès : en quelques mois, l'État vandale avait disparu. L'Afrique romaine était restaurée, mais les armées byzantines devaient mener des combats incessants et jamais décisifs contre les tribus berbères qui n'hésitaient plus à s'aventurer dans le plat pays, jusqu'au cœur de la Tunisie actuelle. D'imposantes forteresses byzantines rappellent le souvenir de ces luttes. C'est une province réduite et très affaiblie que les Arabes musulmans attaquèrent en 647. Une série de victoires les amena à prendre et à détruire Carthage en 698. La latinité et le christianisme allaient lentement disparaître du pays pour lequel, huit siècles et demi après la conquête romaine, une nouvelle ère commençait.

Période arabe et domination musulmane

La conquête de l'Ifrīqiyya – appelée plus tard la Tunisie – par les Arabes entraîna pour ce pays des mutations considérables : avec le temps, sa population est en effet devenue arabe dans sa grande majorité ; la langue arabe a été pratiquée par presque tous les habitants qui, en outre, ont adopté la religion musulmane. Ce phénomène d'arabisation et d'islamisation, assez lent au début, s'est accentué à partir du xie siècle et a pris un caractère définitif, en dépit de la présence de maîtres berbères, turcs et plus tard français.

La conquête et ses premières conséquences

Après avoir conquis l'Égypte, les Arabes avaient lancé en 647 une expédition contre la Byzacène, qui leur montra que les Byzantins n'étaient pas invincibles. Une autre expédition, conduite en 670 par ‘Uqba ibn Nāfi‘, fut marquée par la fondation du camp militaire de Qayrawān ( Kairouan). Il n'était pas alors question d'étendre la conquête et de créer une province, car les tribus berbères, loin de se soumettre, mirent tout en œuvre pour chasser les envahisseurs. C'est entre 695 et 698 qu'eut lieu l'occupation complète et définitive de l'Ifrīqiyya (prise de Carthage en 695, puis en 698) ; toutefois, des tribus berbères menées par une femme, la Kāhina, opposèrent encore pendant plusieurs années une vigoureuse résistance. Vaincues en 702, ces tribus se rallièrent, se convertirent peu à peu à l'islam et certaines d'entre elles participèrent à la conquête de l'Espagne. Cependant, d'autres tribus se montrèrent hostiles à l'arabisation et marquèrent leur opposition aux nouveaux dirigeants en adhérant à un islam hétérodoxe, le khāridjisme. On ne saurait voir dans ces différentes prises de position un signe de l'opposition entre Berbères nomades et Berbères sédentaires. En revanche, la rupture avec le passé punico-romain est totale, et l'influence chrétienne va graduellement disparaître.

L'Ifrīqiyya est devenue une province de l'Empire omeyyade de Damas, placée sous l'autorité d'un gouverneur nommé par le calife et portant le titre d'émir ; la capitale politique et religieuse est fixée à Kairouan. Si un certain nombre de citadins indigènes ont quitté l'Ifrīqiyya, volontairement ou non, ils ont été remplacés par des Orientaux arabes ou arabisés et par des Coptes.

Arabes et Berbères

L'avènement des Abbassides, en 750, à la place des Omeyyades, n'a apporté dans l'immédiat que peu de changements politiques ; la vie économique s'est développée grâce aux échanges avec l'Orient, et les villes – Kairouan, Tunis, Sousse – ont connu un essor notable.

En 800, le calife Hārūn al-Rachīd a délégué ses pouvoirs en Ifrīqiyya à l'émir Ibrāhīm ibn Al-Aghlab qui fonde une dynastie autonome. Celle-ci, qui a gouverné pendant un siècle, a réussi à maintenir un équilibre entre les milices arabes et les populations indigènes et a contribué au développement économique, social et religieux de l'Ifrīqiyya ; elle a marqué son époque par la construction de la grande mosquée de Kairouan et de mosquées à Tunis, Sousse, Sfax, les remparts et les ribats de Sousse et de Monastir, de nombreux travaux d'adduction d'eau et la fondation de la ville de Raqqada. En outre, les Aghlabides entreprirent la conquête de la Sicile. Mais la fiscalité excessive et le despotisme des derniers émirs ont entraîné des révoltes parmi certaines tribus berbères qui ont alors appuyé l'action de musulmans hétérodoxes venus d'Orient : les Fatimides chiites.

Au début du xe siècle en effet, la propagande des chiites (adversaires du calife de Bagdad) atteignit l'Ifrīqiyya ; avec l'aide des Berbères kutāma, leur chef ‘Ubayd Allāh (qui se prétendait descendant de la fille du Prophète, Fatima) renversa les Aghlabides et fonda la dynastie des Fatimides dont il se proclama le calife (910). Les Fatimides furent d'abord accueillis avec faveur, mais bientôt, en raison de leur intransigeance religieuse et de leurs excès en matière fiscale, ils ne purent implanter le chiisme en Ifrīqiyya et virent même se tourner contre eux une partie de la population, notamment les Berbères du centre et du sud du pays. Cependant, ils ont été les artisans d'un grand essor économique, et ils ont fondé les villes de Mahdiya et de Sabra Mansouriya. Mais l'Ifrīqiyya n'était qu'une étape pour les Fatimides, et, lorsqu'ils eurent conquis l'Égypte et s'installèrent au Caire (973), ils confièrent le gouvernement de l'Ifrīqiyya à l'un de leurs fidèles, le Berbère Bologgin ibn Zīri, qui fonda la dynastie zīride.

Jusqu'au milieu du xie siècle, le pays a connu la prospérité en même temps qu'une large autonomie qui a conduit l'émir zīride à rompre avec son suzerain fatimide ; celui-ci, en représailles, lâcha sur l'Ifrīqiyya la tribu des Banū Hilāl (1051-1052) : c'est la seconde invasion arabe importante, qui a modifié les structures et l'économie de l'Ifrīqiyya ; en effet, les tribus hilaliennes dévastèrent le sud et le centre du pays, pillèrent les villes, détruisirent les installations hydrauliques : des régions jusqu'alors fertiles, parce qu'irriguées, retournèrent à la steppe ou au désert, les populations sédentaires des plaines cherchèrent refuge dans les zones montagneuses ou dans les villes fortifiées. Tandis que dans les plaines l'élevage se substituait à l'agriculture (sauf dans le Nord), les villes de la côte orientale se renforcèrent et devinrent indépendantes ; en même temps, l'arabisation fit de grands progrès et le christianisme disparut presque complètement.

Au xiie siècle, les Normands, qui avaient déjà conquis la Sicile, occupèrent quelques années (1148-1160) la côte orientale de la Tunisie, de Sousse à Gabès. Ils furent chassés par les Almohades, dynastie berbère marocaine qui contrôlait tout le Maghreb. Les Almohades ayant dû ensuite faire face à de nombreuses révoltes des Arabes hilaliens, ils confièrent le gouvernorat de l'Ifrīqiyya à ‘Abd al-Wāhid ibn Ḥafṣ, dont le fils, Abū Zakārīya', se sépara des Almohades en 1228, fonda la dynastie hafside qui dura plus de trois siècles ; les Hafsides établirent leur capitale à Tunis qu'ils contribuèrent à embellir et qui devint un centre commercial méditerranéen puissant. Sous les Hafsides, l'Ifrīqiyya connut un net renouveau, malgré les attaques des chrétiens (Saint Louis 1270, Aragonais 1284-1335, Franco-Génois 1390). Ce renouveau est dû aussi à l'arrivée de musulmans (les Andalous) et de juifs chassés d'Espagne qui apportèrent de nouvelles techniques agricoles et artisanales ; c'est à cette époque que s'établirent à Tunis les premières colonies marchandes européennes. Le renouveau culturel a été marqué par le nom du grand historien Ibn Khaldūn, le renouveau religieux par l'apparition du maraboutisme et le renouveau architectural par la construction de nombreux édifices, surtout à Tunis. Mais, à la fin du xve siècle, la dynastie ḥafṣide commença à décliner et à subir les attaques des Espagnols. L'arrivée de ceux-ci, puis des Turcs marque la fin du Moyen Âge pour l'Ifrīqiyya.

La période turque

À partir du début du xvie siècle, la Tunisie participe de plus en plus à la politique méditerranéenne, du fait qu'elle est devenue d'abord un des enjeux de la rivalité qui oppose Espagnols et Turcs au Maghreb, ensuite parce que le commerce européen en a fait un de ses lieux d'échange, enfin parce qu'au xixe siècle elle a été l'objet des ambitions française, anglaise et italienne.

Durant cette période, la Tunisie – qui porte ce nom depuis que Tunis est devenue sa capitale – a été soumise à des influences étrangères, et ses chefs ou ses souverains ne sont pas des Arabes ; mais elle n'en conserve pas moins son caractère de pays arabe et musulman, tout en n'étant, après 1574, pour le sultan de Constantinople, qu'une province de son Empire.

Au début du xvie siècle, les corsaires ottomans ont montré une grande activité en Méditerranée occidentale et surtout sur les côtes du Maghreb. L'un d'eux, Khayr al-Din, s'est emparé en 1534 de Bizerte, puis de La Goulette et de Tunis, enfin des ports de la côte orientale. Le Hafside Mūlāy Ḥasan ayant appelé les Espagnols à son secours, la Tunisie a été l'objet de luttes entre Espagnols et Turcs qui, à tour de rôle, ont pris et perdu les principales villes du pays. Finalement, après la prise de Tunis en 1574 par les Turcs, la Tunisie est devenue une province ottomane ; une administration turque a été mise en place, avec un pacha-gouverneur, représentant le sultan et un conseil de gouvernement, ou dīwān ( divan), formé par les officiers de la milice turque.

En 1590, ce régime est renversé et les officiers du Divan sont remplacés par les chefs de la marine qui mettent à leur tête l'un d'eux avec le titre de dey, tandis que le pacha n'a plus qu'un rôle honorifique. Durant une soixantaine d'années, le pays est assez calme et prospère, grâce à la course, qui connaît son âge d'or, et à l'arrivée de nouveaux Andalous ; par ailleurs, le commerce est actif grâce à la communauté juive et aux marchands européens, marseillais surtout. De nombreux renégats (chrétiens convertis à l'islam) participent à l'activité tunisoise et certains d'entre eux sont parvenus à de hautes fonctions, y compris celle de dey.

Cependant les chefs de l'armée (les beys) prennent de plus en plus d'importance ; en 1659, l'un de ces beys, Ḥammūda ben Murād, s'empare du pouvoir et crée un régime héréditaire qui gouverne jusqu'à la fin du siècle. Mais des querelles intestines affaiblissent les Mouradides et finalement en 1702 le commandant de la cavalerie, Ibrahīm Al-Sharīf, prend le pouvoir, mais doit le laisser dès 1705 à Ḥusayn ibn ‘Alī qui instaure le régime monarchique et fonde la dynastie husséinite qui a gouverné la Tunisie jusqu'en 1957. Ḥusayn et ses successeurs ont toujours reconnu la suzeraineté du sultan de Constantinople pour qui le Husséinite n'est que le gouverneur de la « province de Tunis ».

Pendant presque tout le xviiie siècle, le nouveau régime a été en proie à des luttes intestines auxquelles se sont ajoutés des soulèvements de tribus et des guerres fréquentes avec Alger. De plus, la course et la piraterie sont sévèrement combattues par les puissances européennes, qui entretiennent cependant de bonnes relations, surtout commerciales, avec les Tunisiens : la France, nation privilégiée, possède même un comptoir sur la côte nord, au cap Nègre. Pour essayer de réduire le rôle de la milice turque, le bey Ḥammūda (1792-1814) s'efforce de recruter le personnel administratif et militaire parmi les kouloughlis (fils de Turcs et de femmes indigènes) et les mamelouks (anciens esclaves d'origine orientale). Deux révoltes de la milice turque, en 1811 et en 1816, aboutirent finalement à réduire l'importance et l'influence de celle-ci. Le nouveau régime, inauguré par Mahmūd bey (1814-1824), ne devait pas amener de profondes modifications en Tunisie : en fait, ce sont les puissances européennes qui désormais tirent les ficelles de la politique tunisienne.

L'intervention de l'Europe

Les années difficiles (1815-1860)

Au début du xixe siècle, la Régence de Tunis conservait encore la plupart des institutions que les Turcs avaient mises en place après l'expulsion des Espagnols. Le pays était gouverné à la turque par une poignée de mamelouks, des esclaves affranchis à qui revenaient les principales charges de l'État.

Mais le bey était devenu un véritable souverain. Ses liens de vassalité à l'égard de la Porte se réduisaient à quelques survivances : le titre de pacha qui lui était octroyé lors de son avènement, la frappe de la monnaie et la récitation de la prière au nom du sultan. Dans le pays, l'autorité du bey s'exerçait sans partage. Il s'en déchargeait souvent sur un de ses familiers, promu au rôle de grand vizir. C'était d'ordinaire le sahib et-tāba', ou garde des sceaux ; plus tard, ce fut le khaznadar, ou trésorier. Le système maintenait à l'écart la bourgeoisie locale, reléguée dans des fonctions judiciaires ou religieuses. Les dernières manifestations d'indépendance des janissaires étaient brisées en 1816. Depuis, l'armée se réduisait à 5 000 hommes, auxquels s'ajoutaient en cas de besoin les contingents des tribus de service.

L'administration locale était confiée à des caïds chargés de maintenir l'ordre et de percevoir les impôts. Dans les régions peuplées de sédentaires, comme la vallée de la Medjerda, le cap Bon ou le Sahel, où l'autorité du bey n'était pas discutée, les caïds avaient tendance à pressurer leurs administrés. Mais les tribus de la steppe étaient d'humeur plus indépendante. Deux fois par an, l'héritier du trône, ou bey du camp, parcourait le pays à la tête d'une méhalla, autant pour impressionner les nomades par le déploiement de son appareil militaire que pour assurer la rentrée des impôts.

Hamouda pacha (Ḥammūda Bācha) avait légué à ses successeurs un pays prospère et relativement bien administré. Mais, à partir de 1815, commencèrent les années difficiles. La révolution de palais qui avait éliminé le bey Othman, frère et successeur de Hamouda, à la fin de 1814, ramenait au pouvoir la branche aînée de la dynastie, Mahmoud ( Maḥmūd) et son fils Hussein (Ḥusayn). Les conseillers de Hamouda furent écartés au profit d'une nouvelle équipe aussi avide que médiocre.

Les ressources financières ne tardèrent pas à diminuer. L'interdiction de la course en Méditerranée, imposée par la France et l'Angleterre priva le bey d'une partie de ses revenus, paiement de tributs, revente des prises et des esclaves. Le cours des huiles baissait, les grains subissaient la concurrence de ceux d'Odessa ; l'artisanat tunisien luttait difficilement contre les produits manufacturés européens. Le déséquilibre des échanges était encore aggravé par des dépenses somptuaires de la cour. Aussi le bey fut-il amené à accroître sa pression fiscale sur une population décimée par la peste.

Aux difficultés économiques s'ajoutent, à partir de 1830, les problèmes posés par l'installation des Français en Algérie, la reconquête de Tripoli par les Turcs en 1835, qui faisaient peser sur la Régence de redoutables menaces. Tunis pouvait craindre le même sort que ses voisins et le bey se rendait compte qu'il n'avait pas les moyens de résister à une invasion française ou à l'intervention d'une escadre ottomane. Ahmed bey ( Ahmad bey ; 1837-1855) s'efforça de moderniser son armée, sans s'inquiéter de l'état de ses finances. Il fit appel à la France dont la protection devait décourager le sultan de toute velléité offensive. Mais, à la longue, la Régence finissait par devenir une principauté à demi-vassale de la France, un État tampon couvrant les frontières orientales de l'Algérie.

L'effondrement de la Régence

Avec Mohammed bey (Muhammad Bey) et Mohammed es-Sadok (Muhammad-as-Sadeq), la Tunisie parut s'engager sur la voie des réformes. Le favori du bey Ahmed, Mustapha Khaznadar (Mustafā Khaznadar), un mamelouk d'origine grecque dont il avait fait son Premier ministre, avait réussi à se maintenir au pouvoir. Sous la pression des consuls de France et d'Angleterre, il persuada le bey Mohammed de moderniser les institutions du pays. En septembre 1857, un pacte fondamental inspiré de la charte ottomane de 1839 établit l'égalité de tous les Tunisiens devant la loi, sans distinction de religion. La mise en vigueur de la Constitution de 1861 qui instituait un grand conseil de notables paraissait le gage de transformations durables.

Mais l'expérience, menée sans conviction, fut rapidement abandonnée. Elle avait permis au khaznadar d'assurer sa situation à la faveur d'un changement de règne. Fort de l'ascendant qu'il exerçait sur Mohammed es-Sadok, il entreprit de mettre les finances en coupe réglée. Sous couleur de renforcer l'armée et de moderniser le pays, il s'engagea dans une politique de dépenses somptuaires de compte à demi avec une poignée d'aigrefins israélites. Deux emprunts furent souscrits à Paris en 1863 et 1865 avec le concours d'un aventurier de Francfort, Emile Erlanger, et leur produit dilapidé en commandes extravagantes (canons « rayés en dehors ») dont les contrats étaient destinés à justifier les bakchichs que se partageaient le ministre et ses fournisseurs. Le pays était ruiné. L'accroissement des impôts avait provoqué une insurrection générale en 1864 qui faillit emporter la dynastie. La révolte vaincue, sédentaires et nomades furent écrasés d'amendes et de contributions.

L'échec d'un troisième emprunt en mai 1867 conduisit à la banqueroute. La France décida alors d'intervenir. Après s'être entendue avec l'Angleterre et l'Italie, elle imposa au bey la réorganisation de ses finances (juill. 1869). Une commission internationale animée par l'inspecteur Villet procéda à l'unification et à la réduction des créances ; le bey, en contrepartie, dut abandonner la moitié de ses revenus. Le contrôle international consacrait ainsi la mise en tutelle de la Régence. Mais la présence d'un de ses fonctionnaires au sein de la commission soulignait la prépondérance de la France. Grâce à l'autorité du « bey Villet », elle put garder à la cour du Bardo, après 1870, un crédit qu'elle n'aurait sans doute pu conserver à la suite de ses défaites continentales.

L'effacement temporaire de la France permit à l'Angleterre d'étendre son influence ; mais, peu à peu, les Français réussirent à rétablir leurs positions. En juillet 1878, les plénipotentiaires français au congrès de Berlin se virent offrir la Régence par Salisbury et Bismarck comme une part de dépouilles dans le dépècement de l'Empire ottoman. Mais, si la France avait ainsi « carte blanche », il lui fallut près de trois ans d'hésitations avant de lancer comme à regret l'expédition qui imposait au bey le traité de protectorat. À Paris, on espérait que le bey se laisserait convaincre de traiter à l'amiable. Les années se passèrent en atermoiements, tandis que se développait une rivalité de plus en plus vive avec l'Italie.

À Tunis, le heurt des ambitions françaises et italiennes prenait les allures d'un duel acharné entre deux consuls de combat, Roustan et Macció, qui se livraient une guerre au couteau pour la chasse aux concessions. Roustan avait pour lui le favori du bey, Mustapha ben Ismaïl (Mustafā ibn Ismā‘il), un mignon qui exerçait un empire absolu sur l'esprit affaibli de son maître. La lutte tourna d'abord à son avantage. Mais, à la fin de 1880, Mustapha passa dans le camp italien et, dès lors, Macció parut triompher. Lentement, mais sûrement, la situation se dégradait. Au printemps de 1881, Jules Ferry se décida enfin à intervenir.

Un incident de frontières, l'affaire des Khroumirs, fournit le prétexte de l'expédition. Après une marche de trois semaines, le général Bréard arriva sans combat aux portes de Tunis. Roustan imposa alors au bey un traité de protectorat, signé au palais du Bardo, le 12 mai 1881. Une nouvelle campagne fut cependant nécessaire à l'automne, pour venir à bout d'un soulèvement de tribus. En juin 1883, le traité du Bardo fut complété par la convention de la Marsa et le protectorat organisé par le résident Paul Cambon.

Le protectorat français

Le soin de défendre et de représenter le pays revenait désormais à la France. L'absolutisme du bey n'était qu'une fiction commode derrière laquelle s'abritait la réalité du pouvoir résidentiel. La France s'était gardée de modifier une succession par rang d'âge qui vouait tous les souverains à la sénilité. Mal préparés aux affaires de l'État, ils se bornaient à signer sans discuter les décrets que leur soumettaient les ministres.

L'effacement du bey consacrait la toute-puissance du résident général, à la fois ministre des Affaires étrangères et président du Conseil des ministres. Tous les services du protectorat relevaient de son autorité. À côté de l'administration traditionnelle, réduite à deux départements, des services nouveaux furent confiés à des fonctionnaires français. Sur le plan local, la hiérarchie des agents du bey, caïds, khalifas et cheikhs, ne fut pas modifiée. Mais leur nombre fut réduit et leur administration placée sous la surveillance de contrôleurs civils français.

Dans le régime, aucune place n'avait été faite aux institutions représentatives. Sous la pression de la colonie, les successeurs de Cambon furent amenés à créer une conférence consultative, d'abord exclusivement composée de Français. Une section tunisienne, formée de notables désignés par le gouvernement, y fut adjointe en 1907. En même temps, la compétence de l'assemblée était élargie, l'examen du budget figurant désormais dans ses attributions.

La justice avait été réformée, un enseignement de type français progressivement introduit. Le budget retrouvait son équilibre grâce à une saine gestion. L'équipement sanitaire fut une œuvre de plus longue haleine ; les villes furent assainies, des hôpitaux installés ; des campagnes de vaccination vinrent à bout du choléra et du typhus. La création de ports et de voies ferrées stimulait la mise en valeur du pays. À l'essor de l'agriculture répondaient les progrès de l'industrie extractive (phosphates et fer essentiellement). Tranquille et prospère, la Tunisie était citée en modèle par l'administration française. Les autorités se félicitaient de leurs relations avec la population musulmane. Le seul problème était la présence d'une colonie italienne trop nombreuse pour pouvoir être assimilée (88 000 en 1911, en regard de 48 000 Français, les musulmans étant 1,7 million) et dotée de privilèges imprudemment accordés par les conventions de 1896.

Mais une génération nouvelle arrivait à l'âge d'homme qui n'avait pas connu les vices de l'ancienne administration beylicale. Certains commençaient à s'impatienter d'une tutelle qui laissait aux Tunisiens si peu de responsabilités dans les affaires de leur pays. L'opposition se manifesta en 1911, à la faveur de l'émotion provoquée par la guerre italo-turque. Le 7 novembre, Tunis connut une journée d'émeute (affaire du Djellaz). L'agitation ayant repris, le résident Alapetite fit expulser quelques meneurs. Avec la fin du conflit italo-turc, le calme revint dans la capitale, mais l'événement avait démontré qu'il était facile de mobiliser les foules derrière des mots d'ordre nationalistes ou religieux.

L'après-guerre fut marqué par un renouveau d'agitation. Les nationalistes réclamaient une Constitution (en arabe : destour). Le résident Lucien Saint réussit à les diviser en promulguant un train de réformes : création d'assemblées régionales, transformation de la Conférence consultative en Grand Conseil (juillet 1922). L'agitation se prolongea sporadiquement jusqu'en 1925.

Avec le retour au calme, les questions politiques cédèrent le pas aux préoccupations économiques. La hausse des prix stimulait la production. Au prix d'un gros effort d'équipement, les colons français firent accomplir des progrès décisifs à la culture des céréales. La production minière n'était pas en reste : pour le fer comme pour les phosphates, la Tunisie battait tous ses records de l'avant-guerre.

Mais la crise atteignait le pays. Le marasme des affaires et l'extension du chômage engendrèrent un malaise qui favorisa la reprise de l'agitation politique. Le Destour se réveillait sous l'impulsion d'éléments plus jeunes qui cherchaient à l'entraîner à nouveau au combat. Ayant rompu avec la direction du parti, Habib Bourguiba décida de lancer une formation rivale, bientôt connue sous le nom de Néo-Destour, qui s'ouvrit largement aux éléments populaires.

Bourguiba se lança incontinent dans une campagne d'agitation qui lui valut bientôt une assignation à résidence dans le Sud (sept. 1934). Le succès du Front populaire en France se traduisit par des mesures de clémence qui laissèrent espérer au Destour une transformation du régime. Bientôt déçu, Bourguiba déclencha une nouvelle campagne qui aboutit à une journée d'émeute dans la capitale (9 avr. 1938). La répression fut sévère. Le Néo-Destour fut dissous et ses principaux chefs incarcérés. Mais le pays ne réagit pas et le calme revint sans que l'autorité eût autrement à sévir.

Les vicissitudes de la guerre allaient faire de la Tunisie un champ de bataille imprévu. Le débarquement anglo-américain de novembre 1942 provoqua en effet la riposte des forces de l'Axe. Tunis et Bizerte étaient rapidement occupées et, à la fin de l'automne, le front se stabilisait entre Gafsa et le cap Serrat. En janvier, l'Afrikakorps, serré de près par la VIIIe armée britannique, se repliait dans le Sud tunisien. Les manœuvres de Rommel ne purent triompher de la supériorité matérielle de ses adversaires. En mai 1943, le front germano-italien était enfoncé et les forces de l'Axe acculées à une capitulation sans condition.

La victoire alliée ouvrait l'heure des règlements de comptes. Des poursuites furent engagées contre les destouriens qui s'étaient compromis avec l'Allemagne. Le bey Moncef paya de sa destitution ses manifestations d'indépendance à l'égard de la France. Il fut remplacé par son cousin Lamine. Quant aux Italiens, leur sort fut réglé par une ordonnance de juin 1944 qui abolissait les privilèges dont ils jouissaient en vertu des conventions de 1896.

L'indépendance

Les années d'après-guerre furent avant tout celles de la reconstruction. L'effacement du Néo-Destour, l'exil volontaire de Bourguiba en mai 1945 permirent à la trêve politique de se prolonger. Mais les nationalistes conservaient leur influence et, dès son retour, en septembre 1949, Bourguiba retrouvait son autorité et sa popularité. Le programme qu'il présentait en avril 1950 visait à restituer aux Tunisiens la gestion de leurs propres affaires ; mais il fut déçu par les propositions françaises. Au début de 1952, il engagea à nouveau le fer lorsque la démission d'un résident libéral, Louis Périllier, parut fermer la voie des négociations.

Une nouvelle épreuve de force commençait. Le résident Jean de Hauteclocque ordonna l'arrestation des animateurs du Destour, tandis que la troupe était chargée du maintien de l'ordre. Cependant, après des mois de marchandages, le gouvernement français finissait par trouver une transaction qui obtenait l'agrément du bey et d'un parti de notables. Mais le Destour persistait dans son opposition. En ville, le terrorisme s'installait ; dans le bled, quelques bandes de fellaghacommençaient de battre la campagne. Visiblement la situation se détériorait, tandis qu'à Paris, sous le coup des événements d'Indochine, le gouvernement et l'opinion s'abandonnaient au découragement. C'est alors que la démission du cabinet Laniel, conséquence de la chute de Diên Biên Phu, amenait Pierre Mendès France au pouvoir, le 18 juin 1954.

Dès lors, les événements allaient se précipiter. Après de discrets pourparlers avec Bourguiba, Mendès France fit le voyage de Tunis pour annoncer au bey l'intention de son gouvernement d'accorder à la Régence une autonomie sans restriction (discours de Carthage, 31 juillet 1954). L'essentiel était dit, mais il restait encore à négocier. Les accords qui furent signés en juin 1955 devinrent caducs avant même d'avoir été appliqués. Le Maroc ayant obtenu son indépendance par les accords de la Celle-Saint-Cloud, la Tunisie pouvait prétendre, elle aussi, à son émancipation. Le protocole du 20 mars 1956 abolissant le traité du Bardo reconnaissait l'indépendance totale du royaume de Tunis. Un an plus tard, le bey Lamine était déposé et une république proclamée, dont la présidence revint aussitôt à Bourguiba.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Michel CAMAU : professeur des Universités en science politique

- Roger COQUE : professeur des Universités, professeur émérite à l'université de Paris-I-Panthéon-Sorbonne

- Jean GANIAGE : Professeur d'histoire contemporaine à l'Université-Paris-IV-Sorbonne

- Claude LEPELLEY : chargé d'enseignement à l'université de Lille

- Robert MANTRAN : membre de l'Institut, professeur émérite à l'université de Provence-Aix-Marseille-I

- Khadija MOHSEN-FINAN : politologue, chercheuse associée au laboratoire SIRICE, université de Paris-I-Panthéon-Sorbonne

- Encyclopædia Universalis : services rédactionnels de l'Encyclopædia Universalis

Classification

Médias

Autres références

-

TUNISIE, chronologie contemporaine

- Écrit par Universalis

-

AFRIQUE (Histoire) - Les décolonisations

- Écrit par Marc MICHEL

- 12 429 mots

- 24 médias

Au moment où la Libye accédait à l'indépendance et allait grossir les rangs du groupe afro-asiatique à l'O.N.U., les questions marocaine et tunisienne faisaient irruption sur cette même scène dans des conditions infiniment plus dramatiques. Les positions de départ avaient été clairement affirmées... -

AFRIQUE ROMAINE

- Écrit par Noureddine HARRAZI et Claude NICOLET

- 9 566 mots

- 10 médias

...en main fut affirmée par les opérations d'arpentage, réalisées par les agrimensores, auxquelles furent soumises différentes portions de ce territoire. On distingue trois systèmes principaux couvrant la plus grande partie de la Tunisie actuelle où se situent les exemples les mieux connus. Du nord au... -

ALGÉRIE

- Écrit par Charles-Robert AGERON , Encyclopædia Universalis , Sid-Ahmed SOUIAH , Benjamin STORA et Pierre VERMEREN

- 41 845 mots

- 25 médias

Le FLN ayant établi ses bases arrière en Tunisie, l'aviation française décide d'y pourchasser les « rebelles » algériens et, le 8 février 1958, bombarde le village tunisien de Sakiet Sidi Youcef. Il y aura de nombreuses victimes civiles. La France se retrouve isolée sur le plan international, souvent... -

BEN SALAH AHMED (1926-2020)

- Écrit par Pierre SPITZ

- 1 033 mots

Homme politique et syndicaliste tunisien.

Né le 13 janvier 1926 dans une famille de la petite bourgeoisie de Mouknine, dans le Sahel tunisien, Ahmed ben Salah se lance, ses études terminées, dans l'action syndicale. Il se révèle rapidement comme un animateur de l'Union générale des travailleurs...

- Afficher les 44 références

Voir aussi

- ISLAM, histoire

- MIGRANTS

- DESTOUR & NÉO-DESTOUR

- SOCIALISME ARABE

- EL DJEM, anc. THYSDRUS

- ISLAMISME

- VILLAGEOISES COMMUNAUTÉS

- JEUNESSE

- UTIQUE

- ARIDE DOMAINE

- DÉSERTS VIE DANS LES

- PLANIFICATION, économie

- STEPPE

- ISLAM NORD-AFRICAIN

- ZĪRIDES LES (Xe-XIIe s.)

- ATLAS, Afrique du Nord

- IFRĪQIYYA ou IFRĪQIYA

- TELL, géographie

- UGTT (Union générale des travailleurs tunisiens)

- GAFSA

- GABÈS

- BIZERTE

- DJÉRID

- MEDJERDA

- KROUMIRIE

- IBRĀHĪM IBN AL-AGHLAB (mort en 812) gouverneur de l'Afrique du Nord (800-812)

- ḤAMMŪDA BEN MURĀD (1659-env. 1700) bey de Tunis

- ḤUSAYN IBN ‘ALĪ (mort en 1740) roi de Tunisie (1705-1740)

- MAḤMŪD, bey tunisien (1814-1824)

- KHAZNADAR

- AGHLABIDES LES (800-909)

- AHMAD, bey tunisien (1837-1855)

- BARDO TRAITÉ DU (1881)

- BANŪ HILĀL (XIe s.)

- OPPOSITION POLITIQUE

- POLITIQUE ÉCONOMIQUE

- PARTI UNIQUE

- FAMILLE DROIT DE LA

- RÉPRESSION

- URBANISATION

- AFRIQUE, géographie

- AFRIQUE DU NORD, histoire, Antiquité et Moyen Âge

- AFRIQUE DU NORD, histoire, de 1440 à 1880

- AFRIQUE DU NORD, histoire, de 1880 à 1945

- AFRIQUE DU NORD, histoire, de 1945 à nos jours

- FRANCE, histoire, de 1939 à 1958

- ROME, des origines à la République

- FRANCE, histoire, de 1815 à 1871

- FRANCE, histoire, de 1871 à 1939

- FEMMES DROITS DES

- ENSEIGNEMENT

- BON CAP

- NEFZAOUA

- CORRUPTION

- CAÏD ESSEBSI BÉJI (1926-2019)

- SAÏED KAÏS (1958- )