UNIVERSITÉ

Article modifié le

Université et société

La fonction de reproduction

Une université est un conservatoire. Elle garde les anciens livres, elle enseigne l'histoire et les œuvres des sociétés d'autrefois. Plus encore, elle contribue grandement à créer une image des civilisations passées ou lointaines en accord avec les intérêts de sa propre société, c'est-à-dire de son ordre dominant, qui a besoin d'être transformé en discours impersonnel. Ce rôle est d'autant plus consciemment assumé que l'Université a plus clairement conscience de former une élite sociale, responsable de conduire la société mais aussi d'interpréter l'ensemble des informations disponibles. Cette fonction d'interprétation n'est donc pas séparable du maintien des inégalités sociales. Il n'est pas toujours possible de dire que l'Université aggrave ces inégalités. Dans le cas de la France, par exemple, il n'en est rien. Les chances d'accès à l'enseignement supérieur sont tellement inégales (inégalité qui, au cours des années récentes, se maintient ou s'accroît au lieu de diminuer) que les étudiants de milieu populaire forment un groupe hautement sélectionné dont les résultats scolaires ne sont pas inférieurs et sont parfois même supérieurs à ceux de la moyenne des étudiants de milieu riche. Des études américaines montrent, au contraire, que l'inégalité sociale continue à se renforcer à l'intérieur de l'université. Mais l'essentiel est que le système universitaire doit de plus en plus maintenir une sélection sociale alors que la demande en enseignement supérieur se répand très rapidement. Ce maintien peut être assuré par deux mécanismes principaux. Aux États-Unis, le système universitaire s'est diversifié : un nombre rapidement croissant d'étudiants est dirigé vers des établissements à cycle court (junior ou community colleges) qui les garantit contre une chute sociale et leur permet de participer, mais sans ascension sociale, à l'élévation générale du niveau moyen d'éducation. Ce système permet à certains d'accéder à des cycles longs et à des établissements de haut prestige. Surtout, il assure la protection des institutions supérieures qui sont à la fois professionnellement excellentes et socialement élitistes. En France, au contraire, la différenciation du système est faible. Il existe bien quelques grandes écoles, de niveau élevé et de recrutement social étroit, mais, en dehors d'elles, qui accueillent quelques milliers seulement d'étudiants, le monde immense des universités est très indifférencié. Le détournement de la poussée s'opère alors de manière beaucoup plus brutale, par l'abandon en cours d'études, qui frappe plus de la moitié des étudiants et même, dans certaines disciplines, une proportion beaucoup plus élevée encore.

Ces deux ordres d'analyse doivent cependant être fortement nuancés. Ils montrent à l'évidence que l'image complaisamment répandue de l'enseignement comme instrument d'ascension personnelle, de progrès social et comme sélection des meilleurs, indépendamment du milieu social d'origine, est très éloignée de la réalité. Mais on ne peut pas en conclure que l'Université, considérée dans sa fonction de reproduction, est un instrument direct de défense de l'élite sociale. Celle-ci ne détient pas son pouvoir des études et ne l'exerce pas avant tout dans l'ordre idéologique. Les universitaires n'assument cette fonction de reproduction que dans la mesure où ils sont une « classe de service » : légistes et administrateurs, enseignants et idéologues au service de l'ordre social dominant et souvent, plus directement, de la classe dominante elle-même, ils n'en possèdent pas moins une certaine autonomie, ne serait-ce que parce qu'ils n'appartiennent pas eux-mêmes aux catégories dirigeantes. Dans un enseignement supérieur de masse, on voit ainsi se former un milieu professionnel qui peut assurer la reproduction de l'ordre culturel et social tout en se considérant comme un groupe social très indépendant, de classe moyenne, formé lui-même par mobilité sociale ascendante et se sentant des intérêts matériels et culturels très opposés à ceux de la classe dirigeante. Ce conservatisme frondeur est d'autant plus accusé que les enseignants se trouvent plus éloignés des activités économiques, et donc des milieux dirigeants.

La fonction d'adaptation

La fonction d'adaptation de l'Université est la plus évidente, semble-t-il, et pourtant c'est celle qui est le moins clairement remplie. L'Université doit préparer à des emplois futurs. Elle doit donc aussi redéfinir constamment le tableau des formations professionnelles et l'importance relative de chacune pour s'adapter par avance aux modifications prévisibles de l'emploi.

En fait, les formations données par les universités sont de trois types principaux : des fonctions professionnelles définies en fonction d'une demande extérieure à l'Université ; des formations non professionnelles, du type de liberal arts ; des formations professionnelles définies par les activités des universités et du système scolaire dans son ensemble. L'inadaptation de l'Université est évidemment extrême dans ce dernier cas. Les anciennes facultés des lettres ou des sciences en France ont préparé environ 56 p. 100 des étudiants français en 1970 dans des filières définies surtout par les catégories de l'enseignement du second degré. Leur inadaptation aux demandes externes est évidente et les débouchés dans l'enseignement ou la recherche sont naturellement très insuffisants pour absorber tous les diplômés. Une formation professionnelle définie par l'ensemble des activités sociales est beaucoup mieux adaptée ; mais, dans une économie en changement de plus en plus rapide, il est très difficile de prévoir dix ou vingt ans à l'avance l'état du marché du travail pour les emplois de niveau élevé. Une formation générale, donnant une importance centrale à l'acquisition de méthodes générales d'analyse et d'expression, assure certainement la meilleure adaptation aux emplois futurs. Il est étrange que l'opinion publique en France soit constamment saisie des dangers de la culture générale et de la nécessité de professionnaliser davantage les étudiants, alors que le regard le plus rapide sur l'organisation des universités montre qu'elles sont très étroitement professionnalisées. Au contraire, les colleges américains luttent systématiquement contre une professionnalisation précoce.

La fonction d'adaptation va bien au-delà de la préparation à l'emploi. L'Université est l'instrument d'une adaptation beaucoup plus globale de la société à ses changements. Elle a été aux États-Unis un puissant moyen d'unification, en obligeant les étudiants à sortir d'une collectivité enfermée dans sa sous-culture nationale, régionale ou religieuse. L'Université est le lieu où se forment des modèles de relations sociales, de communication, de hiérarchie. Il est difficile d'isoler les conséquences propres d'une inadaptation de l'Université, du retard de celle-ci en matière de modernisation ou de son incapacité à produire quelque modèle de relations sociales et d'expressions culturelles que ce soit. Mais c'est à juste titre, semble-t-il, que Taine ou Renan ont accusé le système universitaire français d'être responsable de certains des retards de la société française à la fin du second Empire. À l'inverse, les universités en Europe ou en Amérique latine ont joué un rôle essentiel dans le développement, au xixe et au xxe siècle, d'une classe moyenne « modernisante » et nationaliste. Enfin, dans la France contemporaine, les voix les plus diverses ont dénoncé l'inadaptation de l'Université, qui freine, au lieu de la promouvoir, la recherche de nouvelles formes de connaissance et de communication.

La fonction de production

Très limitée pendant longtemps, la fonction de production de l'Université a connu récemment un développement spectaculaire. Celle-ci est souvent le principal organisme de recherche. Dans certaines universités, les fonds de recherche constituent l'essentiel des ressources. C'est le cas de certains des établissements les plus renommés des États-Unis, comme le Massachusetts Institute of Technology. La préparation à la recherche, assurée par l'Université, ne conduit pas seulement à des fonctions universitaires. Aux États-Unis, la majorité des Ph. D. scientifiques est employée en dehors de l'Université. L'économiste F. Machlup a pu parler des Knowledge Industries, ensemble, il est vrai, hétéroclite, mais réunissant des activités économiques qui traitent de l'information et non des matières premières « naturelles ». De l'informatique au cinéma, de l'enseignement aux soins médicaux, ces activités représentent plus du quart du produit national des États-Unis – et probablement de l'Union soviétique – et croissent plus rapidement que tout autre type d'activité. La notion de « tertiaire » reçoit enfin un sens clair et utile si, au lieu d'amalgamer tous les types de « services », elle désigne les activités dont la croissance dépend avant tout de la production et de l'utilisation de la connaissance. Une telle société donne à l'instruction un rôle nouveau comme principe de hiérarchisation sociale. Il est vrai que l'instruction semble avoir déjà ce rôle dans les bureaucraties anciennes, et en particulier en Chine. Mais ce rappel montre plutôt toute la distance qui sépare une reproduction au service d'un appareil d'État et d'un ordre social et culturel et une production qui devient le moteur, le principe de changement d'une société de plus en plus technocratique et donc « méritocratique ». Si la fonction de reproduction fait de l'Université un agent de la classe dirigeante, sa fonction de production fait d'elle plus directement un élément de la classe dirigeante. D'une part, en effet, cette œuvre de production requiert des ressources, des crédits de recherche, qui sont accordés en fonction des besoins des grands appareils économiques et politiques ou en fonction de l'influence politique des divers groupes sociaux, ce qui renforce l'inégalité de traitement des divers ordres de connaissance. Les liens ainsi établis entre l'Université, les grandes entreprises et les opérations militaires du gouvernement ont été dénoncés, surtout aux États-Unis, par le mouvement étudiant. D'autre part, l'Université agit elle-même comme appareil dirigeant. Elle tend à monopoliser les ressources que la société consacre à l'éducation, à développer sa propre puissance au détriment de l'élévation optimale du niveau d'éducation ou de l'égalisation des chances. La plupart des pays industrialisés sont arrivés au moment où il leur faut choisir entre le développement de systèmes universitaires et la création d'une éducation permanente qui serait vraiment destinée à redonner des chances à ceux qui ne les ont pas eues ou à protéger ceux qui sont menacés par des changements technologiques et économiques.

Les chercheurs s'identifient parfois à la classe dirigeante ; plus souvent, ils se contentent de chercher à développer leurs moyens de travail, la puissance de leurs laboratoires, sans s'interroger sur les implications sociales de leur action. Surtout, leur rôle de production de connaissance tend à les professionnaliser de plus en plus et, par conséquent, à leur faire créer une « rhétorique » centrée sur le rôle culturel de la science et indifférente aux conditions sociales d'exercice de celle-ci. Cette rhétorique résiste aux pressions exercées par les détenteurs du pouvoir politique et économique ; elle résiste aussi, et plus vivement en général, à une contestation de sa « pureté » et aux demandes des étudiants, en matière d'éducation ou de relevancy sociale des recherches. Dans le système américain, cette double réaction a dominé le comportement des professeurs au cours de la crise universitaire, les enfermant dans un libéralisme abstrait, qui s'est presque toujours traduit par une attitude conservatrice. Une minorité de chercheurs a poussé très loin la critique de la recherche et de l'activité scientifique elle-même.

Triomphe ou déclin de l'Université

Les fonctions que tout système universitaire doit combiner de quelque manière pour exister sont assez différentes les unes des autres pour que la prise en charge simultanée par la même unité organisationnelle soit très difficile. On peut imaginer facilement un éclatement du système universitaire qui ferait se juxtaposer des instituts de recherche, des écoles professionnelles, de liens de transmission de l'héritage social et culturel. Mais ces trois fonctions peuvent, au contraire, se superposer. Un niveau de base, correspondant à une prolongation de l'enseignement secondaire, assurerait la fonction de reproduction. Telle fut, par exemple, l'idée centrale de R. Hutchins dans sa réforme du collège de l'Université de Chicago dans les années trente. Tel est le rôle des classes de préparation aux grandes écoles ou des instituts d'études politiques en France. Au-dessus viennent les études graduées, de plus en plus professionnalisées ; enfin, les instituts de recherche. Mais ces fonctions peuvent être indépendantes les unes des autres.

On voit ainsi s'opposer deux types extrêmes : le type franco-soviétique, défini par la séparation organisationnelle des fonctions ; le type américain, caractérisé par leur coexistence à l'intérieur des mêmes unités universitaires.

La situation de la Grande-Bretagne et de la république fédérale d'Allemagne est intermédiaire, mais, en fait, plus proche du type français. Elle est surtout dominée par la résistance de l'organisation universitaire à une expansion rapide et, en conséquence, par la création d'un système dualiste : universités et polytechnics en Angleterre, universités et technische Hochschulen en Allemagne. La fonction de reproduction est ici prédominante dans les centres universitaires ; la fonction d'adaptation est considérée comme inférieure et la fonction de production de la connaissance est de plus en plus assumée par des instituts indépendants. En France, l'éclatement est presque total. Il reste très marqué, même dans le domaine des sciences de la nature, où cependant les anciennes facultés des sciences jouent un rôle important dans la recherche, alors que les anciennes facultés des lettres ne jouent en cela qu'un rôle négligeable limité aux disciplines économiques et sociales. La médecine, depuis la création des centres hospitalo-universitaires (C.H.U.), offre un exemple, de tendance inverse, de réunification de plusieurs fonctions dans la même unité organisationnelle.

Le cas des États-Unis est le plus important : aucune nation n'a poussé aussi loin la généralisation de l'enseignement supérieur ; les réalisations scientifiques de ce pays le mettent au premier rang dans tous les domaines, et non seulement dans certains comme en Union soviétique ; enfin, la multiplicité des formations professionnelles y reste aujourd'hui fidèle à l'esprit de « station-service » proclamé par les grands réformateurs du système universitaire américain à la fin du xixe siècle. Quelles sont les implications de ces formules si diverses ? L'éclatement du système universitaire indique une suprématie de l'élite dirigeante et du pouvoir étatique de la société. Le monde de la production domine le monde professionnel et assure le contrôle idéologique de la population grâce à la fonction reproductrice de l'Université. Celle-ci n'est capable ni d'adaptation autonome, ni de débat politique et culturel : elle est soit essentiellement conservatrice, soit réduite à un service administratif. Dans l'un et l'autre cas, elle n'a pas de poids dans la conduite de la société. Tout au plus les enseignants-chercheurs interviennent-ils pour défendre certains avantages ou certaines libertés pour eux-mêmes. C'est seulement l'interdépendance des trois fonctions dans le même ensemble qui permet à l'Université de limiter sa dépendance à l'égard du pouvoir. L'héritage du passé sert alors de défense contre l'emprise du pouvoir présent ; l'adaptation au changement est une réponse aussi au conservatisme des instances dominantes qui cherchent à maintenir l'ordre social et culturel qu'elles contrôlent. L'existence d'un système universitaire intégré apparaît ainsi comme un signe capital de la démocratisation ; et le mouvement étudiant peut être regardé, dans de nombreux cas, comme une protestation contre son démembrement et comme un effort pour lui donner plus d'indépendance. Il est vrai que, dans un système universitaire profondément décomposé, comme en France, ce mouvement étudiant est lui-même atteint par cette décomposition et, souvent, l'aggrave. Une société ne possède un système universitaire que dans la mesure où elle a un projet politique de développement ; un tel projet lui fait défaut lorsqu'elle baptise objectivité et indépendance l'acceptation aveugle de l'emprise des forces dirigeantes et la réduction de la défense de la liberté par l'Université à la défense des libertés corporatives des universitaires. Il ne convient pas de dire que l'on assiste, dans la société moderne, au déclin général des universités ; mais il est vrai qu'à l'Ouest comme à l'Est l'Europe, où naquit (à Berlin) et se diffusa le modèle universitaire dominant du xixe siècle, semble entraînée aujourd'hui dans une impuissance générale à entrer consciemment dans la société postindustrielle, ce qui la conduit à renoncer de plus en plus à cet indispensable instrument d'action responsable qu'est l'Université.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Henry DUMÉRY : professeur de philosophie à l'université de Paris-X-Nanterre

- Pascale GRUSON : attachée de recherche au C.N.R.S.

- René RÉMOND : président de la Fondation nationale des sciences politiques

- Alain TOURAINE : directeur d'études à l'Ecole des hautes études en sciences sociales (E.H.E.S.S.).

Classification

Autres références

-

NAISSANCE DE L'UNIVERSITÉ

- Écrit par Christian HERMANSEN

- 266 mots

- 1 média

La première université, celle qu'on appelle la « mère nourricière des études », Alma Mater studiorum, naît à Bologne au xie siècle. Certains maîtres de grammaire, de rhétorique et de dialectique (les arts libéraux du trivium hérité de l'Antiquité) entreprennent alors d'y...

-

ALLEMAGNE (Histoire) - Allemagne moderne et contemporaine

- Écrit par Michel EUDE et Alfred GROSSER

- 26 892 mots

- 39 médias

Lesuniversités allemandes sont beaucoup plus vivantes que celles de France. Elles sont nombreuses – une trentaine – et, aux xviie et xviiie siècles, les souverains des États qui se constituent veulent avoir leur université comme ils ont leur résidence ou leurs manufactures. Ainsi s'expliquent... -

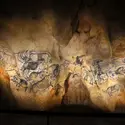

ARCHÉOLOGIE (Archéologie et société) - Histoire de l'archéologie

- Écrit par Jean-Paul DEMOULE

- 5 390 mots

- 7 médias

Les universités forment le troisième type d'institutions. Leur création par les États accompagne à la fois le développement des sciences et celui des États-nations qui doivent assurer la formation de leurs élites. C'est là que sont enseignées les disciplines les plus prestigieuses, l'archéologie gréco-romaine... -

BERGER GASTON (1896-1960)

- Écrit par Henry DUMÉRY

- 724 mots

Industriel, philosophe et administrateur, fondateur du Centre universitaire international et des centres de prospective, directeur des Études philosophiques. Ayant dû abandonner ses études à la fin de la classe de troisième, Gaston Berger les reprend volontairement à vingt-cinq ans et passe son...

-

BIBLIOMÉTRIE

- Écrit par Ghislaine FILLIATREAU

- 1 807 mots

- 1 média

...diversité de situations d’évaluation. Au niveau international notamment, les indicateurs bibliométriques, longtemps cantonnés à un rôle dans l’analyse comparée des caractéristiques nationales des pays, sont maintenant utilisés pour étudier, voire classer, des universités et des centres de recherche. - Afficher les 44 références

Voir aussi

- MÉDIÉVALES UNIVERSITÉS

- ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, droit et institutions

- ADAPTATION SOCIALE

- SAVOIR TRANSMISSION DU

- SÉLECTION CULTURELLE & SOCIALE

- ROYAUME-UNI, histoire, de 1801 à 1914

- FORMATION CONTINUE

- LYCÉE GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE

- PRIVATDOCENT

- LONDRES UNIVERSITÉ DE

- ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

- ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

- BERLIN UNIVERSITÉ DE

- ENSEIGNANTS

- ÉCOLES GRANDES

- ÉTUDIANTS

- ENSEIGNEMENT PUBLIC

- ÉDUCATION PERMANENTE

- MARCHÉ DU TRAVAIL

- TERTIAIRE SECTEUR

- DIPLÔME, enseignement

- DIRIGEANTES CLASSES

- GRANDE-BRETAGNE, histoire, de 1801 à 1914

- FRANCE, économie

- INTERDISCIPLINAIRES ou PLURIDISCIPLINAIRES RECHERCHES

- FRANCE, histoire, de 1789 à 1815

- ÉLITES

- ALLEMAGNE, histoire, de 1806 à 1945

- ENSEIGNEMENT

- ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE