URANUS, planète

Article modifié le

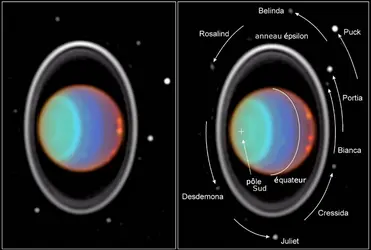

Les satellites

Avant le passage de Voyager-2, on connaissait cinq satellites d'Uranus, qui tournent tous dans le sens direct sur des orbites quasi circulaires situées – à l'exception de Miranda – dans le plan équatorial de la planète. Ces objets sont très difficiles à voir depuis la Terre. Les deux plus gros, Titania et Obéron, ont été découverts par William Herschel en 1787 ; Ariel et Umbriel étaient détectés par William Lassell en 1851 ; le plus petit et le plus proche de la planète, Miranda, était observé pour la première fois par Gerard Kuiper en 1948. Ariel, Titania et Obéron montrent dans leur spectre des raies d'absorption caractéristiques de la glace d'eau. Ces satellites sont probablement composés d'un mélange de silicates, de glace d'eau et d'autres glaces ; leur température et leur pression centrale sont trop faibles pour qu'ils possèdent un noyau en fusion.

Dix satellites nouveaux, tous situés entre Miranda et la planète, ont été décelés immédiatement sur les images prises par Voyager-2. Depuis des observatoires terrestres, deux nouveaux satellites ont été découverts en 1997, puis trois autres en 1999. Un autre satellite a été décelé en 1999 sur une image acquise en 1986 par Voyager-2. Uranus possède donc au moins vingt-et-un satellites. Cela confirme bien que l'environnement des planètes géantes est beaucoup plus « encombré » que celui des planètes telluriques.

À l'instar de ceux de Jupiter et de Saturne, les cinq plus gros satellites d'Uranus se sont révélés beaucoup plus variés et complexes que prévu. En effet, les astronomes s'attendaient à trouver surtout de nombreux cratères d'impact et très peu de traces d'activité géologique sur ces petits corps glacés. C'est exactement le contraire qui a été observé. Plus on se rapproche d'Uranus, plus la richesse des phénomènes augmente pour culminer avec le petit Miranda, qui peut être considéré comme le joyau de la rencontre avec Voyager-2.

Avant cette rencontre, l'étude de ces cinq satellites se limitait à celle de leur mouvement, à la photométrie et à la spectroscopie globales. Il n'était pas question d'obtenir la moindre résolution spatiale. Les images de Voyager-2 ont permis de déterminer avec précision leur diamètre et de vérifier qu'ils présentent toujours la même face à Uranus. Il faut toutefois être prudent dans l'interprétation des résultats : Voyager-2 n'a pu observer que leur hémisphère éclairé, qui correspond à l'hémisphère Sud. Rien ne prouve que les hémisphères Nord soient semblables : aussi bien Mars que Japet présentent des différences notables entre deux hémisphères et il est possible que des traits géologiques majeurs ne soient visibles qu'au nord et aient échappé aux observations.

Les satellites des planètes géantes sont formés d'un mélange de glaces (d'eau, de méthane, d'ammoniac et de dioxyde de carbone) et de roches. Plus la densité est faible, plus la quantité relative de glaces est grande. Les satellites d'Uranus sont plus denses (de 1,3 à 1,6 au lieu de 1,0 à 1,4) que ceux de Saturne, si l'on excepte Titan ; cela indique qu'ils possèdent moins de glaces et que le chauffage par la radioactivité naturelle des roches a dû être plus important au sein de ces satellites.

En général, un corps céleste (planète tellurique ou satellite) présente une activité géologique importante à sa surface quand il est suffisamment massif et possède un noyau très chaud. Les corps les plus massifs devraient avoir les surfaces les plus tourmentées ; c'est le cas de la Terre et de Vénus, qui sont des corps encore actifs du point de vue géologique, tandis que Mercure et la Lune sont inertes. Le gros Ganymède montre de nombreuses traces d'activité géologique et le petit Mimas est couvert de cratères. Il y a, cependant, quelques exceptions notables à cette règle : certains petits corps (par exemple, Encelade) ont une surface complexe. Il faut alors chercher la source d'énergie de cette activité géologique. La radioactivité naturelle des roches ou encore les perturbations gravitationnelles des autres satellites sur un corps soumis aux effets de marée de la planète centrale peuvent fournir d'importantes sources d'énergie (l'exemple le plus frappant est celui de Io avec ses volcans). Quand la surface d'un corps n'est pas constamment remodelée par l'activité géologique ou l'érosion, les cicatrices du bombardement météoritique s'accumulent et les cratères d'impact recouvrent ce corps. Leur étude permet de reconstituer l'histoire du bombardement.

On pense que les gros cratères d'environ 100 kilomètres de diamètre (population I) sont dus au bombardement par des débris en orbite autour du Soleil au tout début de l'histoire du système solaire et que les petits cratères de moins de 50 à 60 kilomètres de diamètre (population II) ont été produits par des débris secondaires engendrés par des collisions à l'intérieur du système des satellites. Une troisième catégorie (population III) peut être associée aux comètes. À l'aide de modèles théoriques sur les mouvements des comètes et en extrapolant à partir de l'observation des comètes qui passent au voisinage de la Terre, on estime qu'Uranus doit « capturer » de six cents à sept cents fois plus de comètes que Jupiter et environ cent fois plus que Saturne. Il s'agit, en fait, de comètes qui avaient une orbite à longue période autour du Soleil et dont la trajectoire a été modifiée par les perturbations gravitationnelles d'Uranus en une orbite à courte période repassant régulièrement au voisinage d'Uranus. À force de repasser, certaines d'entre elles percutent les satellites d'Uranus et sont responsables d'un certain nombre de cratères observés à leur surface. Ce processus ne permet cependant pas d'expliquer tous les cratères observés à la surface des satellites d'Uranus. La plupart d'entre eux ont, en fait, été produits il y a plus de 4 milliards d'années par le bombardement de membres de la famille des planétoïdes qui ont formé Uranus et Neptune (gros cratères anciens de population I) et de petits débris en orbite autour d'Uranus (plus petits cratères de population II).

La présence d'Uranus au centre du système entraîne un bombardement d'autant plus intense qu'on est plus près de la planète. Il n'est pas impossible que les satellites intérieurs d'Uranus aient été cassés plusieurs fois par ces collisions, puis reformés. Ces collisions peuvent aussi avoir fourni le matériau qui se trouve dans les anneaux.

Obéron et Umbriel présentent une importante population de cratères d'un diamètre de l'ordre de 50 à 100 kilomètres, comme on l'observe sur les terrains les plus anciens de la Lune. Au contraire, Titania et Ariel possèdent peu de cratères de cette dimension et le nombre de petits cratères croît très rapidement lorsque leur taille diminue. On doit en déduire que les surfaces d'Obéron et d'Umbriel (qui ont gardé la trace de la population I) sont plus anciennes que celles d'Ariel et de Titiana, qui auraient été remodelées par des processus géologiques ultérieurs.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- André BRAHIC : professeur de classe exceptionnelle à l'université de Paris-VII-Denis-Diderot

Classification

Médias

Autres références

-

DÉCOUVERTE D'URANUS

- Écrit par James LEQUEUX

- 300 mots

- 1 média

Musicien professionnel – il est violoniste, organiste et compositeur – et astronome amateur, William Herschel est d'origine allemande : il naît Friedrich Wilhelm Herschel le 15 novembre 1738 à Hanovre mais s'établit en Angleterre en 1756 (il sera naturalisé anglais le 30 avril 1793). Herschel...

-

EXPLORATION DES PLANÈTES GÉANTES - (repères chronologiques)

- Écrit par James LEQUEUX

- 852 mots

Janvier 1610 Galilée découvre les quatre plus gros satellites de Jupiter, qu'il nomme « astres médicéens », et que nous appelons aujourd'hui satellites galiléens : il s'agit de Io, Europe, Ganymède et Callisto.

1656 Christiaan Huygens présente sa découverte du plus...

-

ASTROLOGIE

- Écrit par Jacques HALBRONN

- 13 315 mots

...éloigné – ce qui expliquerait qu'il soit représenté sous les traits d'un vieillard – se trouva ainsi détrôné en 1781, dut abandonner son fief du Verseau à Uranus (père de Saturne dans la mythologie gréco-latine), mais, ce faisant, c'est le système des grandes conjonctions Jupiter-Saturne qui se trouve... -

DELAMBRE JEAN-BAPTISTE (1749-1822)

- Écrit par Jean-Eudes ARLOT

- 1 055 mots

- 1 média

En 1781, Delambre publie destables d'Uranus donnant les positions célestes de cette planète découverte le 13 mars de cette même année par l’astronome britannique William Herschel (1738-1822). En 1786, il présente à l'Académie des sciences un compte-rendu d'observation du passage de... -

EDGEWORTH-KUIPER CEINTURE D'

- Écrit par Patrick MICHEL

- 6 901 mots

- 2 médias

...donc aussi dû jouer un rôle important. En particulier, il est probable que durant l'accrétion des planètes externes, il y a eu à proximité des orbites d'Uranus et de Neptune un nombre non négligeable de planétésimaux de dimension comparable ou supérieure à celle de la Terre. En effet, l'obliquité de... -

ELLIOT JAMES (1943-2011)

- Écrit par Encyclopædia Universalis et Erik GREGERSEN

- 533 mots

L' astronome américain James Elliot est un des découvreurs des anneaux d'Uranus ainsi que de l'atmosphère ténue de la planète naine Pluton, deux découvertes effectuées grâce à la méthode des occultations stellaires, dont il est l'un des pionniers ; cette méthode consiste à détecter la modulation du...

- Afficher les 9 références

Voir aussi

- CHAMP MAGNÉTIQUE

- ASTROPHYSIQUE

- MIRANDA, satellite

- ÉLECTROLUMINESCENCE

- OCCULTATION, astronomie

- SATELLITES NATURELS

- HÉLIUM

- ARIEL, satellite

- TEMPÉRATURE

- CRATÈRES D'IMPACT

- ROTATION, astronomie

- COLLISION, astronomie

- OBÉRON, satellite

- UMBRIEL, satellite

- TITANIA, satellite

- VOYAGER, sondes spatiales

- ATMOSPHÈRE, planétologie

- ASTRONOMIE HISTOIRE DE L'

- ORBITE, mécanique céleste

- ANNEAUX PLANÉTAIRES

- RÉVOLUTION, mécanique céleste