- 1. De l’inoculation à la vaccination

- 2. Hauts et bas de la vaccination jennérienne

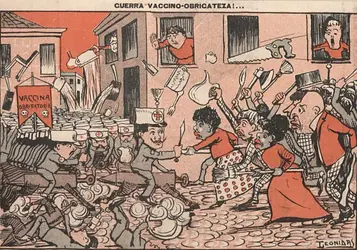

- 3. Vers l’obligation vaccinale et sa contestation

- 4. Extension de la vaccination à d’autres maladies que la variole

- 5. Vaccination et développement d’une politique universelle de santé

- 6. Construction d’attitudes antivaccination : une nouvelle ère du soupçon

- 7. Bibliographie

VACCINATION

Article modifié le

Construction d’attitudes antivaccination : une nouvelle ère du soupçon

Pendant cette sorte d’âge d’or de la vaccination – ces « Trente Glorieuses médicales » –, la France se distingue : la première Ligue nationale contre les vaccinations voit le jour en 1954, près d’un siècle après les ligues anglaises. Le contexte est alors celui d’une politique sanitaire plus volontariste en matière de vaccins, marqué par l’obligation du BCG inscrite dans la loi en 1951 (s’ajoutant à celles contre variole, diphtérie et tétanos) pour tous les enfants, avec contrôle scolaire et amendes aux parents récalcitrants. La Ligue réunit des adhérents divers, parents qui voient dans cette « obligation de trop » une entrave à la liberté individuelle ou à la « puissance paternelle », médecins défendant leur liberté de prescription, militants soutenant des théories alternatives à celle des germes ou de l’immunologie en plein essor. Une partie importante des opposants à la vaccination se trouve aussi dans des courants de pensée issus du « naturisme », très critiques vis-à-vis de la médecine moderne et de la société industrielle, dont certains préfigurent la diversité de l’écologisme à la française : on y rencontre Henri-Charles Geffroy, fondateur de La Vie claire, André Louis, à l’origine de Nature et Progrès, les Freinet, défendant une éducation « naturelle » au sens large, ou encore Pierre Fournier, qui dessine pour Hara-Kiri. On peut sans doute reconnaître à la Ligue, devenue en 1964 « Pour la liberté de vaccination », un certain rôle dans la levée de l’obligation vaccinale variolique, elle aussi très tardive en France. Malgré son nouveau nom, c’est une méfiance globale contre la vaccination que la Ligue entretient pourtant, et ses militants argumentent par des discours peu différents de ceux déjà entendus. Pointant des accidents post-vaccinaux très rarement avérés, ils dénoncent un risque d’affaiblissement des individus (voire de l’espèce humaine), et soutiennent systématiquement le rôle du « terrain » plutôt que du germe dans la survenue des maladies.

Au cours des années 1980-1990 émerge plus largement dans la société une nouvelle inquiétude face aux « effets induits » de la modernisation et de l’industrialisation : la peur de la bombe est peu à peu remplacée par celle de l’incident nucléaire après la catastrophe de Tchernobyl (26 avril 1986), érigée en symbole d’un ensemble de « technologies » et de transformations de la nature qui pourraient conduire à un désastre planétaire. Cette mentalité renforce la suspicion manifestée auparavant envers les vaccins. Dans la nouvelle « société du risque », les États en viennent à appliquer un « principe de précaution », y compris et surtout dans le domaine de la santé publique (médicaments, alimentation, pollution des sols, etc.). Un principe qui est parfois délicat dans son application comme l’a montré en France « l’affaire du vaccin contre l’hépatite B ». En 1994, en conformité avec les préconisations OMS, le ministre délégué à la Santé Philippe Douste-Blazy tient un discours assez anxiogène dans les médias sur le risque pour tout un chacun d’être exposé à ce virus, dont les voies de contamination, surtout sanguines et sexuelles, et de la mère à son enfant lors de l’accouchement, sont pourtant encore incertaines. Environ 20 millions de Français se font vacciner, des adolescents en milieu scolaire, et beaucoup d’adultes jeunes, à l’âge des premières poussées de sclérose en plaques… Un lien est fait entre la vaccination et la survenue de cette maladie auto-immune neurologique, d’origine mal connue, mais de mieux en mieux diagnostiquée dans ces années 1990. Ce lien suggère vite une causalité, et induit tout aussi vite une forte méfiance du public et d’une partie des professionnels de santé. Sous la pression du public, le nouveau ministre Bernard Kouchner suspend la vaccination scolaire contre l’hépatite B en 1998, au nom du même principe de précaution que son prédécesseur, laissant ainsi supposer une responsabilité du vaccin, qui sera ensuite infirmée par de nombreuses études. Des parents continueront longtemps de refuser ce vaccin pour leurs enfants, ce qui pose problème parce qu’il est associé dans le vaccin hexavalent avec des vaccins obligatoires.

À chaque pays sa polémique : celle-ci est persistante en France, comme celle qui dénonce (sans études probantes) la toxicité de l’adjuvant aluminique. Mais, à la même période en Angleterre, c’est le vaccin contre rougeole, oreillons et rubéole (MMR ou ROR) qui est boudé, suite à la publication dans le Lancet, en 1998, d’un article signé d’Andrew Wakefield, suggérant un lien avec l’autisme infantile. Les parents ont peur, et la rougeole connaît une forte augmentation dans certains pays qui l’avaient pourtant presque éliminée grâce à une très large couverture vaccinale. En 2004, il est établi que ce médecin, rémunéré pour montrer la causalité, n’avait pas hésité à falsifier les données de cette « étude » (officiellement rétractée par le Lancet par la suite) tout en prévoyant de commercialiser un test diagnostic de ce pseudo-syndrome autistique. Interdit d’exercice au Royaume-Uni, il est actuellement l’une des figures de l’antivaccinisme américain et vit de la vente de traitements non reconnus contre l’autisme.

Ces polémiques sont aussi le reflet d’une nouvelle volonté des citoyens d’être acteurs de leur santé, et de leur désir d’autonomie à l’égard des autorités sanitaires. L’application du principe de précaution en matière de vaccins, et a fortiori la persistance d’obligations vaccinales dans quelques pays dont la France, viennent en contradiction avec le « consentement libre et éclairé aux soins » des citoyens établi par la loi Kouchner de 2002. Nombre de citoyens qui ont un accès aisé à des informations plus ou moins validées se sentent parfaitement éclairés pour juger de l’opportunité de tel vaccin pour eux-mêmes ou leurs enfants ; ils peuvent estimer que la responsabilité de parent prime sur celle de l’État (mais l’obligation peut, à l’inverse, rassurer des parents inquiets face à un choix chargé d’une trop lourde responsabilité). Le désir d’une médecine individualisée fait aussi parfois rejeter la vaccination, pour son image de traitement de masse dans un calendrier jugé trop normé ; un pédiatre américain a ainsi eu un énorme succès en proposant dans la décennie 2000 un calendrier vaccinal individualisé aux parents. Quand les maladies contre lesquelles on vaccine semblent avoir disparu, ou quand on pense qu’elles n’arrivent qu’aux autres, pourquoi prendre le risque du vaccin ? Celui de la maladie hypothétique s’efface alors derrière la crainte de l’effet secondaire, beaucoup mieux perçu, immédiat parfois, et dont on parle abondamment dans les médias. L’incompréhension peut aussi être aggravée par le manque de vaccin contre des maladies bien réelles, qui font encore tant de victimes (sida, maladies parasitaires, cancers…) : quand ils sont promis, annoncés régulièrement par les médias, et qu’ils n’arrivent pas, le public vient à douter de la science et reste perplexe, voire soupçonneux, devant l’offre abondante de vaccins contre des maladies souvent peu visibles (rares, disparues des pays riches, ou perçues comme bénignes) et l’absence de formules efficaces contre les grands fléaux sanitaires, qui sont, eux, bien présents.

La confiance s’érode, et l’épisode de la grippe A (H1N1) de 2009 n’y est sans doute pas pour rien. Là encore, la ministre de la Santé Roselyne Bachelot se rangera, comme beaucoup de ses alter ego d’autres pays, derrière le principe de précaution dicté par les recommandations de l’OMS, prédisant une catastrophe. Elle y est d’autant plus sensible que l’affaire du sang contaminé et la mauvaise gestion de la canicule de 2003 sont encore dans toutes les têtes en France. Des vaccins sont commandés en masse pour pouvoir injecter deux fois chaque Français ; une campagne de vaccination collective se met difficilement en place, et moins de 10 % des citoyens se rendront finalement dans les gymnases. D’une part, le virus s’avère moins agressif que prévu, d’autre part, une polémique grandit encore une fois sur la toxicité de l’adjuvant utilisé, le squalène, et la confusion s’aggrave quand on propose à certains des vaccins sans adjuvant… Pour la première fois, les informations et rumeurs circulent vite et loin grâce à Internet, et les réseaux sociaux sont une très efficace caisse de résonance pour les théories du complot qui fleurissent sur des thèmes anciens un peu revisités – la pandémie qui serait « programmée par l’OMS », l’enrichissement des laboratoires, voire des ministres.

Devant une telle diversité d’opinions, de sentiments, de croyances, qui suivent pourtant une typologie globale inscrite dans un temps long, il est tentant de chercher à tracer le portrait-robot du citoyen méfiant vis-à-vis de la vaccination. L’exercice est difficile, et beaucoup d’enquêtes sociologiques l’ont montré : on doit distinguer des degrés dans la méfiance, allant de la simple crainte de la piqûre ou d’un vaccin en particulier au militantisme antivax global, et prendre en compte le contexte politique. Il semble que les femmes expriment plus souvent que les hommes une peur ou un scepticisme sur l’utilité de la vaccination, sans doute en lien avec leur fort investissement dans le suivi de la santé des enfants ; en régime d’obligation, le vaccin est renforcé dans sa nature de « médicament politique », et son acceptation ou son rejet sont des reflets assez fidèles de l’adhésion ou la défiance envers la politique sanitaire, et vis-à-vis du pouvoir plus largement. Le niveau socio-culturel est faiblement indicatif, mais certaines études montrent que les classes moyennes, à niveau d’étude intermédiaire, sont plus méfiantes que les catégories très défavorisées ou à l’opposé très aisées et(ou) très éduquées.

La dimension partisane n’est guère plus tranchée : il y a autant d’antivax à droite qu’à gauche. À gauche, chez les militants les plus aguerris, l’hostilité aux vaccins rejoint un naturalisme ou un écologisme radical qui tient pour suspect tout produit de synthèse issu de l’industrie pharmaceutique. À droite, elle s’exprime surtout via un individualisme forcené qui rejette les lois du « troupeau » au nom des libertés individuelles ou dénonce l’illégitimité et la corruption de l’État vaccinateur. Par ailleurs, la méfiance vaccinale est plus élevée chez les abstentionnistes réguliers que dans le reste de la population. Au-delà de ces sensibilités, une nébuleuse se dessine qui tente d’échapper aux coercitions du « système » et qui verse volontiers dans le complotisme.

La religion, qui a eu une forte part dans les oppositions des débuts des pratiques vaccinales, joue un rôle plus modeste actuellement. Aucune des grandes religions ne tient de position « officielle » contre la vaccination, et les autorités islamiques et chrétiennes ont même clairement encouragé à la vaccination anti-Covid. En revanche, des mouvements radicaux ou sectaires s’expriment régulièrement en marge de ces grandes religions, sur l’argument qu’on ne peut aller contre le destin voulu par Dieu, ou par rejet d’une science « diabolique », mais surtout par des réticences morales : par exemple l’emploi de cellules fœtales humaines dans la fabrication de certains vaccins viraux est dénoncé, ou l’usage de vaccins contre les infections sexuellement transmissibles condamné comme « incitation à la débauche ». Ces franges très minoritaires en nombre sont pourtant radicales dans leurs arguments, comme l’ont montré récemment la communauté juive ultraorthodoxe à New York en 2019, celle des « reréformés » des Pays-Bas, ou encore celle de la Fraternité Saint-Pie-X en France, qui ont été associées au départ d’épidémies de rougeole. On peut évoquer aussi les meurtres de vaccinateurs par les talibans afghans ou pakistanais, qui freinent l’élimination de la polio dans cette dernière région du monde où elle sévit encore, même si dans ce cas particulier des motifs plus politiques semblent se superposer aux arguments purement religieux.

Le modèle économique de fabrication des vaccins qui associe depuis le début des années 2000 l’industrie pharmaceutique, la recherche académique et les start-up biotechnologiques, avec ou sans l’aide de financements publics, est parfois critiqué. Il est désormais loin le temps où chaque État produisait ses vaccins, pour un prix modique, au profit d’une population fière de participer à une forme de « modernité » sanitaire en tendant le bras. Au moment où le modèle ancien est entré en crise, à la fin des années 1960, la confiance s’est érodée, au moins dans les pays occidentaux, jusqu’au paroxysme de défiance engendré par la fausse pandémie de grippe A en 2009. C’est pourtant à l’occasion d’une véritable et redoutable pandémie, celle de la Covid-19, dix ans plus tard, que le nouveau modèle peut se prévaloir de son utilité. En moins de deux années, une batterie complète de vaccins a été mise au point selon des technologies innovantes (vaccins à ARN messager, vaccins ADN à vecteurs viraux), testée par des procédures sécurisées, bien que raccourcies, et produite en grande quantité pour faire face à cette maladie émergente. Bien des défis demeurent : prévention des futures pandémies, accès aux nouveaux vaccins high-tech dans les pays pauvres, mise en débat du droit en matière de propriété intellectuelle, redéfinition des bonnes pratiques prophylactiques, préservation des libertés individuelles, pharmacovigilance toujours plus exigeante, maladies prioritaires, part du financement privé/public, etc. Les citoyens n’ont pas toujours accueilli ces vaccins modernes avec l’enthousiasme attendu, et la méfiance s’est exprimée à une échelle planétaire par les réseaux sociaux, parfois sous des formes complotistes. Des oppositions de nature politique se sont manifestées en France par exemple, quand une obligation vaccinale pour certaines professions a été imposée, et qu’ont été instaurés pour la vie publique un « passe sanitaire » puis un « passe vaccinal ». La Suisse a dû recourir à deux votations pour imposer un dispositif similaire ; l’Allemagne a également connu des manifestations importantes et répétées, souvent menées par des Querdenken (« contestataires »), considérant la liberté individuelle (ici vaccinale) comme un droit absolu. Rien de très nouveau dans les slogans de ces manifestants, surtout dans les pays riches : ils témoignent souvent, à côté d’autres motivations, d’une part, d’une difficulté ou d’un refus à envisager le collectif et, d’autre part, d’une propension à préférer la croyance ou l’opinion – sous la forme assez nouvelle de ces « infox » sur la manipulation génétique, l’insertion de puces 5G, la magnétisation… que véhiculeraient les vaccins – aux faits et démonstrations issus d’une démarche scientifique.

Face aux épidémies du futur, il faudra pourtant trouver une gouvernance efficace, et définir ce que pourrait être un biopouvoir acceptable, toléré comme légitime dans une démocratie sanitaire où la remise en cause de l’expertise est au cœur des débats. L’ère du « tout vaccin » est sans doute close, bien qu’il n’y en ait jamais eu autant de disponibles qu’aujourd’hui. On promet aussi des vaccins à la carte ou individualisés, en particulier pour prévenir ou guérir des pathologies non infectieuses comme les cancers, mais là se situe sans doute la frontière entre la démocratie et l’utopie sanitaires.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Françoise SALVADORI : docteure en pharmacie, docteure ès sciences, maître de conférences en immunologie, université de Bourgogne

- Laurent-Henri VIGNAUD : enseignant-chercheur, maître de conférences en histoire moderne, université de Bourgogne

Classification

Médias

Autres références

-

CALENDRIER VACCINAL

- Écrit par Gabriel GACHELIN

- 2 597 mots

- 1 média

Depuis la « vaccine », élaborée par Edward Jenner en 1796 pour prévenir la variole, on dispose d’une multiplicité croissante de vaccins contre nombre de maladies infectieuses. Chaque vaccin possède ses particularités d’activité et de prescription. Médicaments de prévention contre...

-

ANTHROPOLOGIE DES ZOONOSES

- Écrit par Frédéric KECK et Christos LYNTERIS

- 3 955 mots

- 4 médias

...avec les animaux, étudiés par l’ethnozoologie, font partie des modes d’interaction mobilisés dans une crise sanitaire causée par une zoonose. Ainsi la vaccination contre la brucellose en Mongolie implique de connaître les conceptions locales de l’élevage pastoral en fonction des transformations du paysage... -

BACTÉRIOLOGIE

- Écrit par Jean-Michel ALONSO , Jacques BEJOT , Michel DESMAZEAUD , Didier LAVERGNE et Daniel MAZIGH

- 18 335 mots

- 11 médias

...possibilité d'immuniser contre une maladie par l'injection du microbe atténué : des cultures vieillies d'une bactérie entraînent, chez l'animal, une maladie peu grave ; mais cet animal est devenu réfractaire au microbe virulent : il est immunisé. C'est le principe des vaccinations. -

CANCER - Cancer et santé publique

- Écrit par Maurice TUBIANA

- 14 762 mots

- 8 médias

...la lenteur de l'évolution des lésions, il est inutile de le pratiquer plus souvent) et leur traitement permet d'éviter l'apparition de cancer invasif. Des vaccins existent contre les variétés de papillomavirus les plus fréquemment en cause. Cette vaccination peut avoir un rôle préventif important,... -

CANCER - Cancers et virus

- Écrit par Sophie ALAIN , François DENIS et Sylvie ROGEZ

- 5 660 mots

- 6 médias

Pour les tumeurs viro-induites, quand le lien est très fort, des vaccins dirigés contre le virus peuvent être efficaces pour combattre la tumeur. On distingue des vaccins prophylactiques et des vaccins curatifs. - Afficher les 53 références

Voir aussi

- CONTAMINATION

- TOXICITÉ

- VACCINS & SÉRUMS

- INSECTICIDES

- VACCINATION ANTIVARIOLIQUE

- PHARMACIE & INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE

- AUTISME

- BCG (bacille bilié de Calmette et de Guérin)

- ICTÈRE ou JAUNISSE

- SANTÉ DANS LE MONDE

- POLITIQUE SANITAIRE

- TALIBANS

- PÉNICILLINE

- PANDÉMIES

- TYPHOÏDE

- CONTAGION

- ÉPIDÉMIES

- HÉPATITE B

- ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, histoire, de 1945 à nos jours

- MÉDECINE HISTOIRE DE LA

- DÉFENSE IMMUNITAIRE

- MÉDECINE PRÉVENTIVE ET PRÉVENTION MÉDICALE

- VACCINE

- SQUALÈNE

- CONSPIRATIONNISME ou COMPLOTISME ou COMPLOT THÉORIES DU

- BACHELOT ROSELYNE (1946- )

- SABIN ALBERT (1906-1993)

- WAKEFIELD ANDREW (1956- )