VALOIS

Article modifié le

La maison de Valois a occupé le trône de France de 1328 à 1589, c'est-à-dire de l'avènement de Philippe VI, fils de Charles de France, comte de Valois (d'où la dynastie tirera son nom) et petit-fils de Philippe III le Hardi, à la mort d'Henri III.

Les Valois, branche cadette de la dynastie capétienne, se divisent eux-mêmes en Valois-Orléans, représentés par Louis XII, petit-fils de Louis, duc d'Orléans, qui régnera de 1498 à 1515, et en Valois-Angoulême, avec l'avènement de François Ier, arrière-petit-fils du même Louis, duc d'Orléans, qui régnera de 1515 à 1547 et aura pour successeurs son fils Henri II (1547-1559) et les trois fils de ce dernier, François II (1559-1560), Charles IX (1560-1574) et Henri III (1574-1589).

L'accession des Valois à la couronne ouvre une ère nouvelle dans l'histoire de la France, où les crises les plus graves qu'elle ait connues alternent avec des périodes de faste sans égales. Leur présence sur le trône recouvre la période de la guerre de Cent Ans, des guerres d'Italie et des guerres dites de religion, mais elle se situe aussi au moment où le Moyen Âge finissant jette ses derniers feux pour faire place à la Renaissance dont l'éclat auréole au xvie siècle leur règne, en même temps que leur vision du monde s'élargit aux dimensions des grandes découvertes. On ne fera qu'un bref rappel de ce qu'ont été et de ce qu'ont fait les premiers rois Valois, tout proches qu'ils sont encore des derniers Capétiens directs, pour mettre l'accent sur ceux des deux maisons d'Orléans et d'Angoulême qui ont marqué d'une si forte empreinte le xvie siècle français.

La consolidation de la monarchie

Un style nouveau de gouvernement

Désigné par l'assemblée des barons et prélats du royaume réunis pour donner un successeur à Charles le Bel, dernier des Capétiens directs, et choisi par elle contre les deux autres prétendants à la couronne, Philippe, comte d'Évreux, et Édouard III, roi d'Angleterre, – sans que d'ailleurs l'on ait alors évoqué les dispositions de la loi salique –, Philippe, comte de Valois, est sacré roi de France sous le nom de Philippe VI, le 29 mai 1328. Dès son avènement, il imprima un caractère nouveau au gouvernement du royaume, où le goût du faste et l'esprit chevaleresque qui seront la marque de la lignée des Valois s'allient au souci de redonner aux grands seigneurs un rôle essentiel dans la conduite des affaires. Le premier roi Valois sait, d'autre part, qu'il peut s'appuyer sur un ensemble d'institutions qui se sont progressivement dégagées de l'ancienne curia regis et garantissent désormais le plein exercice de la justice royale, la levée régulière des subsides et la mise en place d'une armée sûre : dès 1333, il s'enthousiasme à l'idée de s'engager dans une nouvelle croisade.

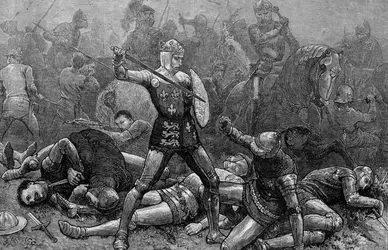

Mais le danger était aux portes du royaume lorsqu'en 1337 éclate le conflit avec l'Angleterre au sujet de la possession de la Guyenne. Par deux fois au cours de la guerre de Cent Ans, la France vaincue saura, après les désastres de Crécy et de Poitiers d'une part, d'Azincourt d'autre part, se doter des moyens qui lui permettront, sous les règnes réparateurs de Charles V, puis de Charles VII, non seulement de sauvegarder son existence mais de sortir plus forte d'une lutte où elle avait paru s'épuiser.

La monarchie à l'épreuve

La défaite de Philippe VI à Crécy en 1346 et la prise de Calais par Édouard III en 1347 ayant soulevé l'indignation des populations, Philippe VI, qui n'avait jamais manqué depuis son avènement de procéder à la consultation fréquente de notables et surtout de représentants des villes, décide de réunir une assemblée des trois états, procédure à laquelle il faudra recourir également au lendemain du désastre de Poitiers (1356) ; mais, cette fois, le roi Jean II le Bon (règne 1350-1364) est prisonnier des Anglais à Londres et les états généraux de 1356-1357 émettent la prétention d'assurer eux-mêmes la levée des subsides qui leur sont demandés, de décider eux-mêmes de leur nouvelle réunion et surtout de désigner les personnes qui composeront le conseil du roi. Il y avait là une tentative de contrôle du pouvoir royal qui risquait de porter une atteinte grave au principe même de la monarchie, tentative à laquelle saura s'opposer Charles V (r. 1364-1380) ; ses initiatives heureuses en matière de finances, suivies, grâce au connétable Du Guesclin, du redressement de la situation militaire, permettront le rétablissement dans son intégrité de l'autorité du souverain ; cette autorité fut elle-même magnifiée par un ensemble de traités, comme le Songe du vergier demeuré anonyme ou le Traité du sacre de Jean Golein, rédigés à la demande du roi.

Sous son successeur, Charles VI (r. 1380-1422), qui sombre dans la folie à vingt-quatre ans en 1392 après douze ans d'un règne que n'ont épargné ni les prétentions des oncles du roi, ni les soulèvements populaires à Paris (révoltes des Maillotins, 1382, et des Cabochiens, 1413), ni la rivalité des Armagnacs et des Bourguignons, la reprise de la guerre anglaise aboutit à la catastrophe d'Azincourt (1415) et à la signature du traité de Troyes (1420) qui consacrait l'union des deux royaumes de France et d'Angleterre avec, à leur tête, Henri VI, le jeune roi d'Angleterre de la maison de Lancastre, qui s'appuie sur les Bourguignons eux-mêmes maîtres de Paris. Mais le dauphin Charles, dont la naissance légitime est contestée par la propagande anglaise et qui est qualifié par celle-ci de « roi de Bourges », considère comme inacceptables les clauses du traité de Troyes ; les théoriciens du pouvoir royal, entre autres Jean de Terre Vermeille, appuient son action sur le plan du droit en posant le principe de l'indisponibilité de la couronne, tandis que Jeanne d'Arc entreprend en 1429 sa chevauchée victorieuse jusqu'au sacre de Charles VII à Reims (17 juill. 1429). Solidement rétabli sur son trône, Charles VII allait pouvoir, entouré de sages conseillers, restaurer son autorité par une série de réformes dont les plus importantes seront la création d'une armée permanente (ordonnances de 1445 à 1448, avec les compagnies d'ordonnance et les francs archers), la réorganisation de l'administration financière pour un meilleur rendement des revenus du domaine (finances ordinaires) et la levée permanente des subsides (finances extraordinaires).

Le redressement définitif

L'œuvre de redressement entreprise par Charles VII devait être poursuivie et accélérée par son successeur Louis XI (r. 1461-1483) sur le double plan intérieur et extérieur. Avec le rétablissement de la paix, le royaume connaît une forte remontée démographique et une nouvelle expansion économique, que le roi encourage personnellement par la création de foires et de manufactures. Il s'assure un meilleur service des agents royaux en établissant l'inamovibilité des offices (1467), met au pas les grands féodaux coalisés dans la Ligue du bien public (1465) et ne réunit qu'une seule fois (1468) les états généraux ; il rétablit enfin l'autorité du pouvoir royal sur l'Église en abolissant la pragmatique sanction de Bourges promulguée en 1438 et jette les bases d'un concordat avec le Saint-Siège (1461). À l'extérieur, il mène, avec l'aide des Suisses, une lutte implacable contre le duc de Bourgogne, Charles le Téméraire, et réunit à la couronne, outre la Bourgogne, la Picardie, l'Artois, la Franche-Comté et la Provence : à sa mort, il était sans conteste le souverain le plus puissant de la chrétienté, maître d'un royaume dont les épreuves avaient permis à ses prédécesseurs et à lui-même de faire une nation consciente de son unité et un État déjà centralisé.

Son fils Charles VIII n'ayant que treize ans, Louis XI avant sa mort avait pris soin de confier la garde du royaume à sa fille Anne, épouse du sire de Beaujeu. Pour affirmer leur autorité, les régents réunirent en 1484 les états généraux, constitués pour la première fois en une assemblée véritablement représentative, et surent réduire une nouvelle coalition des grands du royaume conduite par le duc de Bretagne, dont la fille, Anne, épousera en 1491 Charles VIII ; ce mariage, obtenu après le renoncement de Maximilien d'Autriche, préparait ainsi la réunion du duché à la couronne.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Michel FRANÇOIS : membre de l'Institut, directeur de l'École nationale des chartes

Classification

Médias

Autres références

-

ANJOU

- Écrit par Gabriel LLOBET

- 626 mots

Ancienne province de France dont l'essentiel a formé le département du Maine-et-Loire (chef-lieu : Angers). Riche en vestiges néolithiques, l'Anjou était peuplé par les Andes au temps de César. Dans la seconde moitié du ixe siècle, il souffre particulièrement des pillards normands...

-

ANNE DE BRETAGNE (1477-1514) duchesse de Bretagne (1488-1514) et reine de France

- Écrit par Jean FAVIER

- 369 mots

Fille de François II, duc de Bretagne, et de Marguerite de Foix, Anne devint duchesse de Bretagne à la mort de son père conformément à une décision prise par les états convoqués à cette fin en 1486. Par le traité du Verger (19 août 1488), le roi Charles VIII avait donné son accord et...

-

ANNE DE FRANCE, dite LA DAME DE BEAUJEU (1462-1522)

- Écrit par Encyclopædia Universalis

- 319 mots

Fille aînée de Louis XI et de Charlotte de Savoie, Anne de France fut régente du royaume pendant la minorité de son frère Charles VIII, de 1485 à 1491, avec son mari Pierre de Bourbon, sire de Beaujeu.

Une intelligence politique aiguë, alliée à une grande énergie, la rendit capable de surmonter...

-

BERRY JEAN DE FRANCE duc de (1340-1416)

- Écrit par Jean FAVIER et Danielle GABORIT-CHOPIN

- 801 mots

Troisième fils de Jean II le Bon, roi de France, et de Bonne de Luxembourg (eux-mêmes amateurs d'art), Jean devient comte de Poitiers en 1356 et duc de Berry en 1360. Otage en Angleterre, pour le paiement de la rançon de Jean le Bon, le duc de Berry fut un homme politique sans envergure et un...

- Afficher les 52 références

Voir aussi