VÉGÉTATION

Article modifié le

Dans les divers pays, le langage a toujours distingué certains types de végétation. On n'a pas besoin de connaître le nom des plantes pour parler de forêt, de lande, de maquis, de savane, de steppe, de pelouse. Étudier la végétation revient à décrire le « paysage végétal ».

On confond souvent flore et végétation, réalités pourtant très différentes pour le botaniste : la flore est l'ensemble des plantes composant la végétation et identifiées au moyen de « catalogues » ou dans des « flores » ; au contraire, la végétation s'intéresse à la forme, à la « physionomie » des plantes et surtout à leurs groupements. La végétation sera luxuriante, dense, clairsemée, tous caractères indépendants de la flore ; celle-ci sera pauvre si la même espèce est abondamment représentée, comme dans une forêt de sapins ; en revanche, une pente rocheuse à végétation clairsemée peut avoir une flore riche comportant beaucoup d'espèces différentes.

En un lieu déterminé faisant l'objet d'une étude, une « dition » (un canton par exemple), il est possible de séparer divers types de groupements végétaux qui, en général, se voient sur le terrain car ils ont une physionomie particulière ; ces groupements sont des « formations végétales », ou « synécies ».

L'étude de la liste des plantes de chacune de ces unités physionomiques fait apparaître la notion d' association végétale, mot mal choisi, car si les plantes sont ensemble, c'est qu'elles peuvent vivre dans les conditions de milieu de la dition : elles sont autant concurrentes qu'associées. La physionomie de ces groupements est primordiale et les formes biologiques plus intéressantes que les plantes elles-mêmes. Ces formes biologiques, comportant des caractéristiques physiologiques semblables, sont sous la dépendance du sol et surtout des facteurs climatiques : température, humidité, luminosité. On comprend donc la similitude des formations végétales sous des climats analogues : les forêts caducifoliées d'Europe ressemblent fort à celles des régions atlantiques et septentrionales de l'Amérique du Nord ; dans sa physionomie, la forêt équatoriale du Congo ressemble à celle de l'Amazone, bien que les espèces composantes soient différentes.

La végétation peut être considérée soit comme une entité statique, simple description de son état actuel, soit comme un système dynamique, si on considère sa transformation sous l'action des agents extérieurs, l'homme en particulier. Ce sont des données paléofloristiques et paléoclimatiques (cf. paléoclimatologie, palynologie, tourbières) des dix mille dernières années, obtenues par les méthodes de l'analyse pollinique, qui constituent les bases indispensables pour comprendre cette évolution dynamique.

Dans le premier cas – statique –, la représentation cartographique des formations dans le monde fait ressortir une zonation calquée sur les zones climatiques. Dans le second cas – dynamique –, elle met en évidence la notion de séries. Cette cartographie développée dans une perspective climatologique et écologique permet, à petite échelle, de représenter de façon précise les ensembles de formations végétales et, à grande échelle, de faire apparaître les caractères propres à chaque région, et d'en faciliter la mise en valeur.

Classification et étude statique

La classification des types physionomiques de la végétation a naturellement tenté de nombreux auteurs. Celle qu'a adoptée après plusieurs essais (1964, 1965, 1971) le Comité de l'U.N.E.S.C.O., auquel participent des spécialistes de diverses régions du monde, comprend cinq classes de formations (forêts fermées, forêts claires, buissons et fourrés, sous-arbrisseaux et landes basses, végétation herbacée), divisées chacune en sous-classes (sempervirentes, décidues, xéromorphiques) à l'intérieur desquelles se distinguent des groupes, des formations, des sous-formations.

Cette variété du tapis végétal à la surface du globe est due à trois facteurs essentiels. Le facteur climatique d'abord : sur une carte générale de la végétation mondiale, on voit immédiatement une disposition des grands ensembles continentaux plus ou moins parallèles aux zones climatiques. Dans ce cadre climatique, la nature physique, chimique et biochimique du sol intervient en second lieu pour différencier le tapis végétal et y créer une mosaïque de formations diverses. Enfin, sous l'action humaine, de vastes territoires sont cultivés ou transformés à l'emplacement d'anciennes forêts ou d'anciennes formations herbacées.

L'action du climat peut être étudiée par l'emploi des diagrammes ombrothermiques. Établis en fonction des précipitations P en millimètres et de la température moyenne t en degrés centigrades, ils permettent de déterminer l'hypersécheresse P < t, la sécheresse, P < 2 t, la subsécheresse P < 3t (méthode Bagnouls et Gaussen, cf. aireméditerranéenne). L'emploi de l'indice xérothermique qui correspond au nombre de jours réellement secs durant la période sèche et qui fait intervenir l'humidité atmosphérique s'est révélé très valable dans les pays tropicaux, subtropicaux et méditerranéens (Gaussen).

Pour expliquer l'action du sol, à l'intérieur d'une zone climatique, on doit analyser dans le détail la nature des sols (calcaires, siliceux ou salés, acides ou non, entre autres), leur profil, leur profondeur, leur biologie.

Certaines plantes dites plantes indifférentes ne sont pas sensibles à la nature chimique du sol. D'autres au contraire en sont des « indicatrices ». Les plantes dites calcifuges ou silicicoles redoutent les sols calcaires (châtaignier) ; les calcicoles le recherchent et même s'y cantonnent ; dans les pays de climat humide, le calcaire procure une certaine sécheresse physiologique, ce qui explique que le chêne vert est calcicole jusqu'aux Pyrénées alors que plus au sud, il pousse sur tous les sols. Les sols riches en certains éléments chimiques (serpentine, cuivre par exemple) portent une flore spécifique (flore cuprique du Katanga) ; les reposoirs à bestiaux, riches en nitrates, portent des nitrophiles ou rudérales (orties et chénopodes) ; les terrains salés ont une flore très particulière.

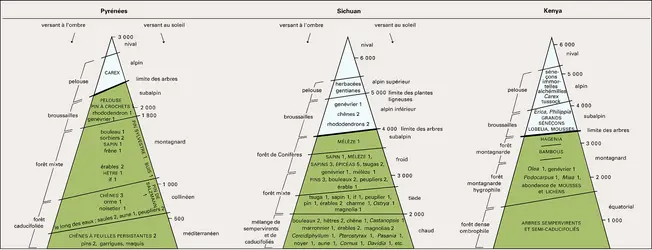

Les montagnes offrent des conditions qui leur sont propres ; un gradient de refroidissement se produit par suite de la raréfaction progressive de la pression atmosphérique. Cela crée des conditions climatiques différentes du bas au sommet des montagnes. La végétation forme des ceintures superposées appelées « étages de végétation » dont les dénominations classiques sont dans les pays d'Europe : étages méditerranéen, collinéen, montagnard, subalpin, alpin, avec en général des zones de transition. L'exposition des versants perturbe l'étagement en altitude et l'accumulation de l'air froid en hiver dans les vallées par temps calme peut provoquer une inversion d'étage.

Dans les pays tempérés de l'Europe, on observe un certain parallélisme entre les zones de végétation du sud au nord dans les plaines et les étages de végétation sur les montagnes. Ce parallélisme classique n'est valable que dans ces pays. Il résulte des grandes glaciations qui avaient repoussé presque jusqu'à la Méditerranée la flore des pays arctiques actuels ; lors du réchauffement postglaciaire, certaines de ces plantes ont suivi le recul des glaciers dans les plaines jusqu'en Scandinavie, alors que d'autres se sont réfugiées sur les pentes des montagnes. Il n'est pas question de retrouver ce parallélisme dans les pays tropicaux. Par exemple, en Afrique centrale, à la forêt ombrophile succèdent, en plaine, des formations sèches, et sur les montagnes on enfonce jusqu'aux genoux dans des sphaignes humides.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Henri GAUSSEN : professeur honoraire à la faculté des sciences de Toulouse, correspondant de l'Institut, membre de l'Académie d'agriculture

Classification

Média

Autres références

-

ADVENTICES

- Écrit par Marcel BOURNÉRIAS

- 805 mots

Étymologiquement, une plante qui s'ajoute à un peuplement végétal auquel elle est initialement étrangère est une plante adventice (lat. adventicium, supplémentaire). On distingue les adventices réellement étrangères (exotiques), spontanées dans des régions éloignées (érigéron du Canada),...

-

AFRIQUE (Structure et milieu) - Biogéographie

- Écrit par Théodore MONOD

- 5 703 mots

- 19 médias

Suspendue aux flancs de l'Ancien Monde comme un « gigantesque point d'interrogation » – selon la pittoresque formule de Weulersse – l'Afrique représente le quart de la surface des terres émergées.

De tous les continents c'est à la fois le plus massif (1 400 km2 pour...

-

AGRICULTURE URBAINE

- Écrit par Jean-Paul CHARVET et Xavier LAUREAU

- 6 274 mots

- 8 médias

...urbains manifestent également, au travers de leurs associations, le souhait de voir se développer des « îlots de fraîcheur » à l’intérieur des villes – la végétation permettant de réguler la température en absorbant d’une part une partie du rayonnement solaire et en dissipant d’autre part la chaleur par... -

ALLEMAGNE (Géographie) - Aspects naturels et héritages

- Écrit par François REITEL

- 8 285 mots

- 6 médias

Sur le plan de la nature et de la répartitionde la végétation, l'Allemagne présente tous les caractères d'une zone de transition. Climat, relief, roches, sols, activités humaines expliquent sa répartition. À l'origine, la forêt domine presque partout. La fin des glaciations a provoqué une conquête... - Afficher les 44 références

Voir aussi

- CLIMATIQUES FACTEURS

- CARTES GÉOGRAPHIQUES

- XÉROTHERMIQUE INDICE

- CLIMATS

- FLORE

- GRAPHIQUE REPRÉSENTATION

- RÉPARTITION DES FLORES & DES FAUNES

- SÉRIE DE VÉGÉTATION

- ASSOCIATIONS VÉGÉTALES

- ANTHROPISATION

- ÉTAGE DE VÉGÉTATION

- FORMATIONS VÉGÉTALES

- TYPES BIOLOGIQUES ou FORMES BIOLOGIQUES, botanique

- OMBROTHERMIQUE DIAGRAMME