VENINS

Article modifié le

Les effets des venins

L'analyse individuelle des divers composants toxiques des venins ne donne qu'une idée imparfaite de leurs effets. Elle laisse entrevoir la gravité des effets lorsque ces composants agissent ensemble, d'autant que certains venins contiennent des molécules qui additionnent leurs effets (synergie). On peut ainsi facilement concevoir une réaction inflammatoire locale puis diffuse associée à des troubles circulatoires et nerveux, suivie d'une nécrose tissulaire au point d'inoculation. Les tableaux cliniques peuvent ainsi devenir dramatiques par cumul d'effets, d'autant que l'action conjointe de certaines molécules amplifie les effets de l'une ou plusieurs d'entre elles (potentialisation). Ces deux phénomènes de synergie et de potentialisation ont été observés avec les venins de serpents. Les mambas (genre Dendroaspis) possèdent un venin dont certaines toxines (les dendrotoxines) entraînent, au niveau des jonctions neuromusculaires, la libération d'acétylcholine alors que d'autres (les fasciculines) inhibent la cholinestérase qui détruit l'acétylcholine par hydrolyse. Il en résulte, au niveau de la jonction neuromusculaire, une augmentation d'acétylcholine dont l'action est artificiellement prolongée, ce qui induit un syndrome dit muscarinique (stimulation des activités sécrétoires). D'autres venins déclenchent un phénomène toxique initial qui lui-même entraîne des perturbations fonctionnelles indépendantes de la neurotoxicité. Par exemple, les neurotoxines des venins de scorpions, actives sur le système nerveux périphérique et particulièrement sur le système végétatif, déclenchent la libération de médiateurs de l'inflammation (cytokines) et, par là même, des effets viscéraux, pulmonaires et cardio-vasculaires. Enfin, la sensibilité aux venins des espèces animales présente elle-même une grande diversité, constatée mais rarement expliquée.

L'objectif premier d'une morsure ou d'une piqûre venimeuse semble bien être l'immobilisation de la victime, qu'il s'agisse d'une proie à capturer puis à consommer ou d'un prédateur à neutraliser ou à faire fuir. Dans ce dernier cas, l'effet dissuasif de la douleur provoquée lors de l'injection de venin est un élément important. L'immobilisation par paralysie peut constituer la première étape d'une fonction de nutrition indirecte : ainsi, certains hyménoptères (pompiles) paralysent un autre arthropode (araignée) à seule fin d'y déposer un œuf dont la larve trouvera, dès son éclosion, une proie immobilisée mais vivante pour se nourrir. Dans cet exemple, il s'agit d'une prédation très spécialisée, au point que la présence du prédateur implique nécessairement celle, dans le même biotope, d'une espèce bien définie d'« hôte proie ».

Chez les animaux venimeux passifs, l'effet dissuasif global du venin est l'élément principal des effets apparents du venin. La sécrétion est soit véritablement toxique (cas des amphibiens), soit répulsive par son odeur ou son goût (sécrétions irritantes des myriapodes diplopodes ou de certains coléoptères). Cette fonction de défense vis-à-vis des prédateurs paraît largement prédominante chez ce type d'animaux.

Chez les espèces venimeuses actives, la fonction venimeuse peut aussi apparaître comme une fonction de protection. Par exemple, les poissons épineux et les échinodermes n'utilisent pas leur appareil venimeux pour capturer leurs proies. De plus, l'envenimation apparaît souvent comme la conséquence d'un contact involontaire entre la victime et l'animal venimeux. Même lorsque l'animal venimeux passe à l'attaque, il peut arriver que la fonction de défense soit essentielle et que la victime ne constitue pas une proie : ainsi, les abeilles enveniment collectivement tout individu menaçant la ruche mais ne consomment pas leurs victimes. Chez d'autres espèces venimeuses prédatrices, comme les scorpions, l'envenimation est facultative et n'a lieu que si la proie n'a pu être complètement maîtrisée par les pédipalpes du scorpion. Seuls les animaux venimeux à appareil vulnérant oral enveniment d'emblée leur proie ( serpents, araignées). Dans ces cas, les venins sont riches en diverses protéases qui assurent une véritable pré-digestion. Dans les venins de vipéridés, des mécanismes de potentialisation de toxines existent, même entre des toxines qui présentent des activités en apparence antagonistes mais qui sont, en réalité, complémentaires. Par exemple, de nombreuses protéases actives sur les protéines de la coagulation ont une activité dite « procoagulante », mais il peut exister aussi dans le venin un activateur de plasminogène le transformant en plasmine qui lyse les caillots en formation. Le résultat final est la consommation rapide de toutes les protéines intervenant dans la coagulation, ce qui rend rapidement et durablement le sang incoagulable et expose à un risque élevé d'hémorragies spontanées. La proie des vipéridés (en général un vertébré) est immobilisée non seulement par paralysie ou collapsus vasculaire mais aussi par choc hémorragique et, dans le même temps, la digestion de la proie commence. Cependant, et surtout chez les serpents, la morsure venimeuse est également utilisée pour échapper à un prédateur.

La contribution respective de la fonction venimeuse à la nutrition et à la défense est variable. Dans des milieux hostiles chauds où les proies sont rares, la fonction de nutrition peut même apparaître comme un avantage sélectif. Comme ils sont généralement hétérothermes (température interne des animaux variant avec celle du milieu), à l'exception de quelques mammifères, les animaux venimeux sont rares dans les milieux froids. La vipère péliade, Vipera berus, le serpent venimeux le plus septentrional, atteint tout juste le cercle polaire. En altitude, les serpents venimeux ne dépassent pas 3 000 mètres. En revanche, certaines espèces de scorpions sont abondantes à des altitudes de 1 800-2 000 mètres, notamment sur le continent américain, et il est possible d'en trouver à quelque 5 000 mètres d'altitude dans la cordillère des Andes et le massif himalayen. La fonction venimeuse semble s'intégrer dans un ensemble comportemental, à la manière d'autres caractéristiques physiologiques, comme l'aptitude à la course qui permet, avec la même efficacité, la capture d'une proie ou la fuite face à un prédateur.

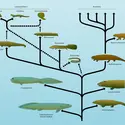

Étant donné le perfectionnement de nombreux types d'appareils venimeux et leur efficacité, quelle est la place de la fonction venimeuse dans l'évolution ? En d'autres termes, les animaux venimeux représentent-ils des formes évoluées ou au contraire archaïques ? Chez les mammifères, les espèces venimeuses (monotrèmes, musaraignes) sont considérées comme des formes archaïques, au point que le biologiste Mark Dufton a émis l'idée en 1992 que les mammifères primitifs étaient initialement tous venimeux. Chez les ophidiens, on a longtemps considéré que les vipères étaient les serpents les plus évolués en raison de la différenciation extrême de leur appareil venimeux et de la complexité et l'efficacité de leurs venins. Des études effectuées depuis une dizaine d'années ont démontré qu'en réalité l'appareil venimeux des serpents a subi une évolution régressive et que les serpents considérés comme les plus évolués ont perdu leur appareil venimeux. Par ailleurs, chez les invertébrés, les scorpions figurent parmi les plus anciens arthropodes terrestres connus. Quant aux cnidaires, qui sont des espèces diploblastiques (à deux feuillets embryonnaires), ils représentent l'un des plus anciens embranchements du règne animal. La fonction venimeuse apparaît donc plutôt comme une fonction primitive qui tendrait à disparaître au cours de l'évolution.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Jean-Philippe CHIPPAUX : directeur de recherche à l'Institut de recherche pour le développement

- Max GOYFFON : attaché honoraire au Muséum national d'histoire naturelle, Paris

Classification

Médias

Autres références

-

AMPHIBIENS ou BATRACIENS

- Écrit par Pierre CLAIRAMBAULT , Philippe JANVIER et Jean-Claude RAGE

- 6 177 mots

- 19 médias

...le mucus la maintient humide en permanence : il joue un rôle lors du rapprochement des sexes ou pendant la locomotion (cas des rainettes arboricoles). Des glandes séreuses (glandes parotoïdes des Salamandridés ou des Bufonidés) produisent un venin, liquide laiteux contenant des alcaloïdes toxiques ;... -

ARACHNIDES

- Écrit par Christine ROLLARD

- 3 674 mots

- 12 médias

Trois groupes d’arachnides sont venimeux, le venin intervenant prioritairement dans la fonction de nutrition. Les glandes sécrétrices du venin occupent des positions différentes suivant les groupes concernés : elles sont localisées dans le post-abdomen chez les scorpions, dans les chélicères et le céphalothorax... -

ARAIGNÉES ou ARANÉIDES

- Écrit par Christine ROLLARD

- 5 387 mots

- 7 médias

À l'exception de deux familles sur les 110 répertoriées dans le monde, toutes les araignées possèdent duvenin. Ce sont donc par définition des animaux venimeux. Le venin leur permet de paralyser ou tuer leurs proies et de pratiquer leur exo-digestion. Il est associé principalement à la fonction... -

CNIDAIRES

- Écrit par Andrée TÉTRY

- 1 282 mots

- 5 médias

...crochets dont les pointes sont dirigées en dedans. La hampe se prolonge par un tube mince qui devient filiforme et qui s'enroule autour d'elle. Selon les espèces, capsule et filament présentent de légères modifications structurales. La capsule renferme un liquide urticant ayant des propriétés venimeuses. - Afficher les 11 références

Voir aussi

- NÉCROSE

- SÉROTHÉRAPIE

- PRÉDATEURS

- TOXICITÉ

- ENZYMES

- COAGULATION DU SANG

- ALLERGÈNE

- INTÉGRINES

- GLANDES

- TOXINES

- VIPÈRE

- SERPENTS ou OPHIDIENS

- CAILLOT SANGUIN

- PLAQUE MOTRICE ou JONCTION NEUROMUSCULAIRE

- PHOSPHOLIPASES

- COBRA, zoologie

- PLASMINOGÈNE

- ANÉMONE DE MER ou ACTINIE

- SCORPIONS

- ANAPHYLAXIE

- IMMUN-SÉRUM ou ANTISÉRUM

- PORTIER PAUL (1866-1962)

- PARALYSIE

- NEUROBIOLOGIE

- NEUROTOXINES

- MÉDECINE HISTOIRE DE LA

- PROTÉASES

- ADHÉSION PLAQUETTAIRE

- CHOC ANAPHYLACTIQUE

- PROTÉINES

- PIQÛRES D'INSECTES

- BIOLOGIE HISTOIRE DE LA

- VÉNÉNEUX ANIMAUX

- VENIMEUX APPAREIL

- ÉLAPIDÉS

- CÔNE, zoologie

- MELLITINE

- MCD-PEPTIDE

- MASTOPARANS

- VIPÉRIDÉS

- ENVENIMATION

- DÉSINTÉGRINES